Seit der Gründung 1473 haben viele Entwicklungen die Geschichte der Bibliothek der ältesten bayerischen Landesuniversität geprägt. Anhand von ausgewählten Exponaten wirft die Ausstellung exemplarisch den Blick auf die lange und ereignisreiche Historie der Universitätsbibliothek. So zeugen spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Kataloge von den Anfängen der Bibliothek der Artistenfakultät in Ingolstadt. Säkularisationsgüter und Anschaffungswünsche aus der Landshuter Zeit stehen für das schnelle Wachstum der Bibliothek zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Den Übergang nach München hin zur größten Universitätsbibliothek Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts symbolisieren Benutzungsordnungen, Buchführung und Vorlesungsmitschriften. Der NS-Zeit und der Zerstörung von Gebäude und Beständen im Zweiten Weltkrieg folgen alte und neue Bauprojekte, die den Bogen zur jüngsten Geschichte der Universitätsbibliothek spannen.

Ingolstadt Landshut München

Stationen einer 550-jährigen Bibliotheksgeschichte: Die Universitätsbibliothek der LMU München 1473-2023

01

Ingolstadt (1473-1800)

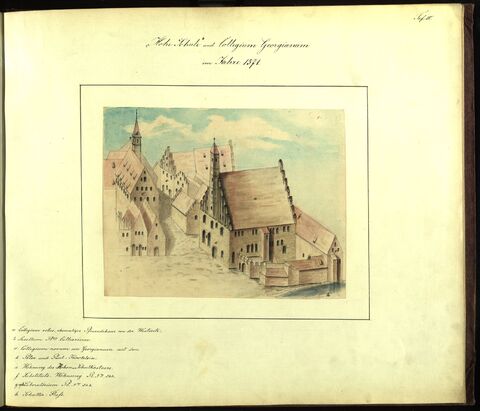

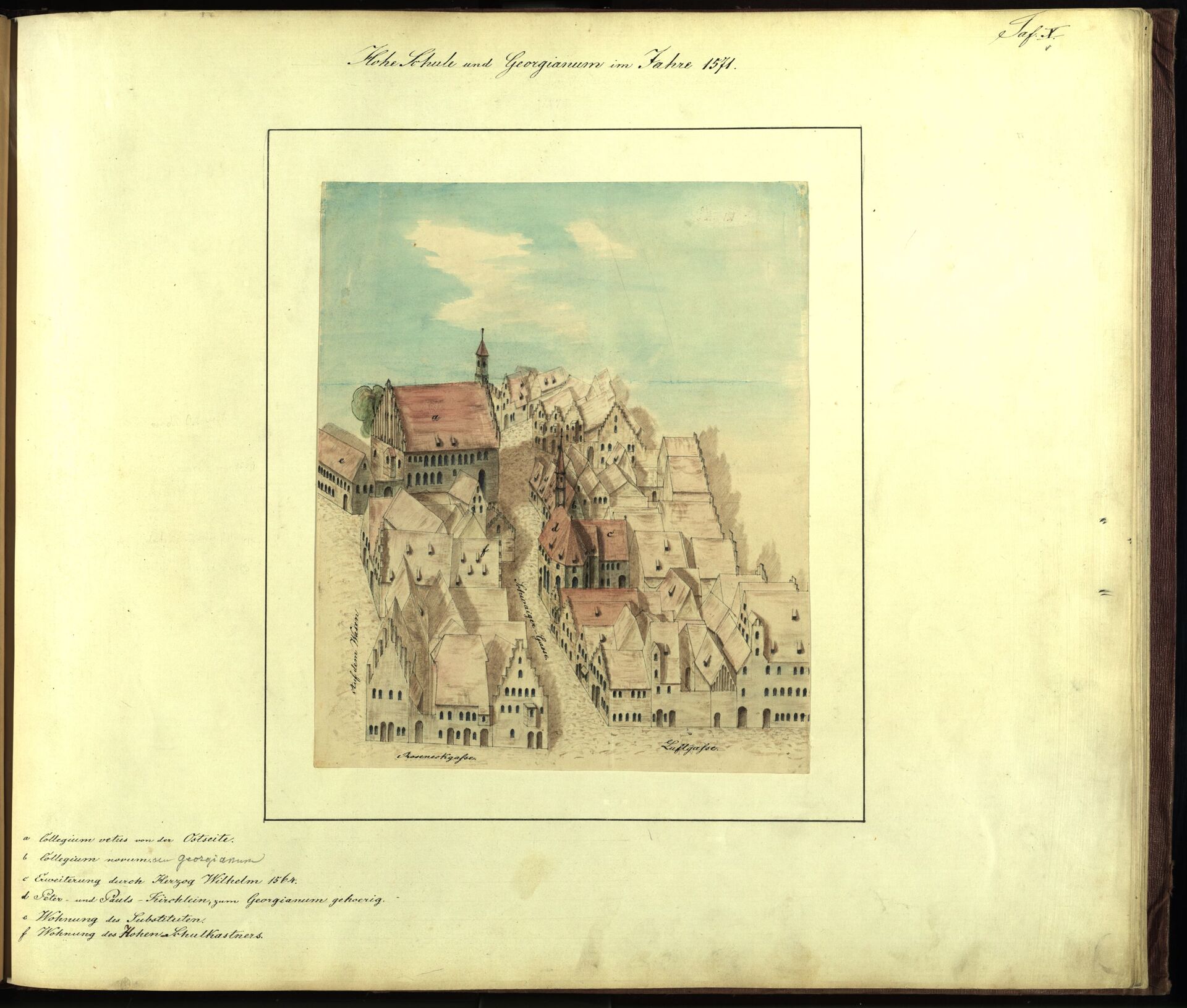

Happy Birthday, Universitätsbibliothek! Am 20. Februar 1473 – und damit kaum ein Jahr nach der Gründung der Universität – findet sich der erste Nachweis für eine Bibliothek in den Quellen. An der ältesten bayerischen Landesuniversität, gegründet von Herzog Ludwig IX. in Ingolstadt, sollten nun in der Artistenfakultät Bücher angekauft werden. Grund hierfür war die Gewährleistung der gleichmäßigen Versorgung der Magister mit den sogenannten Vorlesebücher. In den vergangenen 550 Jahren unterlag die Universitätsbibliothek vielen Veränderungen und ist mehrfach umgezogen. Anhand der Standorte Ingolstadt, Landshut und München präsentiert diese Ausstellung die ereignisreiche Geschichte der Universitätsbibliothek.

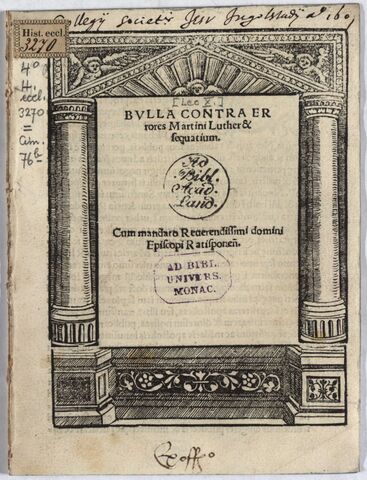

Nach der Gründung wuchs die Bibliothek der Artistenfakultät schnell an. Innerhalb von knapp 25 Jahren umfasste diese schon zwei Räume im Universitätsgebäude und auch der erste Katalog wurde bereits erstellt. Mit der Berufung der Jesuiten an die Universität 1549 kam es aber zu einer Ausdünnung des Buchbestands. 1573 und damit genau 100 Jahre nach der ersten Erwähnung der Bibliothek musste so bereits eine „Neugründung“ stattfinden. Von verschiedenen mit der Universität verbundenen Gelehrten kamen Schenkungen an die Bibliothek, die den Bestand in kurzer Zeit verdreifachten.

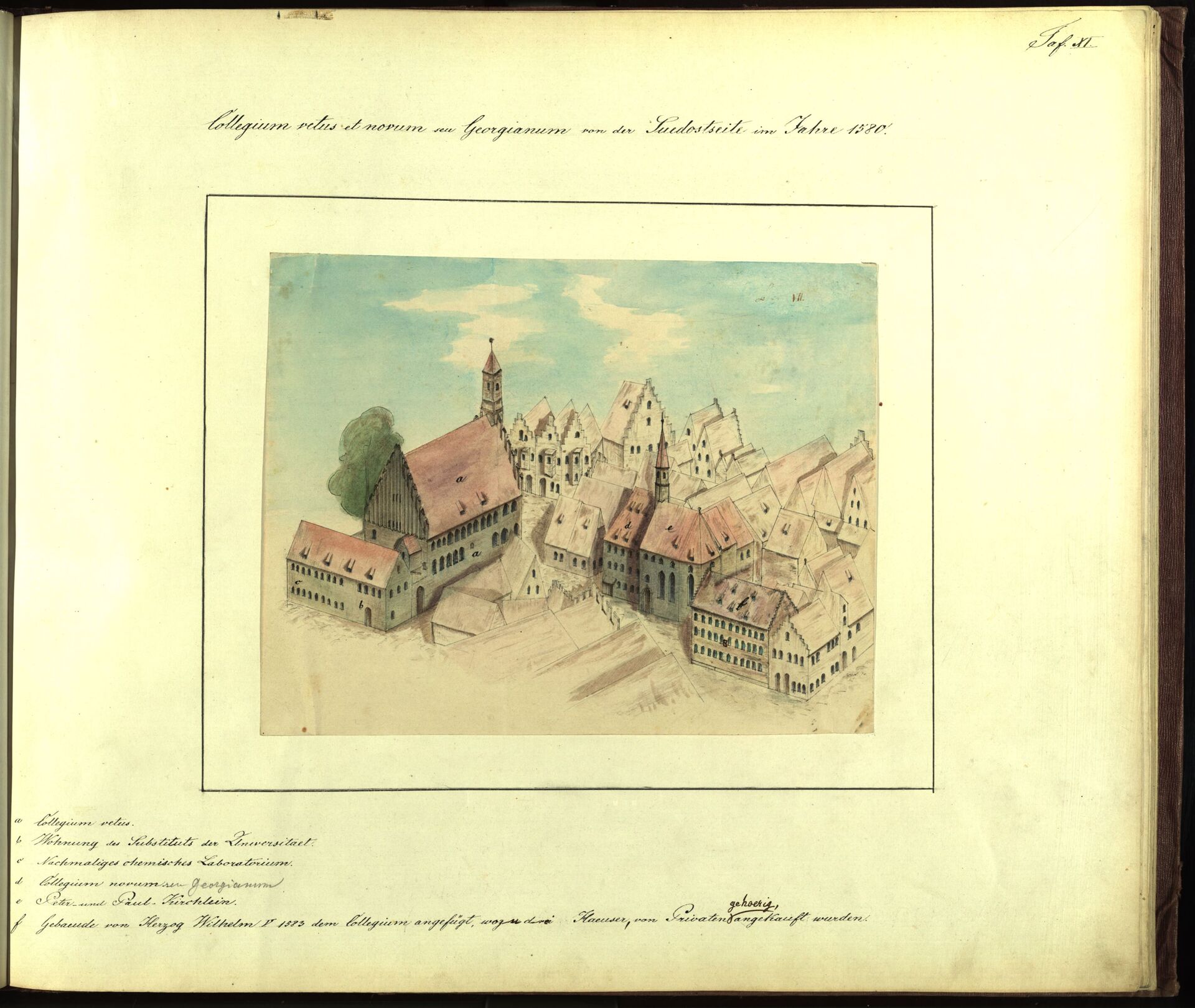

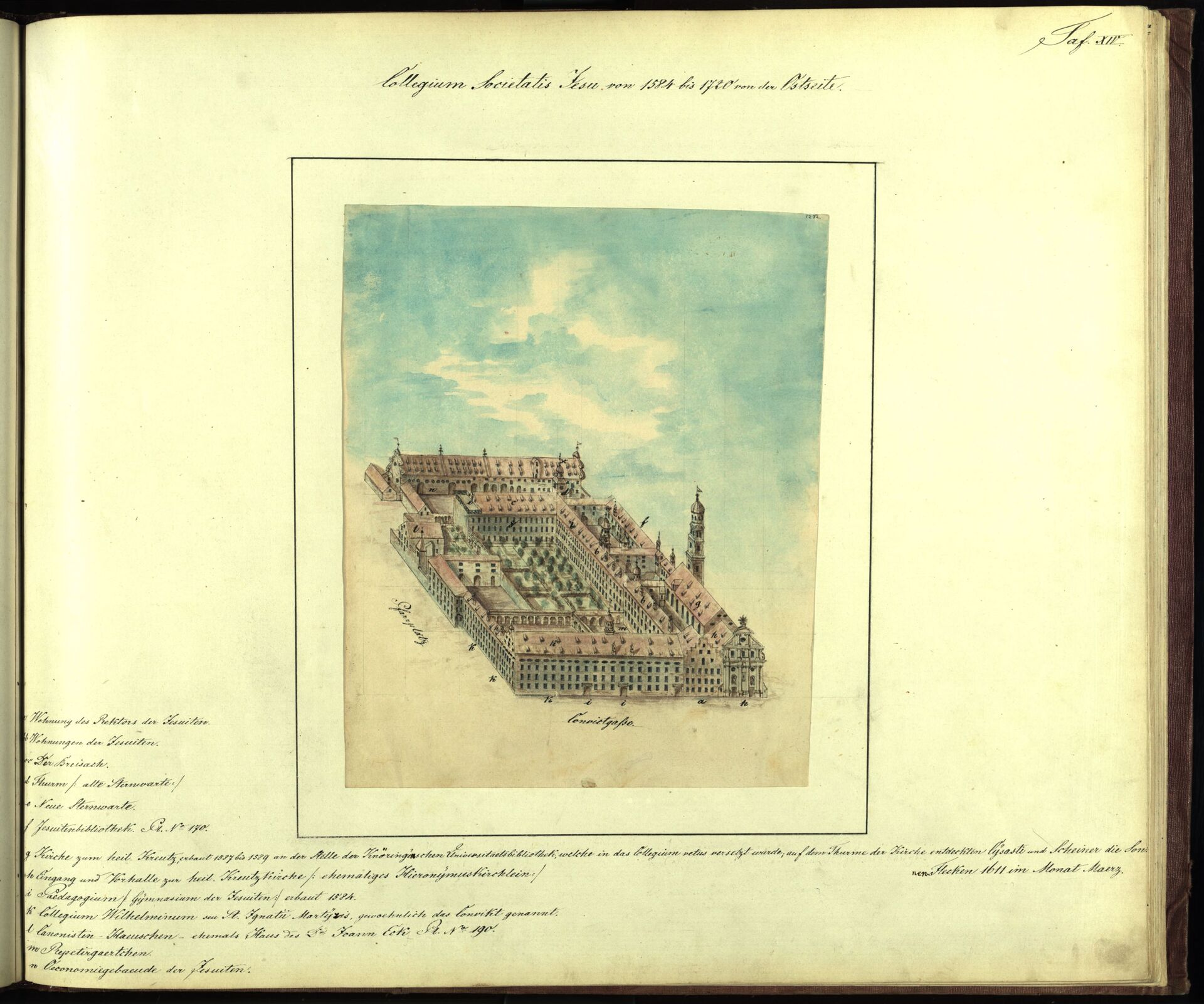

Vom Dreißigjährigen Krieg weitestgehend verschont, konnte die Bibliothek im 17. und 18. Jahrhundert weiter anwachsen. 1720 wurde eine eigenständige medizinische Fakultätsbibliothek gegründet, 1752 tauchte erstmals die Bezeichnung „Universitätsbibliothek“ auf. Zum Ende des Jahrhunderts vermehrten zwei weitere Entwicklungen den Bestand: Zuerst fiel mit der Aufhebung des Jesuitenordens deren Bibliothek an die Universität. Wenige Jahre später führten Universitätsreformen zur Zusammenlegung der Universitätsbibliothek mit mehreren kleineren Kollegbibliotheken. Innerhalb der ersten 327 Jahre in Ingolstadt entstand so aus der Bibliothek der Artistenfakultät die Universitätsbibliothek.

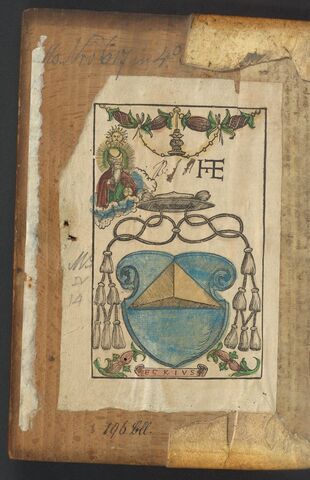

Wappen der Artistenfakultät zu Ingolstadt

Das Wappen der Artistenfakultät zeigt die heilige Katharina von Alexandrien, die zu den 14 Nothelfern zählt. Ihre Symbole sind ein zerbrochenes Rad und ein Schwert. Sie gilt als die Patronin der Studenten, Schüler, Bibliothekare und Gelehrten. Um die Artistenfakultät als Besitzer der Bücher zu kennzeichnen, verwendete man bis etwa 1520 dieses eingeklebte Wappen-Exlibris.

(Universitätsbibliothek der LMU München, 2 Inc.lat. 10)

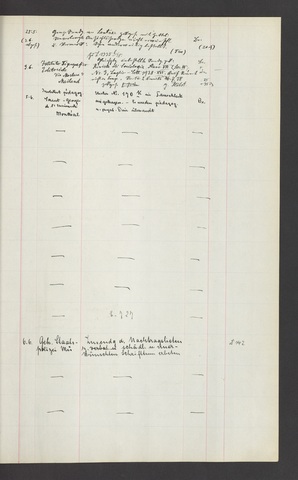

Bücherkatalog der Ingolstädter Artistenfakultät

Den Bücherkatalog schrieb 1508 im Auftrag des Dekans der Ingolstädter Artistenfakultät Christoph Tengler († 1538) der Notar-Pedell Leonhard Einßpeck in Bastarda nieder. Neben dieser Haupthand finden sich mehrere Nachtragshände. Der Katalog trägt weder einen Besitzvermerk der Artistenfakultät noch spätere Signaturen, nur ein Bestandsetikett des Universitätsarchives von 1870. 1903 kam er ungebunden vom Universitätsarchiv in die Universitätsbibliothek.

Tengler, Christoph und Einßpeck, Leonhard: Bücherkatalog der Ingolstädter Artistenfakultät. Ingolstadt 1508

(Universitätsbibliothek der LMU München, Cim. 34e)

02

Landshut (1800-1826)

Nach mehr als 300 Jahren in Ingolstadt brachte das Jahr 1800 gleich zwei große Veränderungen für die Universität mit sich. Um sie vor den herannahenden napoleonischen Truppen zu schützen, wurde die „Hohe Schule“ provisorisch nach Landshut verlegt. Gleichzeitig folgte die Umbenennung in „Ludovico-Maximiliana“, in Ehrung des Gründers, Herzog Ludwig IX. der Reiche, sowie des damaligen Königs, Maximilian I. Mit knapp 50.000 Bände, aufgeteilt auf 30 vierspännige Wägen, zog die Universitätsbibliothek in die Räume des ehemaligen Landshuter Dominikanerklosters um.

In der Landshuter Zeit erlebte die Universitätsbibliothek mehrere organisatorische Veränderungen. Mit der Aufteilung der Bestände in 28 Fachgruppen wurde der Grundstock des großen Alphabetischen Katalogs gelegt. Ebenso entstanden ein Gruppenschlagwortkatalog und mehrere Fachkataloge. Für die Benutzung der Bücher gab es einen studentischen Lesesaal sowie einen Arbeitsraum für Professoren und auch die Ausleihe erfolgte regelmäßiger und liberaler als noch zur Ingolstädter Zeit.

Bis 1826 konnten die Bestände auf 130.000 Bände mehr als verdoppelt werden. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war nicht zuletzt die Säkularisation des Klosterbesitzes in Bayern. Das „Decretum electorale“ berechtigte die Universitätsbibliothek Landshut, nach der Hofbibliothek die Bestände der bayerischen Klosterbibliotheken aufzunehmen. Von verschiedenen Landshuter Klöstern durfte die Universitätsbibliothek sogar vorrangig die Bände in den eigenen Bestand eingliedern. Durch das Pflichtablieferungsgesetz, das 1802 bestätigt und auf die Universitätsbibliothek Landshut ausgeweitet wurde, wuchsen die Bestände noch weiter. Zum Ende der Landshuter Zeit war die Bibliothek dadurch zur drittgrößten Universitätsbibliothek Deutschlands angewachsen.

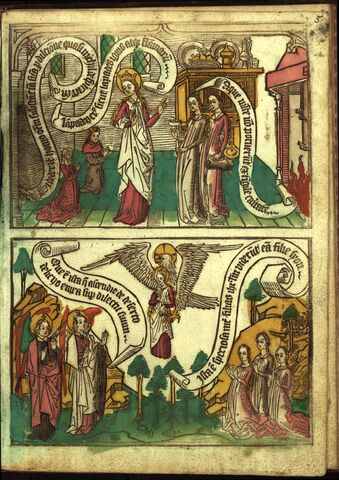

Säkularisation

Das Blockbuch des Liber Canticum canticorum enthält eine nach dem Text der Vulgata redigierte und gekürzte Fassung, die in zwei Ausgaben überliefert ist. Die Ausgabe II der Universitätsbibliothek München besteht aus neun einseitig bedruckten Blättern bzw. 16 Tafeln, die jeweils zwei Holzschnitte mit Bildszenen zeigen, denen Schriftbänder mit Textzitaten zugeordnet sind. Das Hohelied (auch Hohelied Salomos) ist ein Buch des Alten Testaments. Es handelt sich um ein erotisches Gedicht, das die Annäherung zwischen zwei Liebenden schildert. Die Bezeichnung Hohelied geht auf Martin Luther zurück. Der hebräische Name Schir ha-Schirim bedeutet wörtlich Lied der Lieder. Dem entspricht auch der Titel in der griechischen Septuaginta ’Άσμα ’Άσμάτων und in der lateinischen Vulgata Canticum Canticorum. Der Holztafeldruck enthält keine Vorbesitzerspuren. Eine Bleistiftnotiz wohl des 19. Jahrhunderts verweist auf das Benediktinerkloster Tegernsee, aus dessen Bibliothek 1.434 Bände im Zuge der Säkularisation 1803 in die Universitätsbibliothek Landshut gelangten.

Bestandsvermehrung in Landshuter Zeit

Durch den steigenden Etat konnte die Bibliothek regelmäßige Kauferwerbungen tätigen. Neu in den Bestand aufgenommen wurden dabei nicht nur Neuerscheinungen, ebenso berücksichtigte man den antiquarischen Bereich zur Lückenergänzung. Die hier gezeigten Anschaffungsvorschläge zeigen gewünschte Erweiterungen im Bereich der Botanik und der Zoologie.

Bibliothekshistorische Sammlung der Universitätsbibliothek der LMU München, Anschaffungsvorschläge der Landshuter und frühen Münchner Zeit

(Universitätsbibliothek der LMU München, 2 Cod.ms. 662)

Die Ordnung der Dinge

Angesichts der Verdoppelung des Bestandes innerhalb weniger Jahre hatten die aus Ingolstadt mitgebrachten Kataloge an Wert völlig verloren. Nach den Büchermassen der Säkularisation von 1802/1803, die die Landshuter Universitätsbibliothek – nach Göttingen und Breslau – zur drittgrößten Hochschulbibliothek in Deutschland aufrücken ließen, waren die weit über 100.000 Bände neu zu ordnen und zu katalogisieren. Die Landshuter Bibliothekare bewältigten diesen Kraftakt in nur zwei Jahren. Zwischen 1804 und 1805 schufen sie einen alphabetischen Katalog nach Fächern in über 50 Bänden, von denen heute noch 45 existieren.

[Alphabetischer Katalog der Fächer der Universitätsbibliothek Landshut]: Katalog der deutschen Dichter, A-H. Landshut und München, 1804 [mit Nachträgen bis ca. 1850]

(Universitätsbibliothek der LMU München, 2 Cod.ms. 541b(7,1)

03

München (seit 1826)

Unter König Ludwig I. erfolgte 1826 die Translokation der Universität mit ihrer Bibliothek von Landshut nach München. Zunächst im ehemaligen Jesuitenkolleg in der Neuhauserstraße untergebracht, zog sie 1840 in das von Friedrich von Gärtner neu erbaute Universitätsgebäude ein. Prägend für die Bibliothek waren im 19. Jahrhundert die Professorenbibliothekare, die neben der Professorentätigkeit gleichzeitig als Oberbibliothekare fungierten.

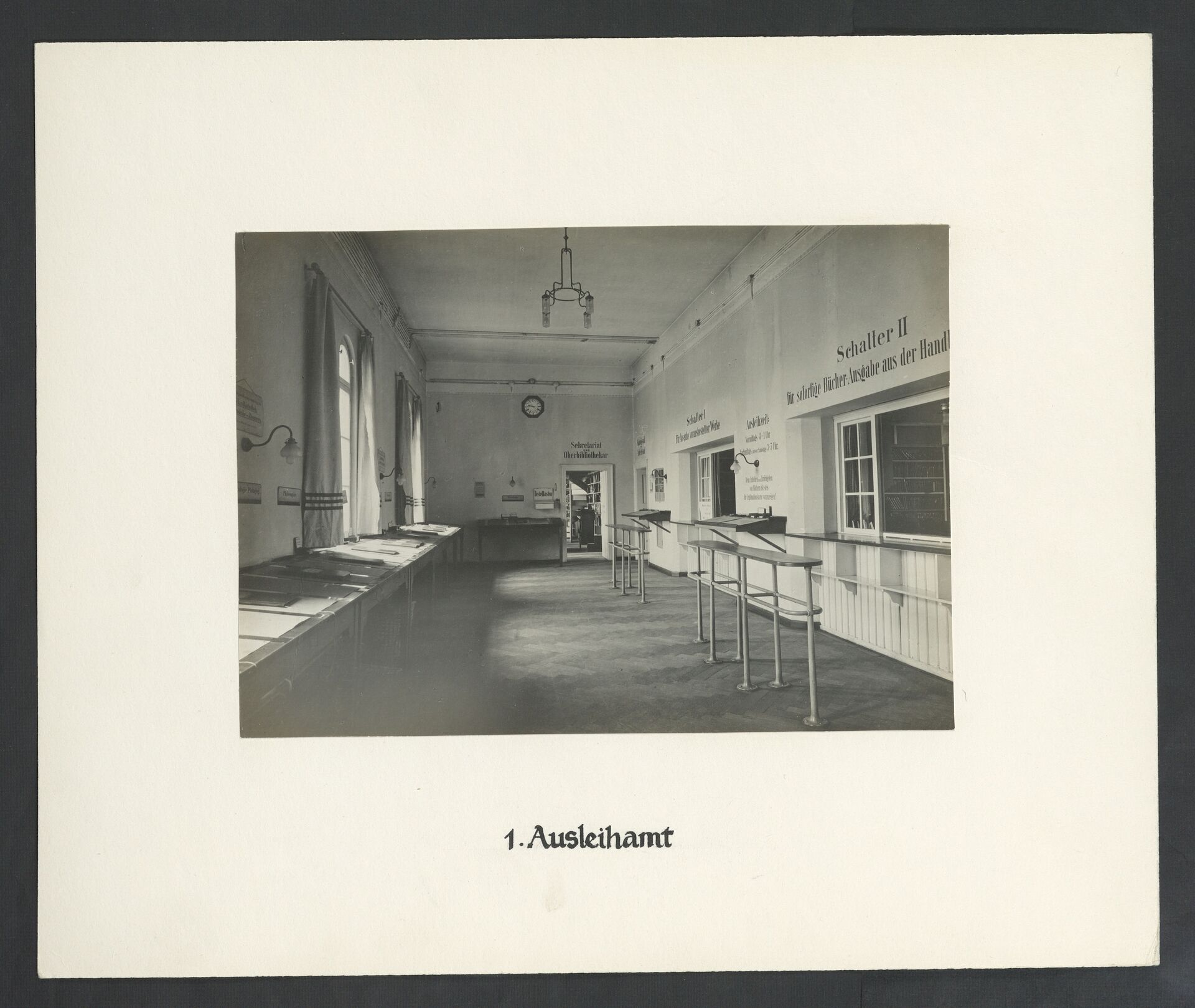

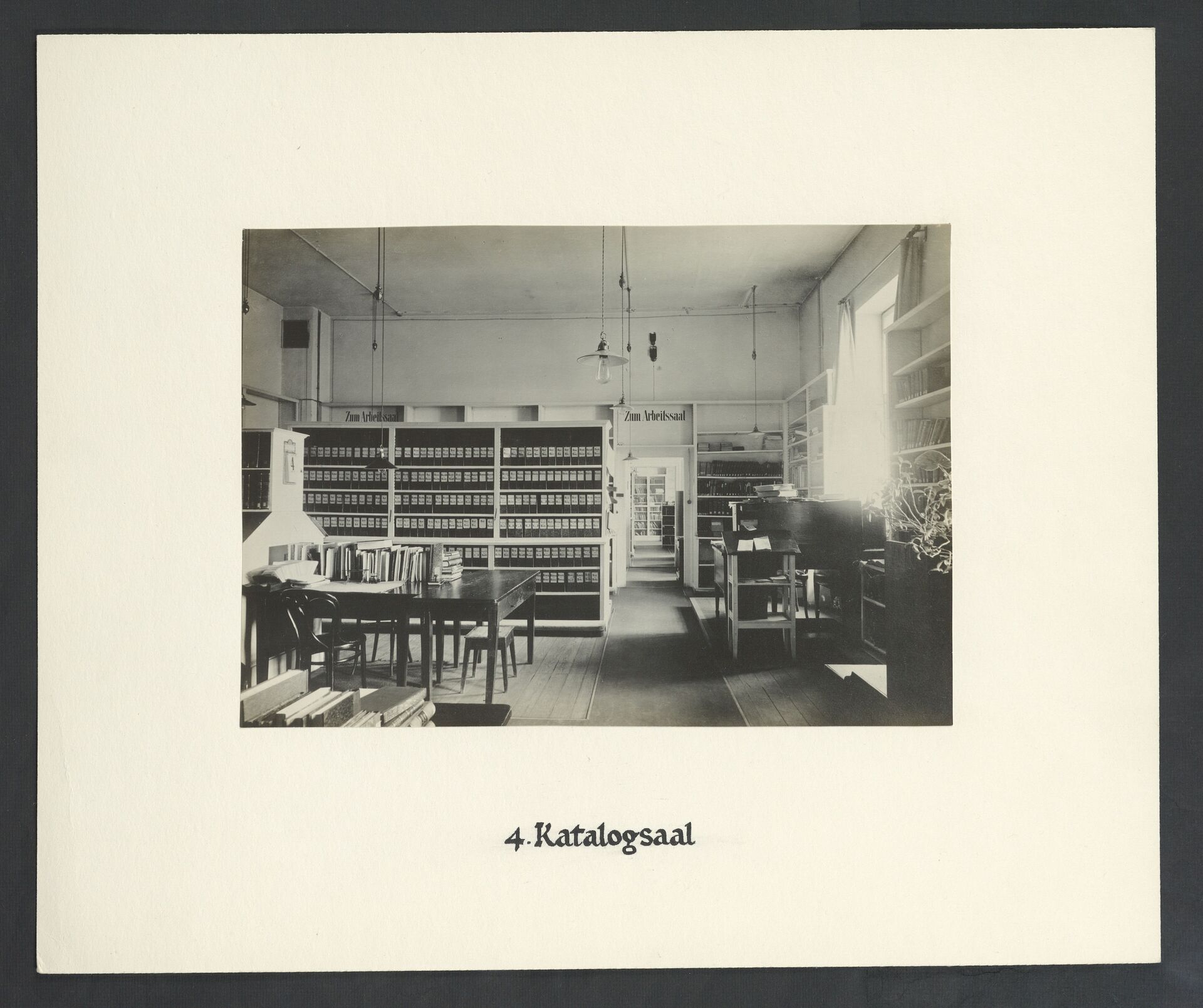

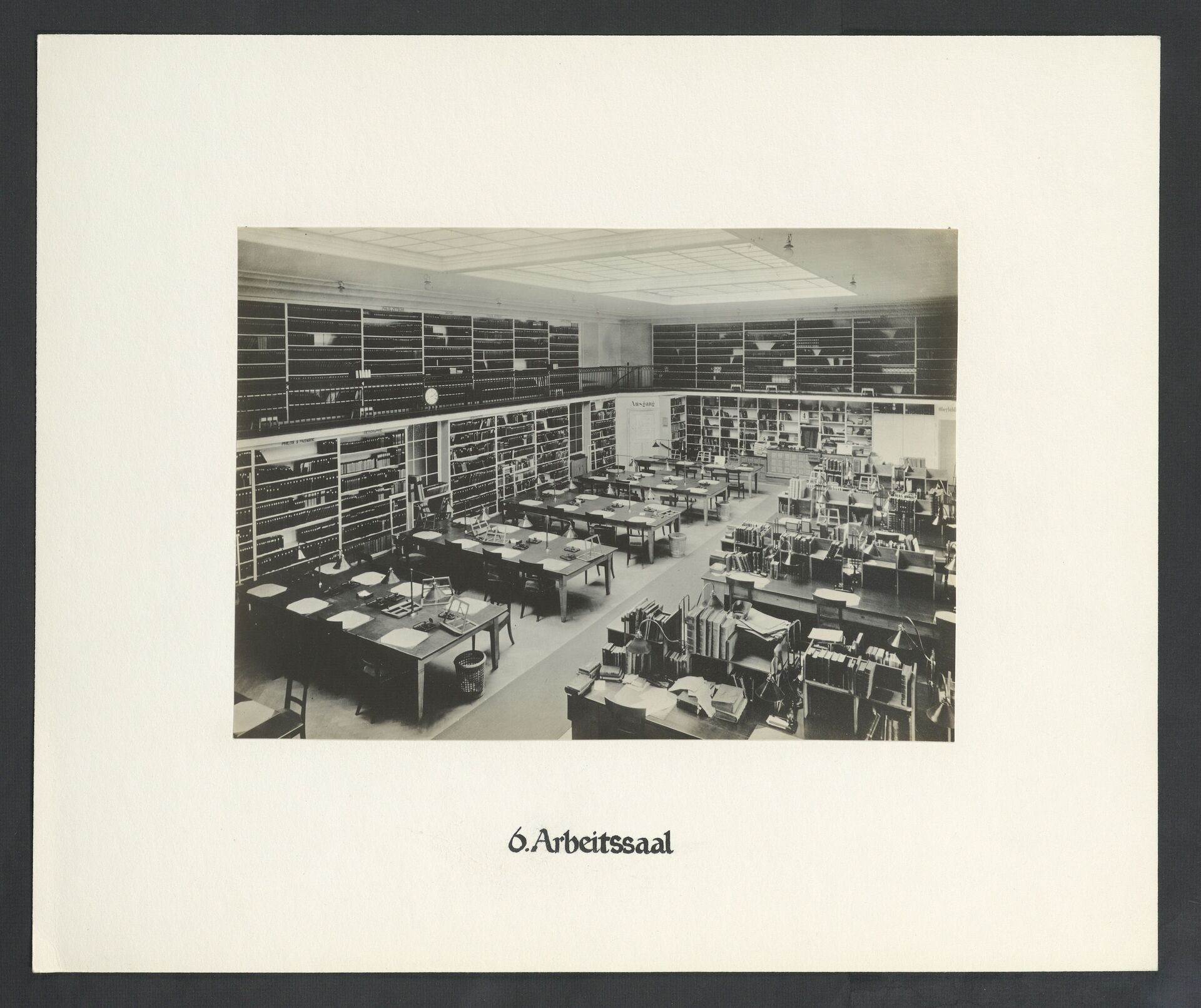

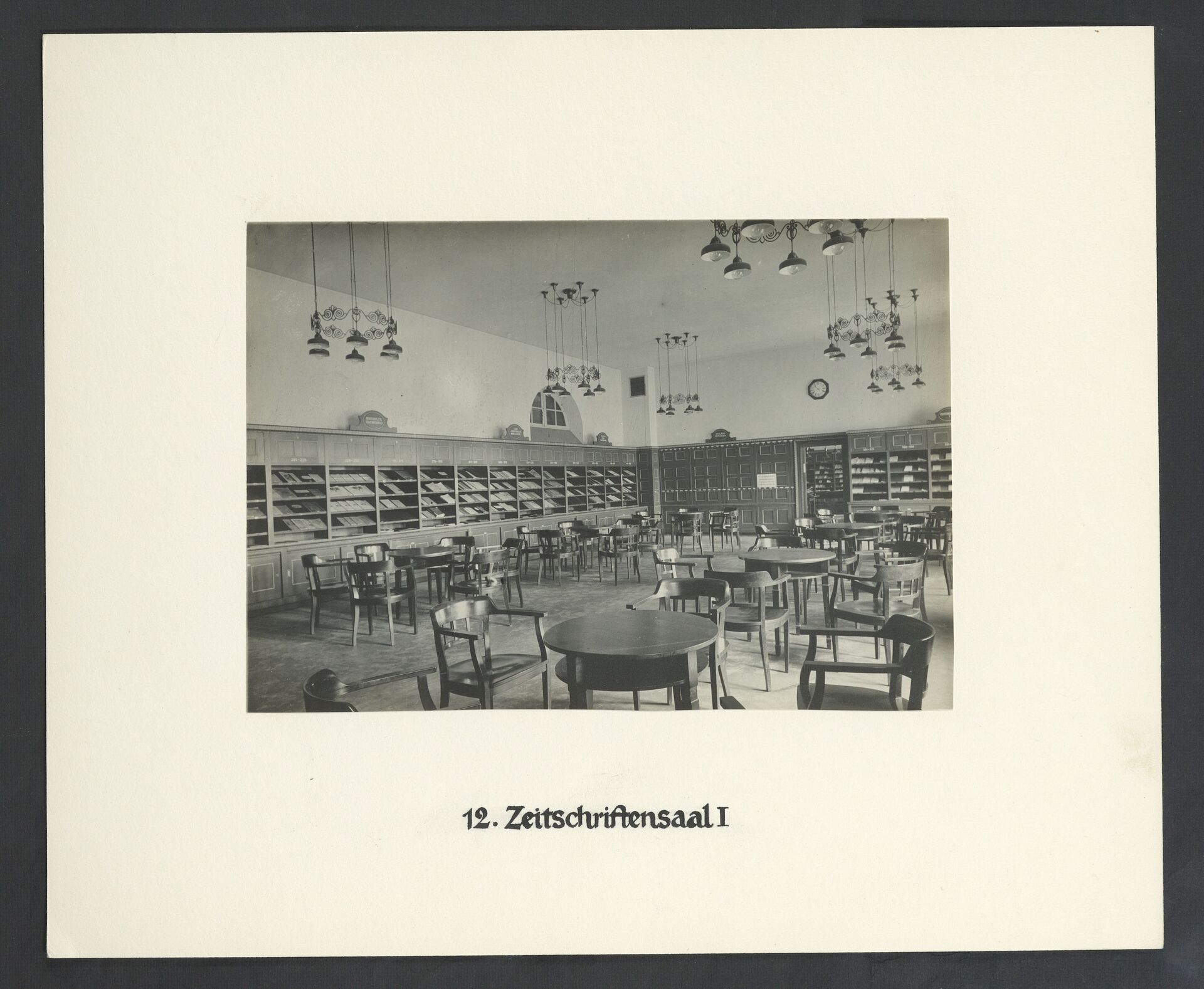

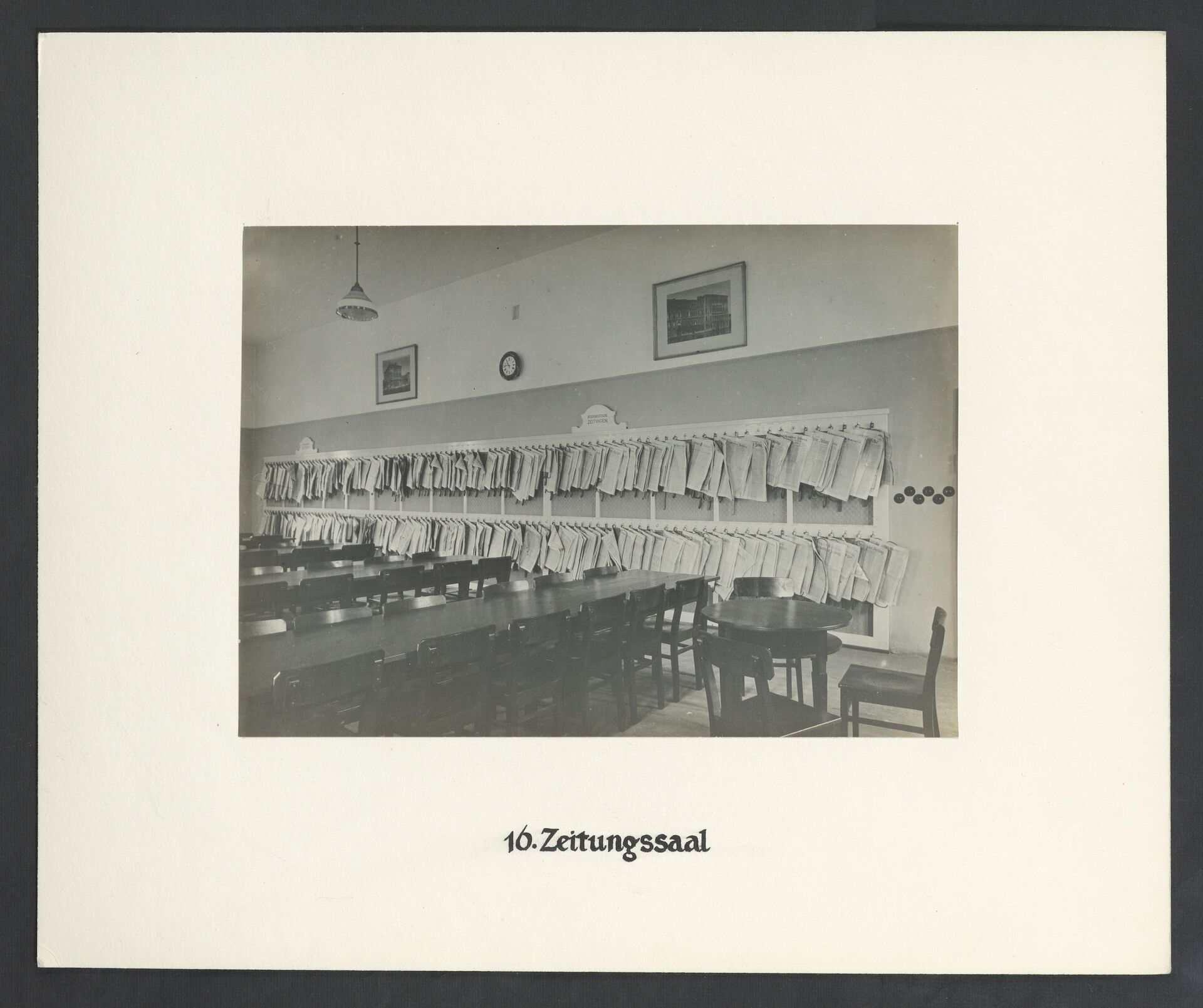

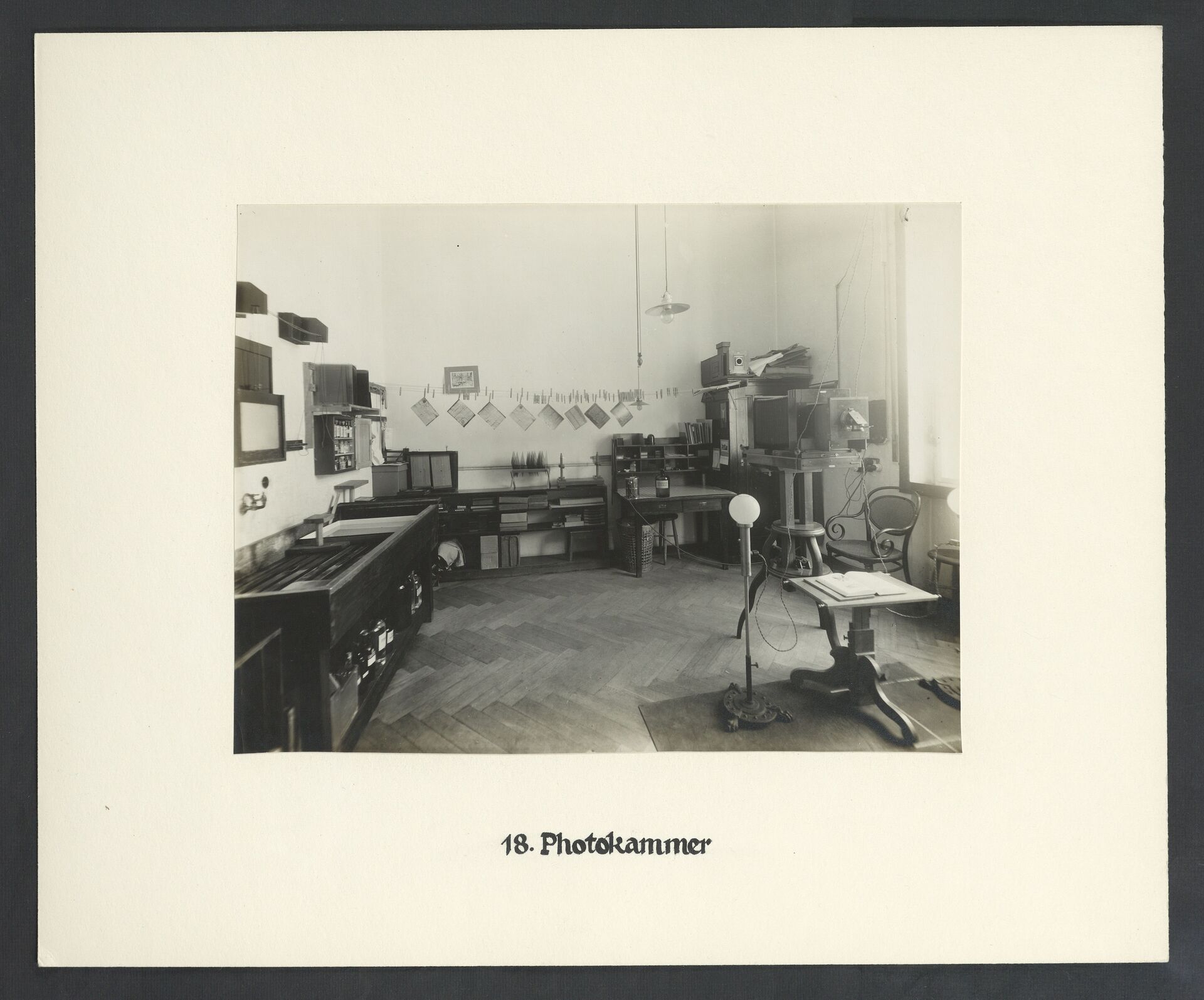

Mit der Ernennung des ersten hauptamtlichen Oberbibliothekars 1892 begann eine neue Phase für die Universitätsbibliothek. Bereits 1925 galt die Bibliothek mit etwa 831.000 Bänden als die größte Universitätsbibliothek Deutschlands. Für die stetig wachsende Studierendenzahl wurde ein Publikumskatalog aufgestellt, in dem die neuesten Bestände recherchiert werden konnten. Um die vollen Magazine zu entlasten, öffnete ab 1930 die Medizinische Lesehalle am Beethovenplatz ihre Türen.

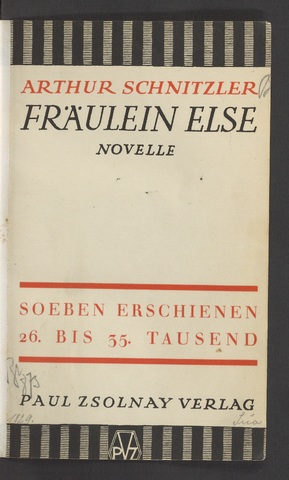

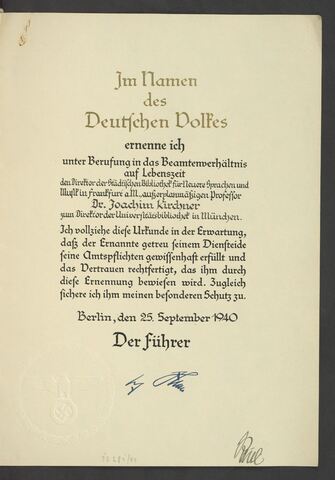

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden unerwünschte sowie verbotene Autoren im Magazin separiert. Auch das Bibliothekspersonal war von den Veränderungen betroffen. In drei Fällen sind NS-politisch motivierte Entlassungen aktenkundig. Die Bombardierung Münchens in den letzten Kriegsjahren zerstörte neben dem Großteil des Gebäudes etwa ein Drittel der Bestände.

Schon 1945 wurde der Bibliotheksbetrieb wieder aufgenommen. Die Anfang der fünfziger Jahre diskutierten Pläne über eine Zusammenlegung der Universitätsbibliothek mit der Bayerischen Staatsbibliothek scheiterten am Widerstand der Universität. 1967 verbesserte sich die räumliche Situation mit dem Einzug in einen dreigeschossigen Neubau an der Ludwigstraße. An die Bestandsgröße der Vorkriegszeit konnte jedoch erst 1970 wieder angeknüpft werden.

Der Schritt ins digitale Zeitalter begann 1980 mit der ersten EDV-gestützten Katalogisierung, ab 1993 konnte im OPAC recherchiert werden. Ab den 1980er Jahren fand eine immer engere Zusammenarbeit mit den seinerzeit über 200 Institutsbibliotheken statt. Die Vereinigung dieser zu größeren Einheiten führte zu den heute insgesamt vierzehn Fachbibliotheken, die neben der Zentralbibliothek die moderne Universitätsbibliothek prägen.

Zwei Stunden am Tag

Aus dem Jahr 1828, kurz nach dem Umzug nach München, stammt die erste vollständig erhaltene Benutzungsordnung der Universitätsbibliothek. Jeweils vormittags und nachmittags konnten in einem Zeitraum von einer Stunde Bestellungen aufgegeben und abgeholt werden. Für die übrige Zeit war das Bibliothekspersonal „zu anderen Arbeiten frey.“

Almanach der Ludwig-Maximilians-Universität. München 1828

(Universitätsbibliothek der LMU München, WU 8 H.lit. 1655a(1)

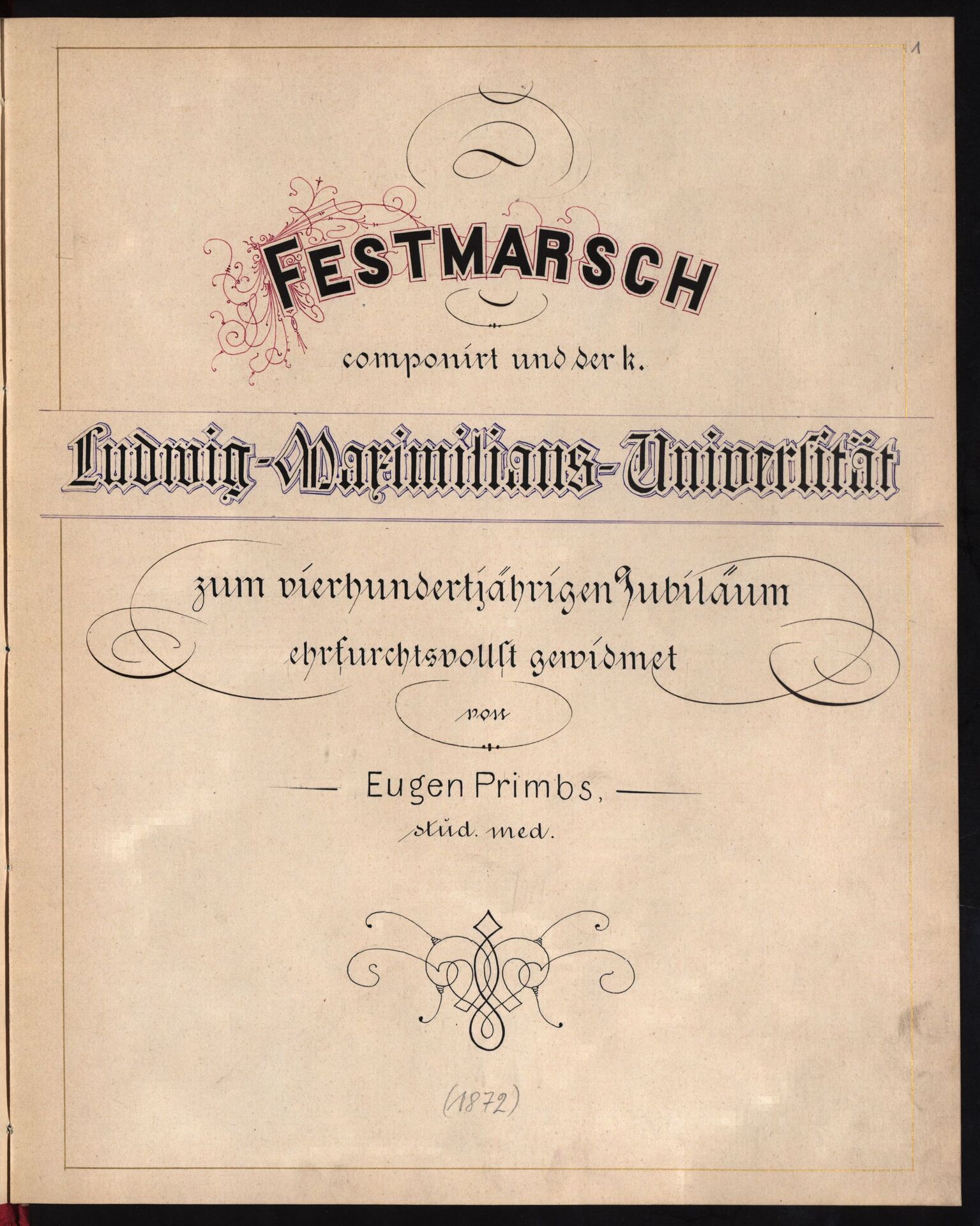

Professoren als Bibliothekare

Von 1837 bis 1847 wirkte der Theologe Johann Joseph Ignaz von Döllinger (1799-1890) als einer der bedeutenden Professorenoberbibliothekare des 19. Jahrhunderts an der Universitätsbibliothek München. Der Sohn eines Mediziners, der 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt wurde und einer der Hauptgegner des Ersten Vatikanums war, amtierte 1872 als Rektor der LMU; 1873 berief ihn König Ludwig II. von Bayern zum Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seine große Privatbibliothek mit etwa 30.000 Bänden vermachte er der Universität.

Dihanics, Vincentius, Tecker, Richard und Brachun, Michael: Delectatio Victrix Augustiniana, Ejusque Cum Libero Arbitrio Concordia. Graecii: Typis Hæredum Widmanstadii, Anno MDCCLXXI (Universitätsbibliothek der LMU München, W 8 Döll. 13225)

Schlagwortkatalog der Universitätsbibliothek München

Die Entstehung des Schlagwortkatalogs geht auf die Initiativen des Oberbibliothekars Georg Wolff zurück. Aufgrund des Personalmangels während des Ersten Weltkrieges konnte aber sein Projekt nur insofern verfolgt werden, als für alle Titel ab Erscheinungsjahr 1909 Titelkopien erstellt wurde. Denn ab 1909 hatte die damalige Königliche Bibliothek in Berlin begonnen, Titeldrucke im internationalen Kartenformat herauszugeben. Die eigentliche Katalogisierungsarbeit konnte erst ab 1920 in Angriff genommen werden. Das Regelwerk der UB München beeinflusste nachhaltig die weitere Entwicklung der Sachkatalogisierung in Deutschland bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Durch eine rechtzeitige Auslagerung Ende Oktober 1944 nach Au in der Hallertau entging der Schlagwortkatalog seiner Vernichtung in den letzten Kriegsmonaten. Im Sommer 1964 begann unter der Federführung von Fritz Junginger eine umfangreiche, bis weit in die 1970er Jahre andauernde Revision des Schlagwortkatalogs, die Inkonsequenzen sowie ungewöhnliche und veraltete Schlagworte beseitigen sollte. Mit der 1982 eingeführten EDV-gestützten Katalogisierung der Literatur ab dem Erscheinungsjahr 1980 im Rahmen des Bayerischen Bibliotheksverbundes kam auch das Ende des Schlagwortkatalogs. Die 1983 erschienenen „Regeln für den Schlagwortkatalog“ (RSWK) eröffneten die Möglichkeit, bundesweit zu einer einheitlichen Schlagwortvergabe zu kommen. Dem von Junginger seinerzeit entworfenen Regelwerk für den Schlagwortkatalog der UB München kam dabei für die überregionale verbale Sacherschließung eine große Bedeutung zu.

Bibliothekshistorische Sammlung der Universitätsbibliothek der LMU München, Schlagwortkatalog (1926/1947-1979)

(Universitätsbibliothek der LMU München, 8 Cod. ms. 564)

Zerstörung im Krieg

Die Luftangriffe der letzten Kriegsjahre auf München trafen große Teile der Universitätsbibliothek schwer. Der Reihe nach wurden das Südmagazin, die Lesesäle und Arbeitsräume sowie der Bibliothekskeller im Nordflügel des Universitätshauptgebäudes zerstört. Der Betrieb der Universität und der Bibliothek wurde auch bei völlig zerstörten Gebäuden und Einrichtungen weiter aufrechterhalten.

Zerstörtes Hauptgebäude

(Universitätsarchiv der LMU München, Fotografiensammlung)

Brandschutt-Sammlung

Mit etwa 400.000 Bänden fiel ein Drittel der Bestände der Universitätsbibliothek den Bomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Durch eine frühzeitige Auslagerungsaktion auf verschiedene Orte in Ober- und Niederbayern konnten besonders wertvolle Bestände geschützt werden. Die Handbibliotheken für die Studierenden, der Alphabetische Publikumskatalog und die meisten historischen Kataloge verbrannten aber. Als Angehöriger der Bedienungsmannschaft eines Flak-Geschützes im Englischen Garten erlebte Ulrich Paret (1905-1993) die Luftangriffe im März 1943 auf München aus nächster Nähe. Nach einem Bombenangriff sammelte er aus dem Brandschutt der Universitätsbibliothek einige angesengte, aber noch lesbare Reste von Blättern alter Drucke auf, die er sorgfältig in Heftkladden ablegte. 2021 wurde diese Privatsammlung der Universitätsbibliothek übergeben.

Brandschutt-Sammlung Paret

(Bibliothekshistorische Sammlung der Universitätsbibliothek der LMU München)

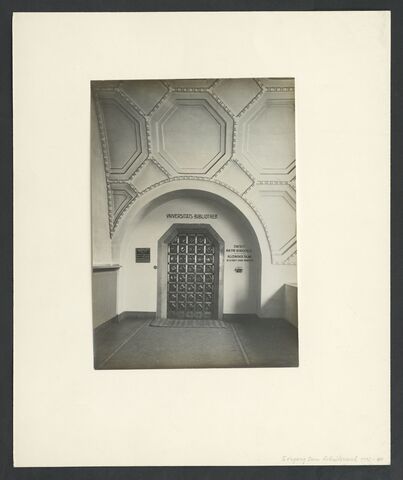

Ende der Platzprobleme? – Neubau 1967

Die Rückführung der Bestände in das Hauptgebäude der Universität zog sich bis 1959. Aufgrund der stetigen Platzprobleme und teils noch zerstörter Magazine wich man dabei unter anderem auf ehemalige Luftschutz- und Erfrischungsräume sowie den Fahrradkeller aus. Für Verbesserung dieser provisorischen Lösung sorgte der 1967 eröffnete dreigeschossige Neubau an der Ludwigstraße. Er verbindet das Universitätshauptgebäude mit dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Bayerischen Berg-, Hütten- und Salzwerke AG. Hinter der historischen Fassade bieten hier bis heute zehn Magazingeschosse Platz für 955.000 Bände. Bereits nach 20 Jahren waren diese Kapazitäten jedoch ausgeschöpft und es musste auf Außenmagazine ausgewichen werden.

Fotografie nach Bezug des Neubaus

(Bibliothekshistorische Sammlung der Universitätsbibliothek der LMU München, Photographiensammlung: Phot. 1 [Album Die UB seit 1967])

Eine virtuelle Ausstellung von

Seit der Gründung 1473 haben viele Entwicklungen die Geschichte der Bibliothek der ältesten bayerischen Landesuniversität geprägt. Anhand von ausgewählten Exponaten wirft die Ausstellung exemplarisch den Blick auf die lange und ereignisreiche Historie der Universitätsbibliothek. So zeugen spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Kataloge von den Anfängen der Bibliothek der Artistenfakultät in Ingolstadt. Säkularisationsgüter und Anschaffungswünsche aus der Landshuter Zeit stehen für das schnelle Wachstum der Bibliothek zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Den Übergang nach München hin zur größten Universitätsbibliothek Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts symbolisieren Benutzungsordnungen, Buchführung und Vorlesungsmitschriften. Der NS-Zeit und der Zerstörung von Gebäude und Beständen im Zweiten Weltkrieg folgen alte und neue Bauprojekte, die den Bogen zur jüngsten Geschichte der Universitätsbibliothek spannen.

Team

Die Ausstellung wurde kuratiert von der Abteilung Historische Sammlungen der Universitätsbibliothek der LMU München.

Diese Ausstellung wurde am 10.01.2025 veröffentlicht.

Impressum

Die virtuelle Ausstellung Ingolstadt Landshut München wird veröffentlicht von:

Universitätsbibliothek der LMU München

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

gesetzlich vertreten durch

Die Ludwig-Maximilians-Universität München ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie wird durch den Präsidenten Prof. Dr. Bernd Huber gesetzlich vertreten.

Telefon:

089 2180-2427

Fax:

089 2180-3836

E-Mail:

information@ub.uni-muenchen.de

Inhaltlich verantwortlich:

80539 München

Kurator*innen:

80539 München

Rechtliche Hinweise:

Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Institution, welche die Ausstellung veröffentlich hat sowie die Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit der virtuellen Ausstellung besonders geachtet. Der auf dieser Internetseite vorhandene Link vermittelt lediglich den Zugang zur virtuellen Ausstellung. Die Deutsche Digitale Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der virtuellen Ausstellung und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der virtuellen Ausstellung, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

DDBstudio wird angeboten von:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten,

handelnd für das durch Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete Kompetenznetzwerk

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 266-41 1432, Fax: +49 (0) 30 266-31 1432,

E-Mail: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

DE 13 66 30 206

Inhaltlich verantwortlich:

Dr. Julia Spohr

Leiterin der Geschäftsstelle

Finanzen, Recht, Kommunikation, Marketing

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Konzeption:

Nicole Lücking, Deutsche Digitale Bibliothek

Stephan Bartholmei, Deutsche Digitale Bibliothek

Dr. Michael Müller, Culture to Go GbR

Design:

Andrea Mikuljan, FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH

Technische Umsetzung:

Culture to Go GbR mit Grandgeorg Websolutions

Hosting und Betrieb:

FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH