Skizziert, gezeichnet, koloriert

Alte Ansichten aus Rottenburger Pfarreien

01

Alte Ansichten aus Rottenburger Pfarreien

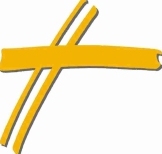

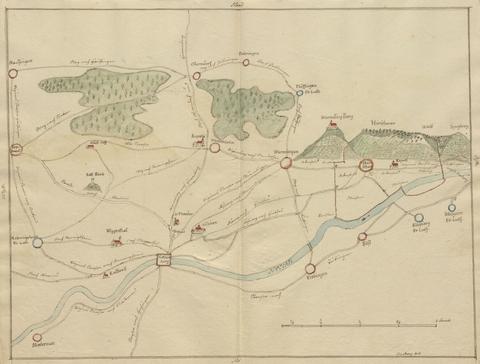

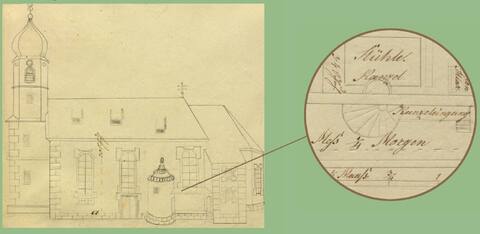

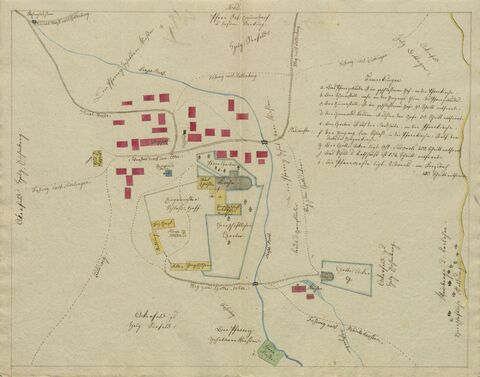

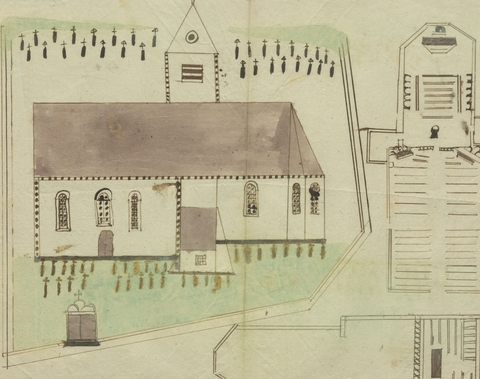

Plan des Pfarrdorfes Wendelsheim (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 6.

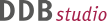

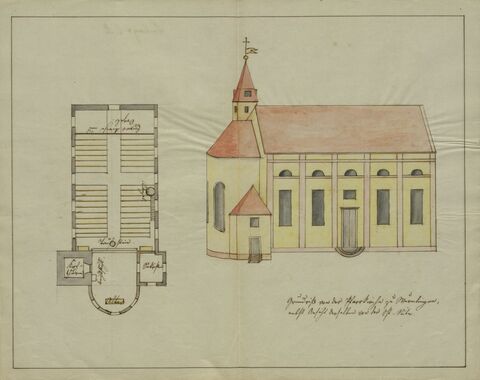

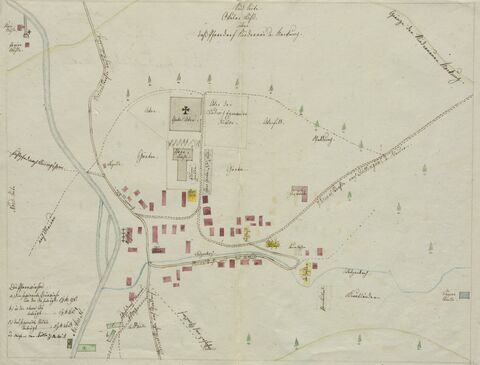

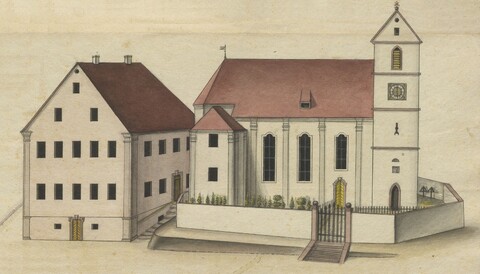

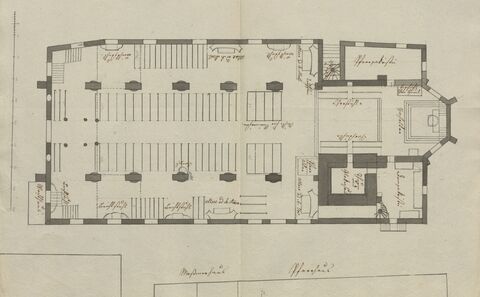

Grundriss und Ansicht der Pfarrkirche in Hemmendorf

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 39.

König Friedrich konnte am Beginn des 19. Jahrhunderts sein Territorium um katholische Gebiete aus Oberschwaben oder Hohenlohe erweitern. Dem König gelang es, die katholischen Pfarreien in einem eigenen Bistum zu vereinen, der 1821 geschaffenen Diözese Rottenburg. Damit der Staat genaue Informationen über seine neu integrierten katholischen Pfarreien erhielt, ordnete er an, dass die Geistlichen nach einem vorgegebenen Formular gleichförmige Berichte über die Pfarreien erstellten: die sogenannten Pfründbeschreibungen.

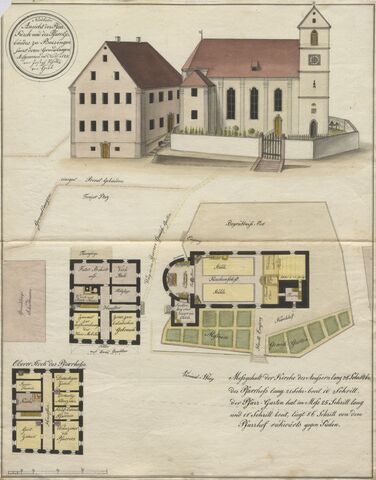

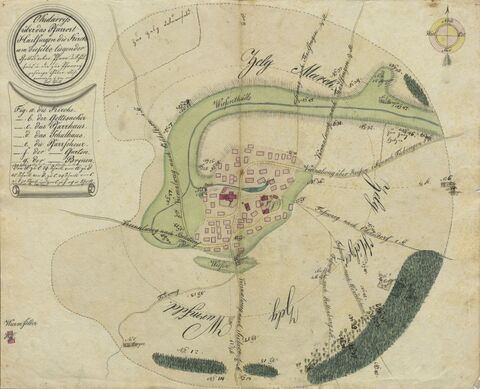

Okularriss der Pfarrdörfer und Kirchen rund um Rottenburg

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

DAR, M 95, Bü 43

Das Wort „Pfründe“ umschrieb im engeren Sinn das Vermögen, mit dem der Ortsgeistliche versorgt wurde. Doch die Pfründbeschreibungen erfassten darüber hinaus das ganze Leben der Kirchengemeinden: die Zahl der Gläubigen, den Sprengel, den Zustand der Kirchen und Kapellen, die Schule, den Friedhof, besondere Gottesdienste und Prozessionen usw. Das maßgebliche Gesetz von 1823 schrieb vor, dass den Beschreibungen ein Grundriss des Pfarrsprengels und „Okularrisse“ über die Gebäude beizufügen waren.

Trotz der einheitlichen Vorschriften fielen die Ansichten der Kirchen, Kapellen und Pfarrhäuser keineswegs uniform aus. Manche Pfarrer betrauten Spezialisten wie Geometer mit dieser Aufgabe, andere griffen selbst mit beschränkten Mitteln zu Lineal und Feder. Manche Darstellungen weisen ästhetisch-künstlerische Ambitionen auf.

Alle enthalten eine Fülle von Informationen, die sie zu einer wichtigen Quelle der (Heimat-)Forschung werden ließen.

02

Der Zeichner und Lithograph Joseph Schott

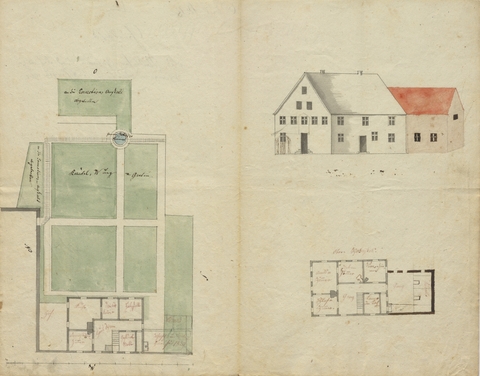

Ansicht des Pfarrhauses in Wachendorf (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Wachendorf

Die meisten Zeichner der Beilagen von Pfründbeschreibungen bleiben anonym. Zu den wenigen, die sich näher fassen lassen, gehört Joseph Schott. Am 20. Februar 1792 in Horb als Sohn des Chirurgen und Fruchtkastenverwalters Michael Schott und seiner Ehefrau Walpurga Renz geboren, blieb Schott seiner Heimatstadt zeit seines Lebens treu. Hier heiratete er 1821 Maria Anna Kaltenmoser und nach deren frühen Tod im Jahr 1830 Maria Anna Hank. In Horb ist Schott auch am 15. April 1841 – noch nicht einmal fünfzigjährig – verstorben. Beruflich trat Schott nicht in die Fußstapfen seines Vaters. Er wurde vielmehr (Kunst-)Maler und spezialisierte sich u. a. auf Stadtansichten, von denen eine kleine Auswahl im Stadtmuseum Horb zu sehen ist. Vor 1820 begründete Schott in seiner Heimatstadt eine lithografische Anstalt, eine der ersten in ganz Württemberg. Dort war in den Anfangsjahren auch sein Schwager Caspar Kaltenmoser tätig. Nach Schotts Tod wurde der Betrieb wohl durch seinen Neffen Josef Steinwand weitergeführt.

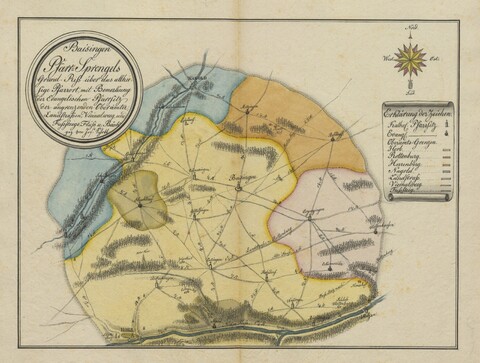

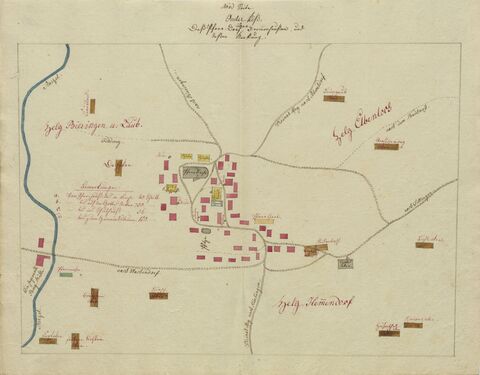

Grundriss über den Pfarrsprengel Baisingen

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3 Bü 85

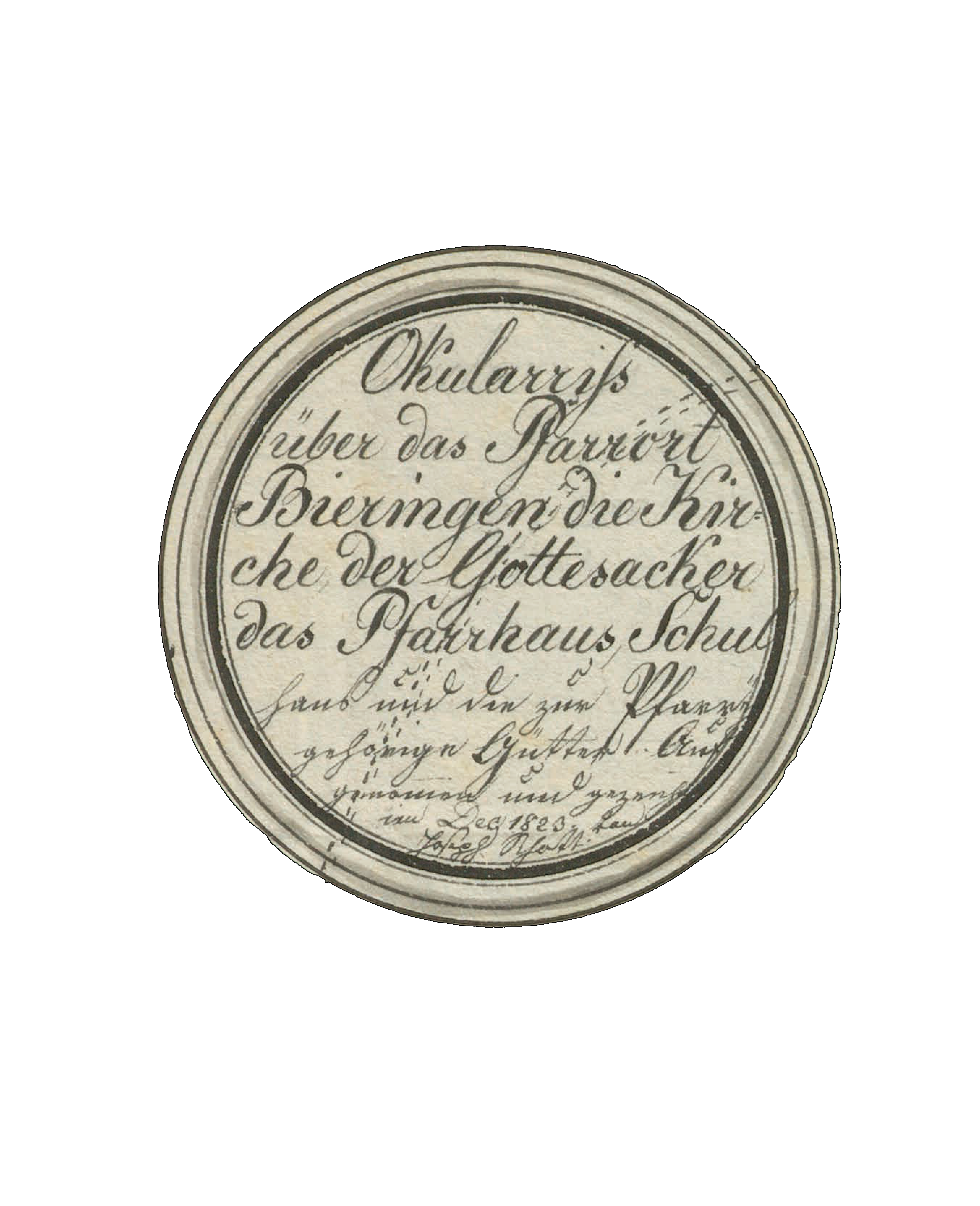

In den Jahren 1823 und 1824 fertigte Schott in rascher Folge die Beilagen für die Rottenburger Teilorte Baisingen, Bieringen, Ergenzingen, Hailfingen und Seebronn. Neben den Ansichten der Pfarrgebäude überzeugen vor allem seine Risse der Pfarrsprengel und Pfarrorte. Sie vermitteln ein genaues Bild der landschaftlichen Gegebenheiten, der zeitgenössischen wirtschaftlichen Nutzung und Bebauung sowie des Straßen- und Wegenetzes. Sämtliche Zeichnungen sind ästhetisch überaus ansprechend und fachlich versiert ausgeführt. Sie folgen einer einheitlichen Grundgestaltung und sind durchgehend von einer großen Detailfreude, hohen Präzision und kräftigen Farbgebung geprägt. Von einer guten Ortskenntnis zeugen die zahlreichen Erläuterungen, die sich auf den Zeichnungen finden.

Ansicht der Pfarr- und ehemaligen Stiftskirche in Horb

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 508/1

In gleicher Weise wie für die fünf Rottenburger Teilgemeinden war Schott für seine Geburtsstadt und mindestens 15 weitere Orte in ihrer Umgebung tätig. Schott schuf damit eine weitgehend zusammenhängende Karten- und Planaufnahme für weite Teile der damaligen Dekanate Horb und Rottenburg.

Okularriss des Pfarrorts Bieringen (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 123/1

03

Kirchen und Pfarrhäuser

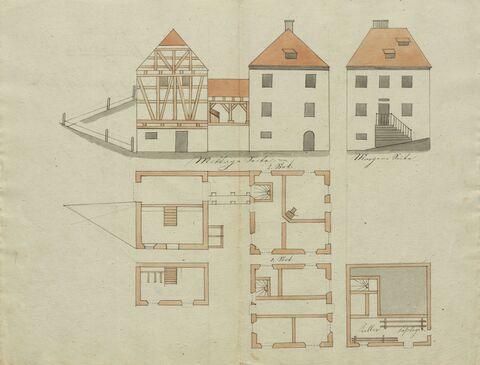

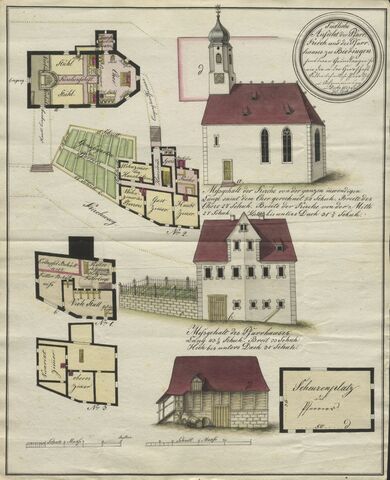

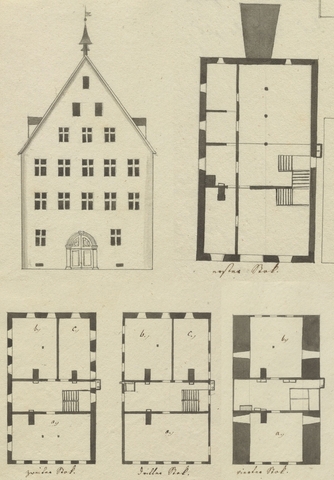

Ansicht und Grundrisse des Pfarrhauses in Wendelsheim, um 1825

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 67/2

Wendelsheim

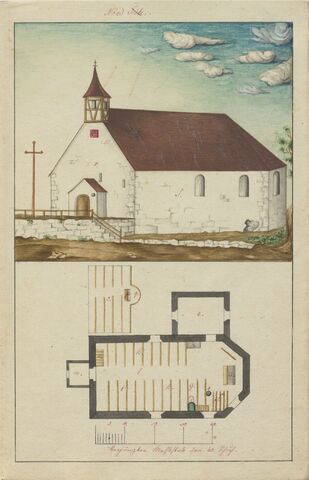

Ansicht und Grundriss der Pfarrkirche in Wurmlingen, um 1858

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 69/4

Wurmlingen

Ansicht der Pfarrkirche und des Pfarrhauses in Baisingen, Joseph Schott, Horb 1823

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 562, II g

Baisingen

Der Anblick der Baisinger Pfarrkirche hat sich in den 200 Jahren seit der Entstehung dieser Abbildung stark verändert. 1890/91 wurde das Langhaus erweitert, der gotische durch den heutigen Kirchturm ersetzt und die Sakristei auf die Südseite der Kirche verlegt.

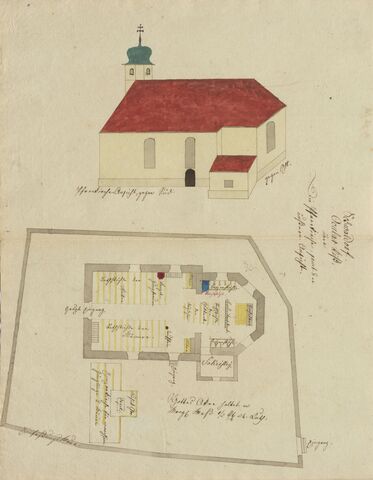

Ansicht und Grundriss der Pfarrkirche in Schwalldorf, um 1825

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Schwalldorf.

Schwalldorf

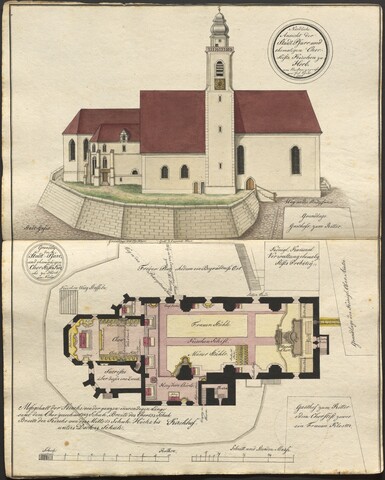

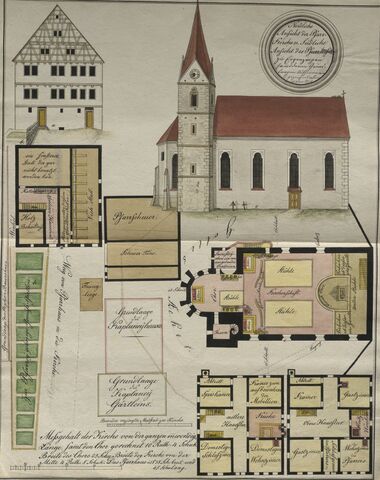

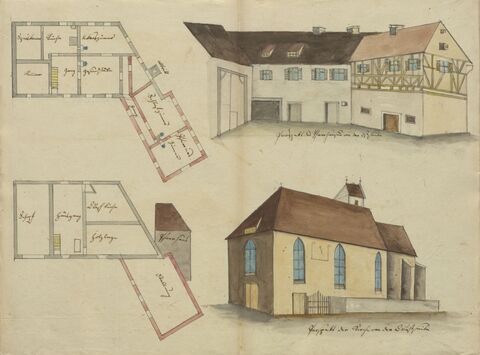

Pfarrkirche St. Peter und Paul, Pfarrhaus und Pfarrscheuer in Bieringen, um 1823

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 123/1

Bieringen

Das 1769 erbaute Pfarrhaus lässt mit seinen Lagerräumen und Ställen im Untergeschoss den landwirtschaftlichen Charakter der Pfarrstelle erkennen. Nahe des Pfarrhauses lag die herrschaftliche Weinkelter, deren Dachboden der Pfarrei als Tenne diente.

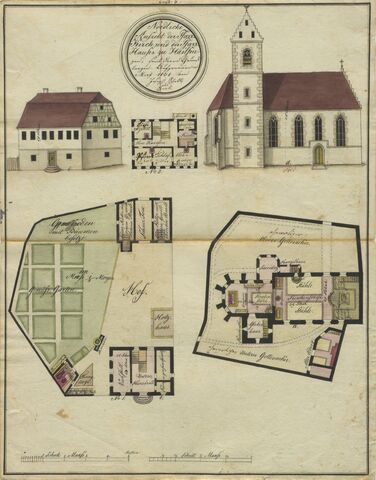

Ansicht und Grundrisse von Pfarrkirche und Pfarrhaus in Ergenzingen, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, F II a, Bü 533/4

Ergenzingen

Ansichten und Grundrisse der Pfarrkirche und des Pfarrhauses in Hailfingen, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 421/1

Hailfingen

04

Verluste - Veränderungen

Grundriss der alten Pfarrkirche in Dettingen (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 205

Dettingen

Eines der „besten Kunstwerke des Landes“ – so bezeichnete Architekt Joseph Cades Chor und Turm der alten Pfarrkirche in Dettingen. Als Cades 1905 mit der Planung einer neuen Kirche beauftragt wurde, sprach er sich deshalb entschieden für den Erhalt dieser Bauteile aus. Auch von anderen Kunstkennern wie Bischof Paul Wilhelm Keppler wurde die alte Kirche in Dettingen hochgelobt. Für die Staatslotterie zugunsten eines Neubaus war der Erhalt der historischen Bausubstanz sogar Bedingung.

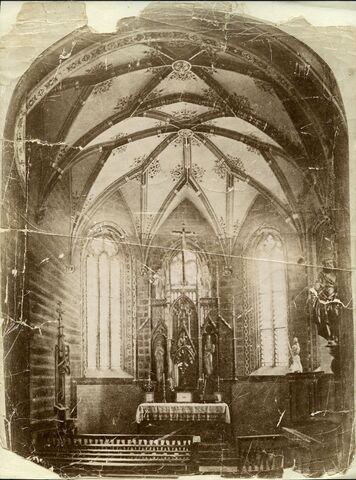

Der Chor der alten Pfarrkirche in Dettingen vor 1911

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 337, Fotoalbum 1900–1993

Nachdem sich die Gemeinde für einen größeren Neubau entschieden hatte, sahen erste Pläne daher vor, den Chor als Seitenkapelle in die neue Kirche zu integrieren oder ihn abzubrechen und an anderer Stelle wieder aufzubauen. Diese Ideen fanden bei der Kirchengemeinde jedoch keinen Anklang und so kam es ganz anders: 1911 wurde die spätgotische Kirche bis auf den Turm komplett abgerissen. Das wertvolle Chorgewölbe samt seiner Bauskulptur wurde ohne Wissen des Bischöflichen Ordinariats für 1.500 Mark an Kunsthändler verkauft – eine Genehmigung wurde erst zwei Jahre später nachträglich erteilt.

Außenansicht der alten Pfarrkirche in Dettingen vor dem Abriss 1911

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 337, Fotoalbum 1900-1993

Ansicht und Detail aus dem Grundriss der Pfarrkirche in Seebronn

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 59

Seebronn

Die Pfarrkirche St. Jakobus in Seebronn scheint ihr Aussehen nur auf den ersten Blick bewahrt zu haben. In der Zeichnung des frühen 19. Jahrhunderts fällt ein kleiner runder Turm an der Langhauswand auf, der heute nicht mehr existiert. Seine Funktion wird durch die Grundrisszeichnung geklärt: der Turm enthielt eine Rundtreppe, durch die der Priester von außerhalb der Kirche die Kanzel ersteigen konnte. Die Seebronner Kanzel stammt ursprünglich aus der nach 1790 abgerissenen Jesuitenkirche in Rottenburg. Sie befindet sich heute auf der linken Seite des Kirchenschiffs. Einen Treppenaufgang gibt es nicht mehr, die Kanzel kann daher nicht mehr genutzt werden

Ansicht und Grundriss der Pfarrkirche St. Wolfgang in Weiler, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 65/2

Weiler

Der Okularriss zeigt die 1828 abgebrochene Kapelle St. Wolfgang in Weiler. Die 1475 erstmals erwähnte Kapelle war im Laufe der Zeit schadhaft geworden. Das Dach und die Oberdecke waren undicht und boten keinen ausreichenden Schutz vor Regen und Wind. Die wenigen gedrungenen Rundbogenfenster ließen das Kircheninnere finster erscheinen. Auch räumlich genügte die Kapelle den Ansprüchen der seit 1811 selbständigen Pfarrei nicht mehr. 1828 wurde die Kapelle abgerissen. An ihrer Stelle entstand ein Neubau im klassizistischen Weinbrenner-Stil.

Ansicht der alten Pfarrkirche sowie Grundriss und Ansicht des alten Pfarrhauses in Kiebingen, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 560/2

Kiebingen

Da Turm und Chor der früheren Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt unter Denkmalschutz stehen, wurde das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert beim Bau der Heilig-Geist-Kirche Anfang der 1960er Jahre nicht abgerissen, sondern der Chorraum zu einer Kapelle und das Schiff zum Gemeindehaus umgestaltet. Das alte Pfarrhaus hinter der Kirche ist im Gegensatz dazu nicht mehr erhalten. Das Gebäude wurde bereits 1908 abgerissen.

05

Ortspläne

Plan des Dorfes Hemmendorf, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 39/1

Hemmendorf

Hemmendorf war seit dem 13. Jahrhundert im Besitz des Johanniterordens, der im Ort noch in den 1790er Jahren ein zweiflügliges Schloss bauen ließ. Im Gefolge der Säkularisation verlor der Orden 1805 die Ortsherrschaft, das Dorf fiel an Württemberg. Der „Okularriss“ des Pfarrdorfes verdeutlicht, dass der Pfarrer zumindest optisch und baulich die Nachfolge der alten Ortsherren antreten konnte: er residierte im neuen Schloss, seine Küche befand sich im „Alten Schlößle“. Im großzügigen Schlosshof standen die Nebengebäude der Pfarrei: die Kelter, die Herrschaftsscheuer, der Holzschopf und ein Hühner-„Häußle“. Für den Gemüseanbau und für Obstbäume nutzte der Pfarrer den Pfarr- und den „Herrschaftlichen“ Garten.

Plan des Pfarrdorfs Niedernau und seiner Markung, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 260, A 28

Niedernau und seiner Markung

Der Plan lässt die Lage des Orts im unteren Katzenbachtal bei der Ausmündung ins Neckartal gut erkennen. Das Ensemble Pfarrkirche mit Gottesacker und Pfarrhaus befindet sich exponiert am nördlichen Ortsrand. Es wird begrenzt von Äckern, Gärten und Waldungen. Südlich und entlang des Katzenbachs schließt sich der eigentliche Ort mit Schul- und Rathaus, Gemeindebrunnen, Mühle, Gasthäusern und Badhäusern an.

Ortsplan des Dorfes Frommenhausen, um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 357/3

Frommenhausen

Die Straßenführung durch den Ortskern von Frommenhausen hat sich bis heute nur leicht verändert. Zentral liegt die Pfarrkirche Sankt Vitus mit der charakteristischen Spitzform der 1819 angebauten Sakristei. Hinter der Kirche steht das „Schlößle“ mit benachbarter Scheuer. Bis 1835 befand sich auch das Schul- und Rathaus unmittelbar neben der Kirche, ebenso das 1868 verlegte Pfarrhaus. Die Wohngebäude und die Burgmühle an der Straße nach Wachendorf sind rot eingezeichnet, der Friedhof außerhalb des Ortes grau. Die Wiesen und Äcker der Pfarrei rund um das Dorf wurden grün und braun skizziert.

06

Die Friedhöfe verlassen das Dorf

Ansicht der Pfarrkirche und des Pfarrhauses in Baisingen um 1823 (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 85

Seit dem Mittelalter wurden die Friedhöfe in einer engen Verbindung mit dem Gebäude der Kirche angelegt. Das hatte religiöse Gründe, war es doch für das Seelenheil wichtig, möglichst nahe am Altar oder zumindest an der Kirche bestattet zu sein. Man glaubte an die Fürsprache der in Form von Reliquien im Altar präsenten Heiligen für die in unmittelbarer Nähe beerdigten Toten.

In der Aufklärungszeit im späten 18. Jahrhundert kam es zu einem grundlegenden Wandel im Umgang mit dem Tod. Die Vorstellungen von Himmel und Hölle änderten sich, der Glaube an die Notwendigkeit einer Fürsprache durch Heilige trat zurück. Gleichzeitig setzte der kulturgeschichtlich bedeutsame Prozess der Verdrängung des (sichtbaren) Todes aus dem Leben ein. Medizinische und hygienische Bedenken kamen hinzu. 1784 verfügte die vorderösterreichische, 1808 auch die württembergische Regierung, dass Neuanlagen oder Erweiterungen von Friedhöfen außerhalb der Siedlungen erfolgen sollten.

Ansicht und Grundriss der Pfarrkirche in Oberndorf (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 111, Bü 4

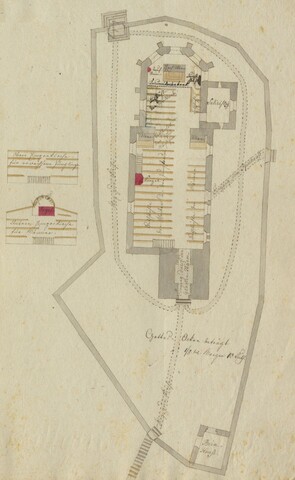

Die Darstellungen der Friedhöfe in den Pfründbeschreibungen aus der Zeit um 1824 dokumentieren die damalige Umbruchszeit. In einigen Pfarrdörfern wie Oberndorf oder Ergenzingen lagen die Friedhöfe noch mitten im Dorf rund um die Kirche. In Wendelsheim gab es bereits einen neuen Friedhof außerhalb, in Hailfingen wurde seine Verlegung gerade geplant. Die Neuanlagen wie in Hailfingen oder Kiebingen weisen typischerweise einen rationalen, am Rechteck oder am Quadrat orientierten Grundriss auf.

Okularriss des Pfarrortes Hailfingen um 1824

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, G 1.3, Bü 421

In Rottenburg selbst, aber auch in Wurmlingen oder Bieringen war eine bewusste Verlegung des Friedhofs aus historischen Gründen gar nicht erforderlich. Dort waren die Begräbnisplätze an den inzwischen außerhalb ihrer ursprünglichen Siedlungen liegenden Pfarrkirchen angesiedelt geblieben. Bekannte Beispiele sind der Sülchenfriedhof bei Rottenburg, der Klausenfriedhof für den Rottenburger Stadtteil Ehingen oder der Friedhof unterhalb der Wurmlinger Kapelle.

07

Rottenburg, die Urbs pia

Der Pfarrsprengel von St. Martin und St. Moriz Rottenburg (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 253, A 29

Die Pfarrsprengel von St. Martin und St. Moriz

„Da die Sache einer neuen Grentzberichtigung in Betref der beijden hiesigen Pfarrsprengeln noch einem bedeutenden Anstande unterliegt […] so kann ich, um grosse Unordnung zu verhüten, die verlangte Promulgation nächsten Sonntag unmöglich unternehmen [...]“.

Mit aller Entschiedenheit sprach sich Franz Xaver Hank, Stadtpfarrer an St. Moriz, im Oktober 1811 gegen die staatlicher- und kirchlicherseits beschlossene Neuregulierung der Pfarreigrenzen innerhalb der Stadt Rottenburg aus. Seit dem Mittelalter hatte nicht etwa der Neckar die Grenze zwischen den Pfarreien St. Martin und St. Moriz gebildet. Vielmehr griff das Pfarrgebiet von St. Moriz an zwei Stellen auf die linke Uferseite über: im Bereich des „Unterwässer“, einem früher von zwei Mühlenbächen durchflossenen Bezirk, wobei der nördliche der beiden aufgefüllten Kanäle die Grenze bildete, und in der Spitalvorstadt, wo die „Schütte“, die ehemals vom Schloss zum Neckar führende Dole, die Pfarreigrenze war. Das Schlossareal war zwischen den Pfarreien geteilt.

Der Pfarrsprengel von St. Martin und St. Moriz Rottenburg (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 253, A 29

Diese Grenzziehung hatten das Ober- und Dekanatamt Rottenburg nun in Frage gestellt und vorgeschlagen, „dass es der Billigkeit und der Localität angemessen wäre, wenn alle Häuser, welche in der Stadt liegen, der ersten Stadtpfarrei [St. Martin] so einverleibt würden, daß der Neckar die Gränzlinie zwischen den beiden Stadtpfarreijen wäre“. Der Kirchenrat hatte den Vorschlag 1811 dekretiert und das Bischöfliche Ordinariat Konstanz hatte zugestimmt. Stadtpfarrer Hank wollte sich damit aber nicht zufrieden geben. Er wies auf das höhere Alter der Morizkirche hin, auf den drohenden Verlust an Gemeindemitgliedern und somit auch an Einkünften. Und überhaupt sei es der einstimmige Wunsch der betroffenen Einwohner, bei ihrer alten Mutterkirche zu bleiben. Hanks Einwände blieben ungehört. Kirchenrat und Ordinariat beharrten auf der Neuregulierung. Hank seinerseits weigerte sich weiterhin, diese umzusetzen. Er sollte sich langfristig durchsetzen. Zwar stand noch 1828 eine Grenzregulierung – nun aber nur noch auf das „Unterwässer“ bezogen – im Raum. Letztlich blieb es aber bei der althergebrachten und bis heute gültigen Grenzziehung.

Grundriss der Dom- und Stadtpfarrkirche St. Martin

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, F IIa, Rottenburg St. Martin

Rottenburger Kirchen und Kapellen

„Stößt sie nicht gegen die ersten Regeln der Symmetrie an? Verdüstert sie darum nicht schon das Gemüth beim Eintritte? Ja, sie steht der gemeinsten Dorfkirche wenigst darin nach, daß ihr Vorderhaus – Chor – völlig schief steht in der Richtung mit dem Langhause! Es bedarf keines Beweises das, nur eines flüchtigen Blickes und geraden Urtheils.“

Dieses Zitat wird dem Generalvikar und späteren Bischof Johann Baptist Keller zugeschrieben, dessen Vorstellungen eines Doms die „gewöhnliche“ Stadtpfarrkirche St. Martin nicht entsprach. Da beim Bau der gotischen Kirche der Turm der Vorgängerkapelle in Teilen stehen blieb, war das Langhaus nicht symmetrisch zum Chor ausgerichtet. Auch die Ausstattung der Kirche war nicht prunkvoll genug. Um 1824 war am Scheitelpunkt der Chorhalle der Hochaltar aufgestellt, links davon der Bischöfliche Thron mit einem sogenannten Himmel. Im Langhaus befanden sich fünf Beichtstühle sowie vier Nebenaltäre aus der ehemaligen Karmeliterkirche. Rechts im Langhaus waren der Pfarraltar sowie die St. Josef und St. Anna geweihten Nebenaltäre aufgestellt. Die Kanzel war 1824 noch am mittleren Pfeiler angebracht, wurde aber schon kurze Zeit später ausgetauscht und versetzt. Überhaupt war die Einrichtung des Doms damals stark im Wandel. 1820 war eine zusätzliche Sakristei für den Bischof angebaut worden. Ein weiterer kleiner Anbau stand auf der Westseite der Kirche. Dabei handelte es sich um das 1825 abgerissene städtische Wachthaus.

Grundrisse der Rottenburger Kirchen und Kapellen

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, F II a Rottenburg St. Martin (Domkirche St. Martin, Sülchenkirche, Kapelle St. Theoderich, Gutleuthauskapelle, Wallfahrtskirche im Weggental); Diözesanarchiv Rottenburg, M 253, A 29 (Pfarrkirche St. Moriz, Klausenkapelle, Kapelle St. Georg Kalkweil, Altstadtkapelle)

Für die Dorfpfarreien rund um Rottenburg sind vielfach kunstvolle Zeichnungen überliefert. Ausgerechnet für die beiden Pfarreien der Kernstadt mit der Dompfarrkirche St. Martin und der ehemaligen Stiftskirche St. Moriz gilt dies nicht. Dafür liegen zu deren zahlreichen Kirchen und Kapellen vergleichsweise präzise Grundrisse vor.

Der Pfarrgarten von St. Moriz Rottenburg (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 95, Bü 53

Der Pfarrgarten St. Moriz

Stadtpfarrer Franz Xaver Hank hatte bei seinem Amtsantritt 1801 den Garten baumleer und uneben vorgefunden. Brandschutt türmte sich dort. 1786 hatte ein Feuer im Stadtteil Ehingen 125 Häuser und Scheuern östlich vom Ehinger Platz und Morizplatz zerstört, darunter auch mehrere Gebäude des früheren Morizstifts. Hank ließ den Garten säubern, ebnen und mit Kernobstbäumen, Gemüse und Kräutern bepflanzen.

Am östlichen Ende des mit Mauer und Lattenzaun eingefassten Gartens befand sich ein gemeinschaftlicher Schöpfbrunnen. Er bezog sein Wasser aus dem Neckar, das aber zum Kochen und Trinken nicht geeignet war.

Ansicht und Grundrisse des alten Rottenburger Schulhauses (Ausschnitt)

Aus der Sammlung von

Diözesanarchiv Rottenburg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Diözesanarchiv Rottenburg, M 36, Bü 4/3

Das Rottenburger Schulhaus

Das Gebäude mit dem auffälligen Glockentürmchen diente bis 1899 für beide Pfarrgemeinden als Schulhaus. 1824 wurden hier knapp 800 Kinder unterrichtet, so dass das Gebäude aus allen Nähten platzte. Im Erdgeschoss befanden sich eine Lehrerwohnung, die Küche und das Holzlager. Im ersten Obergeschoss waren die Klassenzimmer der zweiten und dritten Mädchenklasse, im Stock darüber die Klassenzimmer der zweiten bis vierten Knabenklasse und unterm Dach die Klassenzimmer der gemischten ersten Klasse und der vierten Mädchenklasse untergebracht.

Das Gebäude stand im Bereich der heutigen Königsstraße 38/40. 1971 brannte es ab.

Eine virtuelle Ausstellung von

Diese Ausstellung wurde am 17.12.2024 veröffentlicht.

Impressum

Die virtuelle Ausstellung Skizziert, gezeichnet, koloriert wird veröffentlicht von:

Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Eugen-Bolz-Platz 1

72108 Rottenburg a. N.

gesetzlich vertreten durch Generalvikar Dr. Clemens Stroppel

Telefon: 07472 169-305

Fax: 07472 169-617

E-Mail: dar@bo.drs.de

Inhaltlich verantwortlich:

Angela Erbacher, Diözesanarchivarin

Bischöfliches Ordinariat

Diözesanarchiv

Eugen-Bolz-Platz 1

72108 Rottenburg a. N.

Tel. 07472 169-254

E-Mail: dar(at)bo.drs.de

Kurator*innen:

Dr. Herbert Aderbauer, Magdalena Müller, Thomas Oschmann, Kristin Röhrle

Rechtliche Hinweise:

Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Institution, welche die Ausstellung veröffentlich hat sowie die Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit der virtuellen Ausstellung besonders geachtet. Der auf dieser Internetseite vorhandene Link vermittelt lediglich den Zugang zur virtuellen Ausstellung. Die Deutsche Digitale Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der virtuellen Ausstellung und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der virtuellen Ausstellung, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

DDBstudio wird angeboten von:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten,

handelnd für das durch Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete Kompetenznetzwerk

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 266-41 1432, Fax: +49 (0) 30 266-31 1432,

E-Mail: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

DE 13 66 30 206

Inhaltlich verantwortlich:

Dr. Julia Spohr

Leiterin der Geschäftsstelle

Finanzen, Recht, Kommunikation, Marketing

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Konzeption:

Nicole Lücking, Deutsche Digitale Bibliothek

Stephan Bartholmei, Deutsche Digitale Bibliothek

Dr. Michael Müller, Culture to Go GbR

Design:

Andrea Mikuljan, FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH

Technische Umsetzung:

Culture to Go GbR mit Grandgeorg Websolutions

Hosting und Betrieb:

FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH