Einführung

Choreografie des Glücks in Nordkorea

Fotografien aus Nordkorea, September 2013

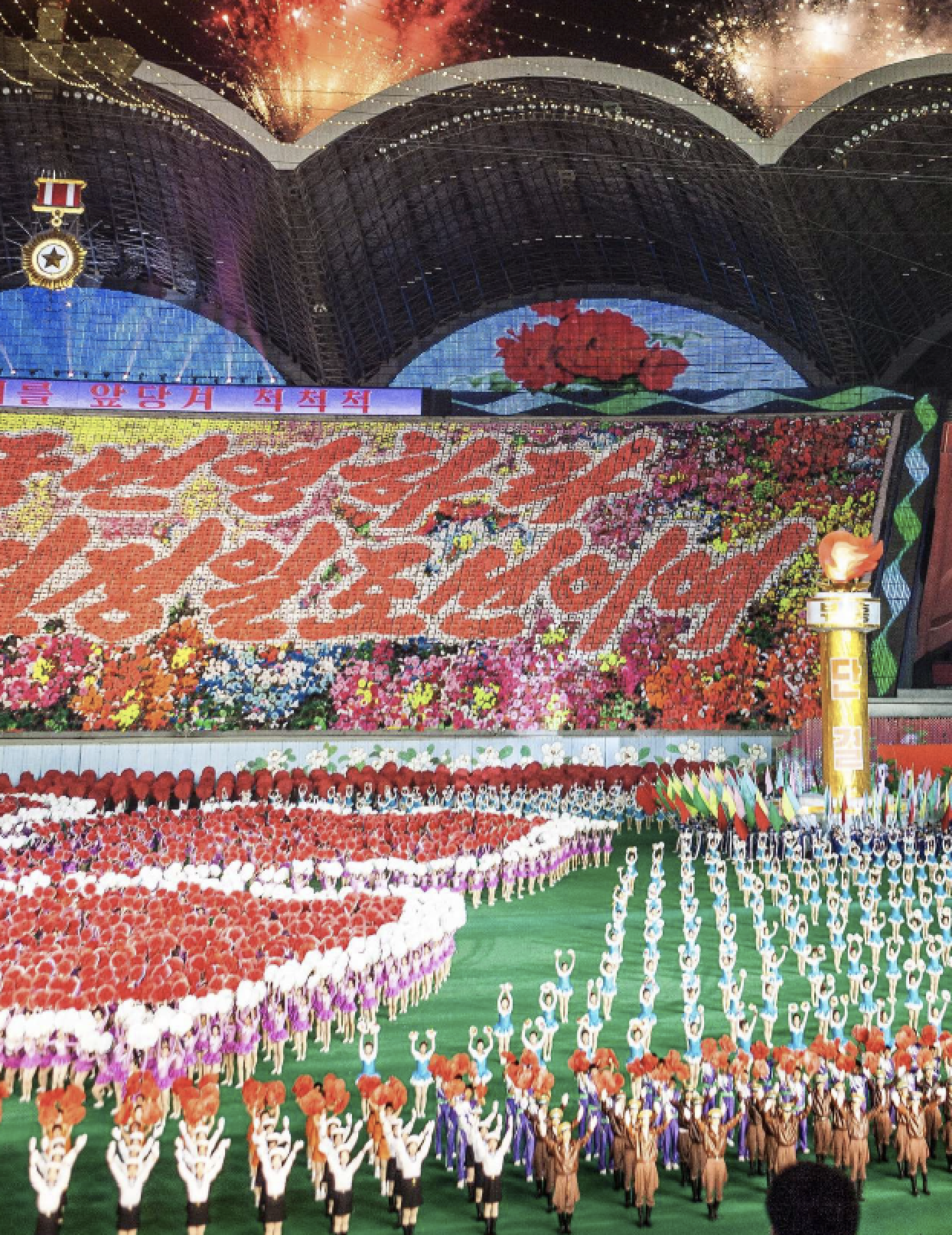

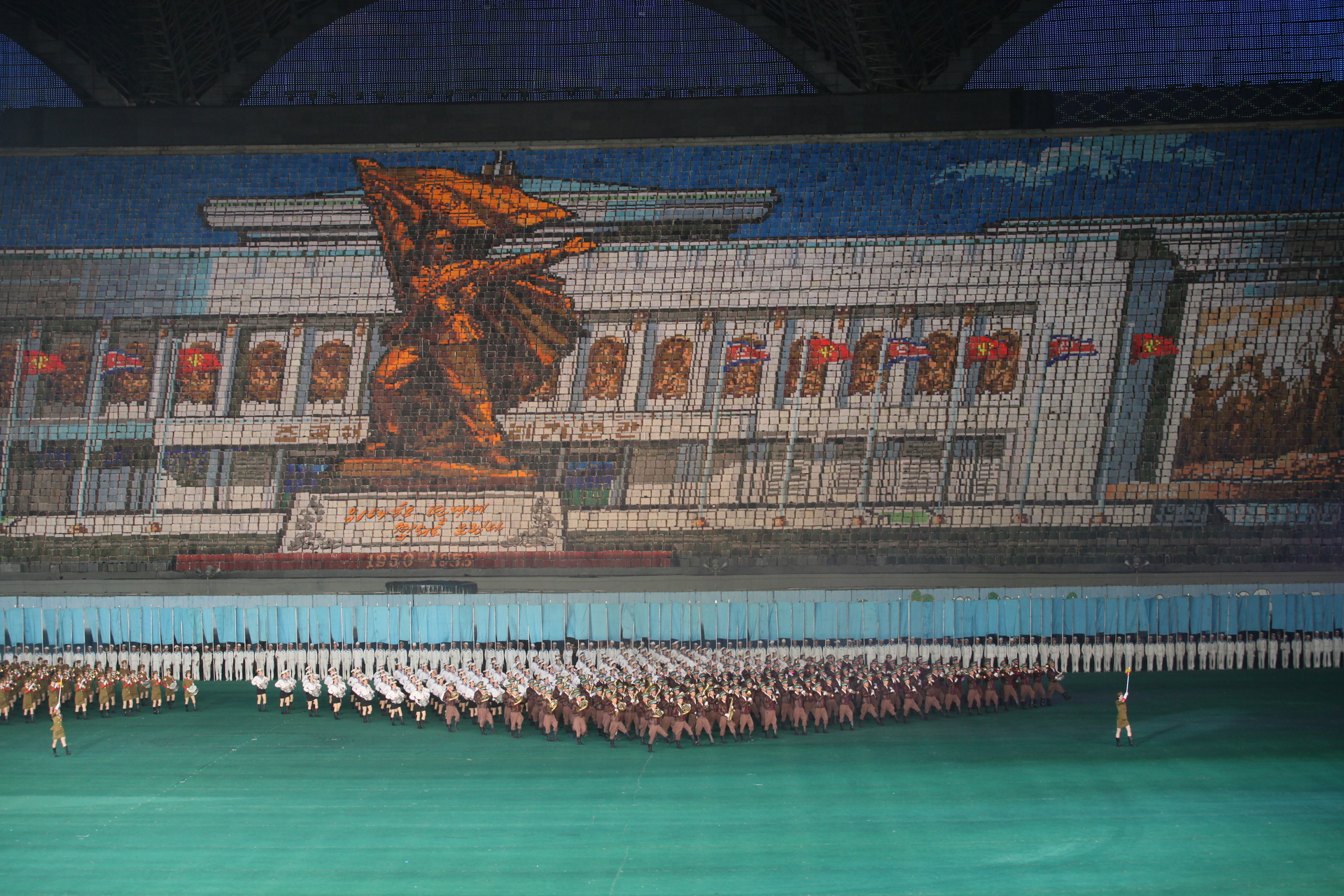

Im September 2013 reiste ich in eines der isoliertesten und rätselhaftesten Länder der Welt: Nordkorea. Was ich dort vorfand, war nicht einfach ein Land – es war eine Bühne. Eine sorgfältig inszenierte Realität, in der öffentliche Emotionen, Farben, Bewegungen und Hingabe zu kollektiven Darbietungen von Loyalität und Freude choreografiert werden. Die Reise begann in Pjöngjang, einer Hauptstadt mit breiten Boulevards, riesigen Plätzen und monumentaler Architektur. Dort wurde ich Zeuge dreier außergewöhnlicher Ereignisse: der Arirang-Massenspiele – eine atemberaubende Inszenierung synchronisierter Gymnastik und ideologischer Erzählung; eines Massentanzes junger Menschen in festlicher Kleidung am Nationalfeiertag, dem 9. September; und einer Militärparade, bei der Soldaten auf Lastwagen durch von jubelnden Menschen gesäumte Straßen rollten. In jedem dieser Momente stach eines besonders hervor: die überwältigende Intensität des zur Schau gestellten Glücks.

Die Lächeln waren breit. Der Applaus laut. Fahnen flatterten im perfekten Takt. Es schien, als sei Freude selbst Teil der nationalen Identität – eintrainiert, veredelt, perfektioniert und der Welt präsentiert. Und doch stand ich hinter meiner Kamera und eine Frage hallte lauter als jede Hymne in meinem Kopf:

War dieses Glück echt – oder war es einstudiert? Diese Ausstellung will keine Antwort auf diese Frage geben. Stattdessen erkundet sie den Raum zwischen Spektakel und Aufrichtigkeit, zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen. Ich war nicht dort, um zu urteilen. Ich kam, um zu beobachten, zu rahmen, Fragmente einer Gesellschaft festzuhalten, die sich nicht in Worten zeigt, sondern in Bewegung.

Beim Massentanz sah ich junge Frauen in leuchtenden Chima Jeogori – traditionellen koreanischen Kleidern – anmutig über den Asphalt gleiten, die Schritte perfekt synchron, die Gesichtsausdrücke sanft und gesammelt. Bei den Arirang-Spielen erlebte ich, wie ein Stadion mit 100.000 Menschen zu einem einzigen lebenden Organismus wurde – jede Geste diente dem Mythos nationaler Einheit. Und auf den Boulevards, als Konvois von Militärlastwagen vorbeizogen, sah ich Menschenmengen aufstehen, applaudieren, ihre Stimmen in Einklang anschwellen. Was mich am meisten beeindruckte, war nicht nur die Dimension dieser Aufführungen, sondern das völlige Fehlen von Abweichung. Niemand fiel aus der Reihe. Niemand blieb sitzen, wenn andere standen. Niemand weinte, wenn andere lächelten. Es war eine Choreografie nicht nur der Bewegung – sondern der Emotion.

Als Fotograf fühlte ich mich an die Arbeiten von Andreas Gursky erinnert, dessen weite Perspektiven Menschenmengen in Muster, Systeme, Abstraktionen verwandeln. Auch ich trat einen Schritt zurück, suchte diese Muster – beobachtete, wie Körper Räume füllen, wie Architektur Verhalten formt, wie Identität durch Wiederholung entsteht. Doch die menschliche Präsenz verschwand nie. Selbst in perfekter Symmetrie spürt man die Anspannung im Sprung einer Turnerin, den fixierten Blick einer Tänzerin, die fest umklammerte Fahne eines Soldaten. Hinter der Präzision steht immer ein Mensch – und hinter dem Menschen eine Geschichte, die sich nicht choreografieren lässt.

„Choreografie des Glücks“ ist kein politischer Essay. Es ist eine fotografische Meditation darüber, was es bedeutet, in einem System, in dem Freude Pflicht ist, glücklich zu erscheinen. Es lädt uns ein, nicht nur das Sichtbare zu betrachten, sondern das Fehlende. Zu reflektieren, wie Inszenierung Wahrnehmung formt. Und darüber nachzudenken, wie schmal der Grat ist zwischen Feierlichkeit und Kontrolle. In einer Welt, in der wir zunehmend unsere eigenen Bilder von Glück kuratieren, hält uns Nordkorea einen Spiegel vor – verzerrt, übersteigert, aber auf verstörende Weise vertraut.

Ich lade Sie ein, diese Bilder langsam zu durchwandern. Suchen Sie nicht nur nach dem, was wahr ist. Suchen Sie nach dem, was gespielt ist – und nach dem, was darunter liegen könnte.

— Alfred Diebold