Rahmenbedingungen: die Wettbewerbsausschreibung vom 20. September 1951

Nachdem die Pfarre St. Anna nach der schweren Zerstörung Dürens durch den Bombenangriff vom 16. November 1944 ihre große gotische Pfarrkirche im Herzen der Stadt verloren hatte, fanden die Gottesdienste in der weitgehend unbeschädigten Rektoratskirche St. Josef im Dürener Süden statt. Als am 21. Juli 1947 mit Maurus Stark ein Pfarrverweser für St. Anna in Düren eintraf, war dessen dringlichste Aufgabe, eine Notkirche im Stadtkern zu schaffen.

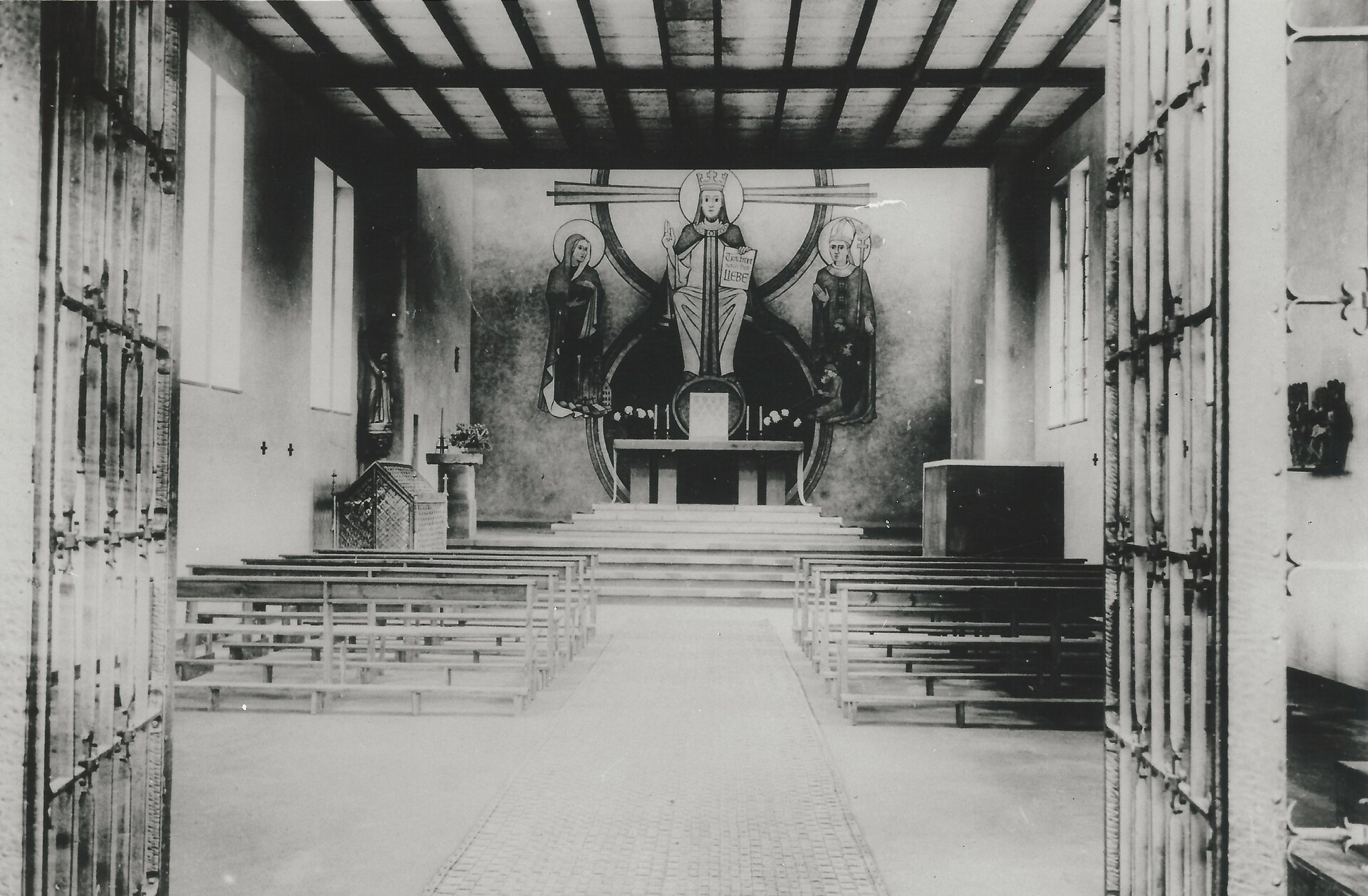

Dies erfolgte auf dem Gelände des St. Josef-Waisenhaus in der Waisenhausstraße, dem heutigen Standort des Seniorenheims Haus St. Anna, in zwei Ausführungen: einer kleinen Notkapelle, eingeweiht zum 21. November 1947, und einer Notkirche, die die Notkapelle ablöste, hineingebaut in die Ruine des halb zerstörten Waisenhauses. Nachdem dieses Bauwerk, das viel zu klein für die hohe Anzahl zurückkehrender Dürener war, Ende der 1940-Jahre fertiggestellt (benediziert am 5. Dezember 1948) und mit Heinrich Köttgen ein neuer Oberpfarrer für St. Anna berufen war, der sein Amt in Düren am 13. November 1949 antrat, konnte sich erstmals ausführlicher mit der Frage beschäftigt werden, was aus den Trümmern der gotischen Annakirche neu entstehen könnte.

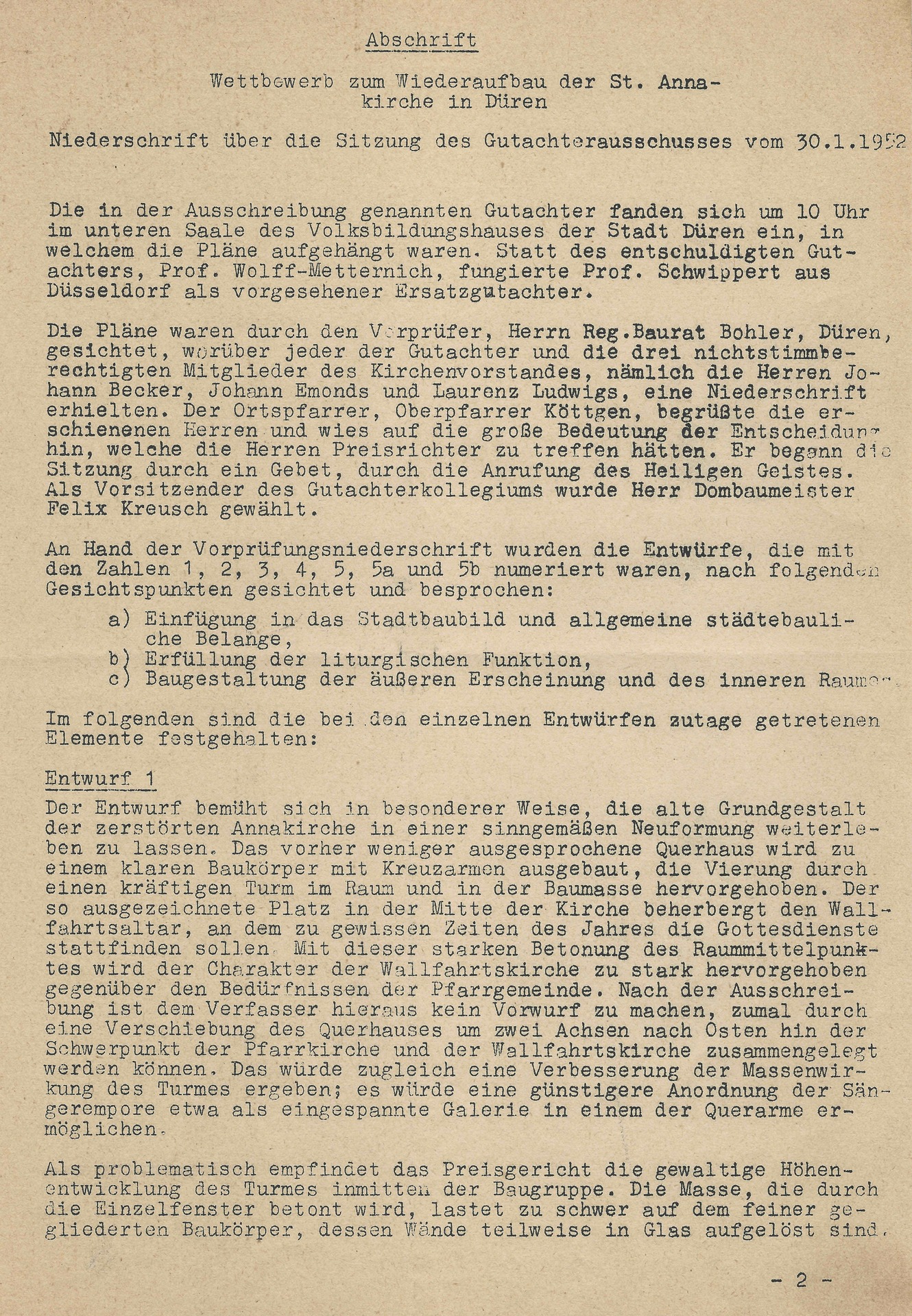

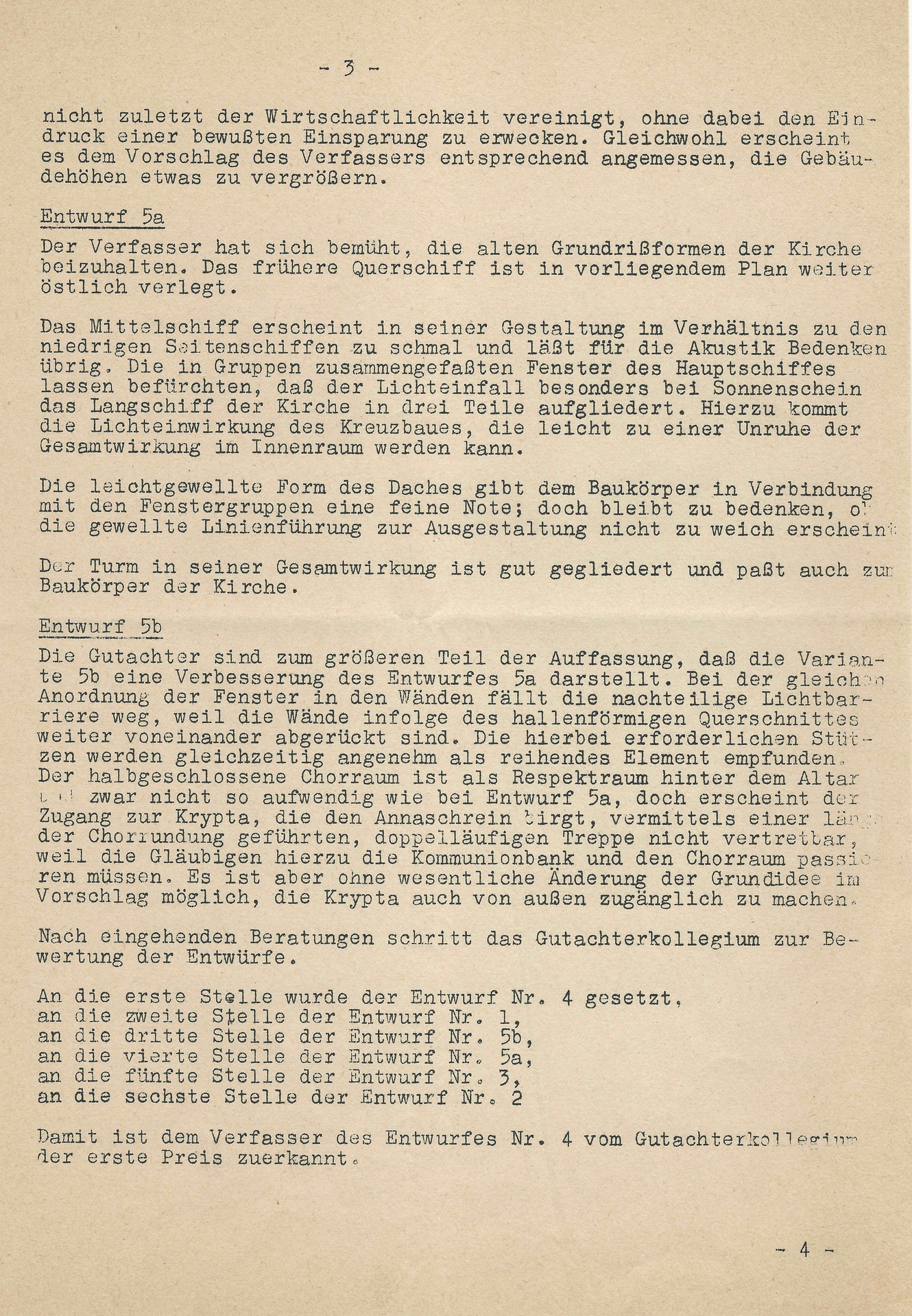

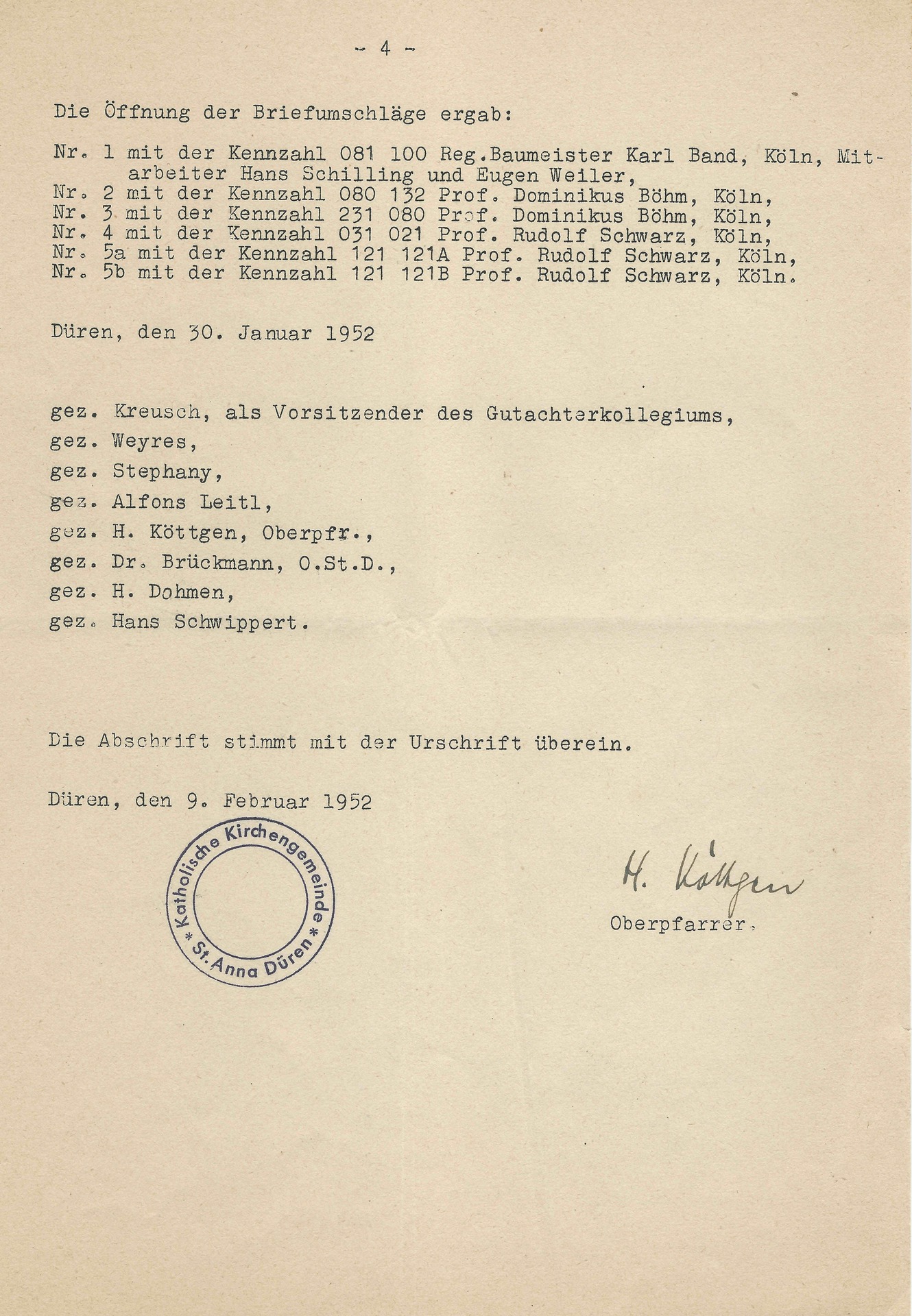

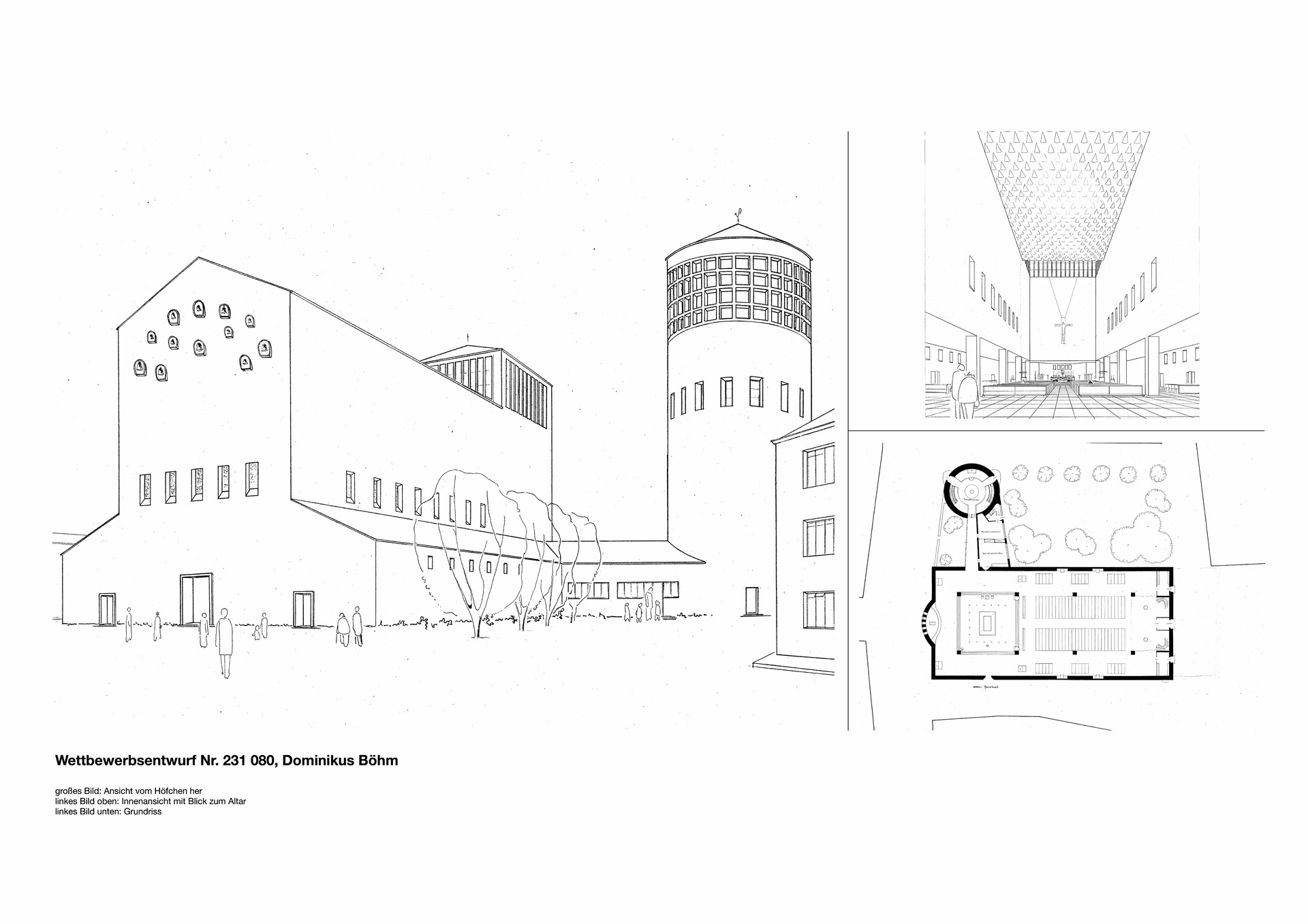

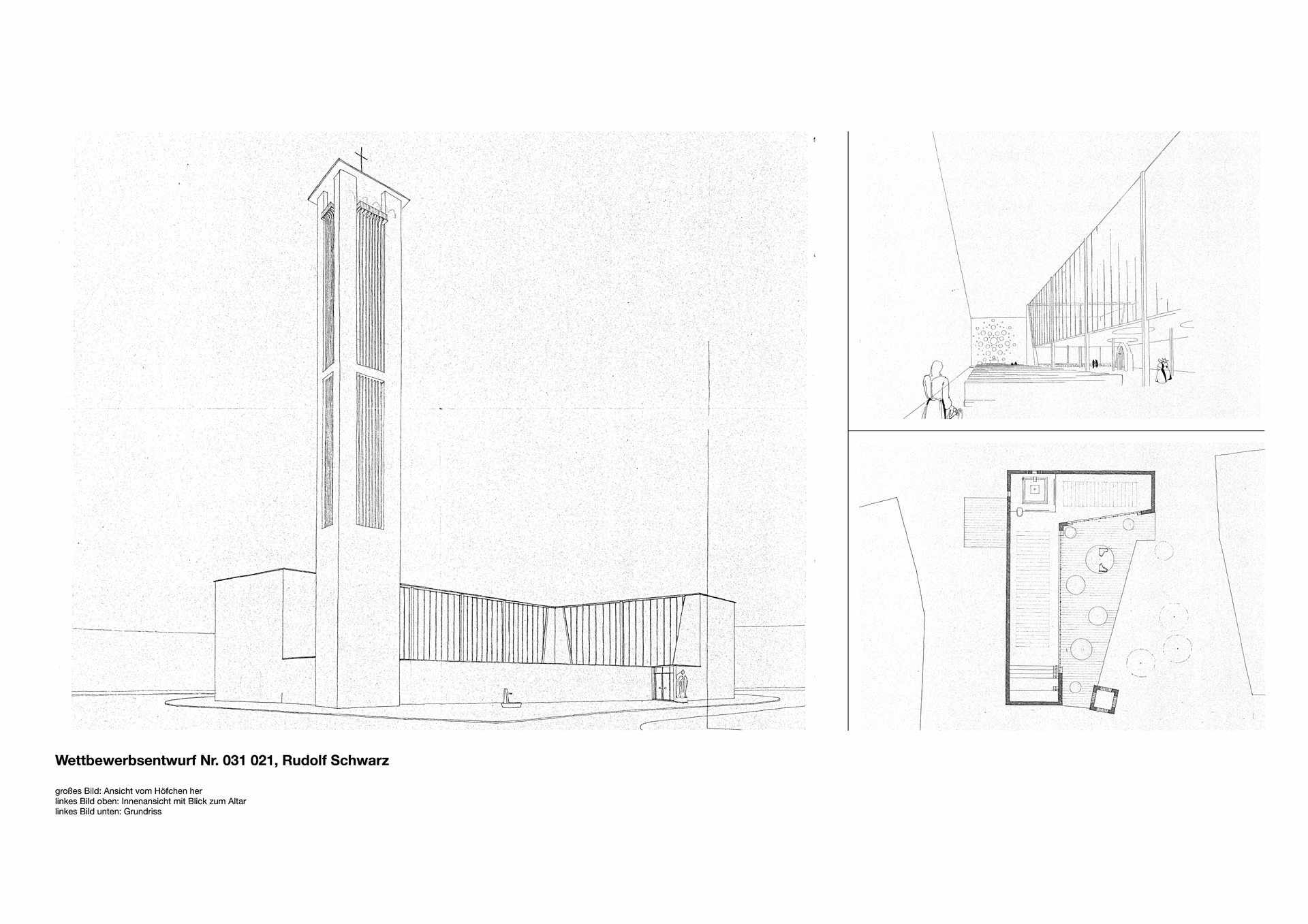

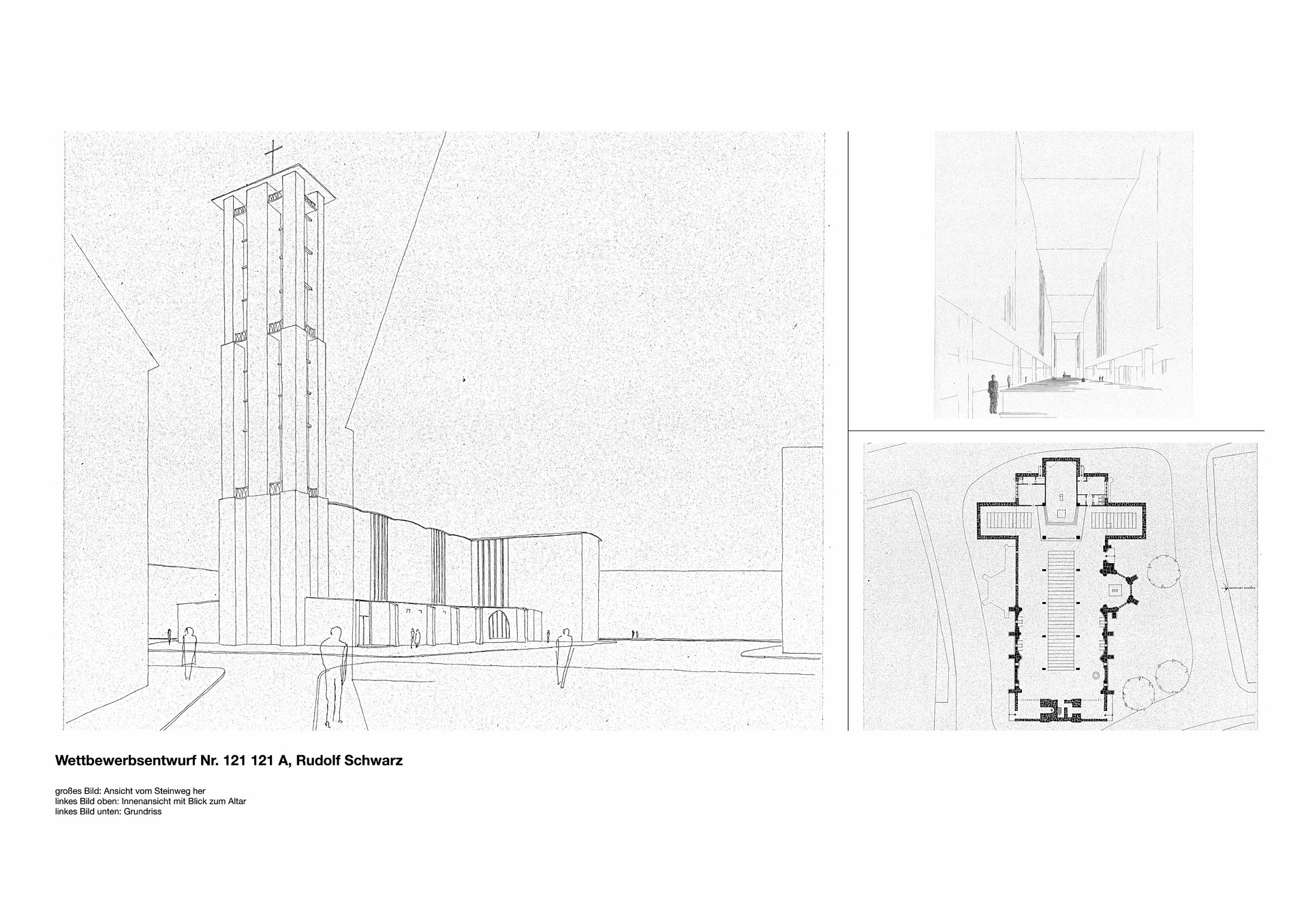

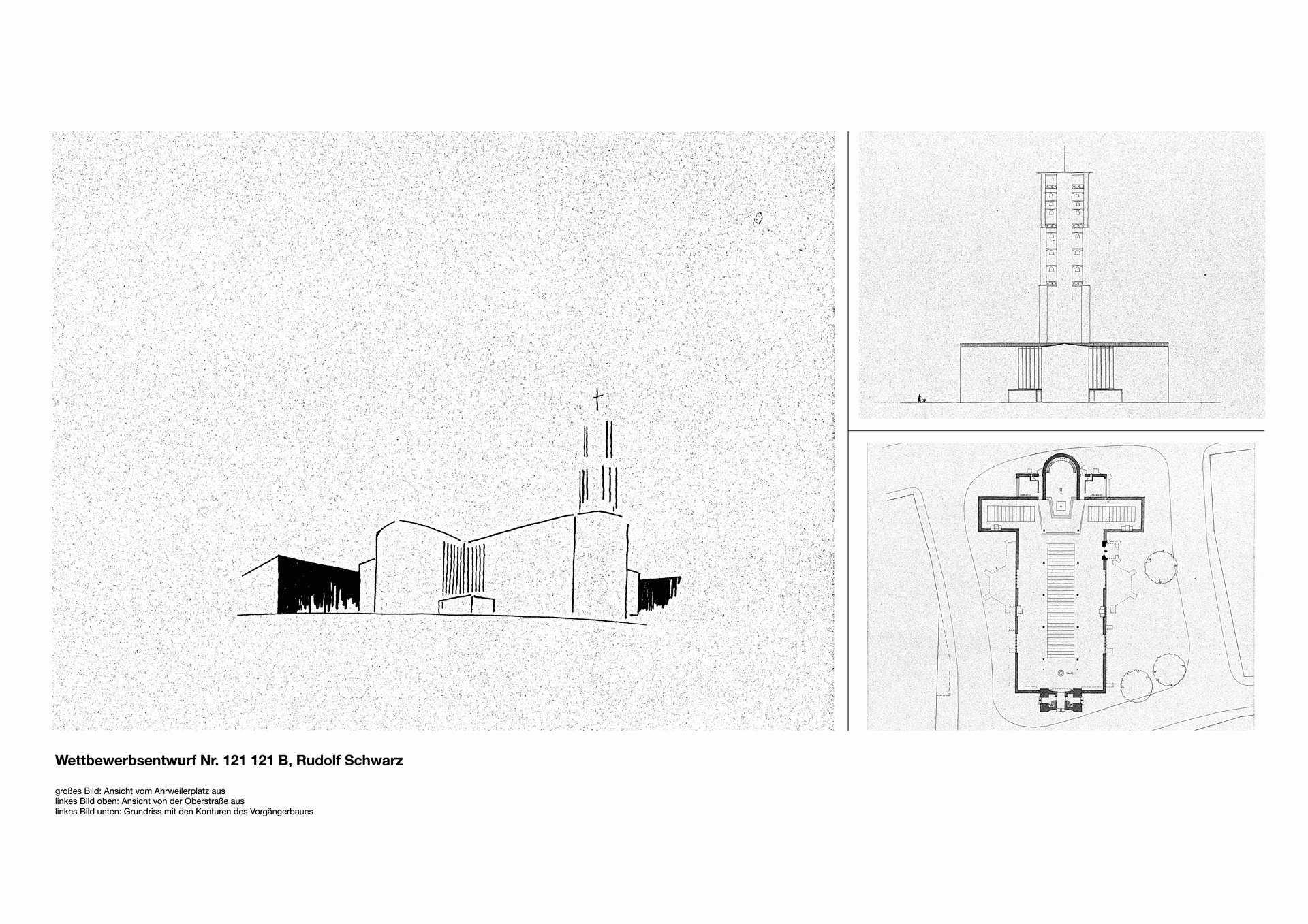

Der Kirchenvorstand von St. Anna entschloss sich für die Beantwortung dieser Frage zur Ausschreibung eines beschränkten Architektenwettbewerbes. Hierfür trat man im Spätsommer 1951 an Regierungsbaumeister Karl Band, Professor Dominikus Böhm und Professor Rudolf Schwarz heran – allesamt Architekten, die heute der Kölner Schule zugeordnet werden – und bat sie um eine entsprechende Teilnahme. Alle drei Architekten zeigten sich interessiert und erarbeiteten in den nächsten Monaten ihre Vorschläge für eine neue Annakirche.

Als Vorgaben legte der Kirchenvorstand unter Punkt IV. Bauprogramm in seiner Wettbewerbsausschreibung vom 20. September 1951 Folgendes fest: rund 650 Sitzplätze und – „[m]it Rücksicht auf den Charakter der Wallfahrt“ – doppelt so viele Stehplätze. Zusätzlich weitere 140 Plätze auf einer Empore, 22 qm Platz für eine Orgel, vier Beichtstühle, eine Priester- und eine Knabensakristei sowie notwendige Nebenräume, wobei die Dimensionen von Sakristeien und Nebenräumen „mit Rücksicht auf den Charakter des Gotteshauses als Hauptkirche der Stadt und als Wallfahrtskirche“ entsprechend ausfallen sollten. Sodann forderte man eindringlich, dass „die Stellung des Annaschreines“ eine „[b]esondere Rücksicht verlangt“, weswegen diese Stellung Teil der Entwurfsarbeit und genau anzugeben sei. Weiter hält die Wettbewerbsausschreibung fest:

Ohne den Architekten zu eng zu binden, sollen möglichst folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

1. In der Gestaltung des Bauwerkes soll sich seine erhabene Bestimmung ausdrücken.

2. Eine markante Erscheinung des Gotteshauses in der Stadtsilhouette ist anzustreben.

3. Es wird Wert darauf gelegt, dass das vorhandene Steinmaterial berücksichtigt wird.

4. Der Kirchenbau soll möglichst so angelegt werden, dass er in mehreren Bauabschnitten errichtet und benutzt werden kann.

5. Es ist erwünscht, das romanische Südportal zu erhalten. Die Möglichkeit, das traditionelle Dürener Glockenspiel anzubringen, soll vorgesehen werden. Die Ostung der Kirche soll möglichst beibehalten werden. Soweit tunlich, sind die alten Fundamente zu benutzen. Überschreitungen des bisherigen Grundrisses sind innerhalb der Fluchtlinien nicht ausgeschlossen. [...]

Die drei Architekten konnten sodann aus Punkt VI. Leistungen der Wettbewerbsunterlagen des Weiteren ersehen, welche Unterlagen für das Preisgericht zu erarbeiten waren:

1. Grundriß, zugleich Lageplan

2. ggf. weitere Grundrisse 1:200

3. drei Schnitte mit Innenansichten 1:200

4. vier Ansichten 1:200. Eine davon kann fehlen, wenn sie im wesentlichen einer anderen Ansicht gleich ist.

5. eine Innenperspektive

6. eine Außenperspektive von dem im Lageplan angegebenen Standpunkt aus.

7. ein Modell

8. Kostenvoranschlag nach cbm umbauten Raumes unter Zugrundelegung des Preises von DM 40,-- für den cbm. Sollte sich nach Ansicht des Verfassers infolge der Konstruktion ein anderer cbm-Preis ergeben, ist dies zu begründen. Die Zeichnungen sollen mit Ausnahme der Innenperspektive nur schwarz-weiß sein.