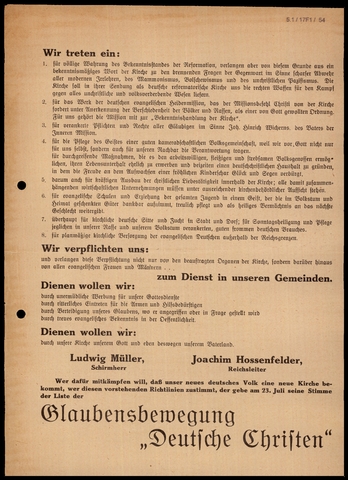

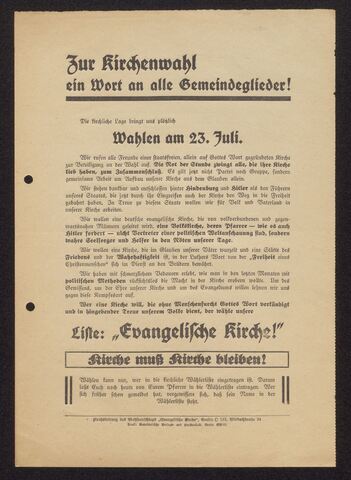

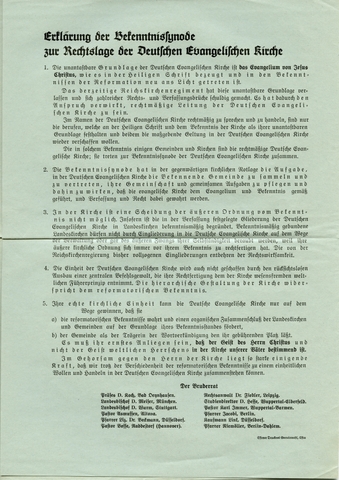

Dem allgemeinen Ruf nach einer einheitlichen Reichskirche folgend hatten die zuvor nur lose miteinander verbundenen evangelischen Landeskirchen damit begonnen, sich zu einer föderalen „Deutschen Evangelischen Kirche“ (DEK) umzubilden. Die am 11. Juli 1933 beschlossene neue Kirchenverfassung mit einem Reichsbischof an der Spitze bedeutete ein Zugeständnis an die nach einer zentral regierten Reichskirche strebenden DC und fußte auf der Hoffnung, die Unabhängigkeit der Kirche im neuen Staat so leichter wahren zu können. Bei den kurz darauf angeordneten Kirchenwahlen konnten die DC, angeführt durch den von Hitler eingesetzten „Vertrauensmann und Bevollmächtigten für die Fragen der evangelischen Kirche“, den ehemaligen Wehrkreispfarrer Ludwig Müller, jedoch einen Erdrutschsieg feiern. Mit der anschließenden Übernahme der Kirchenleitungen in nahezu allen Landeskirchen und der Ernennung Müllers zum Reichsbischof schien die Errichtung einer deutsch-christlich beherrschten und nach dem Führerprinzip organisierten Reichskirche vollendet.

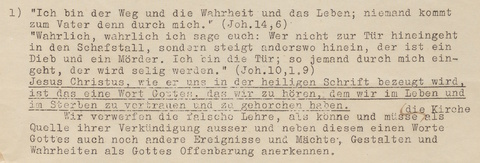

Abbildung: Hitler begrüßt Reichsbischof Ludwig Müller (rechts) und Abt Albanus Schachleitner auf der Ehrentribüne beim "Reichsparteitag der Einheit und Stärke" (4.-10. September 1934) | Zeitungsfoto: Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen LkA EKvW 25F Nr. 515-4