Ein erstaunliches Verhältnis?

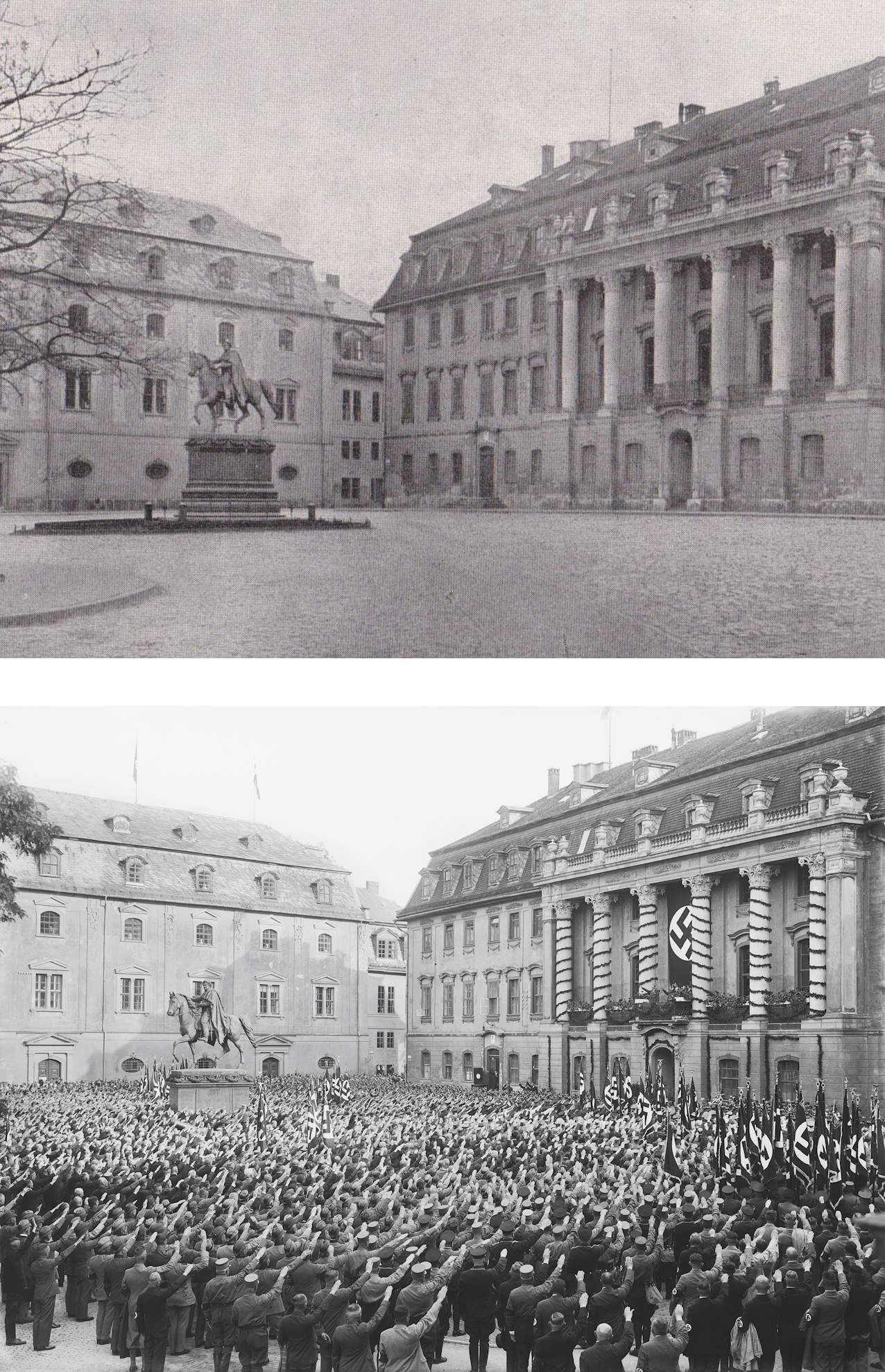

Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten

Handschriftliche Widmungen als Spuren der Geschichte

Was erzählen Widmungen in Büchern über die Menschen, die sie hineingeschrieben haben? Was erfahren wir über diejenigen, für die sie gedacht waren?

Wer eine Widmung in ein Buch schreibt, handelt absichtsvoll und zweckbestimmt. Autorinnen und Autoren, die ihren gedruckten Texten handschriftliche Zeilen voranstellen, erhoffen sich Aufmerksamkeit für ihre Werke. Bücher, die nicht selbst verfasst wurden, werden zu den verschiedensten Anlässen mit Widmungen versehen und verschenkt. Die Grußworte verweisen sowohl auf die sozialen Beziehungen zwischen Schenkenden und Beschenkten als auch auf die Zeit, in der sie leben.

Kommen Sie mit auf eine Spurensuche in Büchern, die handschriftliche Widmungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts enthalten. Die Widmungsgeber und die Widmungsempfänger gehörten den unterschiedlichsten politischen Lagern an – sie waren Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten. In unserer Ausstellung fragen wir nach den personellen und historischen Kontexten der inhaltlich zunächst oft unspektakulär wirkenden Eintragungen. Und wir folgen den Wegen, auf denen die ausgewählten Widmungsexemplare in unsere Bibliothek gelangten. Schauen Sie mit uns in die Bücher und zugleich in eine Zeit voller sozialer, kultureller und politischer Auf-, Um- und Abbrüche!

01

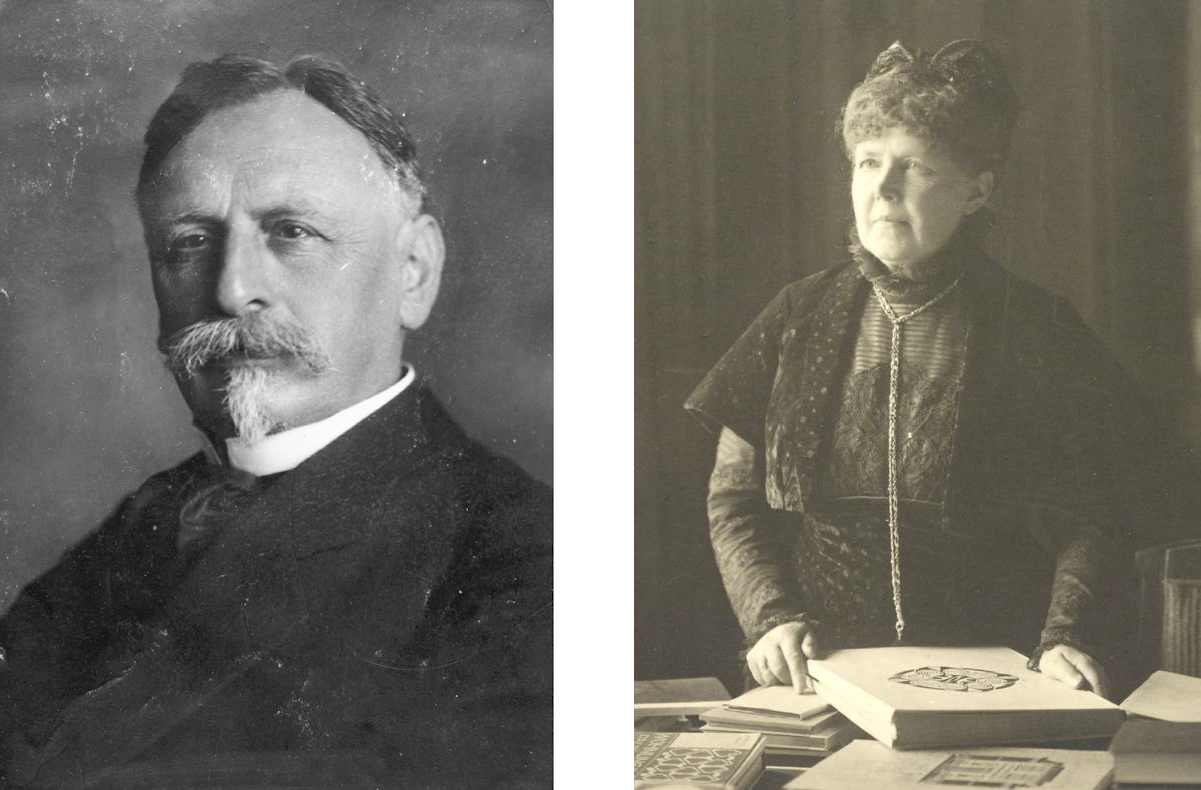

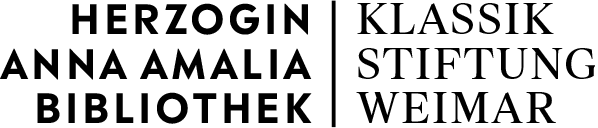

»Frau Elisabeth Förster-Nietzsche

in herzlicher Verehrung

E.R.«

Eduard Rosenthal: Der Wandel der Staatsaufgaben in der letzten Geschichtsperiode. Jena: Gustav Fischer, 1913.

Einband mit der Widmung von Eduard Rosenthal

02

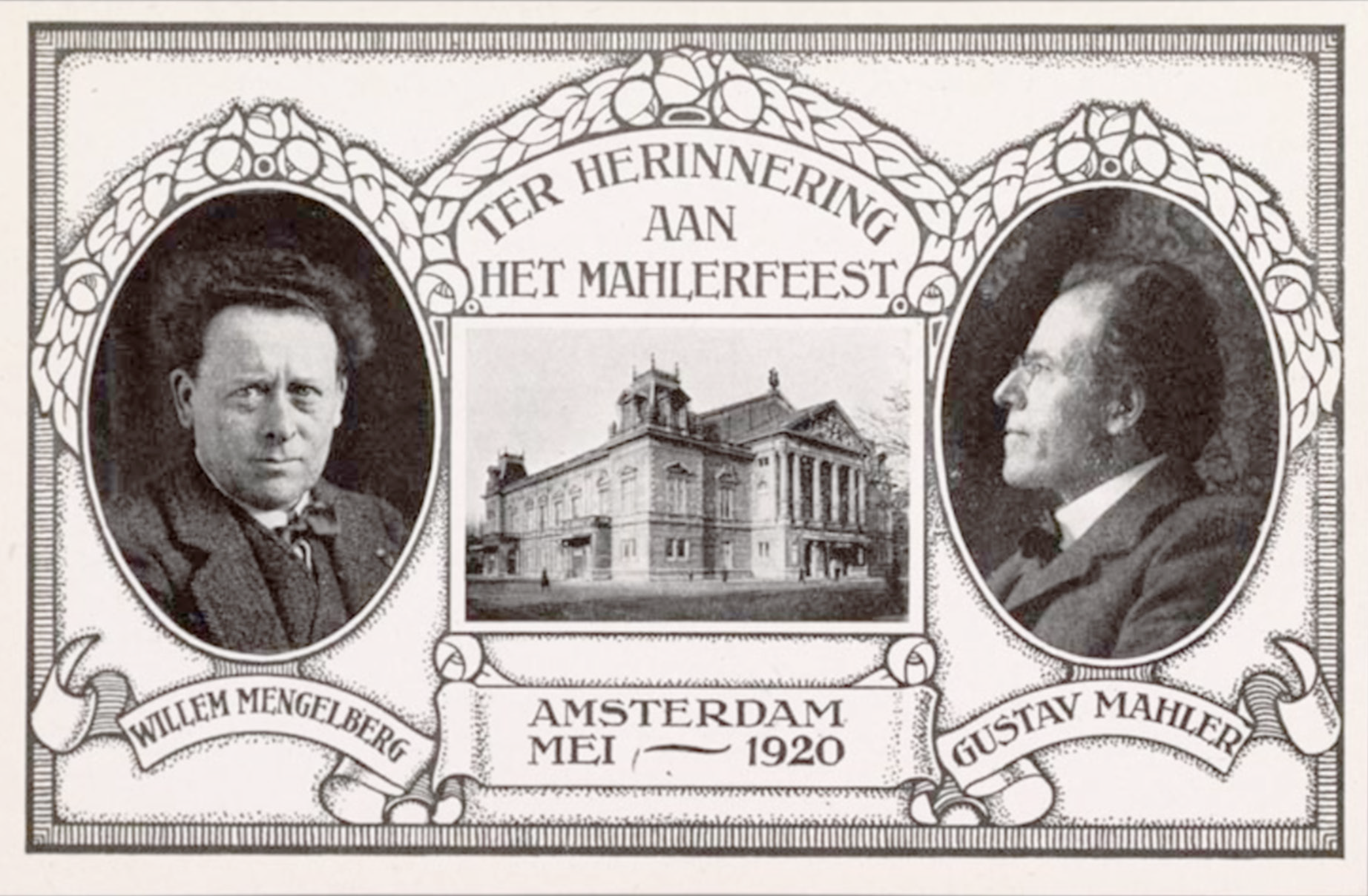

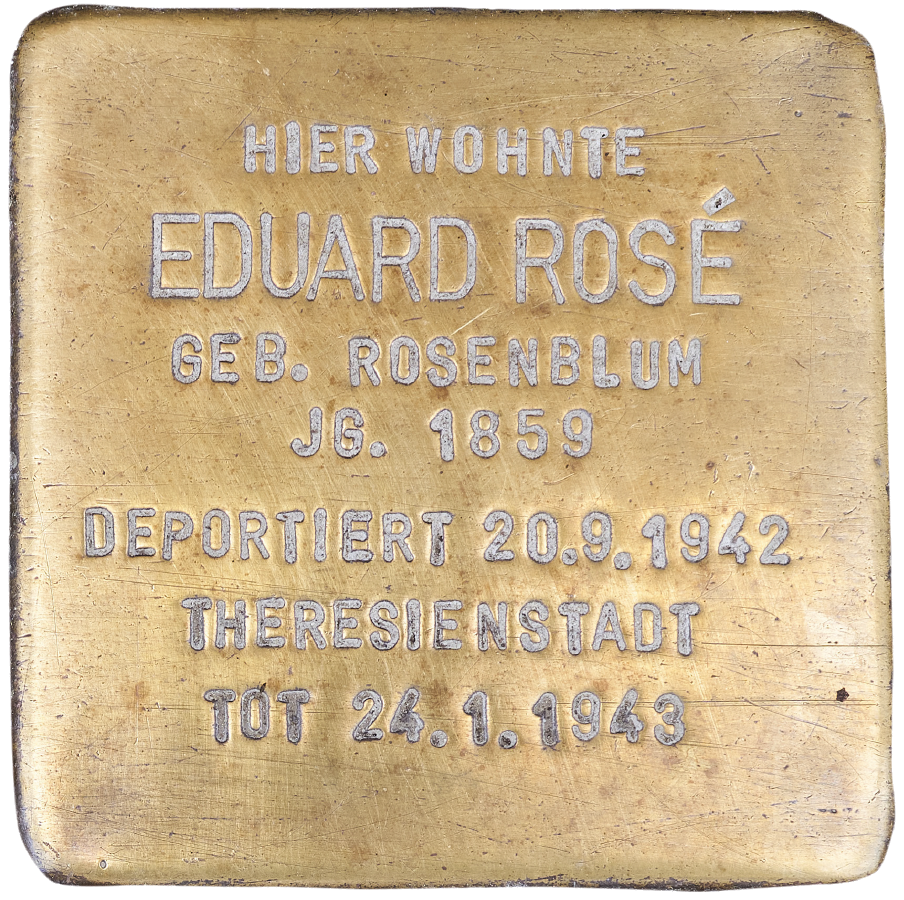

Geraubte Erinnerung

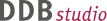

»An Frau Emma Rosé. Zur Erinnerung

an das erste Mahlerfest im Mai 1920

in Amsterdam und an ihren ergebenen

Willem Mengelberg«

Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895 – 1920.

's Gravenhage: Nijhoff, 1920.

Titelblatt mit der Widmung von Willem Mengelberg

03

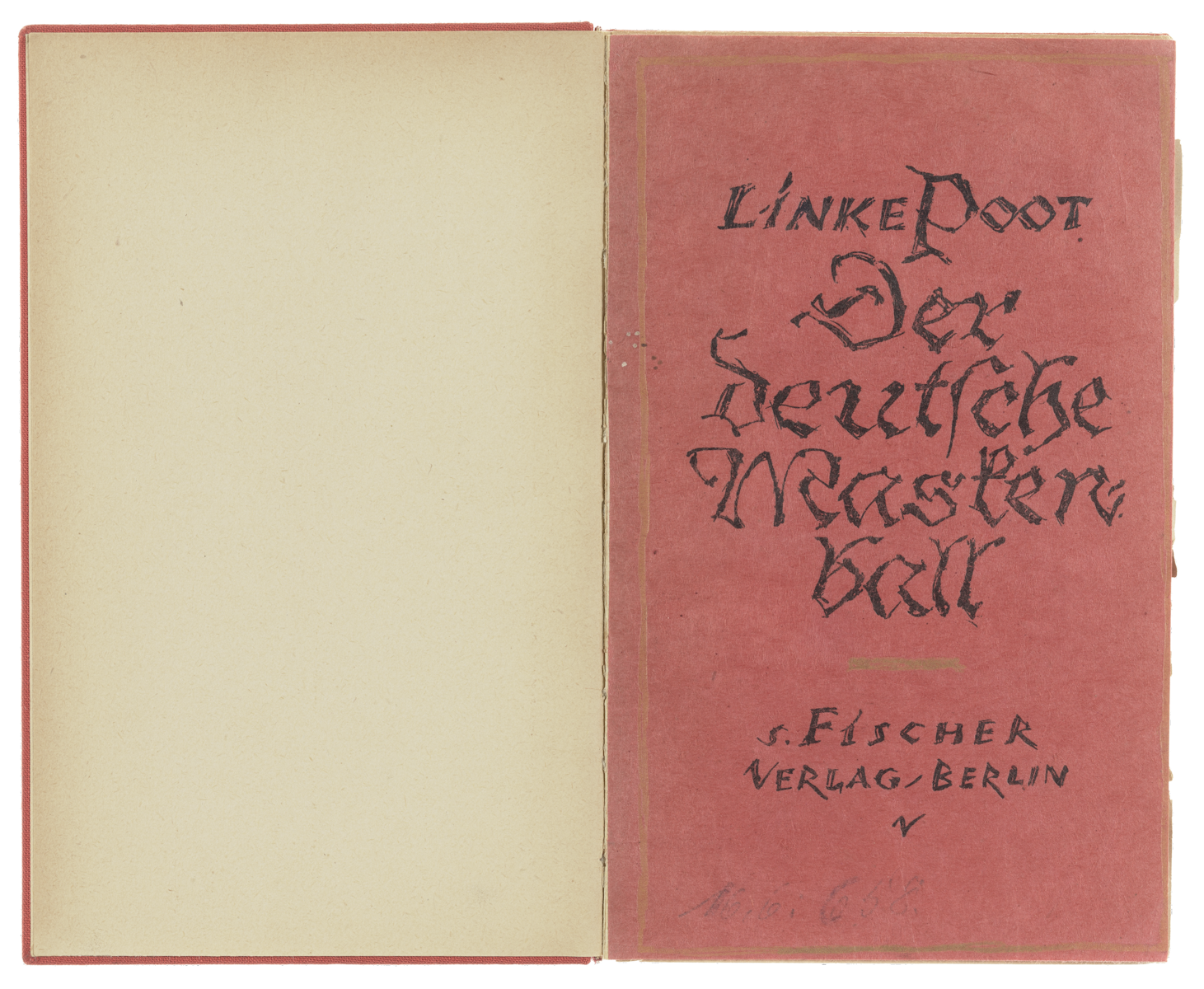

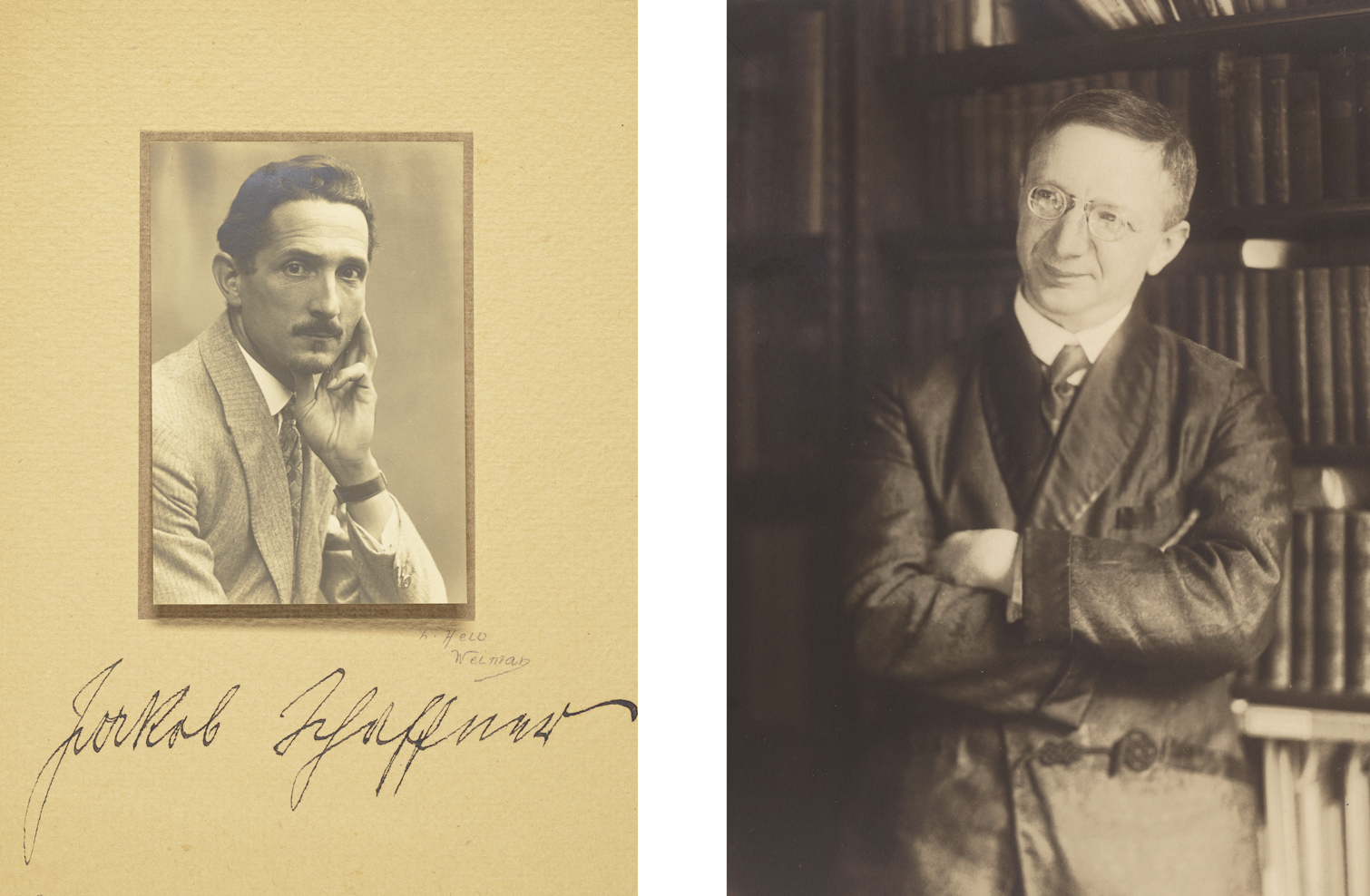

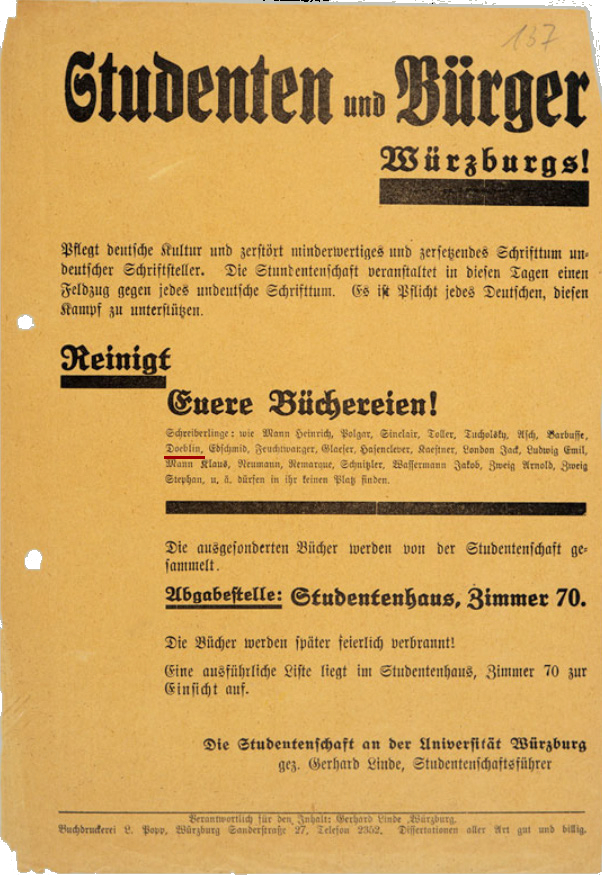

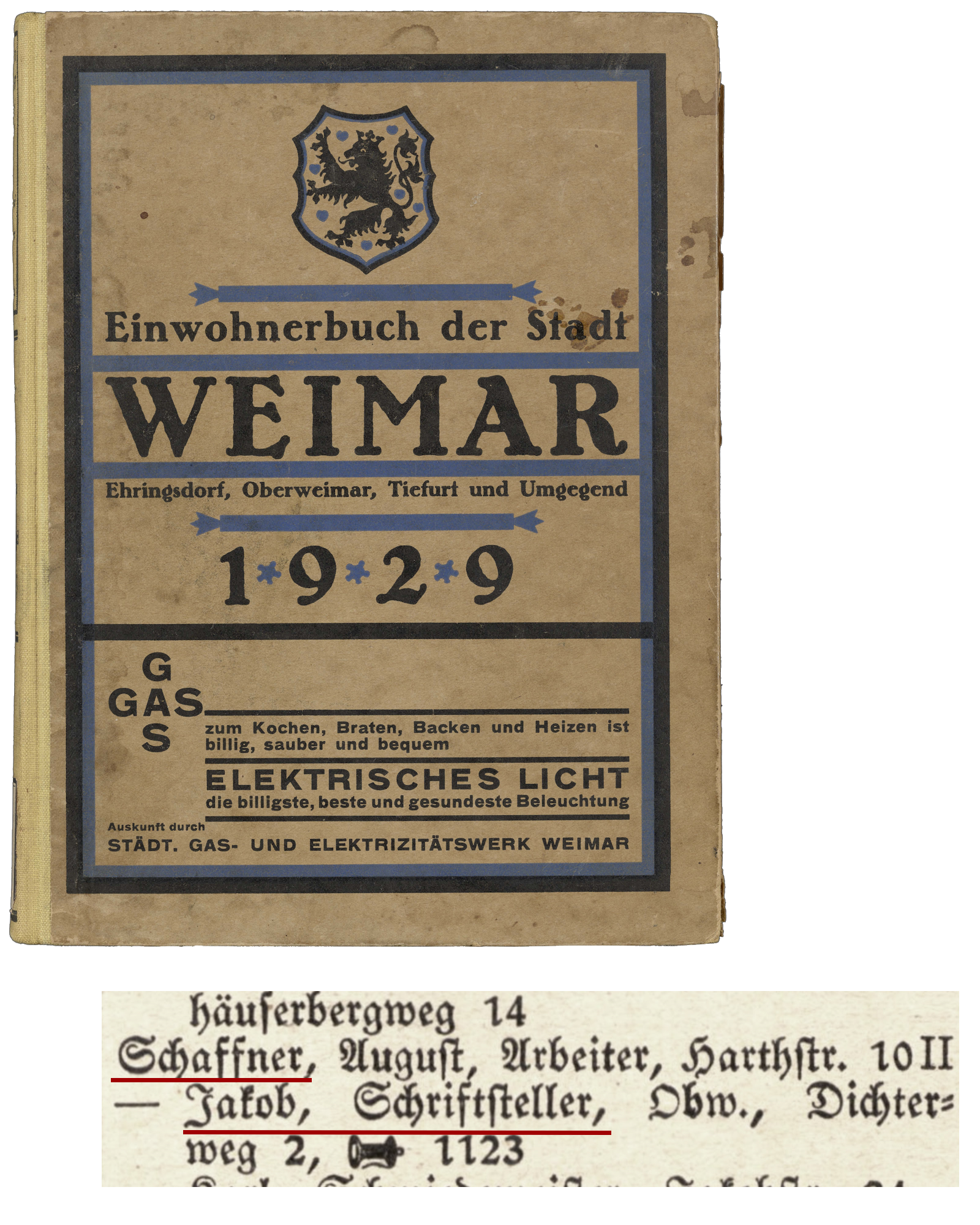

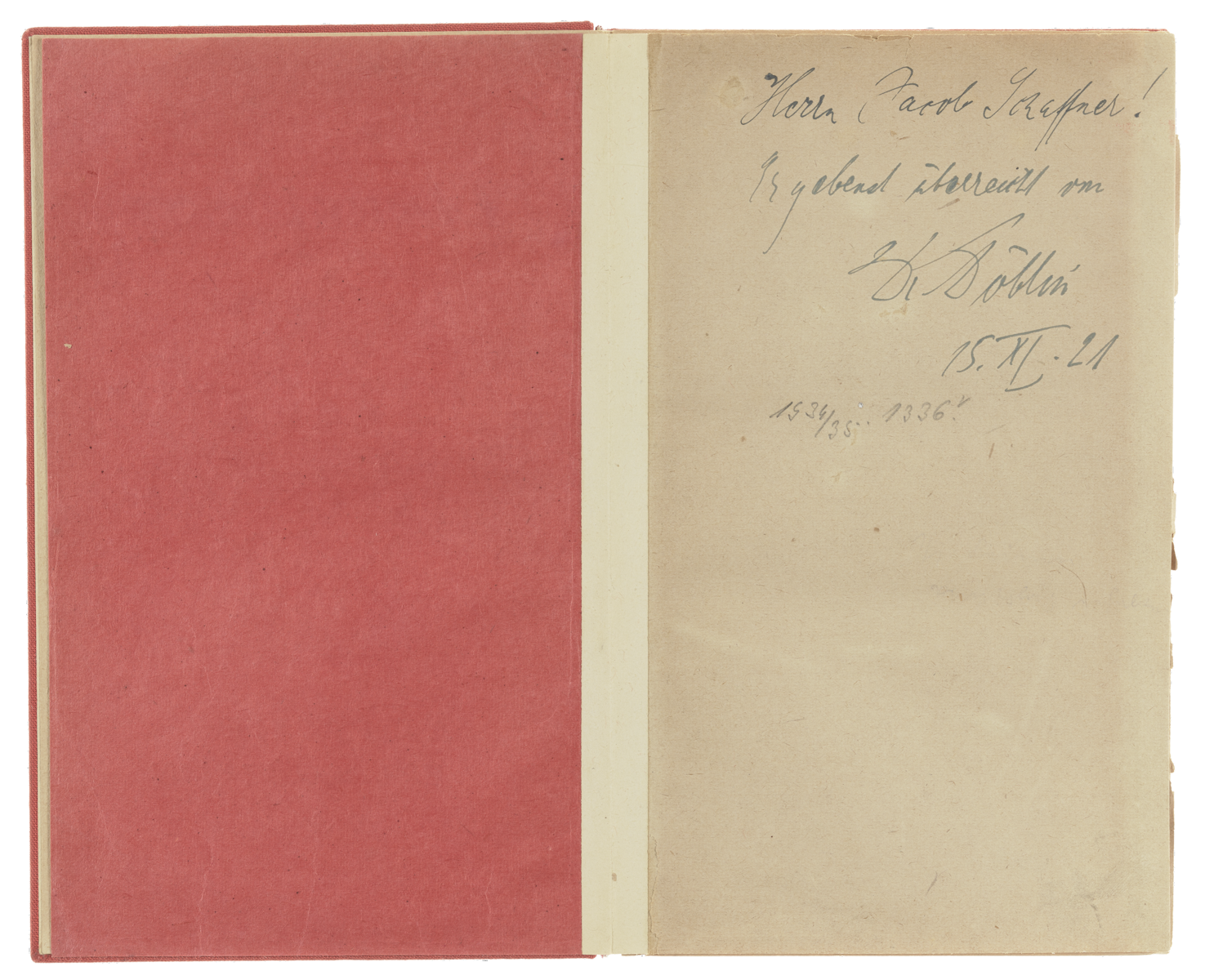

»Ergebenst überreicht« und ausgesondert

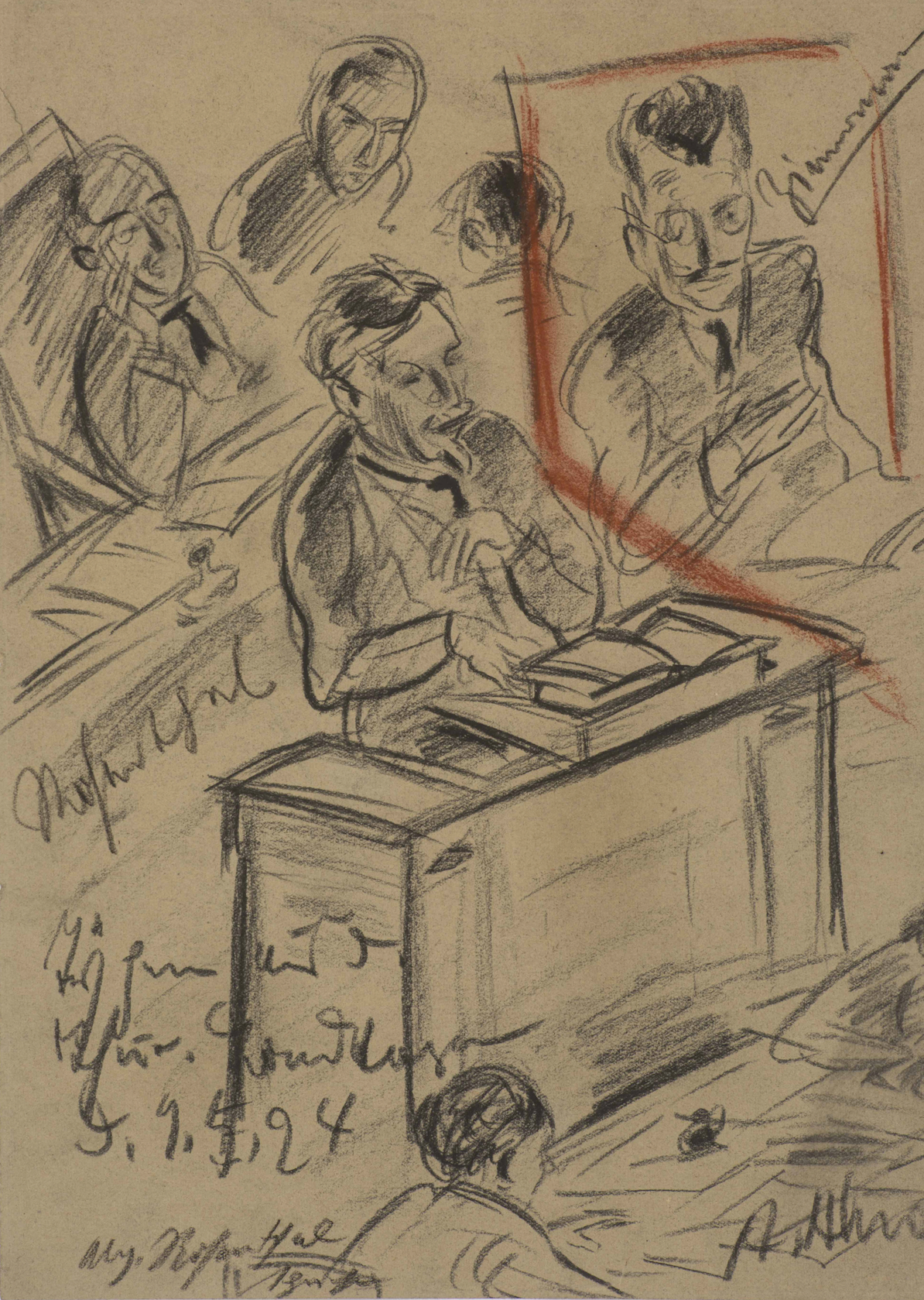

»Herrn Jakob Schaffner!

Ergebenst überreicht von

A. Döblin

15.XI.21«

Linke Poot [Alfred Döblin]: Der deutsche Maskenball. Berlin: S. Fischer 1921.

Vorsatzblatt mit der Widmung von Alfred Döblin

04

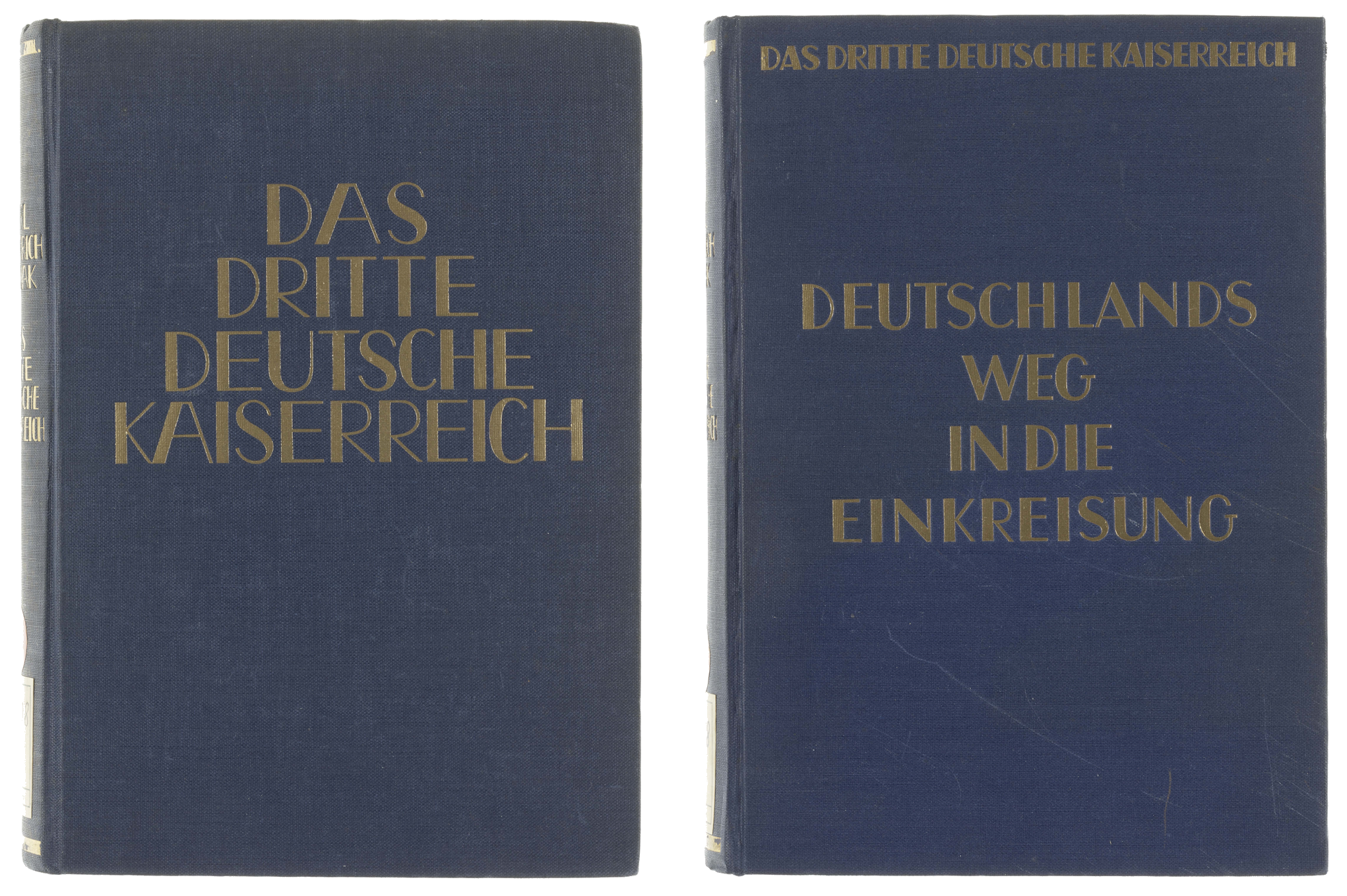

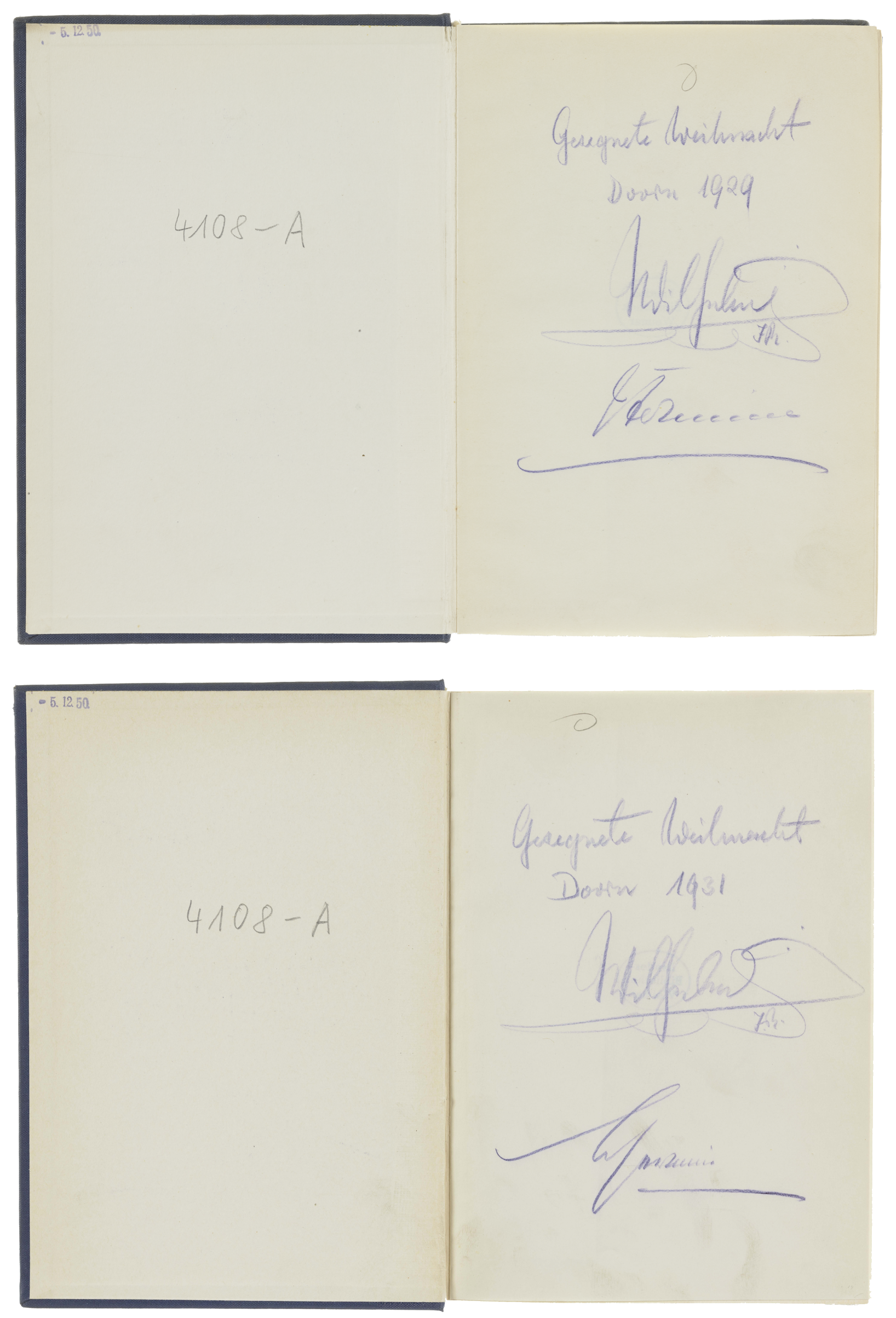

Kaiserliche Geschenke

»Gesegnete Weihnacht

Doorn 1929

Wilhelm

I.R.

Hermine«

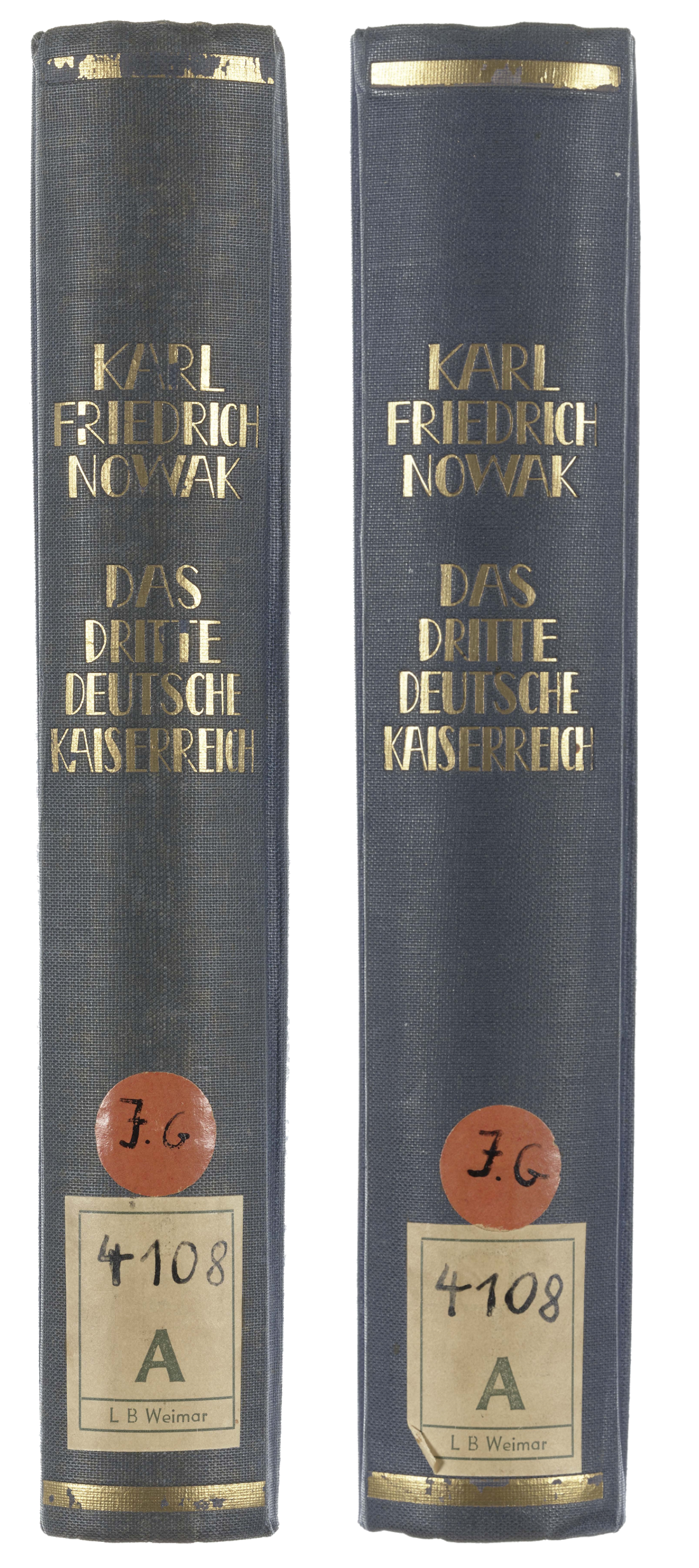

Karl Friedrich Nowak: Das Dritte Deutsche Kaiserreich. Erster Band: Die übersprungene Generation. Berlin: Verlag für Kulturpolitik, 1929.

Karl Friedrich Nowak: Das Dritte Deutsche Kaiserreich. Zweiter Band: Deutschlands Weg in die Einkreisung. Berlin: Verlag für Kulturpolitik, 1931.

Widmungen von Wilhelm II. und seiner zweiten Ehefrau Hermine

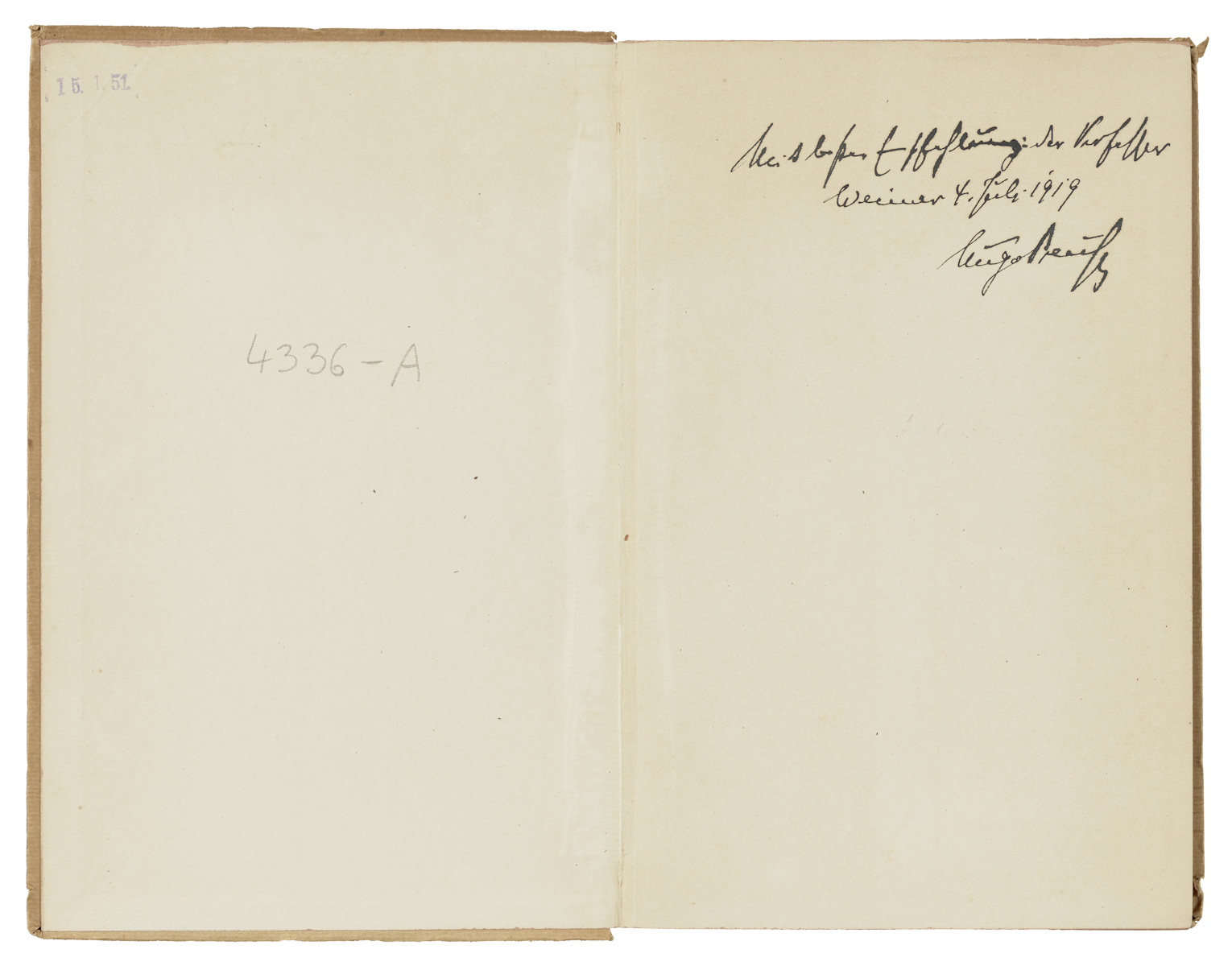

05

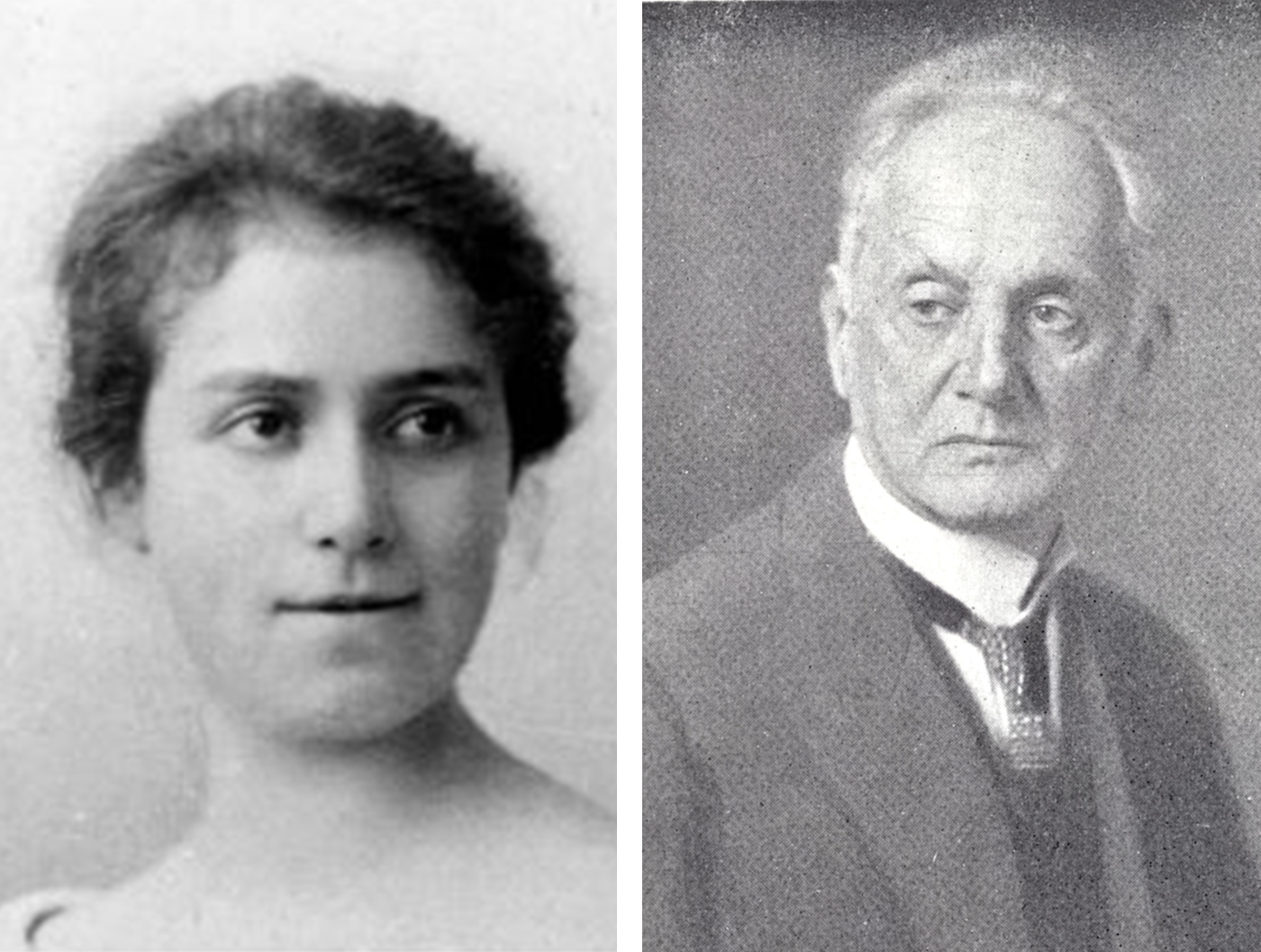

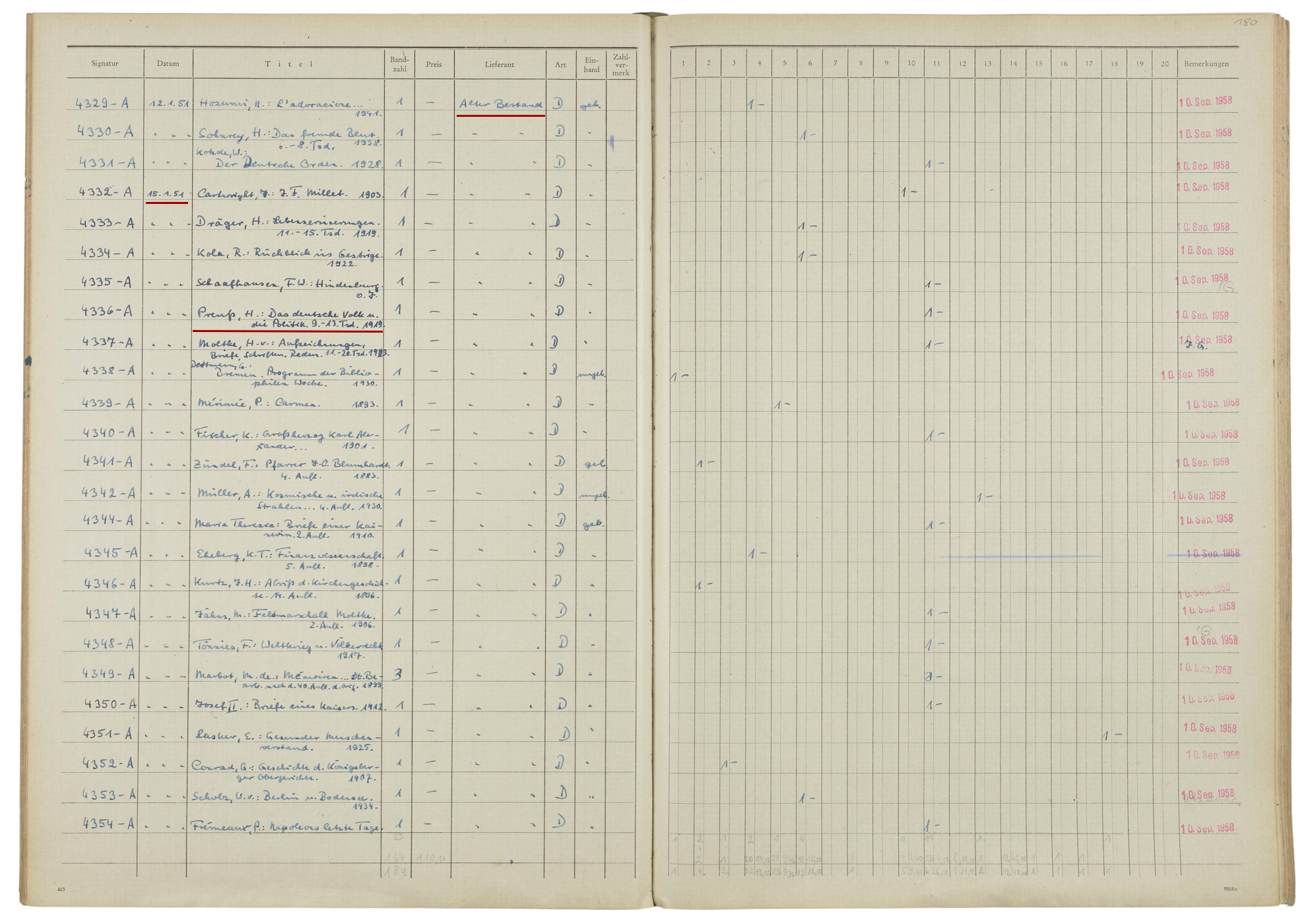

»Alter Bestand«

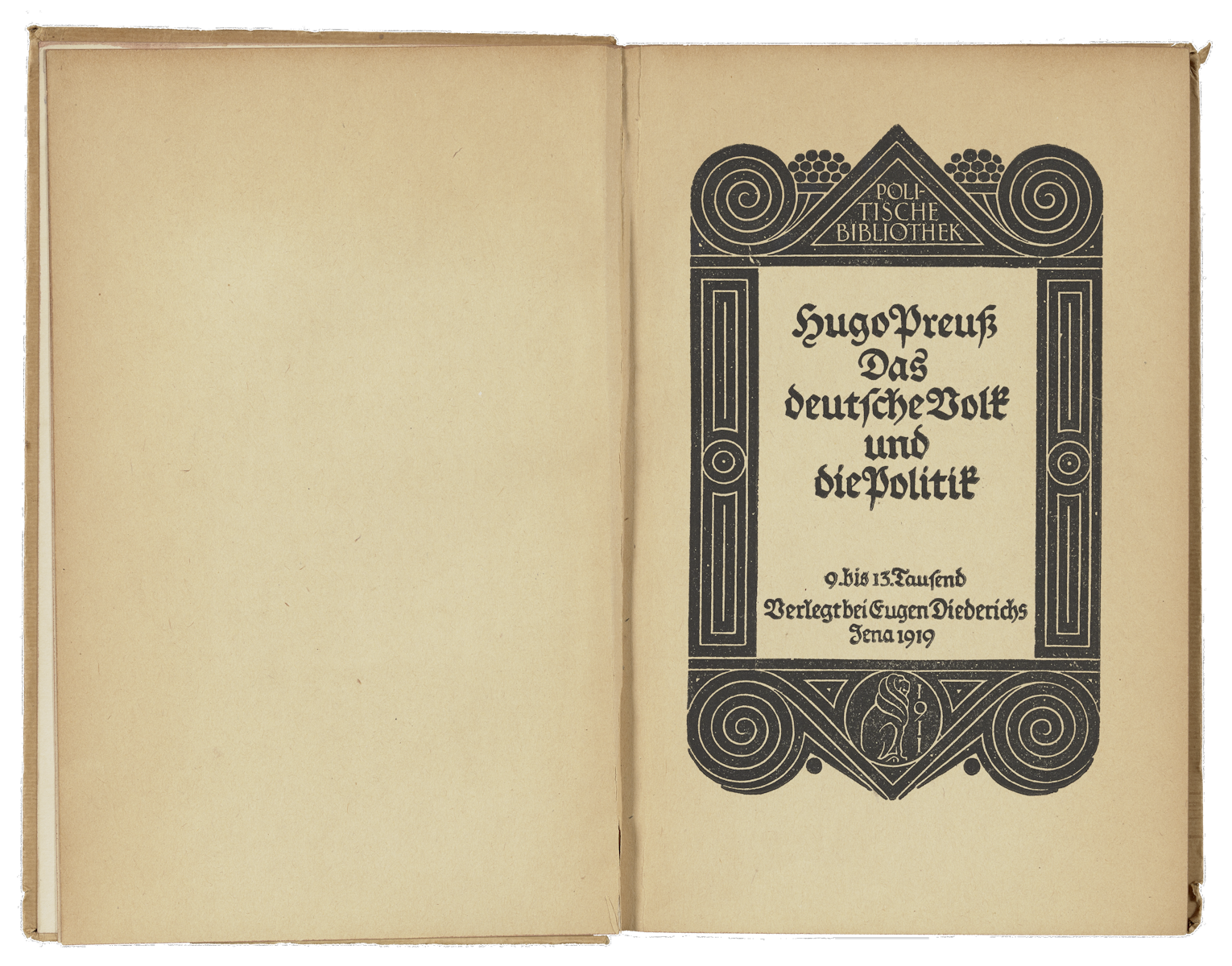

»Mit bester Empfehlung, der Verfasser

Weimar 4. Juli 1919

Hugo Preuß«

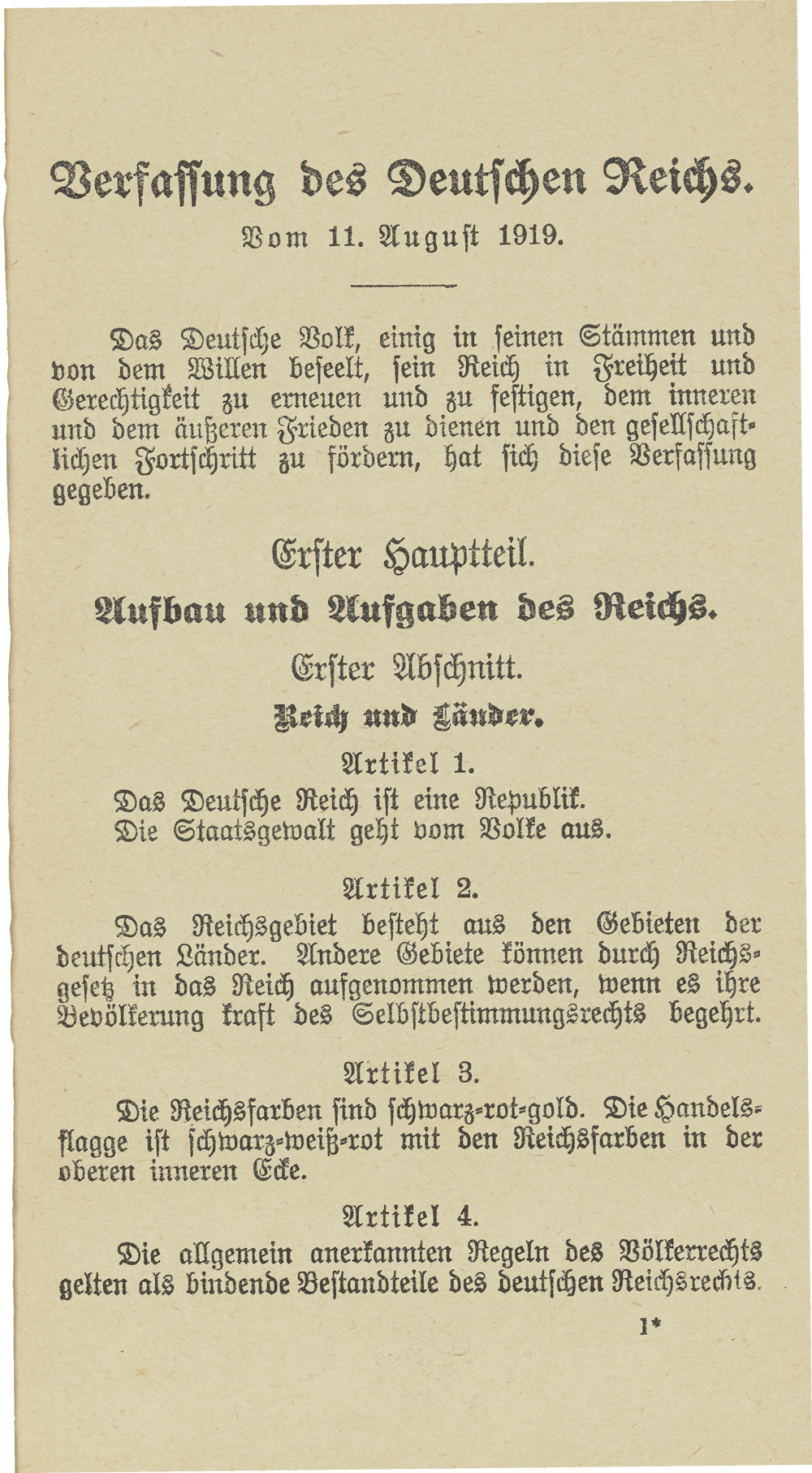

Hugo Preuß: Das deutsche Volk und die Politik. 9. bis 13. Tausend. Jena: Diederichs, 1919.

Vorsatzblatt mit der Widmung von Hugo Preuss

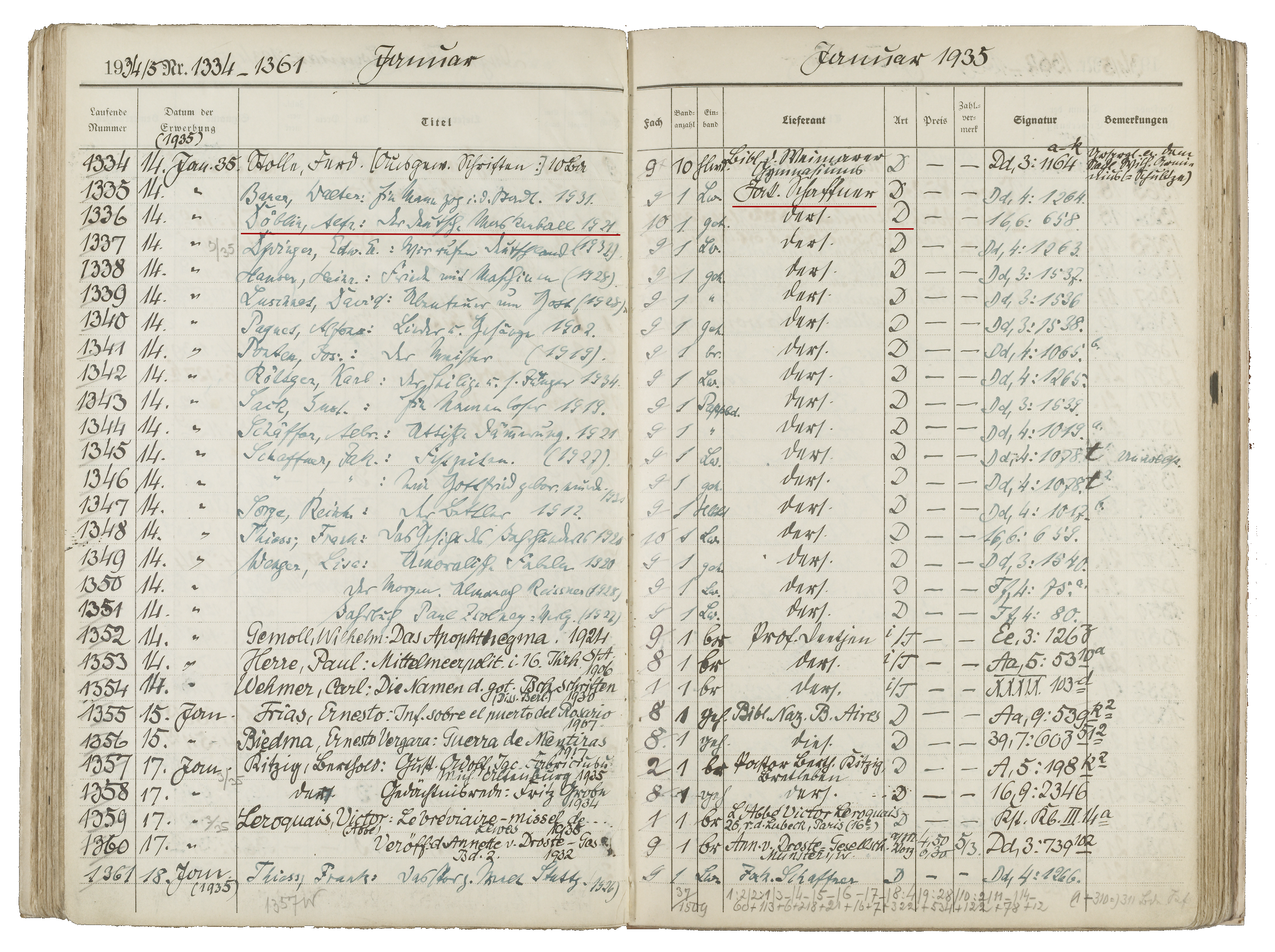

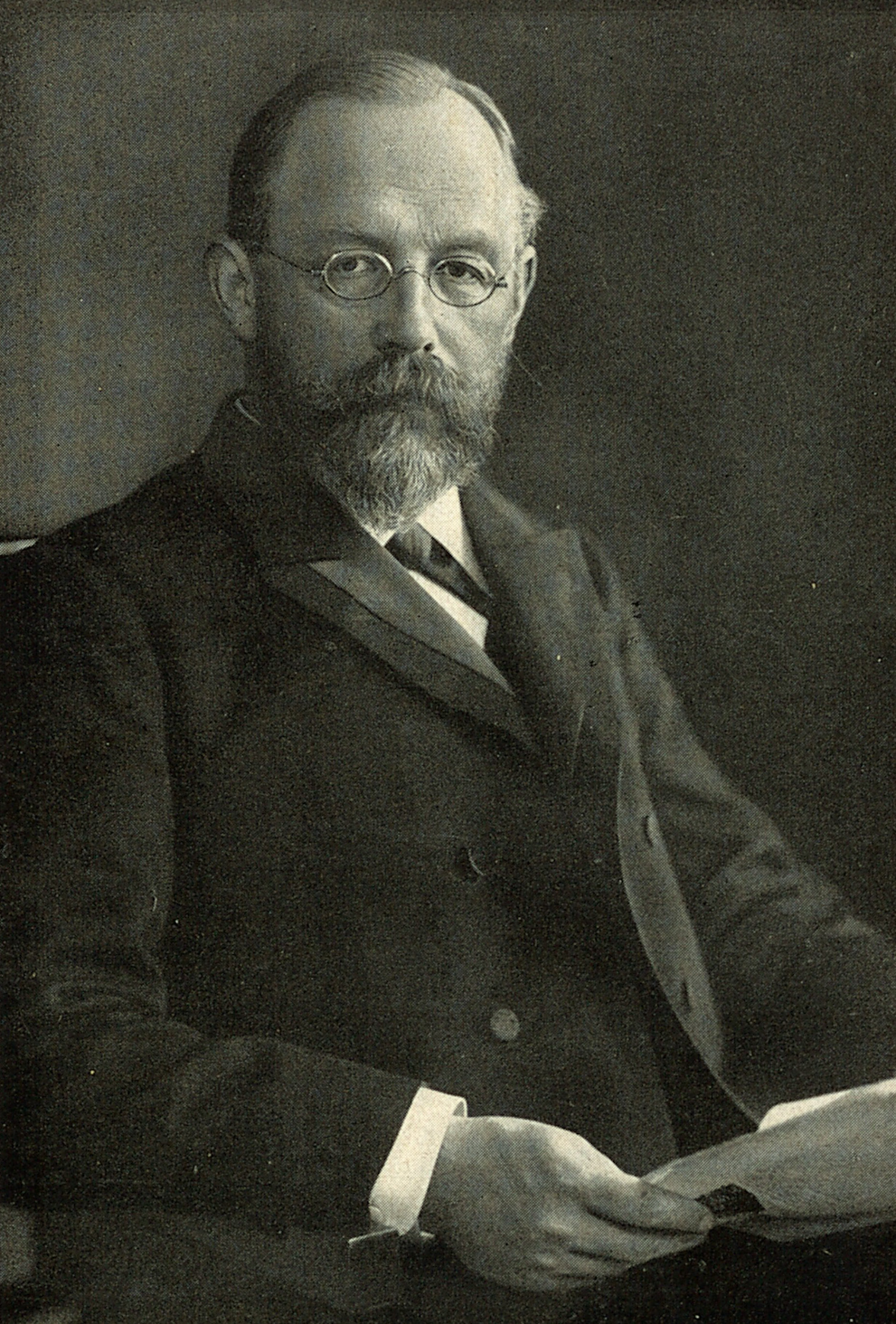

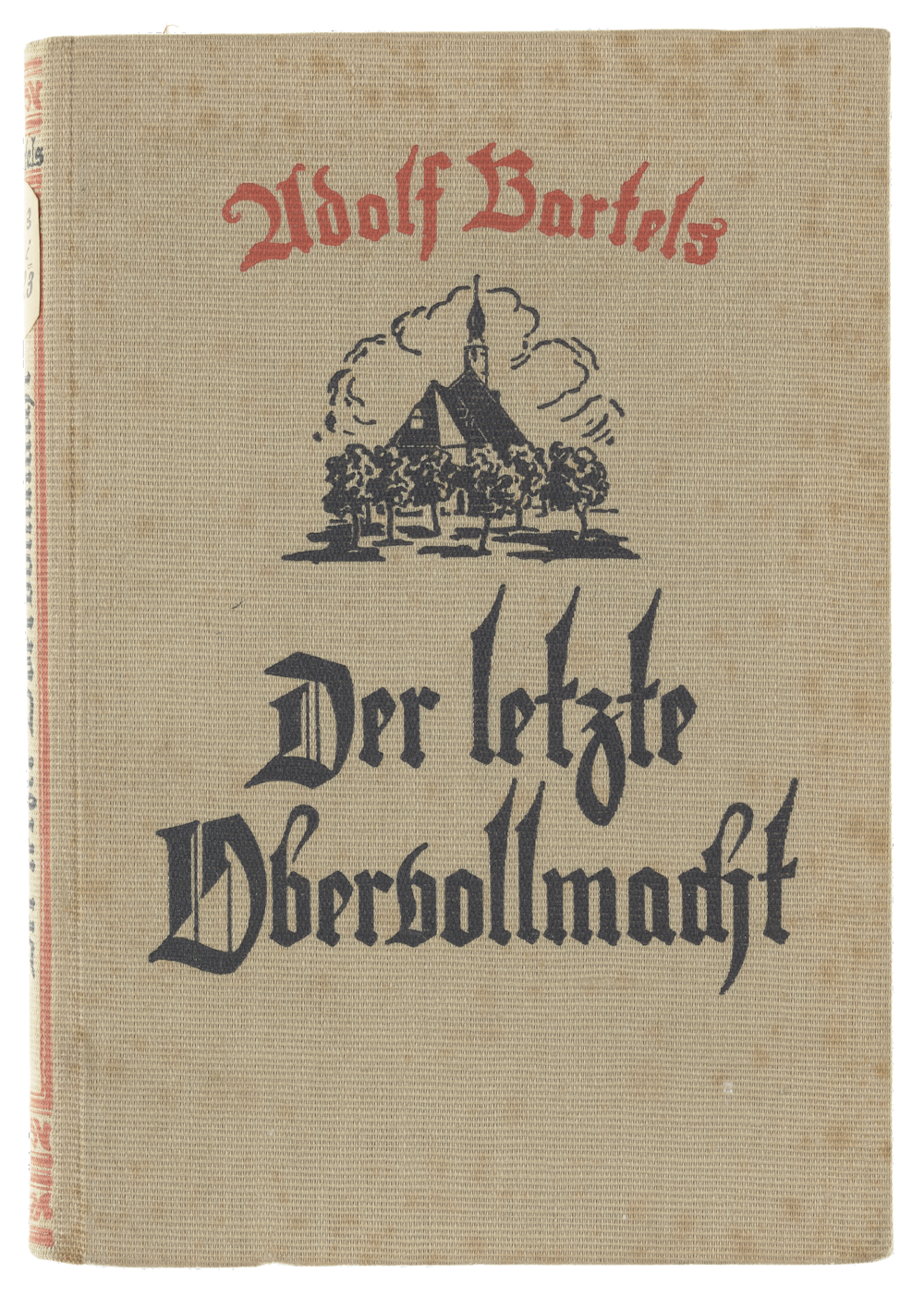

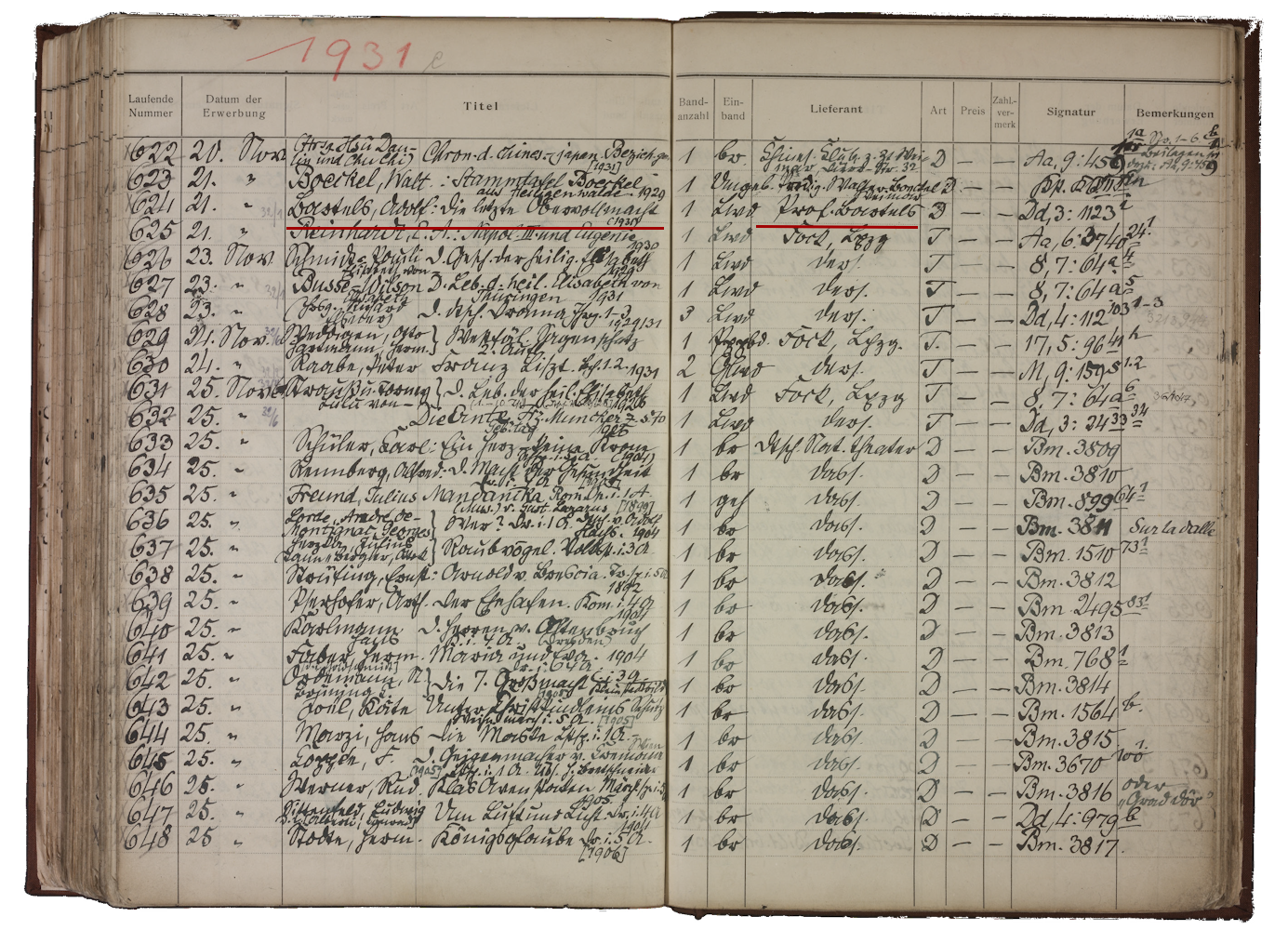

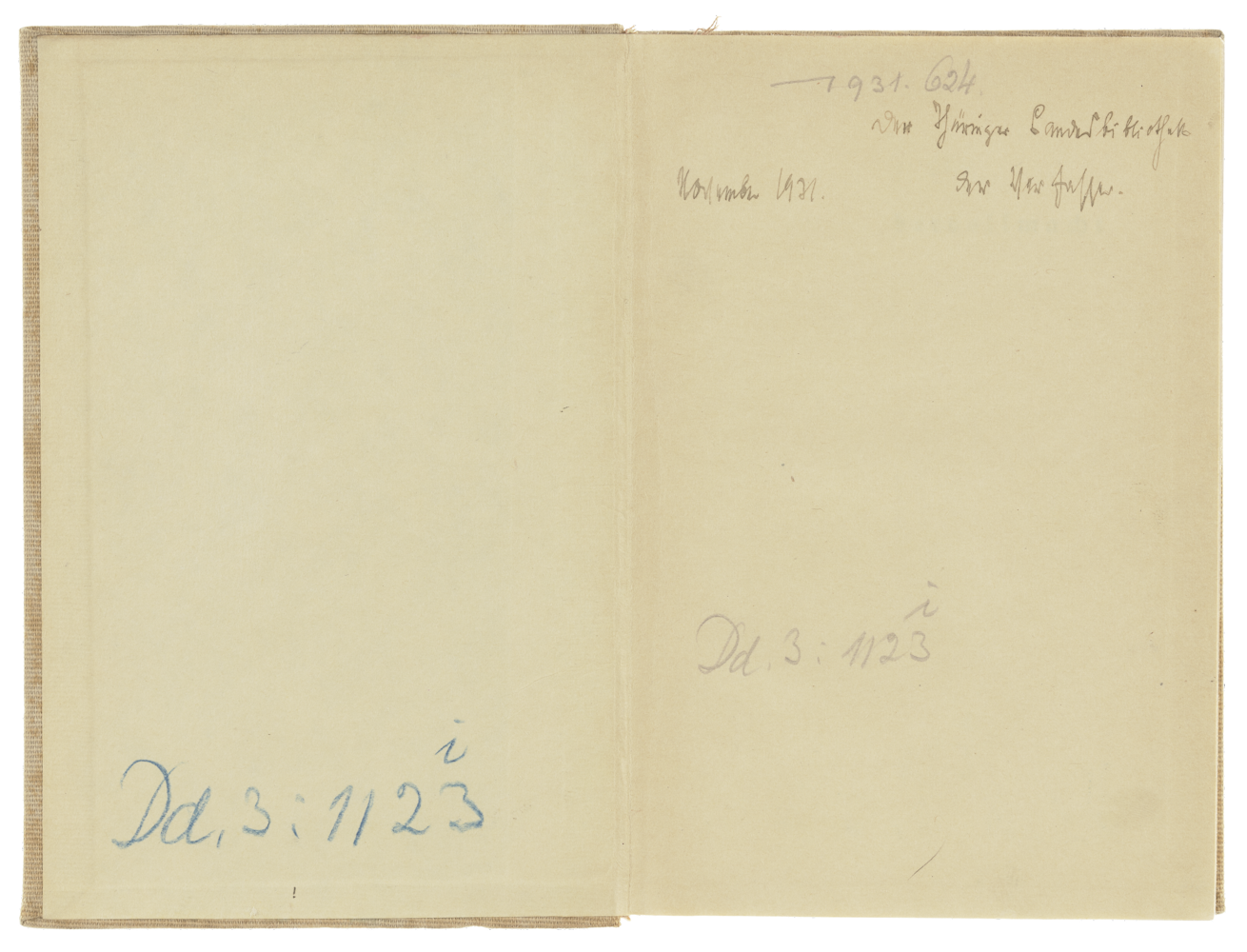

06

Geschenkte Propaganda

»Der Thüringer Landesbibliothek

November 1931. Der Verfasser.«

Adolf Bartels: Der letzte Obervollmacht. Ein Roman aus der Bismarckzeit. Weimar: Borkmann, 1931.

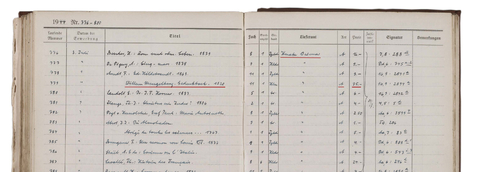

Vorsatzblatt mit der Widmung von Adolf Bartels. Darüber ist die Nummer »1931.624« eingetragen, unter der die Schenkung im Zugangsbuch der Thüringischen Landesbibliothek verzeichnet wurde. »Dd 3 : 1123 [i]« ist die Bibliothekssignatur.

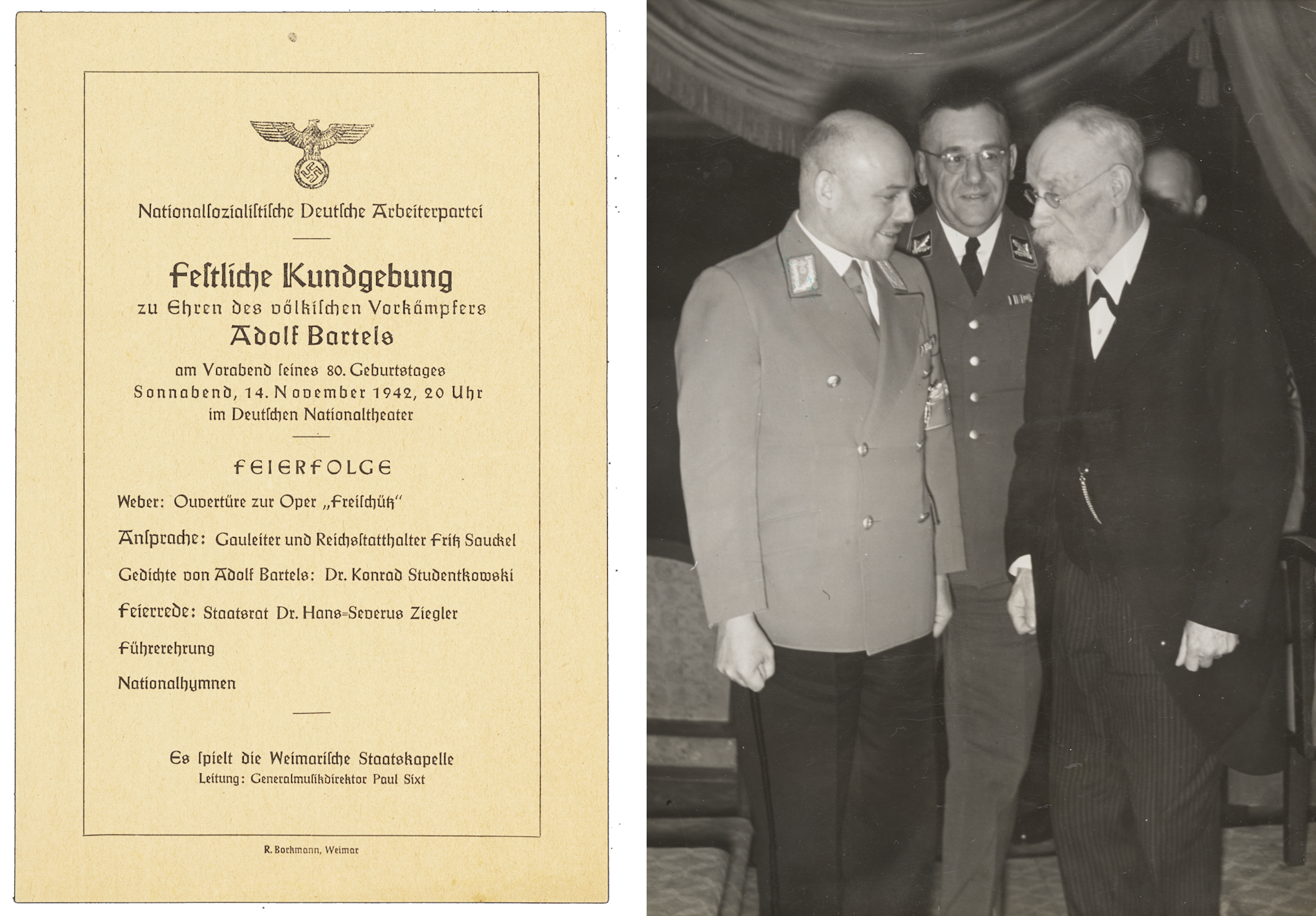

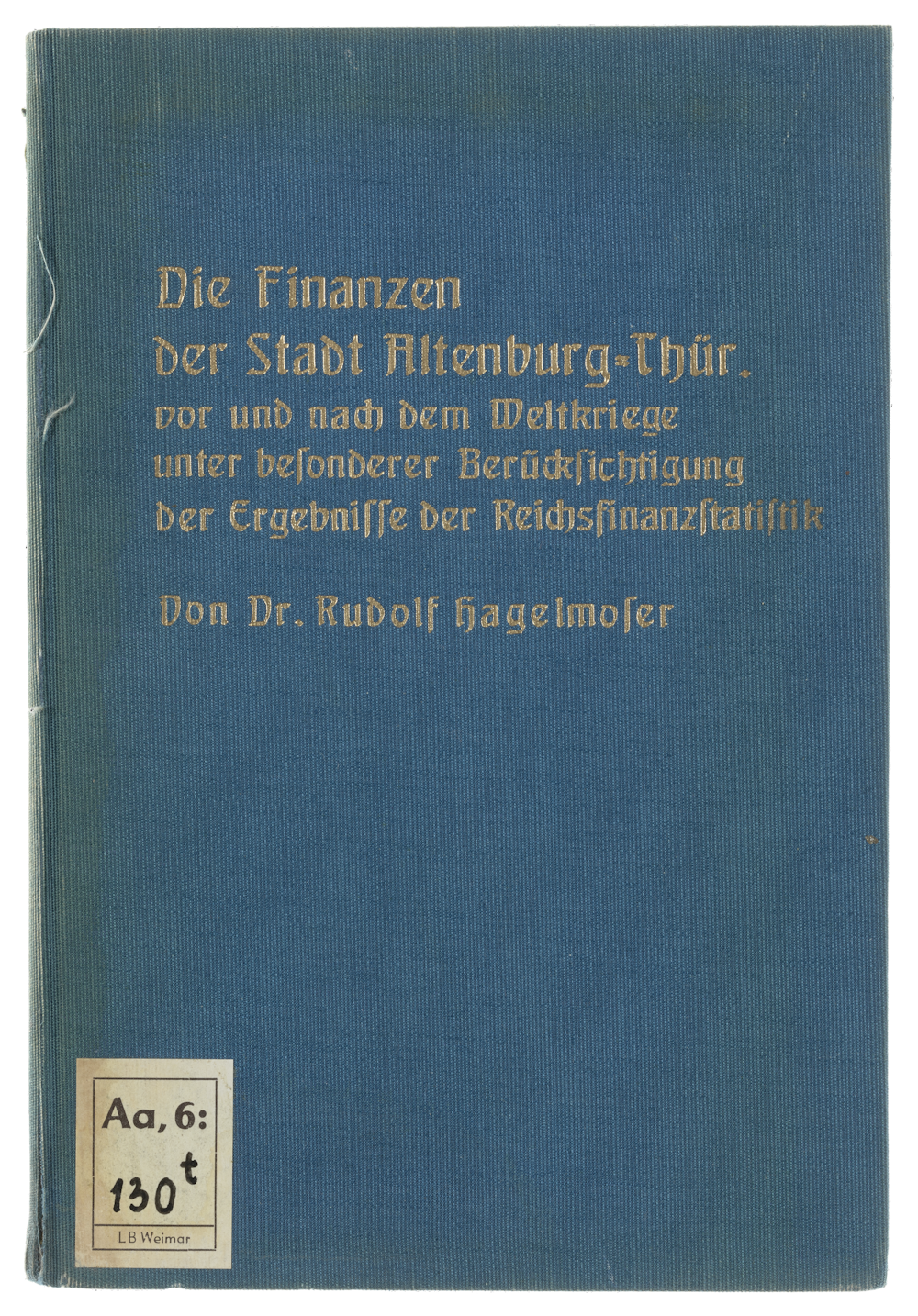

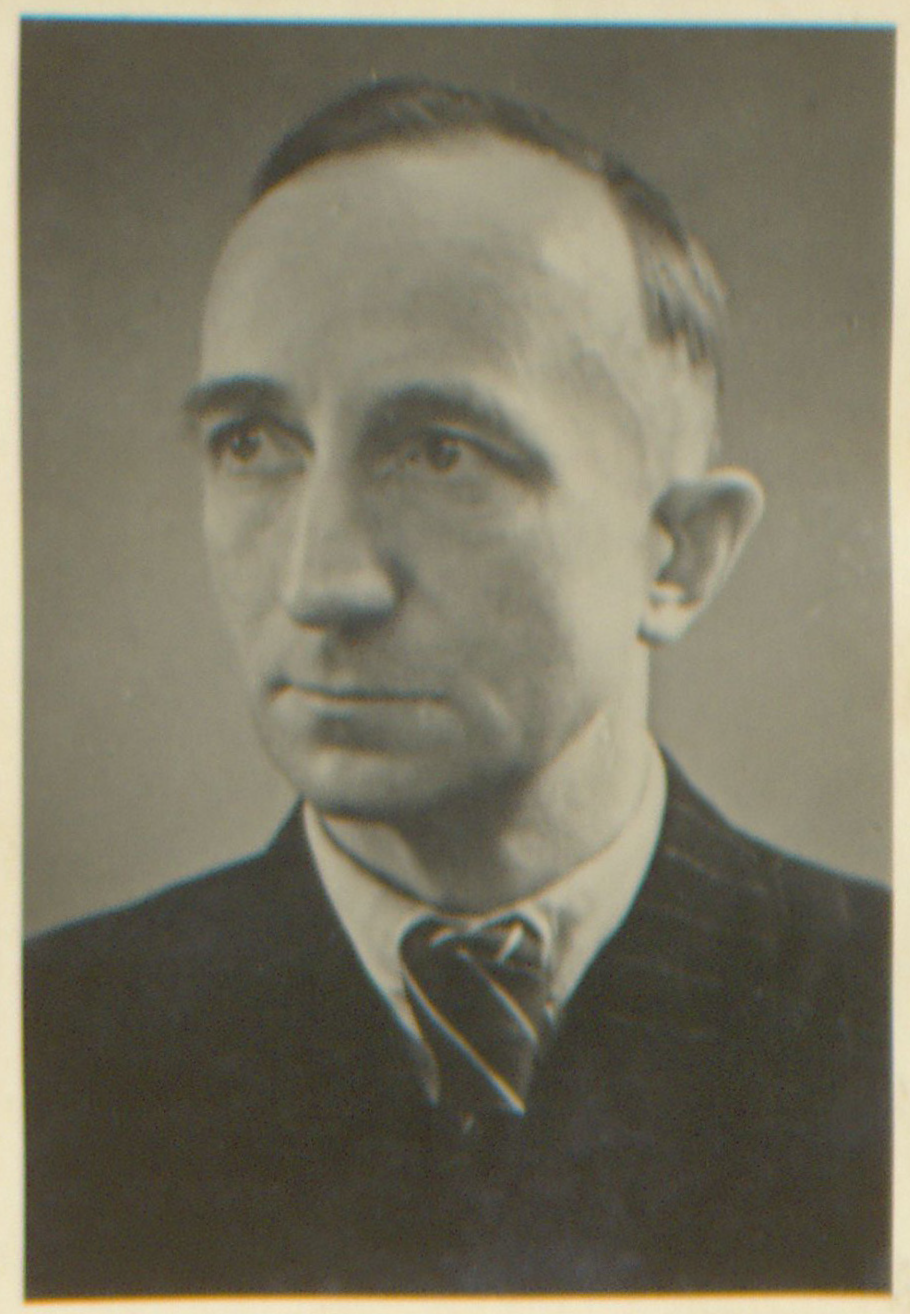

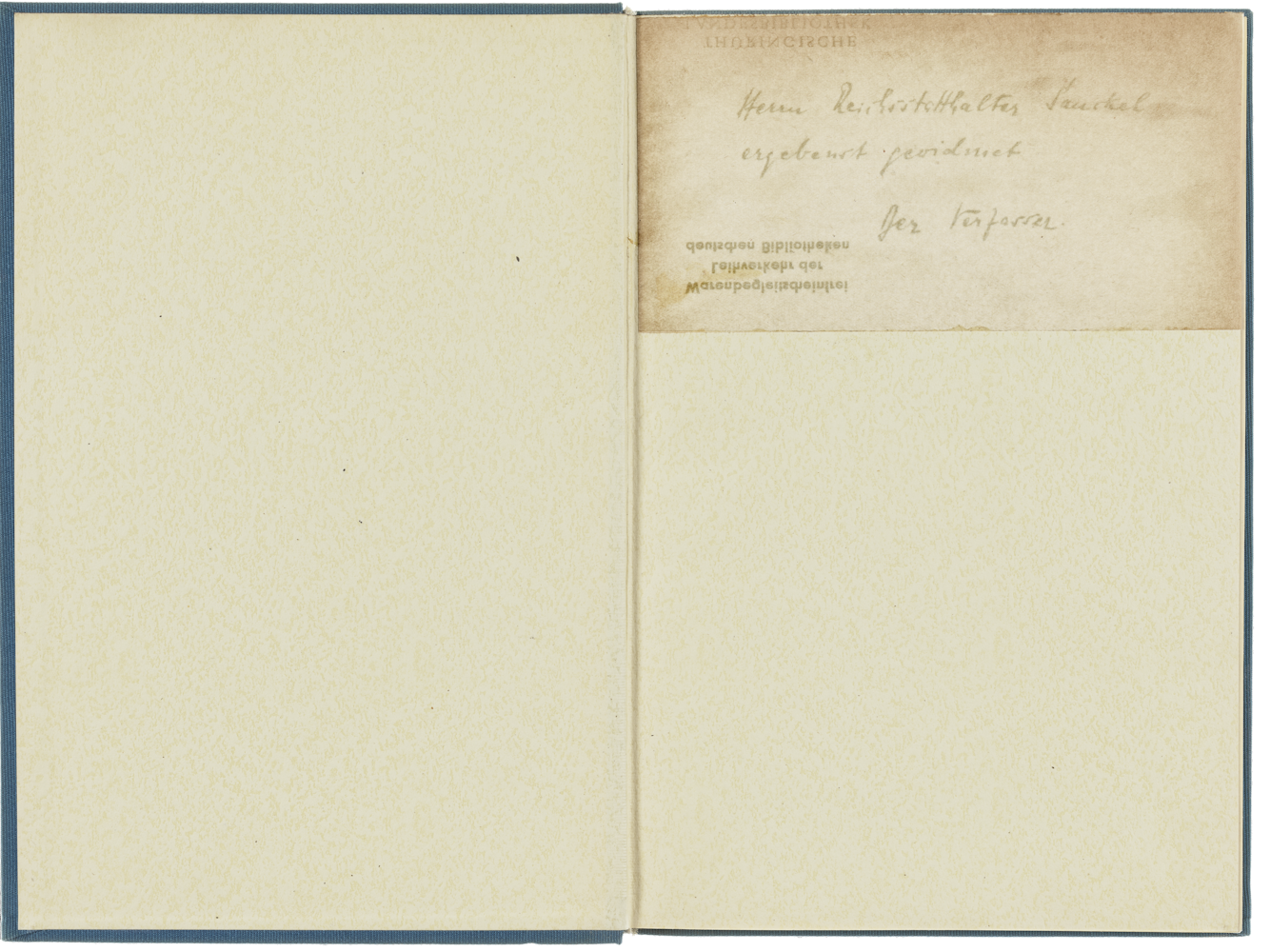

07

Überklebte Geschichte

»Herrn Reichsstatthalter Sauckel

ergebenst gewidmet

Der Verfasser«

Rudolf Hagelmoser: Die Finanzen der Stadt Altenburg-Thür. vor und nach dem Weltkriege unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Reichsfinanzstatistik. Weida: Thomas & Hubert, 1933.

Vorsatzblatt mit überklebter Widmung, durchleuchtet

Eine virtuelle Ausstellung von

Team

Kurator: Rüdiger Haufe, Projektleitung, Redaktion Digitale Präsentation: Robert Sorg, Textredaktion: Rüdiger Haufe, Paul Kahl, Bildredaktion: Hannes Bertram, Rüdiger Haufe, Gestaltung Animationen: Andreas Wolter

Diese Ausstellung wurde am 23.05.2024 veröffentlicht.

Impressum

Die virtuelle Ausstellung Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten wird veröffentlicht von:

Klassik Stiftung Weimar

Burgplatz 4

99423 Weimar

gesetzlich vertreten durch

Dr. Ulrike Lorenz, Präsidentin

Telefon:

+49 3643 54 5 0

Fax:

+49 3643 545 401

E-Mail:

poststelle@klassik-stiftung.de

Inhaltlich verantwortlich:

Dr. Reinhard Laube

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Klassik Stiftung Weimar

Burgplatz 4

99423 Weimar

Kurator*innen:

Rüdiger Haufe, Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Rechtliche Hinweise:

Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Institution, welche die Ausstellung veröffentlich hat sowie die Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit der virtuellen Ausstellung besonders geachtet. Der auf dieser Internetseite vorhandene Link vermittelt lediglich den Zugang zur virtuellen Ausstellung. Die Deutsche Digitale Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der virtuellen Ausstellung und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der virtuellen Ausstellung, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

DDBstudio wird angeboten von:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten,

handelnd für das durch Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete Kompetenznetzwerk

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 266-41 1432, Fax: +49 (0) 30 266-31 1432,

E-Mail: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

DE 13 66 30 206

Inhaltlich verantwortlich:

Dr. Julia Spohr

Leiterin der Geschäftsstelle

Finanzen, Recht, Kommunikation, Marketing

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Konzeption:

Nicole Lücking, Deutsche Digitale Bibliothek

Stephan Bartholmei, Deutsche Digitale Bibliothek

Dr. Michael Müller, Culture to Go GbR

Design:

Andrea Mikuljan, FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH

Technische Umsetzung:

Culture to Go GbR mit Grandgeorg Websolutions

Hosting und Betrieb:

FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH