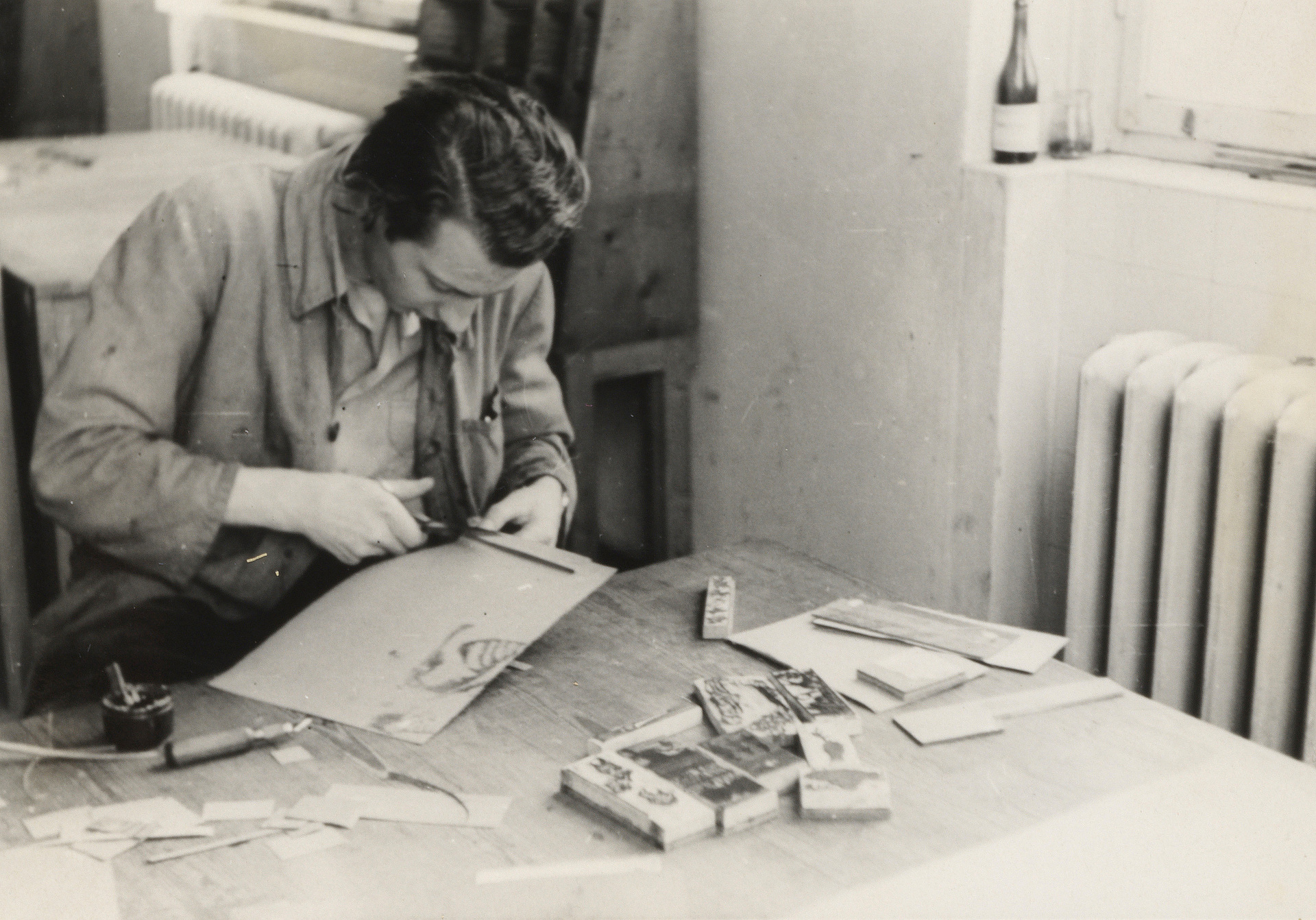

Hubert Kiecol, langjähriger Mitarbeiter der Otto Rohse Presse, berichtet:

„Mitte der 60er Jahre begann ich meine Lehre als Schriftsetzer im Druck- und Verlagshaus in meinem Heimatort. Endlich gehörte ich zu den Erwachsenen und die Welt war groß.

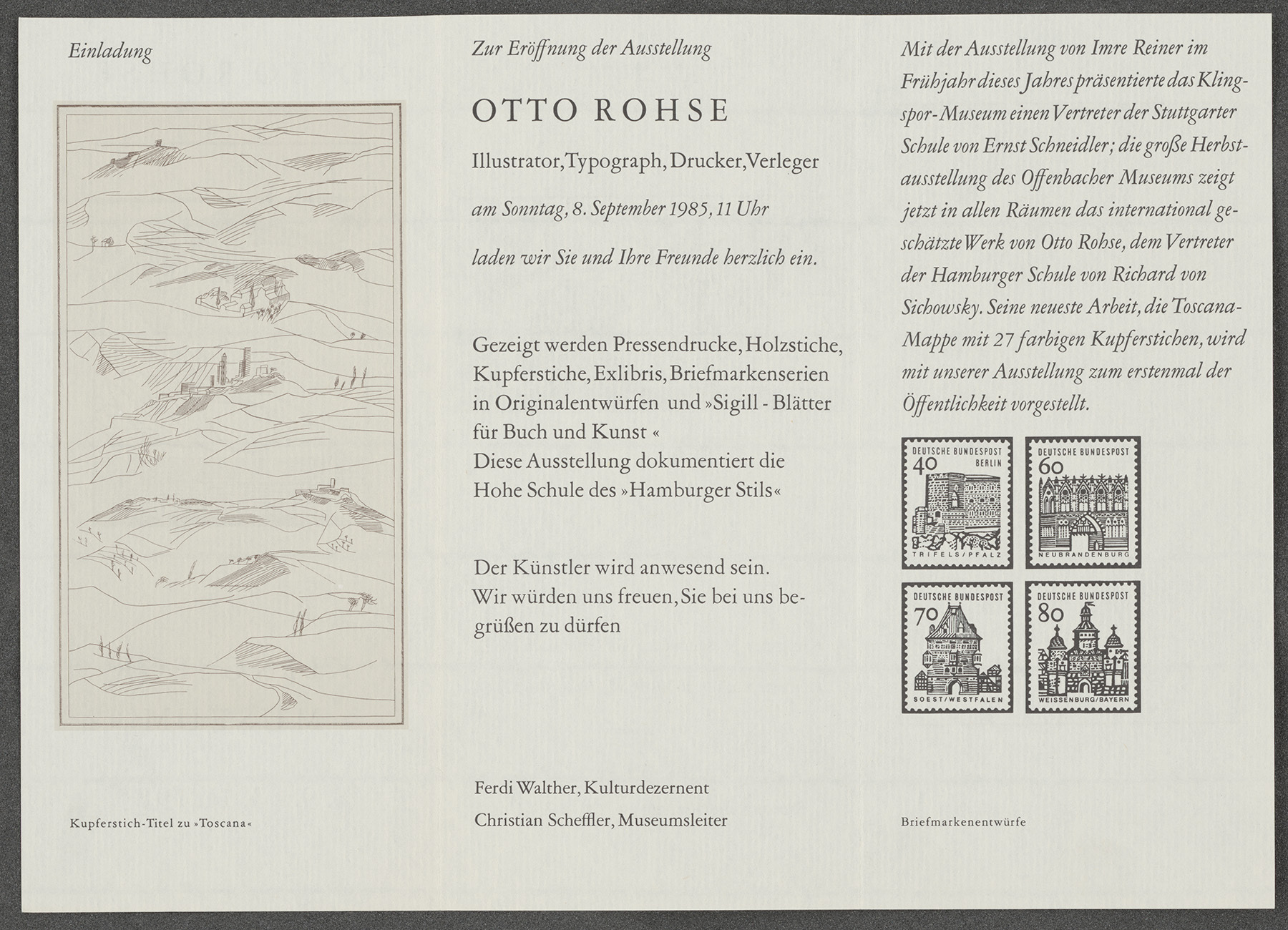

Nach drei Jahren Lehre und zwei Jahren als Geselle zog ich nach Hamburg und besuchte dort die Werkkunstschule. Schon zu Beginn erfuhr ich in der Druckwerkstatt, daß Otto Rohse einen Schriftsetzer suchte.

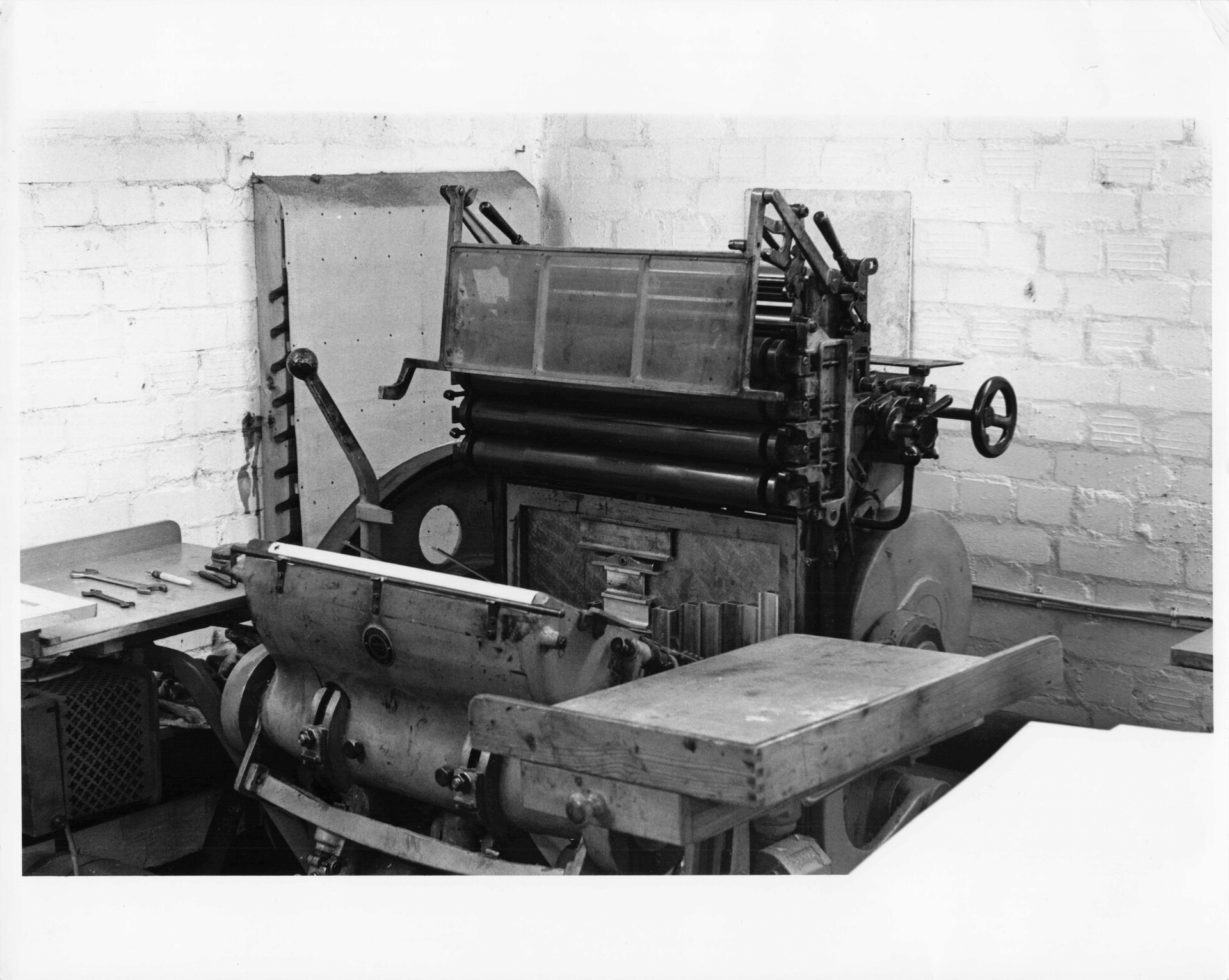

Ich begann also die Arbeit in der O R Presse. Zuerst mit Otto Rohse zusammen, in Barmbek im Souteraingeschoß. Im Geschoß darüber befand sich die Buchbinderei von Christian Zwang.

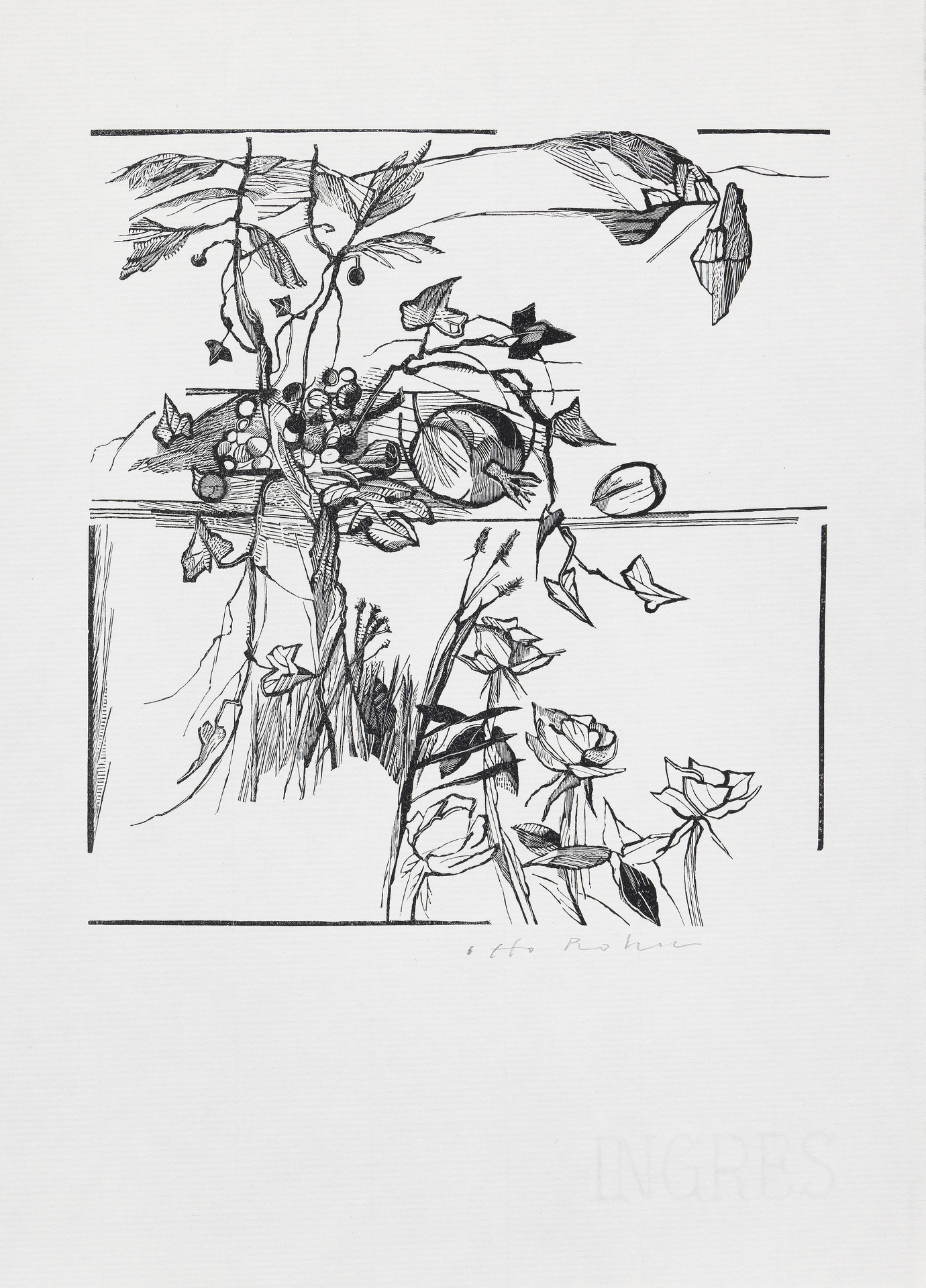

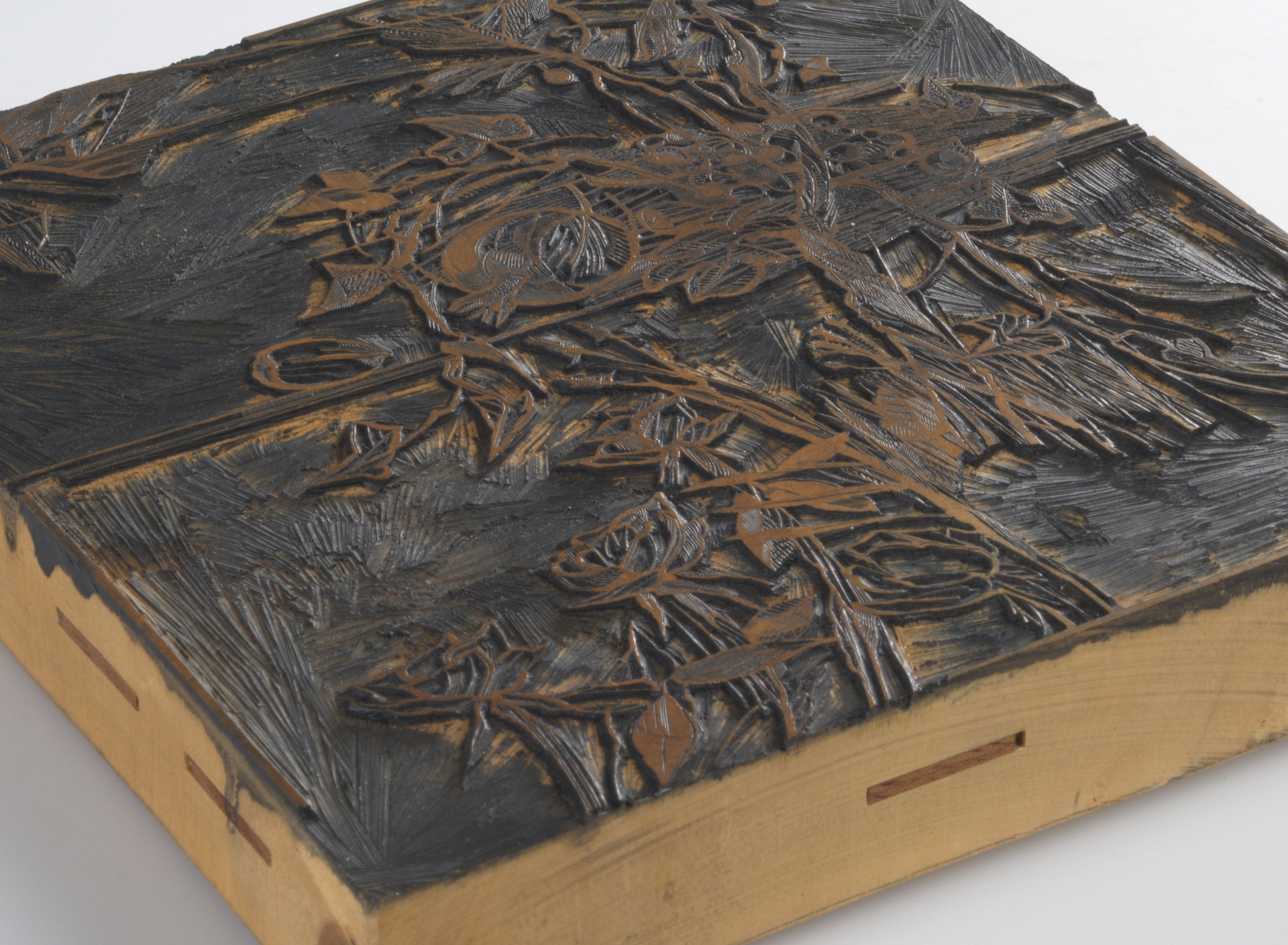

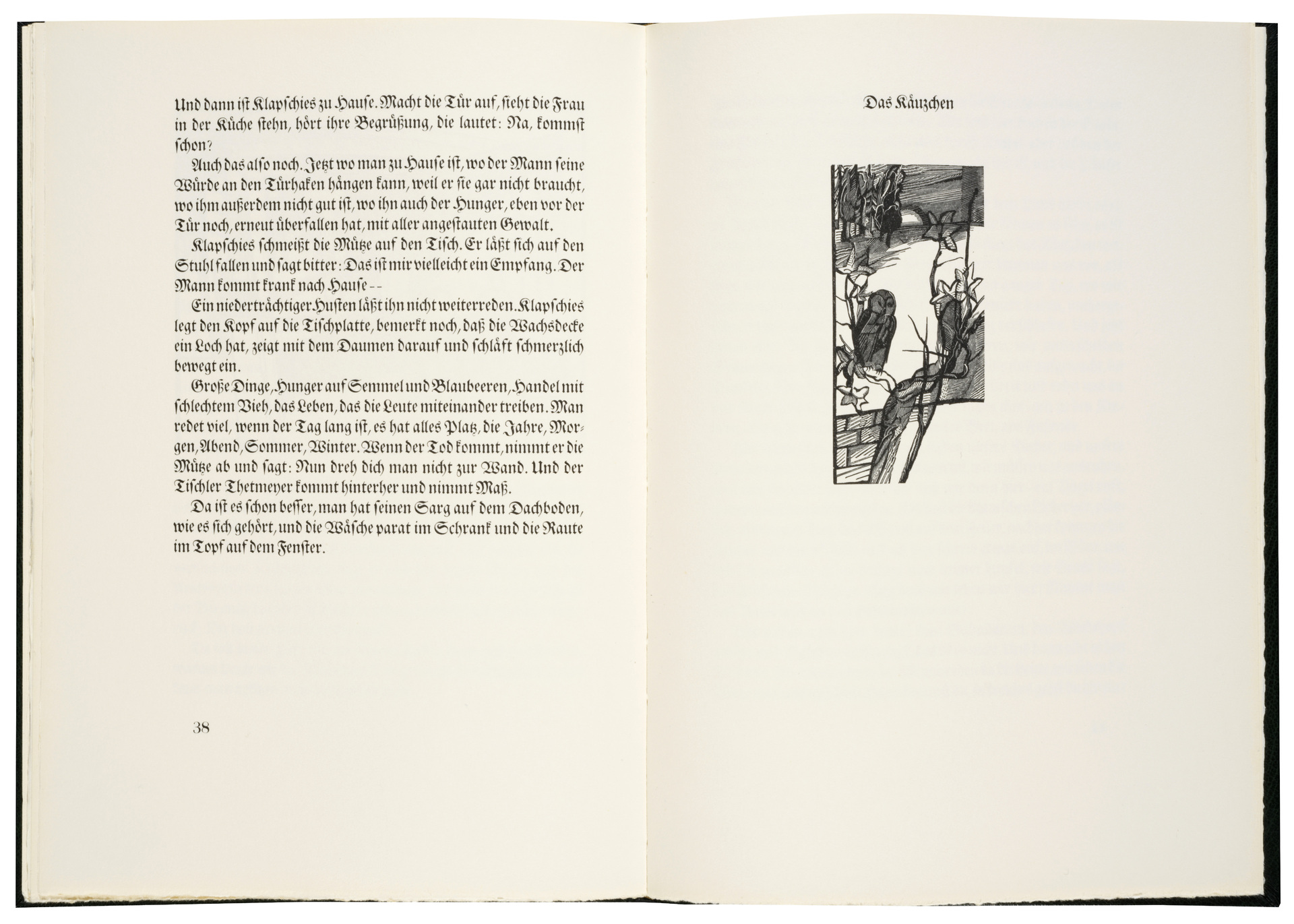

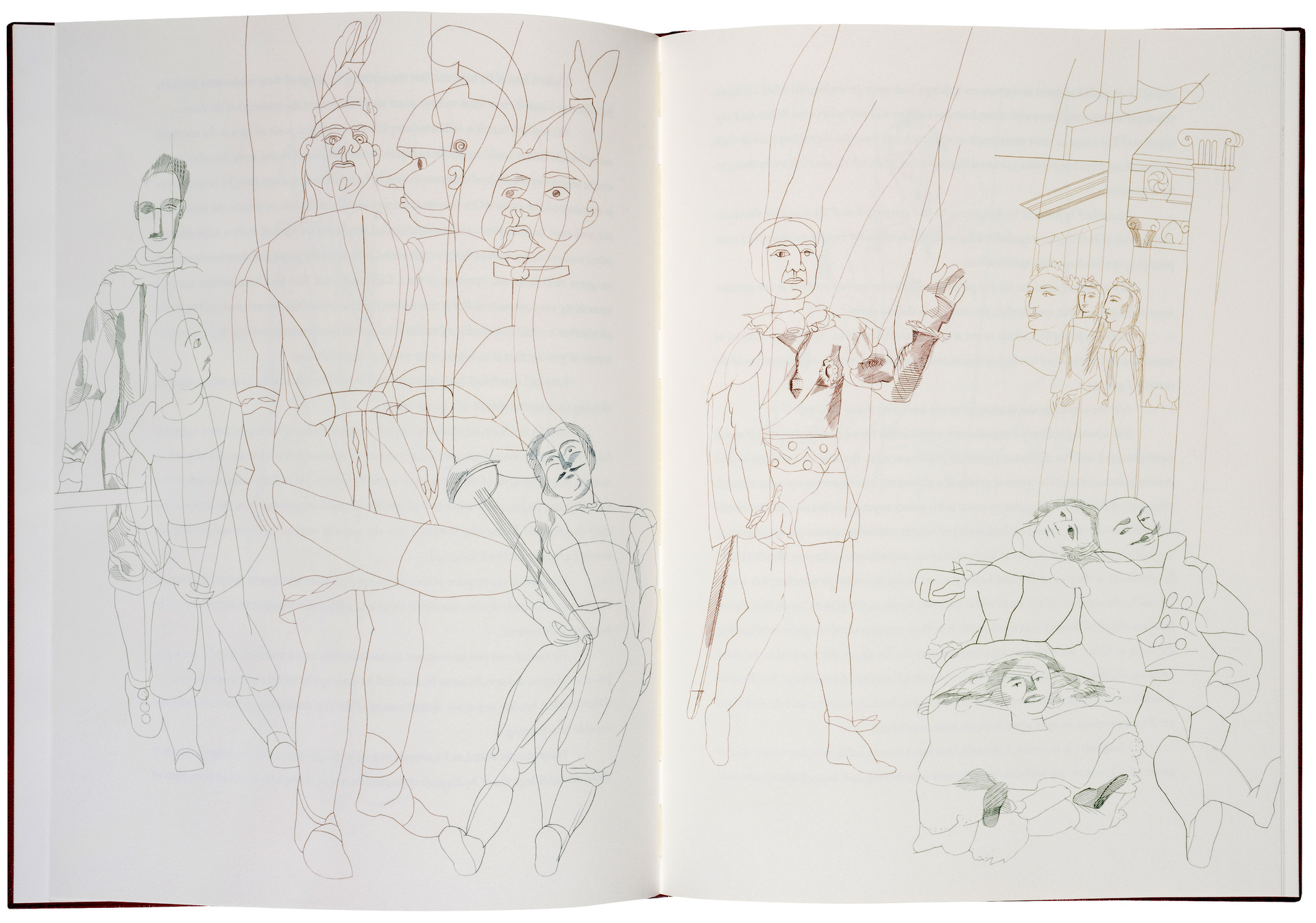

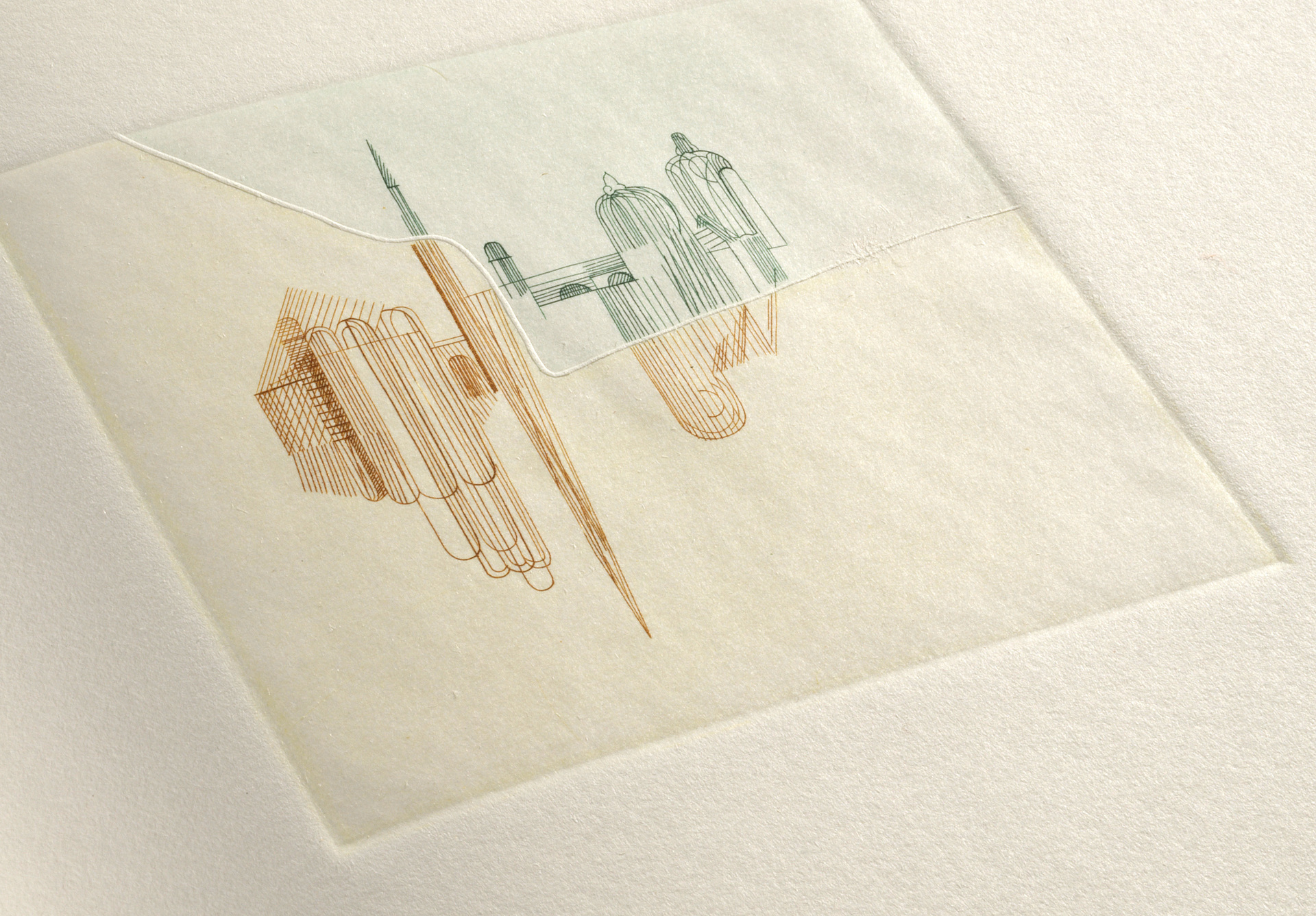

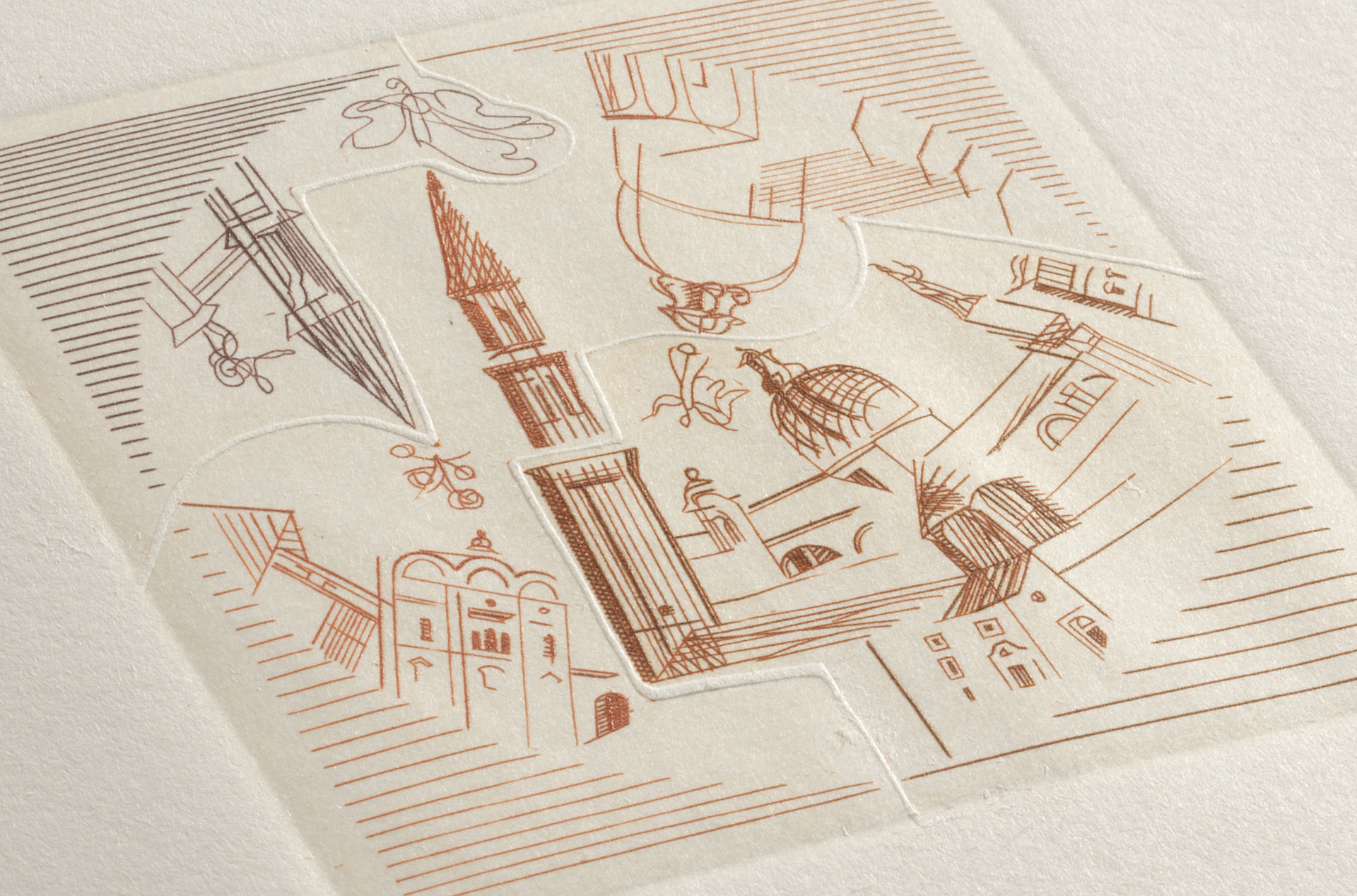

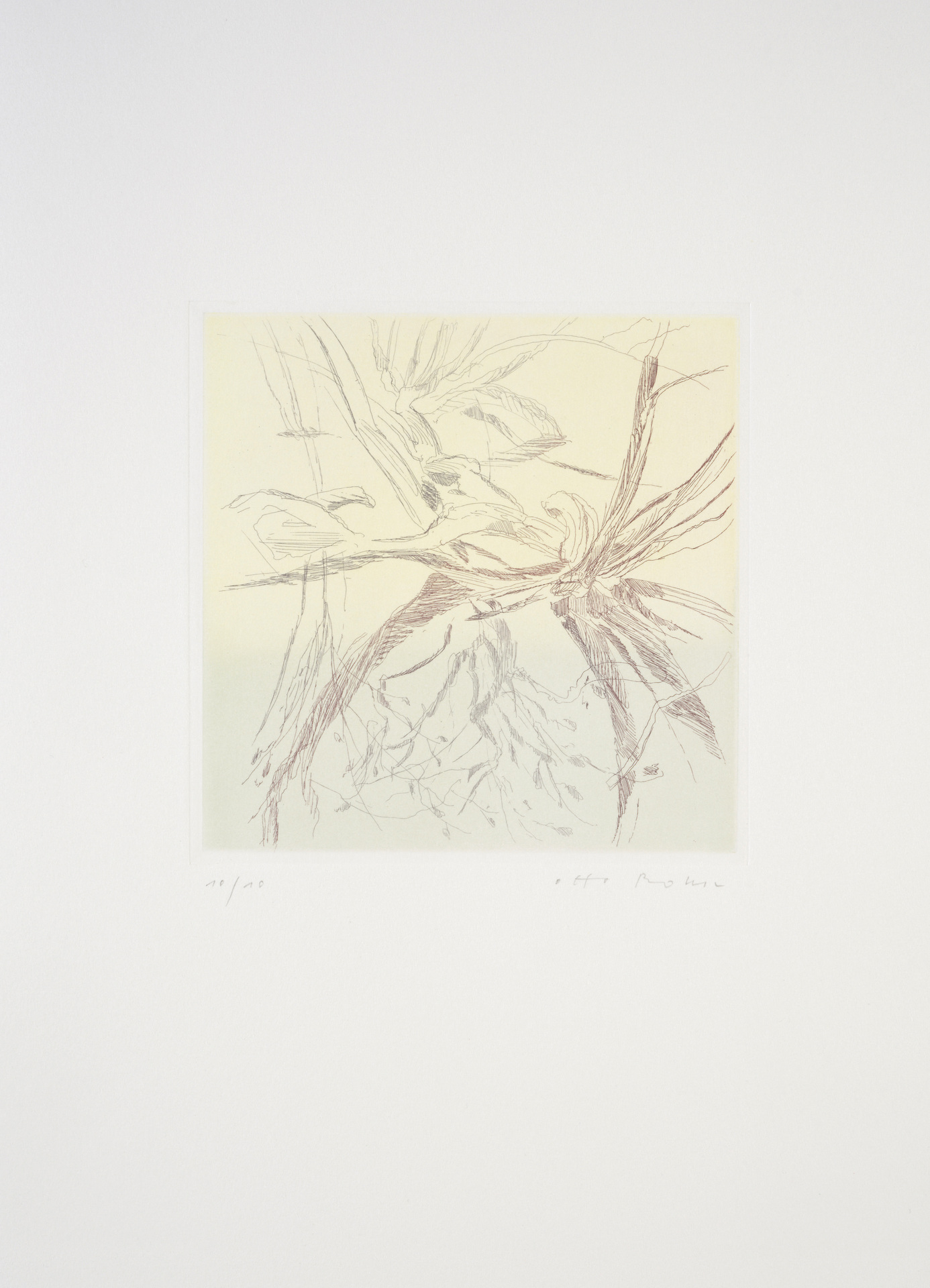

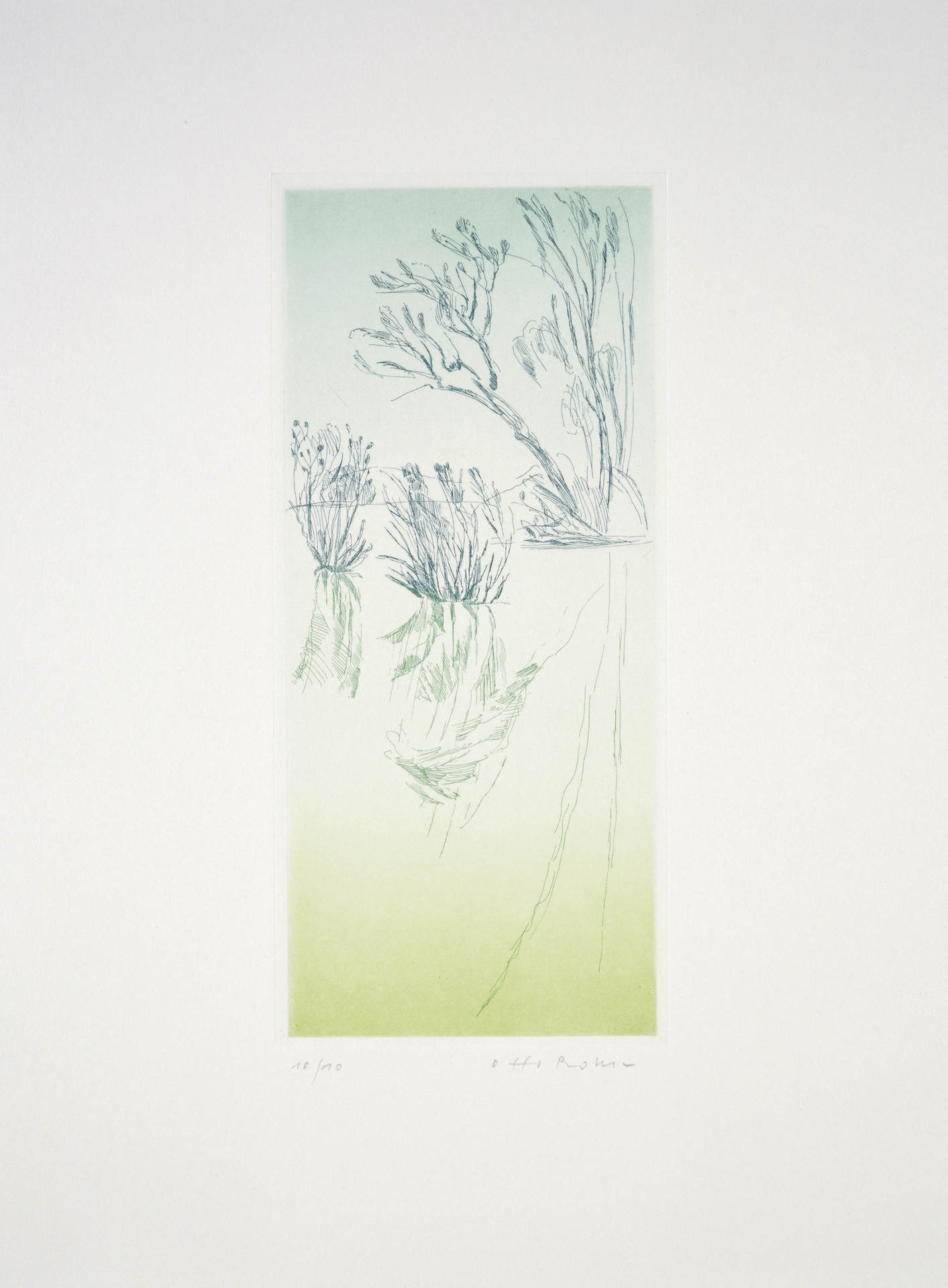

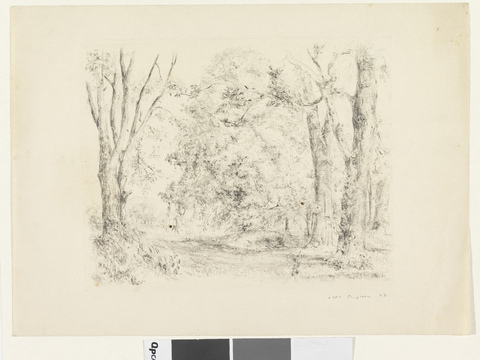

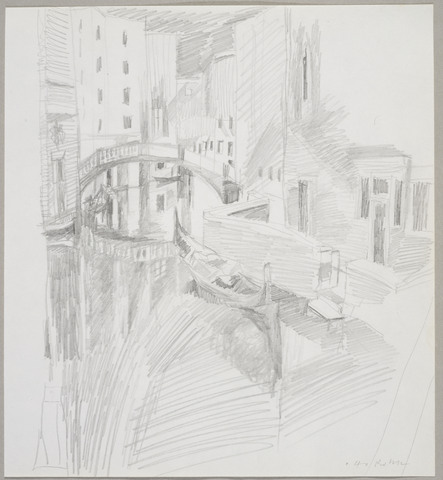

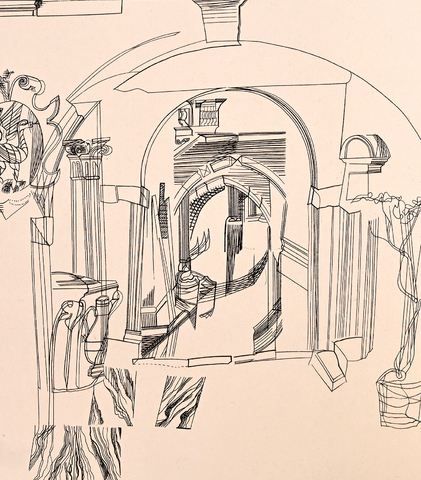

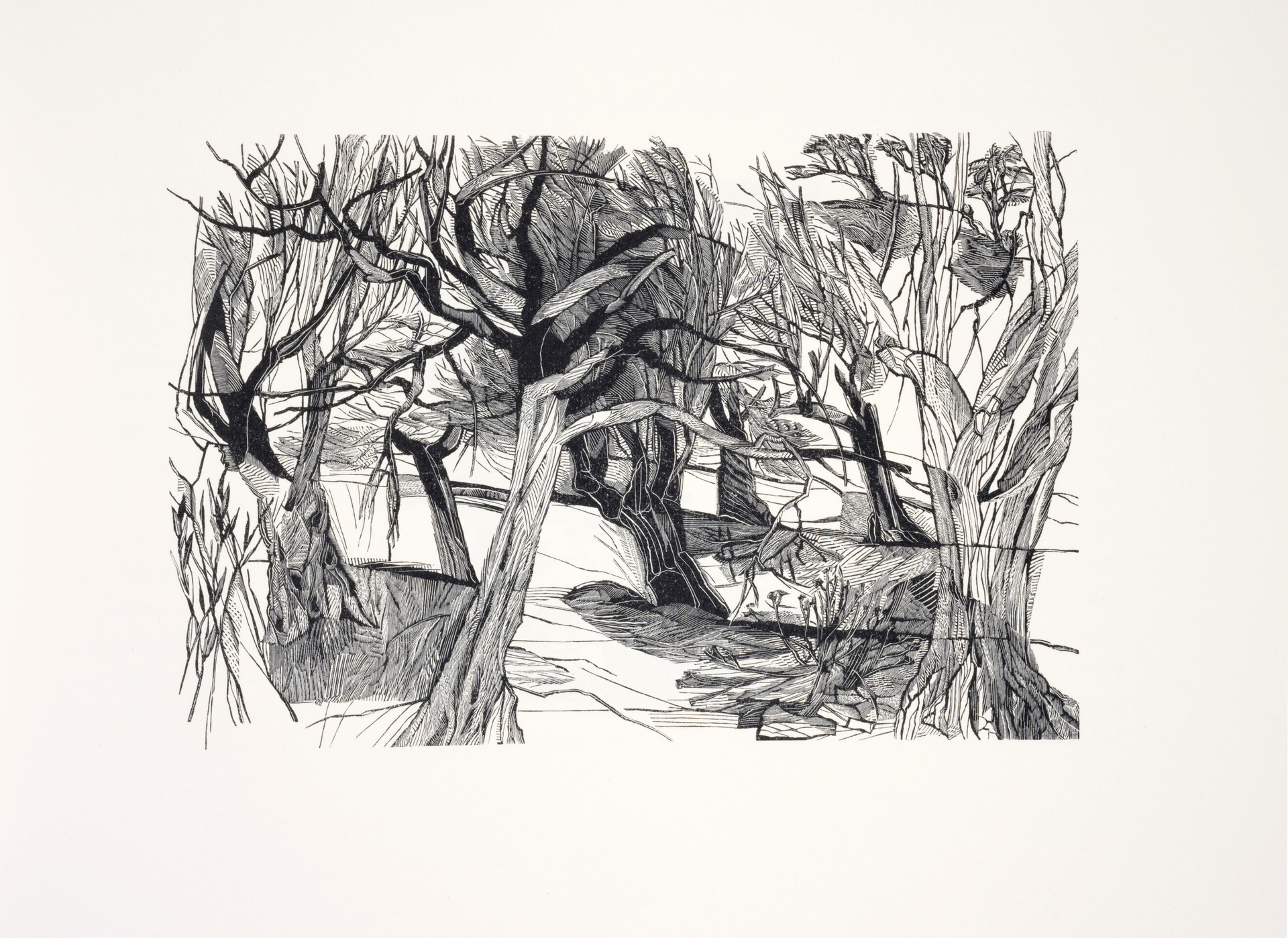

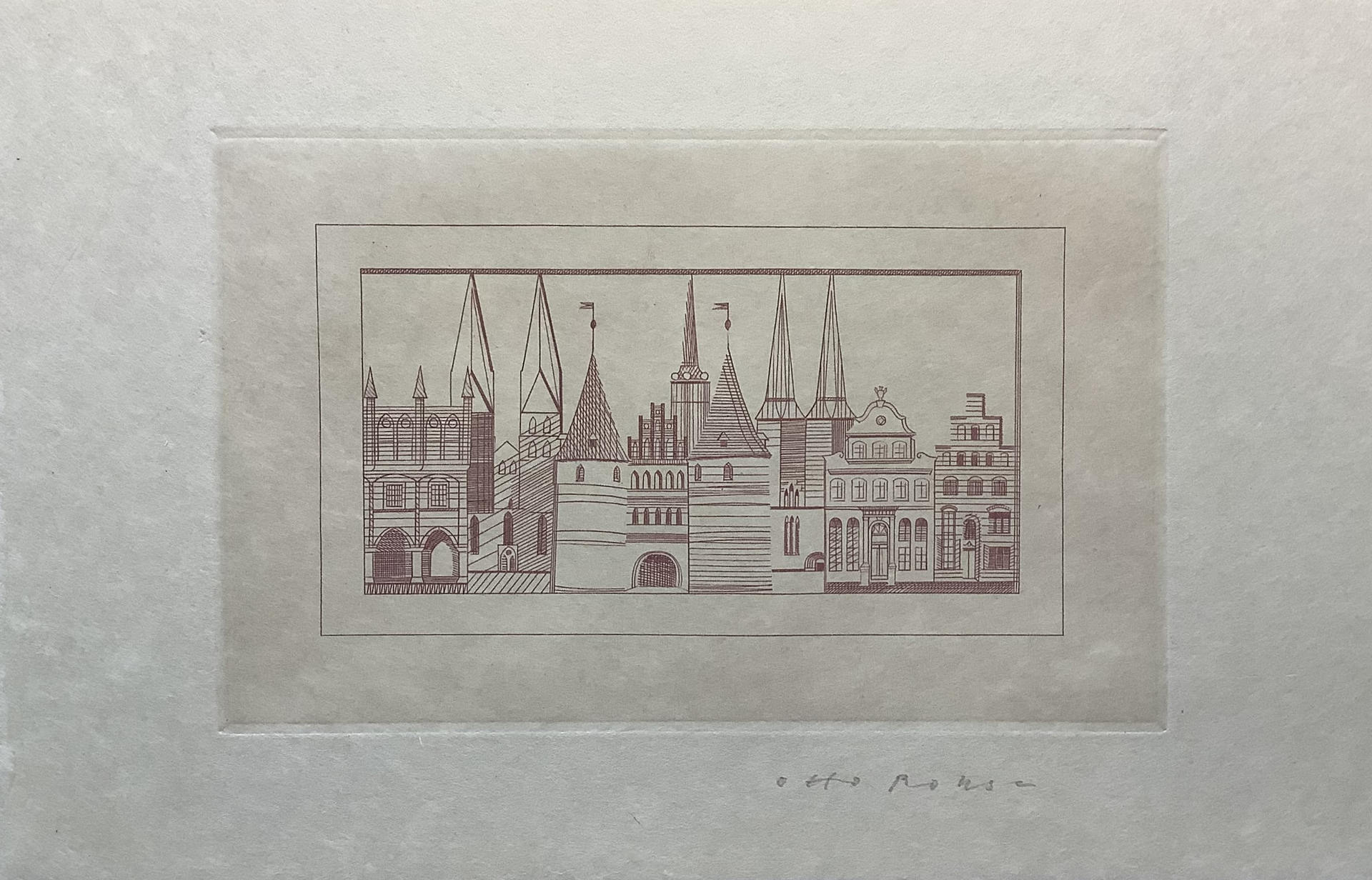

Die Welt im Tieloh, die Straße in der sich die Presse befand, war mir eine vorher nicht bekannte und hatte wenig mit meiner ersten Umgebung als Setzer gemeinsam. Allein die filigranen Holz- und Kupferstiche in ihren sehr zurückgenommenen Farben waren in dieser Zeit eine mir unbekannte Insel.

Nach den Jahren mit abstraktem Expressionismus und lauter Pop Art gab es diese vollkommen andere Welt.

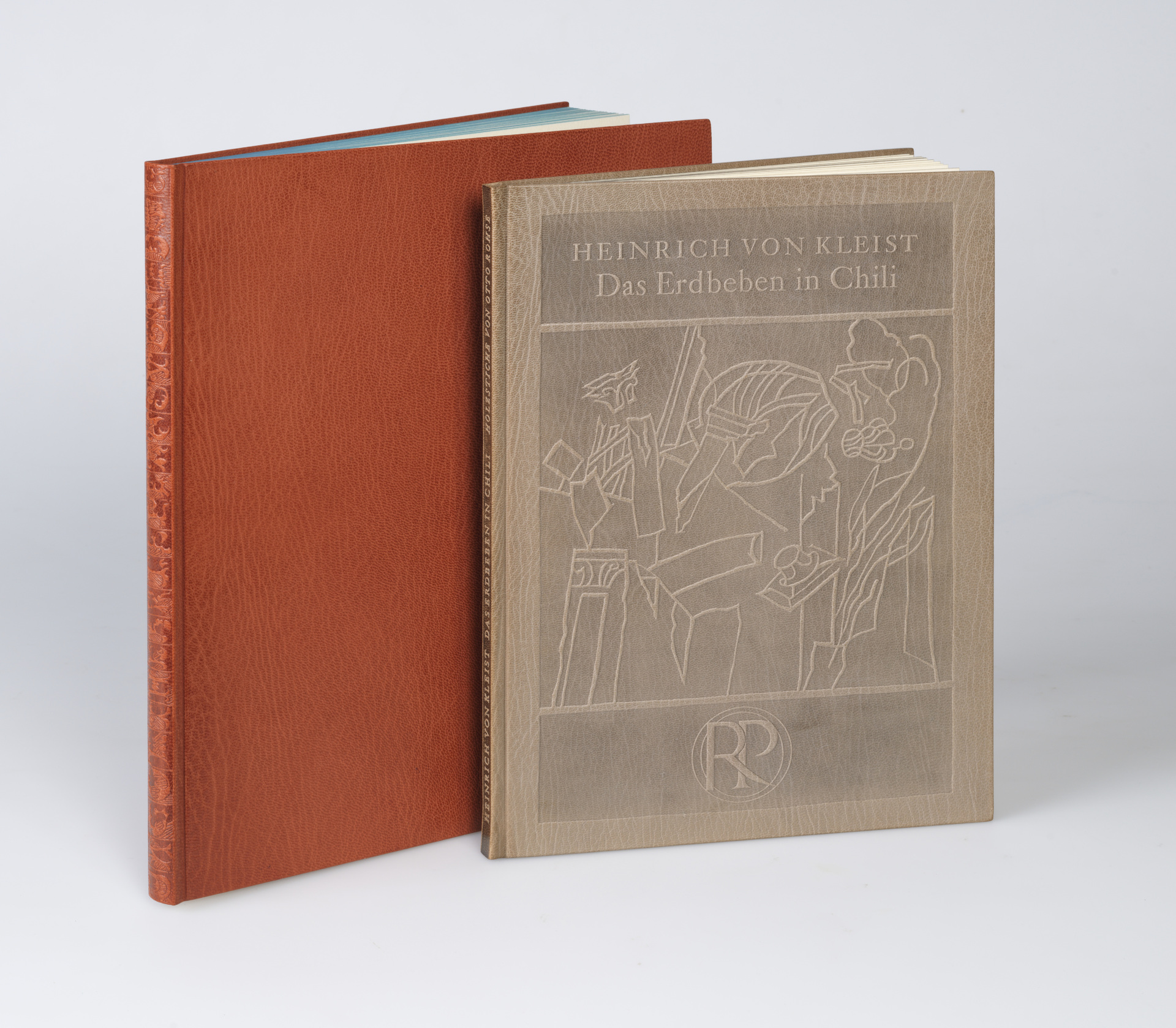

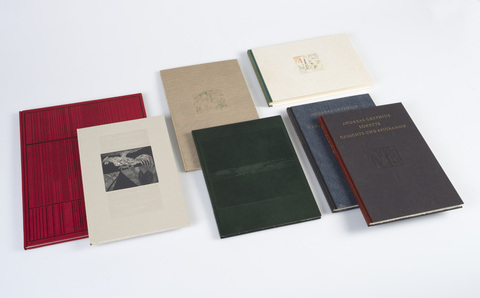

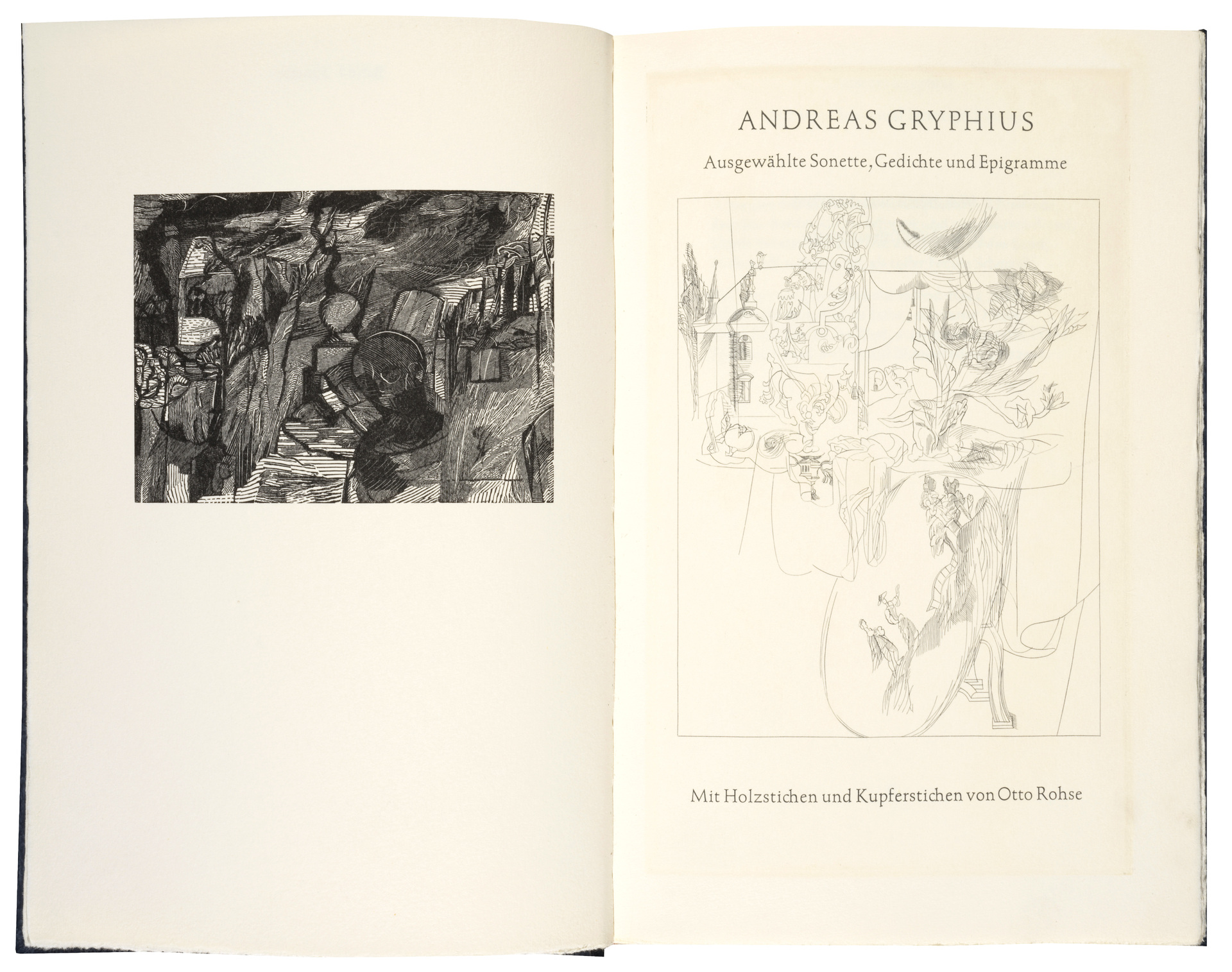

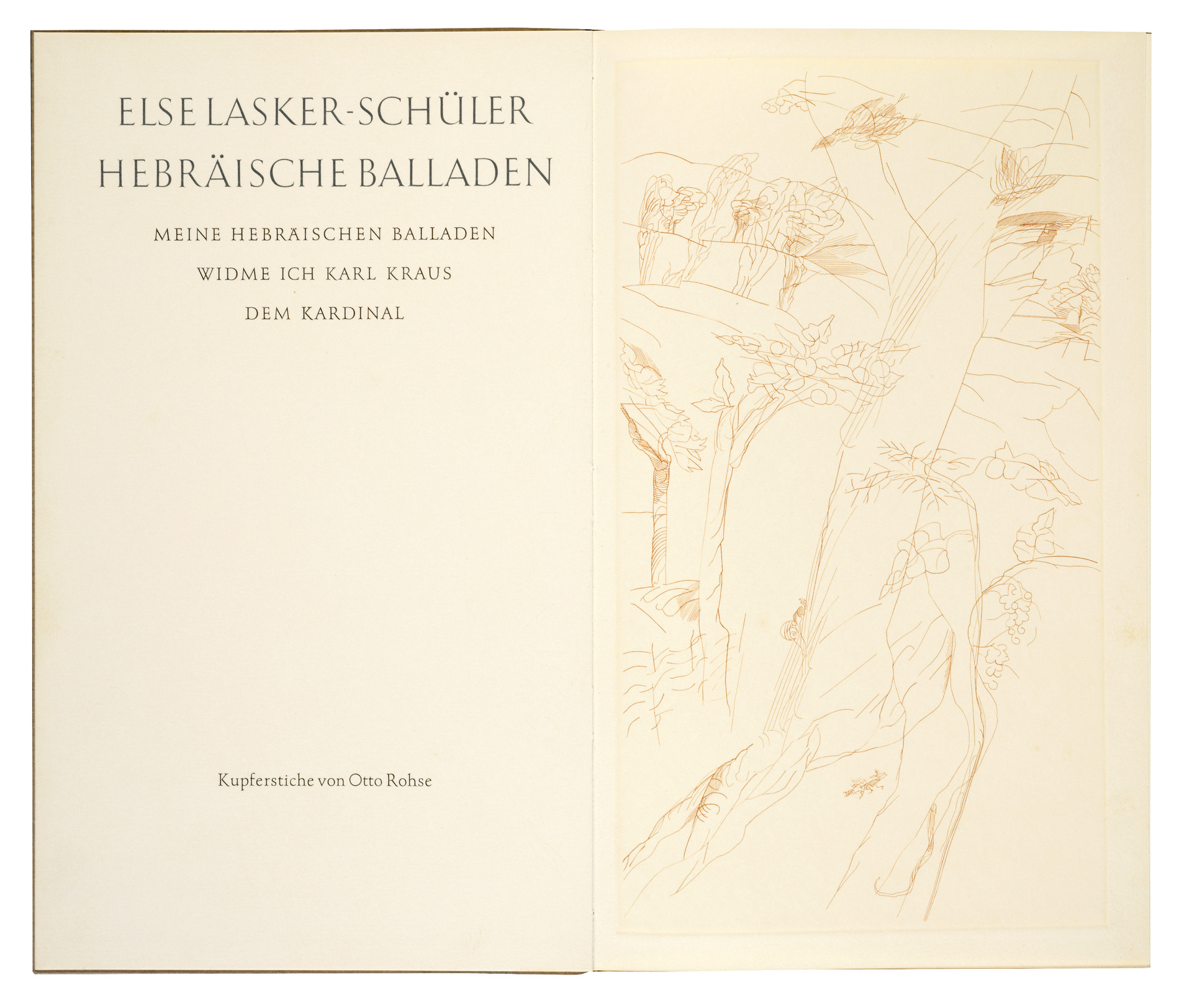

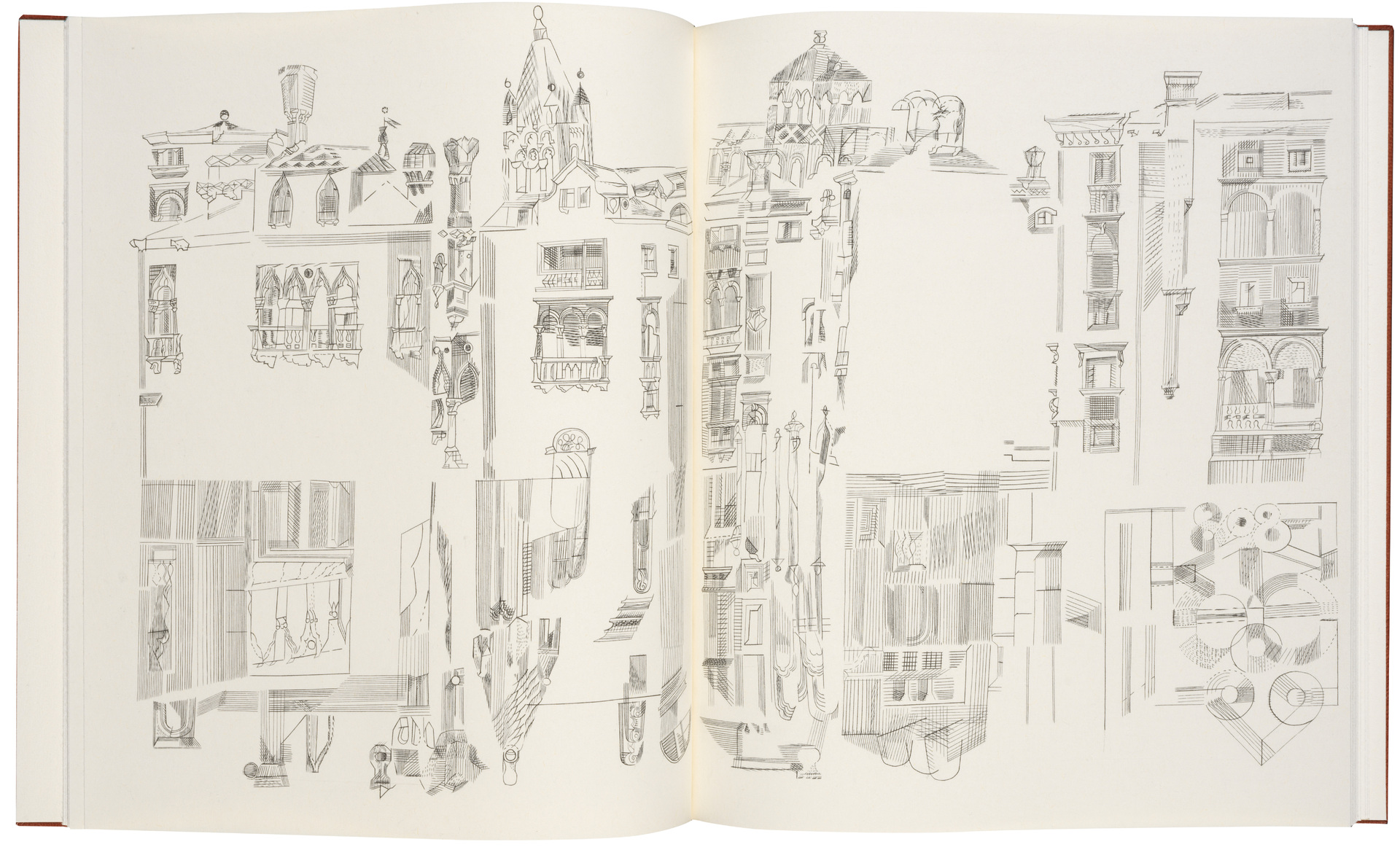

Ich begann mit Andreas Gryphius’ Sonetten. Mein Verhältnis zur Schrift, zur typografischen Gestaltung wurde ein ganz anderes, Neues. Der Satz von Richard von Sichowsky, dem Lehrer Otto Rohses, „Es gibt nichts Schöneres als eine gut ausgeglichene Antiqua-Versalzeile”, begann hier für mich eine Bedeutung als Zusammenfassung für ein Typografieverständnis zu bekommen. Ich setzte Gryphius, Gottfried Benn, Annette von Droste-Hülshoff, Johannes Bobrowski.

Das alles in den 70er Jahren, als sich in der Kunstakademie, an der ich inzwischen war, der lähmende Stillstand, der seit Ende der 60er Jahren aus politischen Gründen vorhanden war, langsam löste. Ulrich Rückriem kam an die Akademie, es wurde draußen Tag und Nacht am Stein gehämmert - es durfte wieder gearbeitet werden. Sigmar Polke war da und die Musik kam aus England und war laut und hart.

Nachts Bier und Härteres und laute Bässe in der vollgestopften und -gerauchten „Marktstube”. Am nächsten Tag wieder Franzbrötchen und schwarzer Tee aus dem Otto-Lindig-Geschirr. „London calling” von Clash und anderes von den Ramones und am nächsten Tag wieder Gryphius und Benn. Weiter konnte die Schere nicht auseinandergehen.

Mit Abstand scheint es sehr exotisch, diese zwei gegensätzlichen Welten zusammen zu sehen.

Aber es hat stattgefunden und zu den Punk-Texten und der klaren und erdigen, elementaren Sprache von Gryphius empfand ich eine Verbindung. Besonders samstags, wenn ich wußte, daß die Freunde schon an ihren Orten waren, habe ich gerne lange in der ruhigen Werkstatt, im Kellergeschoß, gearbeitet. Danach konnte ich mich dann gut auf das Gegenteil einlassen.

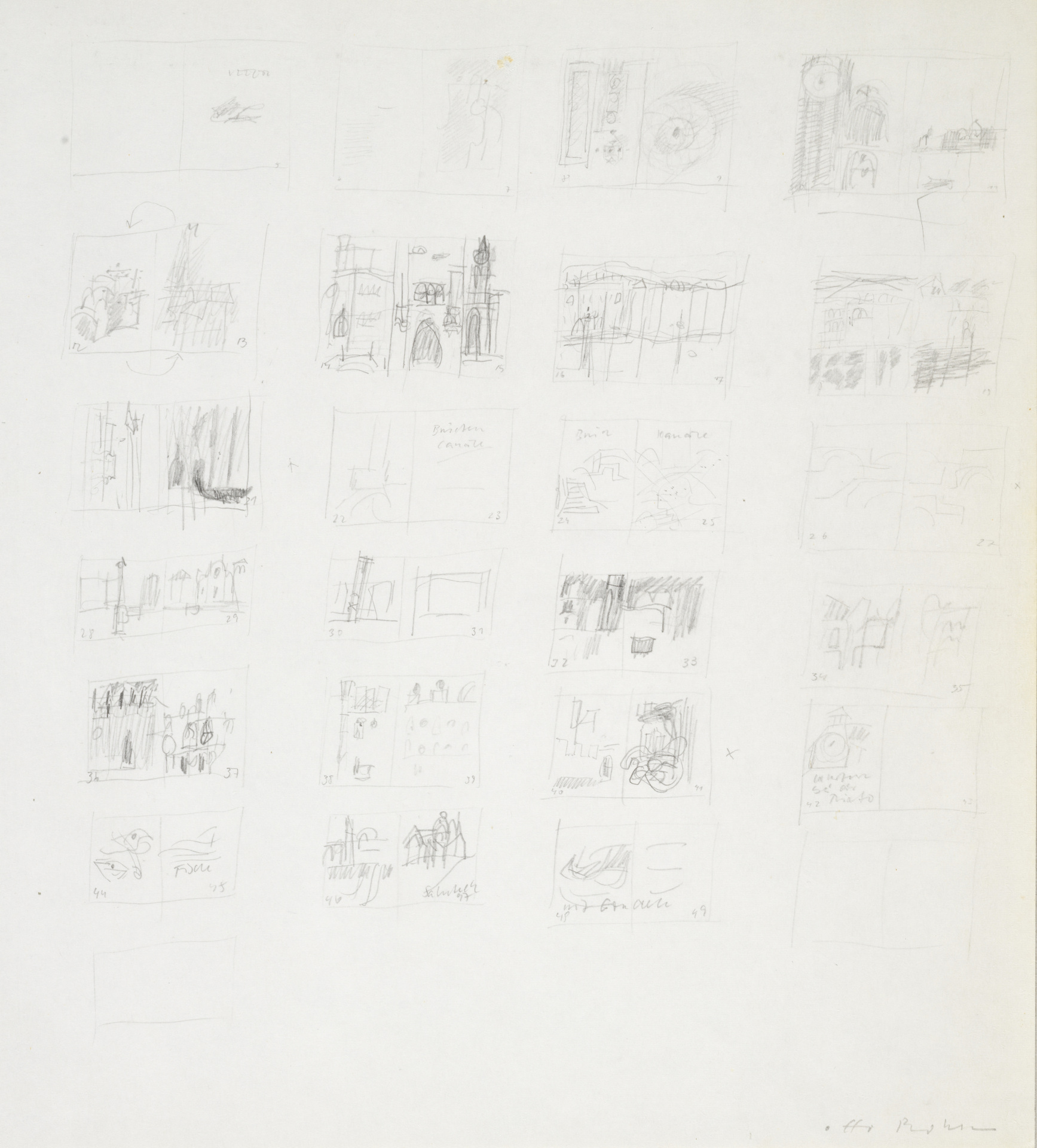

Das, was man bei Otto Rohse als parallel oder gegen die Zeit arbeiten sehen kann, heißt aber, daß jemand eine große Freiheit hat und seinen eigenen Weg beständig gehen kann, vollkommen unabhängig vom dauernd wechselnden Zeitgeist. Diese Unabhängigkeit, seinem Weg zu folgen und die eigenen Ansprüche zu erfüllen, habe ich damals erleben dürfen. Allein, sich zwischen dem ersten und zweiten Band von Andreas Gryphius, Ausgewählte Sonette – Gedichte und Epigramme, sieben Jahre Zeit zu nehmen, ist ein Beispiel dafür.

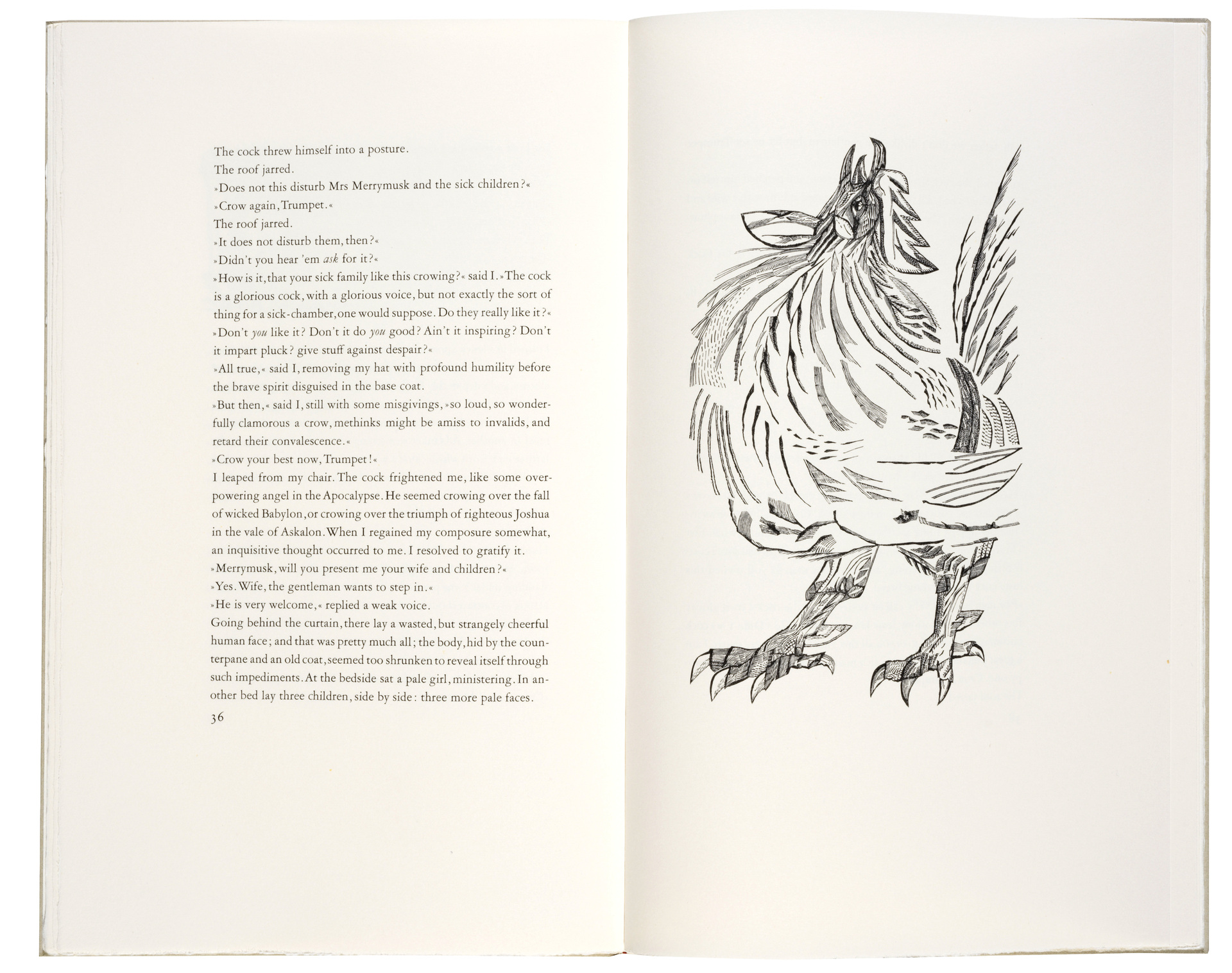

Ich habe viele Seiten im Handsatz hergestellt und kleine Auflagen auf dem Tiegel, mit Handanlage, gedruckt. Die Zurichtung mit Seidenpapier auf dem Tiegel, für die Holzstiche mit dunklen Flächen und sehr feinen Linien, war eine besondere Herausforderung.

Es war eine Freude, am Satz und danach die Seiten gedruckt auf dem Bogen zu sehen. Die Autoren, die ich durch die Presse kennenlernte, haben den Kosmos in der unruhigen Zeit damals sehr erweitert.

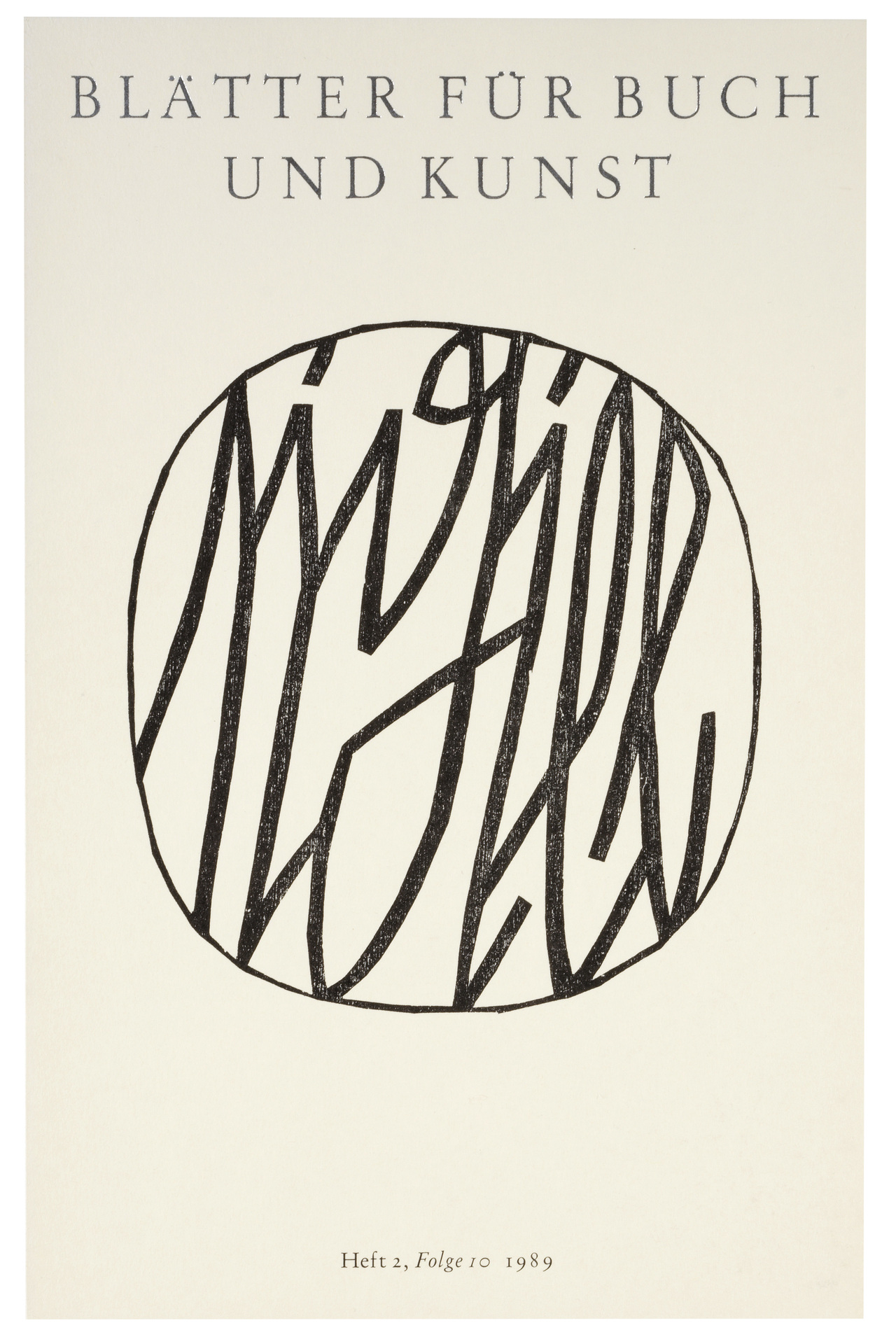

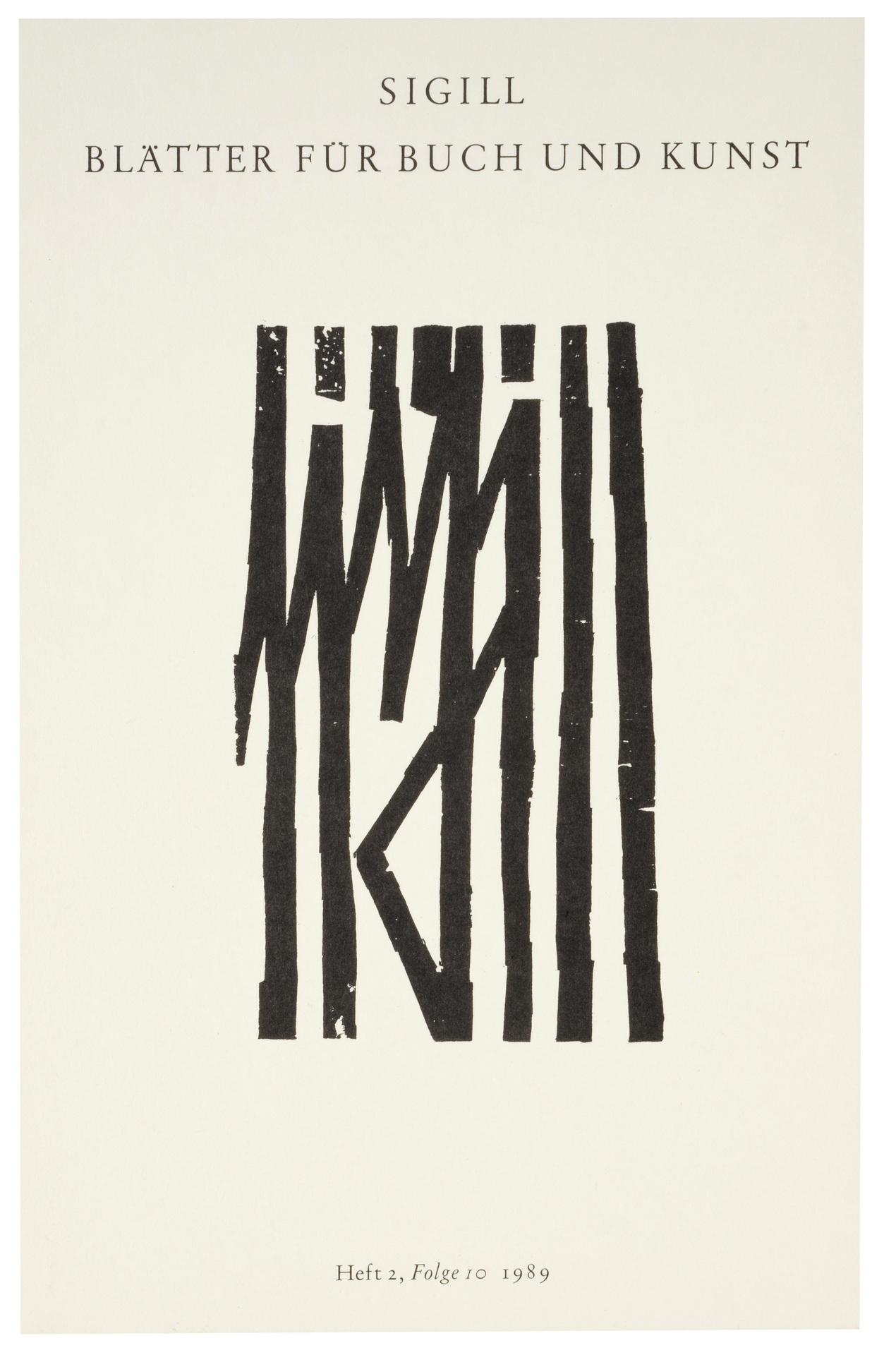

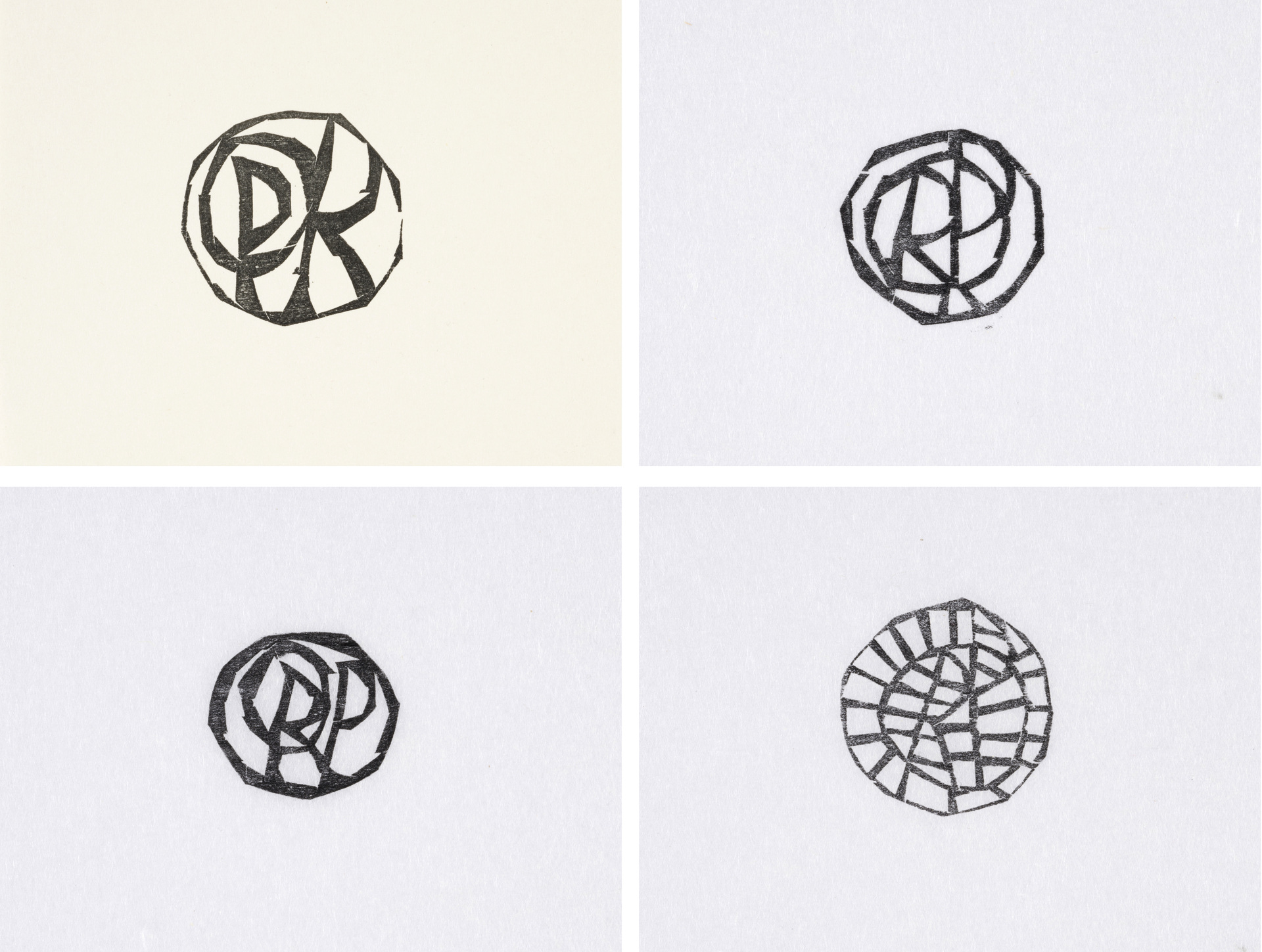

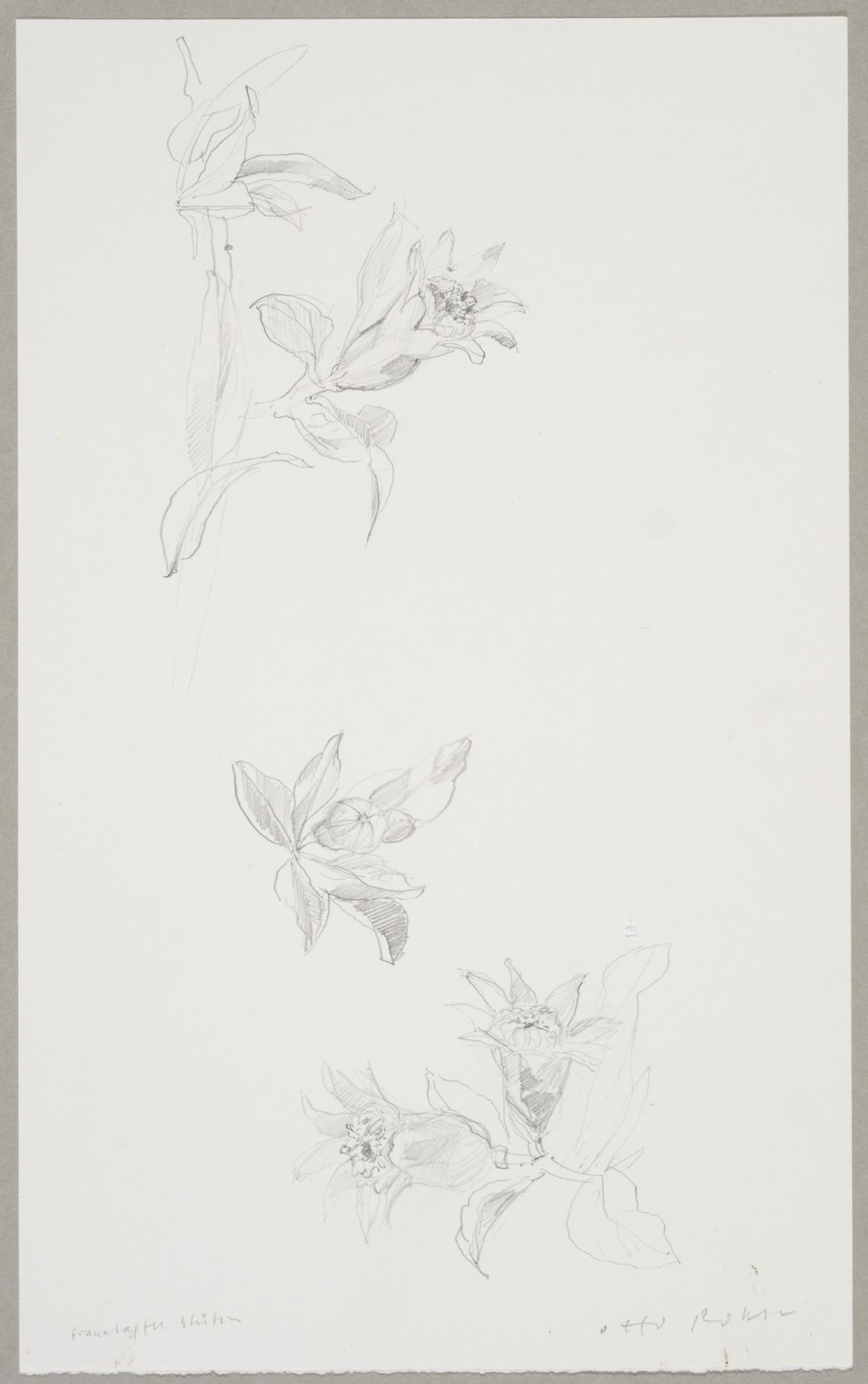

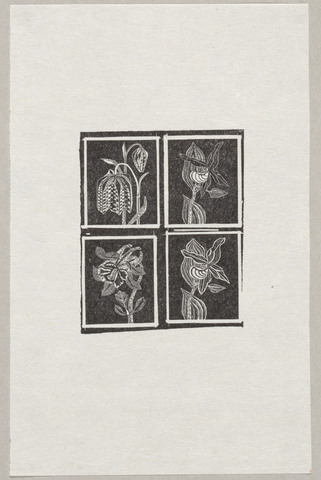

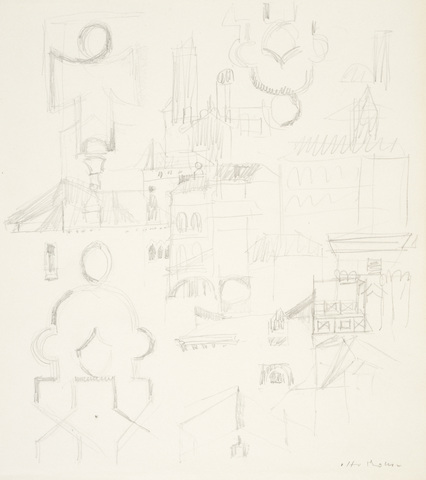

Eine sehr wichtige Arbeit war die Herstellung von dem erst als Sigill, in zwei Heften, erschienenen Römischen Alphabet von Werner Bunz. Die über 140 Holzschnitte zur Konstruktion jedes Buchstaben, dazu die jeweils wenigen, klaren Sätze von Bruno Snell pro Zeichen, waren ein Erlebnis im Lesen und im Setzen der Zeilen. Wenn es bis dahin nur ein einfaches Verständnis zur Antiqua gab, war danach ein großer Respekt vor jedem einzelnen Buchstaben und seiner Entstehung vorhanden. Eine elementare Erfahrung.

Daß ich in den 70er Jahren die Nähe zu einer gewachsenen Hochkultur, zusätzlich zum Aufenthalt an der HfbK Lerchenfeld, erfahren durfte, empfinde ich als großes Glück und Bereicherung.

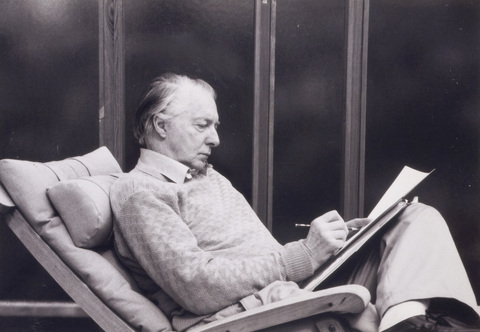

Als ich Otto Rohse das letzte Mal in seiner Wohnung im Klotzenmoor besucht habe, saß er mit einer Wolldecke auf den Knien in seinem Sessel. Nach nicht langer Zeit waren wir wieder bei den Eigenarten und Feinheiten der Walbaum, Garamond und Bembo und diese große, reiche Welt war wieder vollkommen gegenwärtig. Nur durch Otto Rohse und die Arbeit in seiner Presse habe ich die Bedeutung und Schönheit von Schrift und Typografie erfahren können.”