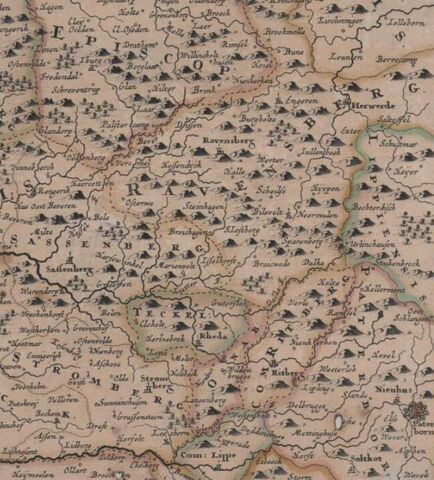

Territorien

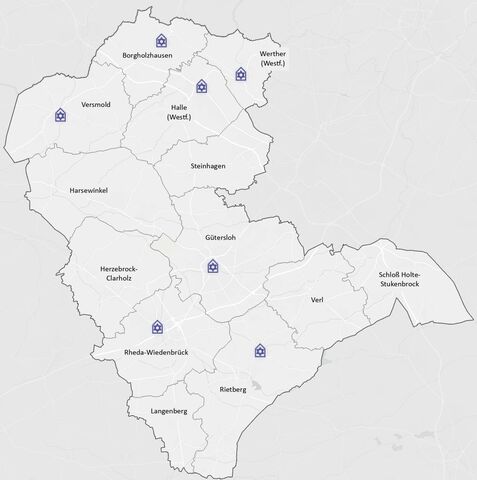

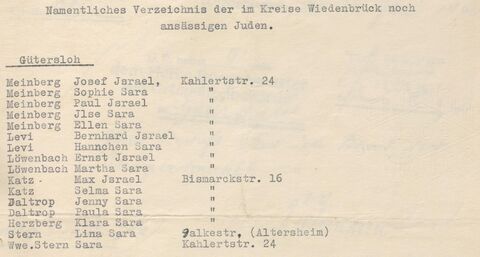

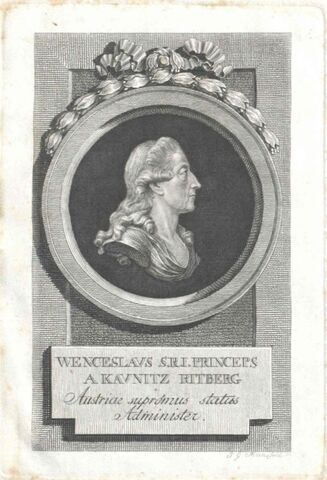

Das Gebiet des heutigen Kreises Gütersloh gehörte historisch zu verschiedenen Kleinstaaten des damaligen „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“. In der Grafschaft Rietberg werden einzelne jüdische Familien bereits im Mittelalter erwähnt, in der benachbarten Herrschaft Rheda ab dem Jahr 1576 und in der Grafschaft Ravensberg, zu der der „Nordkreis“ mit Halle und seinen Nachbarstädten gehörte, ab den 1680er Jahren.