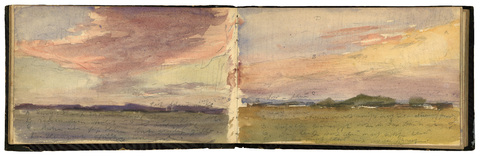

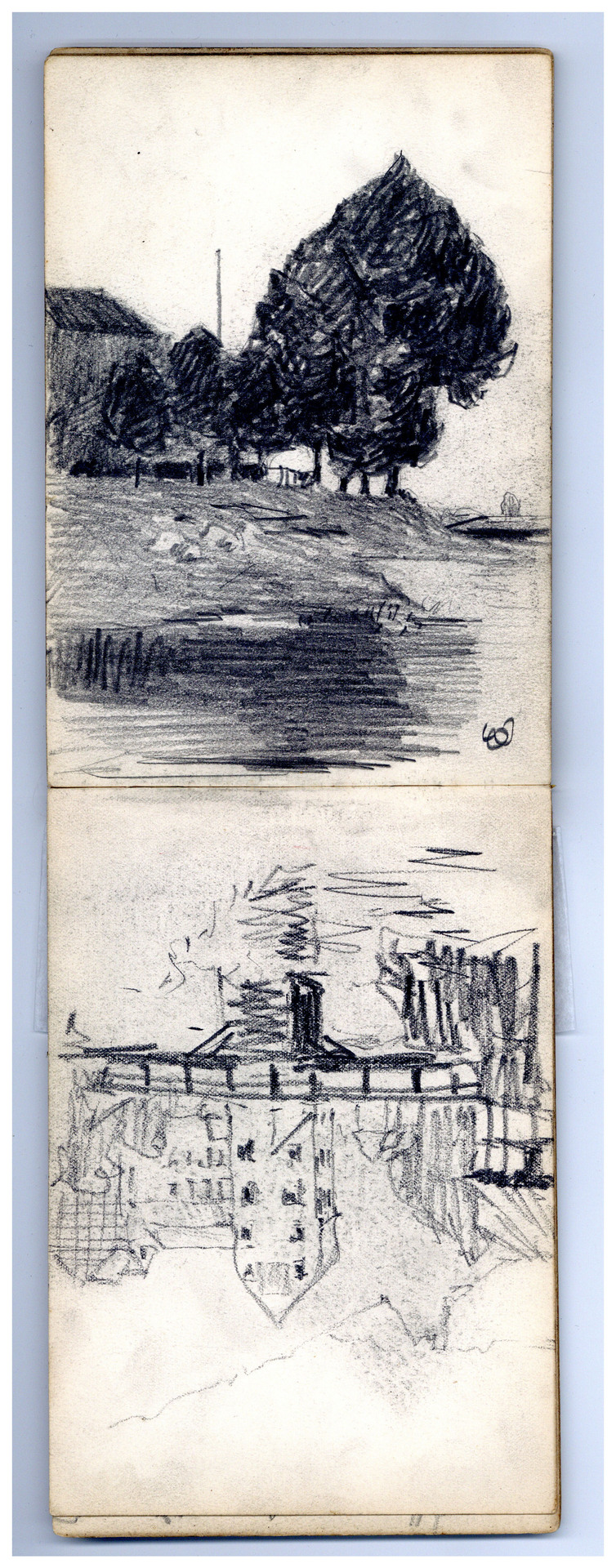

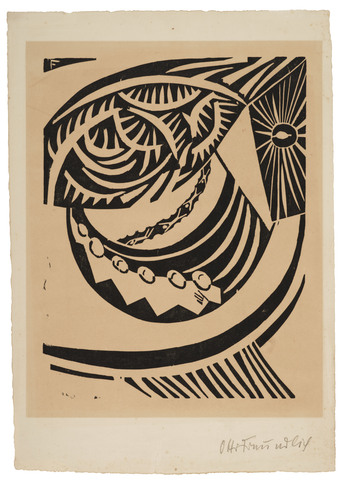

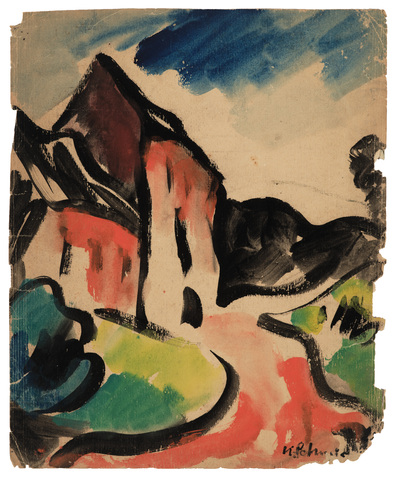

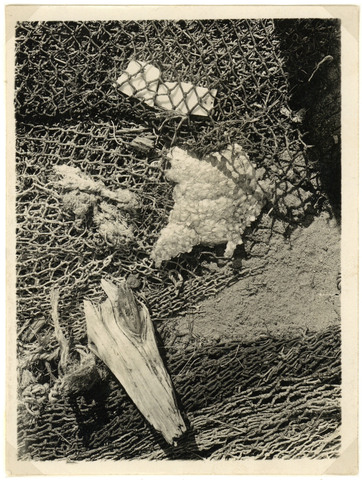

Die folgende Ausstellung bietet einen facettenreichen Einblick in die Kunst des Rheinlandes im frühen 20. Jahrhundert. Gezeigt wird eine breitgefächerte Auswahl an Kunstwerken und Dokumenten Düsseldorfer Künstlervereinigungen vom „Sonderbund“ über „Das Junge Rheinland bis hin zur „Rheinischen Sezession“. Die Exponate stammen aus dem Rheinischen Archiv für Künstlernachlässe in Bonn (RAK). Mit mehr als fünfzig Nachlässen von Mitgliedern der Düsseldorfer Künstlervereinigung „Das Junge Rheinland“ mitsamt deren Vorgänger- und Nachfolgegruppen ist das Archiv eine zentrale Anlaufstelle für die Erforschung der rheinischen Kunst in dieser Zeit. Künstler wie u.a. Walter Ophey, Max Clarenbach oder Otto Freundlich werden ebenso präsentiert wie Fotografien, Skizzenbücher oder Publikationen aus dem reichhaltigen Fundus des RAK.

Unter dem Radar

Unbekannte Werke aus dem Rheinischen Archiv für Künstlernachlässe

Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe

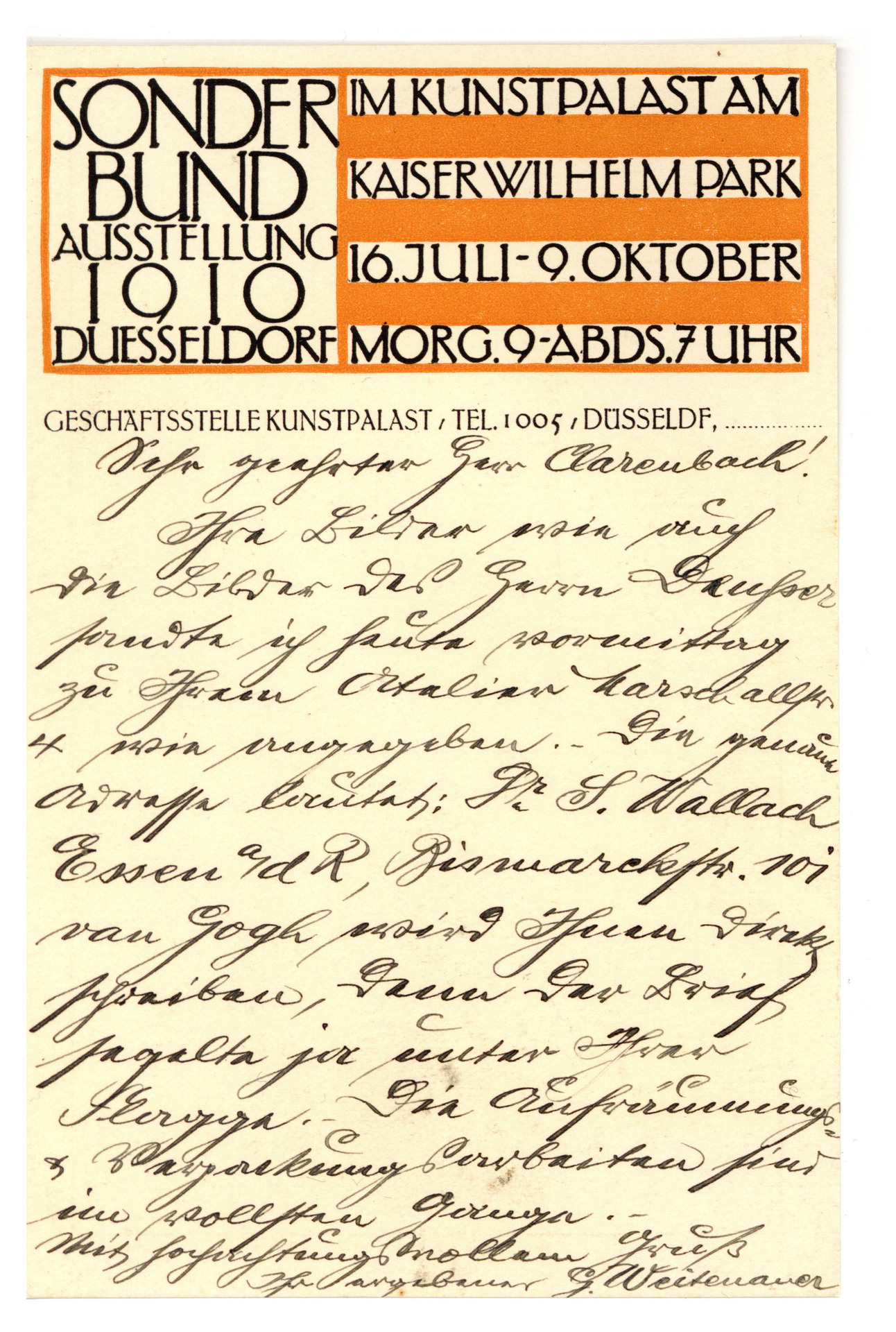

Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler

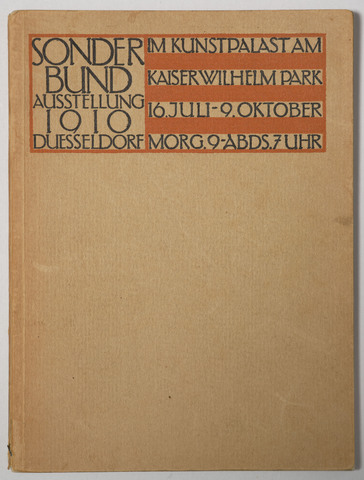

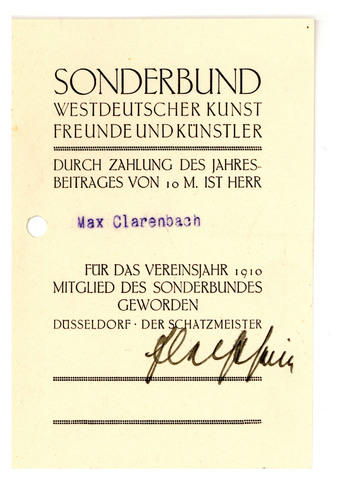

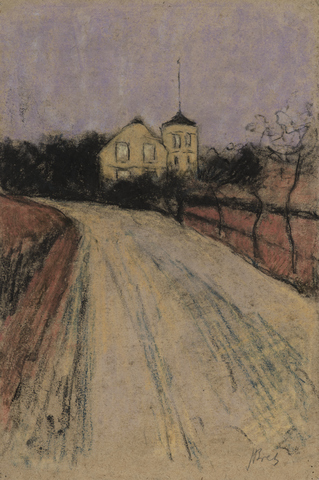

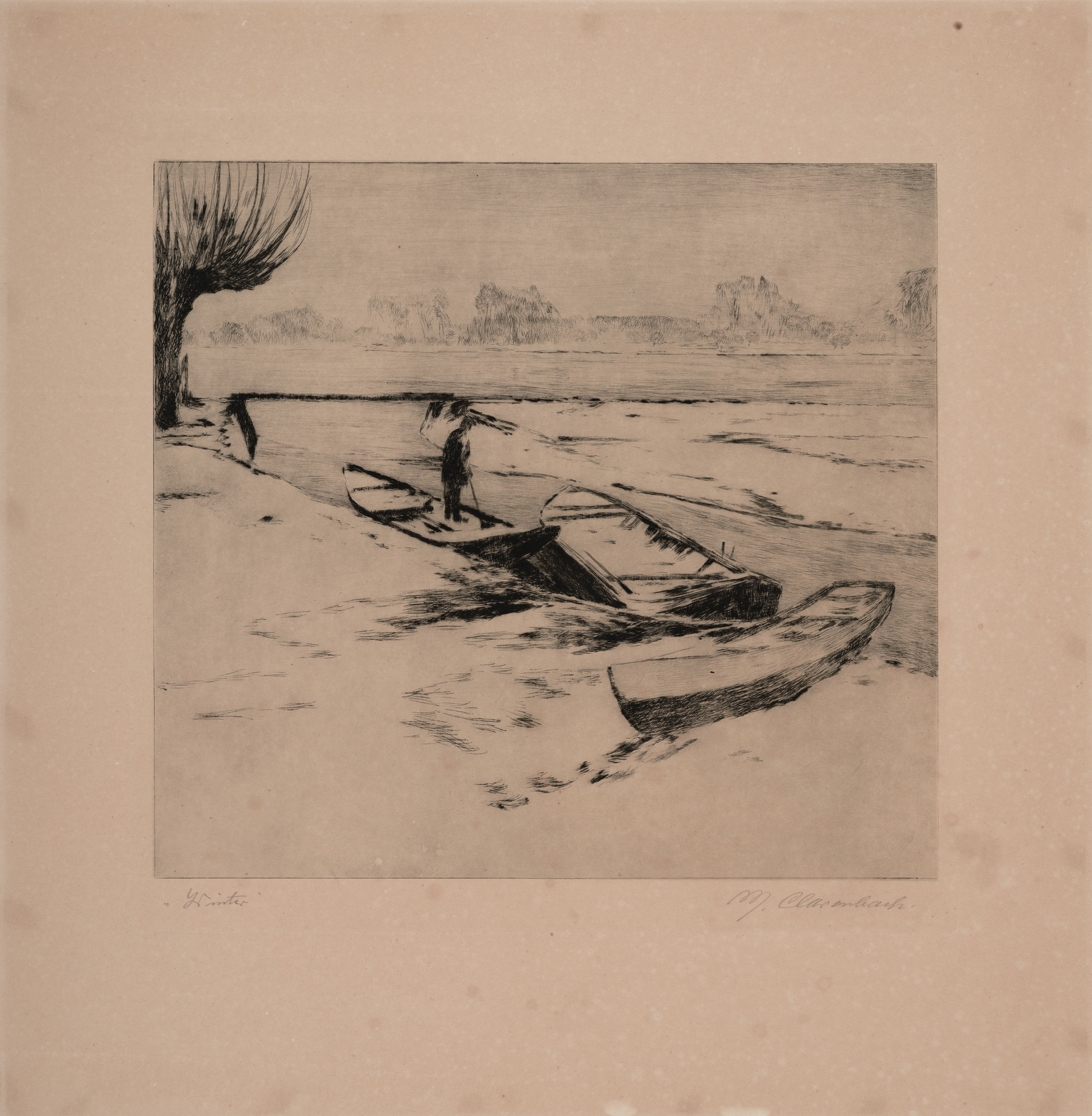

Nach der ersten "Sonder-Ausstellung" im Mai 1908 schlossen sich die beteiligten Künstler im folgenden Jahr zur Künstlervereinigung Sonderbund zusammen: Julius Bretz, Max Clarenbach, August Deusser, Walter Ophey und Wilhelm Schmurr, die Brüder Alfred und Otto Sohn-Rethel aus der alteingesessenen Düsseldorfer Malerfamilie sowie der Architekt Joseph Olbrich. In der ersten offiziellen Ausstellung wurden die Arbeiten der neuen Gruppe mit Werken der französischen Moderne kombiniert. Die Bedeutung der Ausstellung wurde von vielen erkannt. Noch im August desselben Jahres stießen neue Mitglieder hinzu. Letztlich wuchs die Gruppe zu einer großen Vereinigung von Künstler:innen, Museumsdirektor:innen, Kunsthändler:innen und Sammler:innen an, unter dem Namen Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler. Neben verschiedenen Ausstellungsteilnahmen wurde eine jährliche Sonderbund-Ausstellung etabliert, in der weiterhin zeitgenössische nationale Arbeiten neben der internationalen Avantgarde präsentiert wurden. Vor allem die Sonderbund-Ausstellung 1912 in Köln gilt bis heute als eine der wichtigsten Ausstellungen moderner Kunst. Es sollte zugleich die letzte Ausstellung des Sonderbund bleiben. Bereits 1915 löste sich der Sonderbund aufgrund interner Differenzen wieder auf.

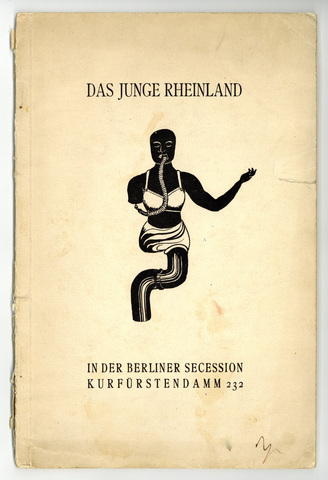

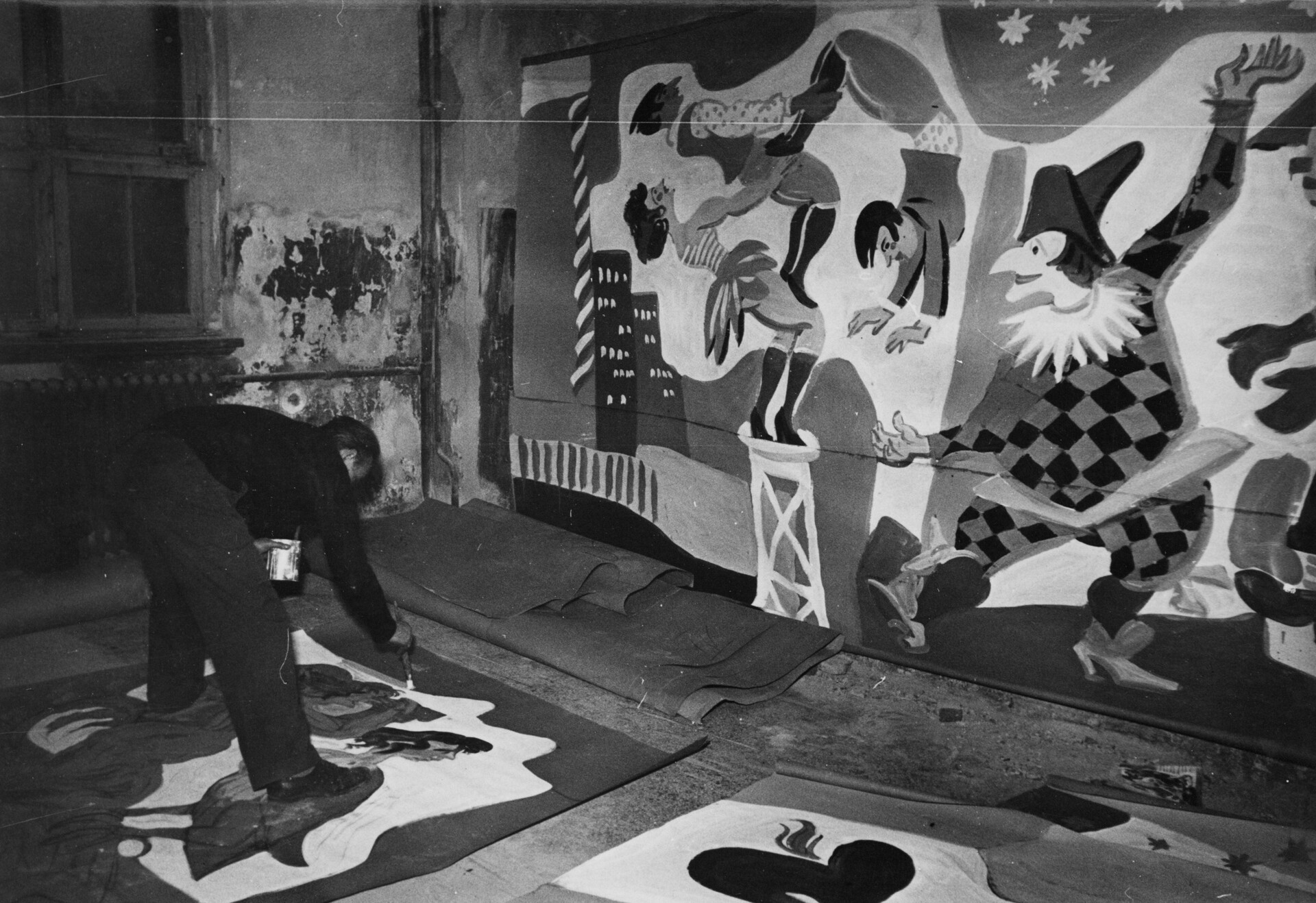

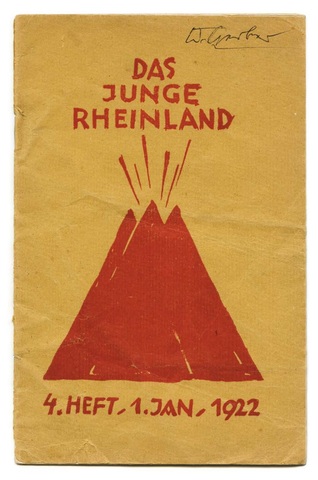

Das Junge Rheinland - der feuerspuckende Vulkan

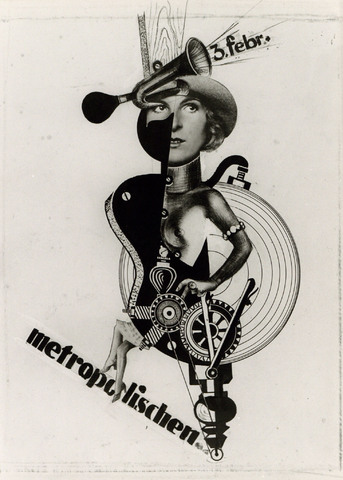

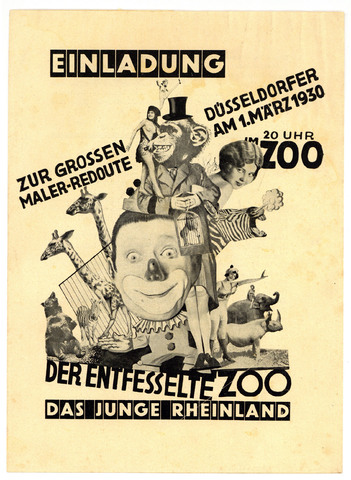

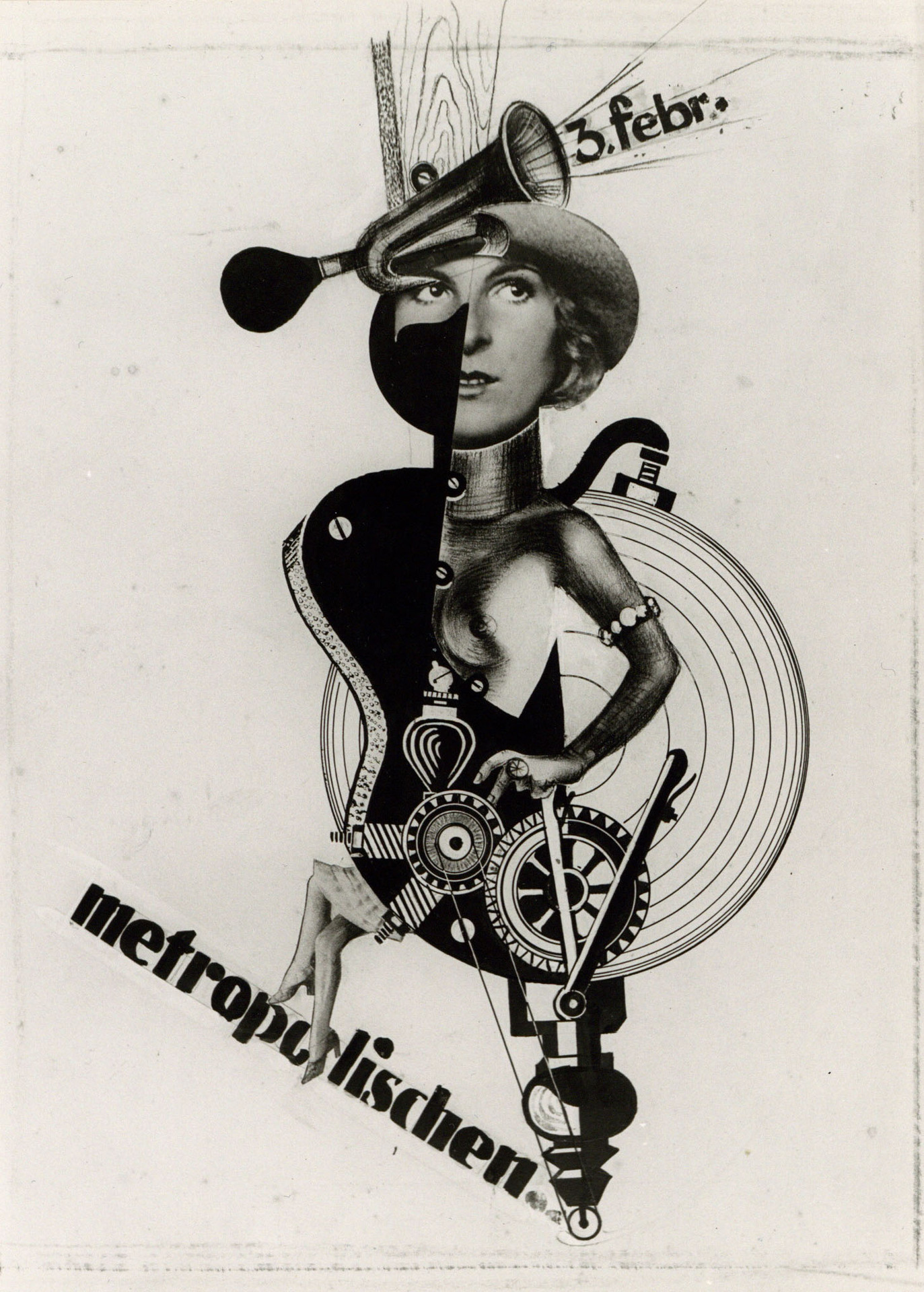

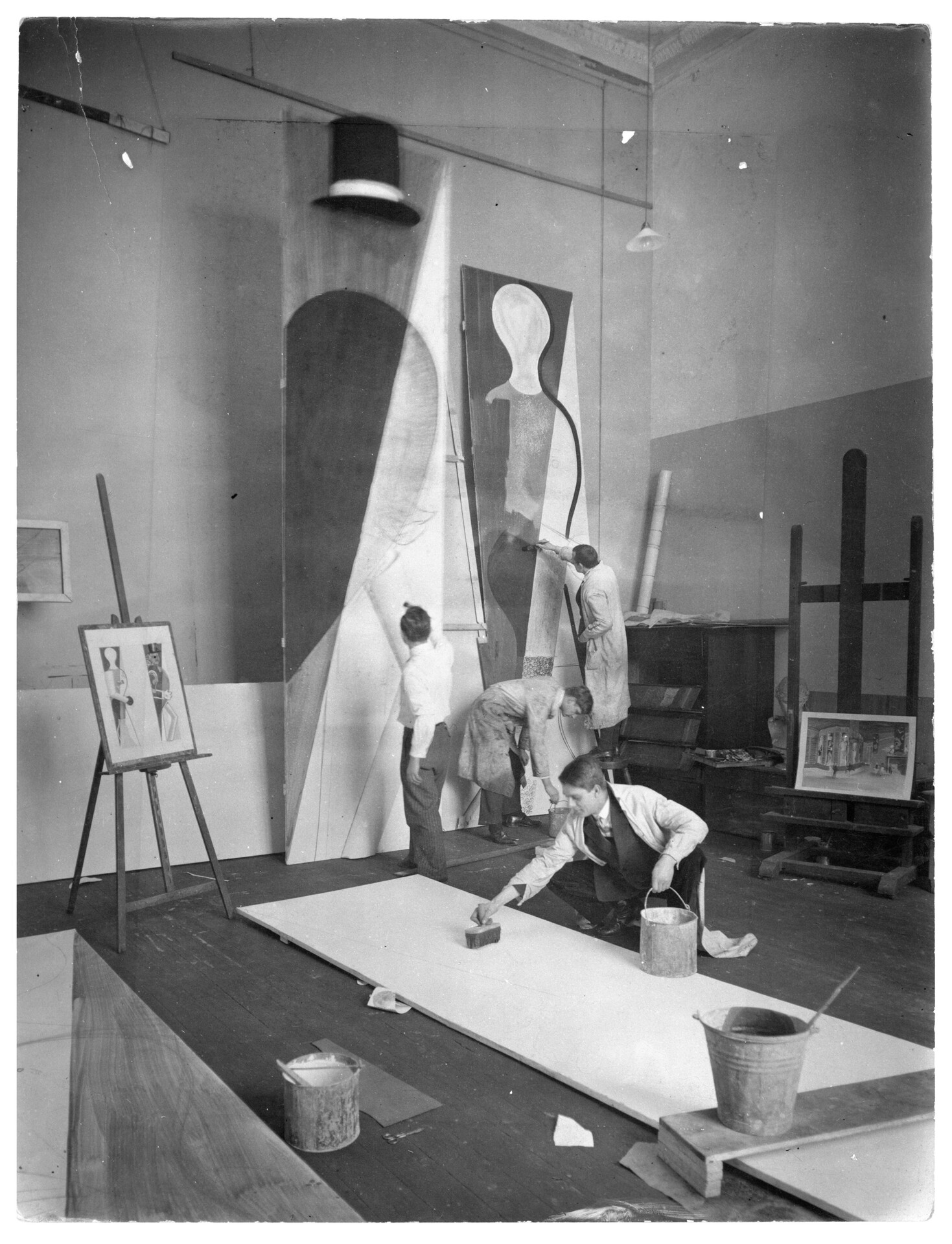

Wenige Monate nach Ende des Ersten Weltkrieges war das Frühjahr 1919 eine Zeit des Um- und Aufbruchs im Rheinland. Die rheinischen Künstler:innen versuchten aktiv zum gesellschaftlichen Wandel beizutragen und sich von der Ordnung des wilhelminischen Kunst- und Kulturbetriebes zu lösen. Im November 1918 riefen der Dichter und Jurist Herbert Eulenberg, der Maler Arthur Kaufmann und der Schriftsteller und Illustrator Adolf Uzarski zum Zusammenschluss der gesamten jungen rheinischen Künstlerschaft auf. Am 24. April 1919 folgte daraufhin die Gründung der Künstlervereinigung Das Junge Rheinland. Ziel der Gruppe war es, lokal und überregional Ausstellungsmöglichkeiten und Sichtbarkeit für die junge rheinische Kunst zu schaffen. Dabei stellten sie sich bewusst in die Tradition des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler.Im Jungen Rheinland versuchte man bereits mit dem Aufruf zum Zusammenschluss aus den Fehlern des Sonderbundes zu lernen. Bewusst wurde von Beginn an ein möglichst großer Kreis an Künstler:innen angesprochen, um als heterogener, aber dadurch eben auch großer Zusammenschluss mehr Einfluss nehmen zu können und längerfristig als Verbund bestehen zu bleiben. Zudem galt es, entgegen den Zielsetzungen des Sonderbunds, die Relevanz rheinischer Kunst herauszustellen und regionale Kunst zu fördern. Die Auswahl der ausgestellten Arbeiten unterlag einem komplexen Jurysystem, durch das die Mitglieder umfangreiche Mitbestimmungsrechte innehatten.

Über die Zeit wuchs Das Junge Rheinland auf mehr als 450 Mitglieder an und wurde damit zum Sammelbecken für Künstler:innen und Intellektuelle der unterschiedlichsten Tendenzen und Fachrichtungen – Maler:innen, Grafiker:innen, Architekt:innen, Gestalter:innen, Dichter:innen und Schauspieler:innen.

Eine virtuelle Ausstellung von

- 1912. Mission Moderne. Die Jahrhundertschau des Sonderbundes. Schaefer, B. (Hrsg.) [Ausst.-Kat. Köln: Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud]. Köln: Wienand 2012.

- Avantgarde gestern. Das junge Rheinland und seine Freunde 1919-1929 [Ausst.-Kat. Düsseldorf: Kunstmuseum, Berlin: Haus am Waldsee]. Düsseldorf: Hang 1970.

- Baumeister, A., Das Junge Rheinland. Zur Geschichte der Künstlergruppe. In Das Junge Rheinland. Vorläufer – Freunde – Nachfolger. Anna, S. & Baumeister, A. (Hrsg.). Ostfildern: Hatje Cantz 2008.

- Breuer, D. (Hrsg.), Die Moderne im Rheinland. Ihre Förderung und Durchsetzung in Literatur, Theater, Musik, Architektur, angewandter und bildender Kunst 1900-1933. Köln/Bonn: Rheinland-Verlag 1994.

- Büchner, J., Julius Bretz, Recklinghausen 1970.

- Cepl-Kaufmann, G., Mölich, G. & Grande, J. (Hrsg.), Rheinisch! Europäisch! Modern! Netzwerke und Selbstbilder im Rheinland vor dem Ersten Weltkrieg. Essen: Klartext-Verlag 2013.

- Cremer, D., Was bleibt? Zur Bedeutung von Schriftnachlässen für die Forschung zum Jungen Rheinland In annoRAK (2019), S. 24-33.

- Cremer, D., „Es wird ein Fest der Feste, eine Nacht der Nächte!“. Erwin Wendt und die Künstler- und Karnevalsfeste im Umfeld des Jungen Rheinland In annoRAK (2019), S. 34-43.

- Das Junge Rheinland. „Zu schön, um wahr zu sein“. Heymer, K. & Cremer, D. (Hrsg.) [Ausst.-Kat. Düsseldorf: Kunstpalast]. Köln: Wienand 2019.

- Dascher, O., ”Es ist was Wahnsinniges mit der Kunst“. Alfred Flechtheim. Sammler, Kunsthändler, Verleger. Quellenstudien zur Kunst, Schriftenreihe der International Music and Art Foundation, 6. Wädenswill: Nimbus. Kunst und Bücher, 2011.

- Die Rheinischen Expressionisten 1913. Der Schock der Moderne in Bonn. Bearbeitet von Ruth Diehl und Peter Dehring. Verein August Macke Haus (Hrsg.) [Ausst.-Kat. Bonn: August Macke Haus Bonn]. Bonn 1993.

- Egon Wilden. Leben und Werk 1894-1931, Förderkreis Kunstmuseum Ahlen e.V. (Hrsg.), Bremen 2009.

- Heusinger von Waldegg, J., Otto Freundlich - Monographie mit Dokumentation und Werkverzeichnis, Köln/Bonn 1978.

- Konstellationen der Stille. Carl Schneiders (1905–1975) - Werke, hrsg. v. Dirk Tölke, Aachen 2024.

- Kraus, S., Walter Ophey: 1892-1930. Leben und Werk, Stuttgart: Hatje Cantz, 1993.

- Krempel, U., Am Anfang: Das Junge Rheinland. Zur Kunst und Zeitgeschichte einer Region 1918-1945 [Ausst.-Kat. Düsseldorf: Kunsthalle]. Düsseldorf: Claassen 1995.

- Moeller, M. M., Der Sonderbund. Seine Voraussetzungen und Anfänge in Düsseldorf, Köln: Rheinland-Verlag 1984.

- Paffrath, H., Max Clarenbach. 1880 Neuss – Köln 1952, Düsseldorf 2001.

- Petersen, C., „ich eigne mich doch nicht fürs Theater“. Egon Wilden abseits der Bühnen des Rheinlands, in: annoRAK 7 (2019), S. 92-101.

- Pitzen, J., Jupp Rübsam 1896-1976, Krefeld 1991.

- Ullner, J.-H., „(…) in all den Jahren nie verstummt.“ – Künstlerinnen im Jungen Rheinland. Eine Spurensuche in den Beständen des Rheinischen Archivs für Künstlernachlässe, in: annoRAK 7 (2019), S. 132-141.

- von Hülsen-Esch, A., ‘Paris ist so doll, wie man es sich nicht träumen kann.‘ Walter Opheys Briefe aus Paris. In annoRAK (2019), S. 54-65.

- von Hülsen-Esch, A., Cremer, D. & Ullner, J. (Hrsg.) (2021). Das junge Rheinland. Gegründet, gescheitert, vergessen? Berlin: deGruyter 2021.

- Walter Ophey. Farbe bekennen!, hrsg. v. Gunda Luyken, Köln 2018.

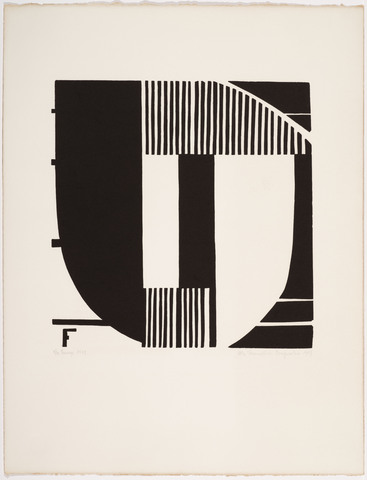

- Wick, R. K., Eugen Batz. Ein Bauhaus-Künstler fotografiert, Köln 2008.

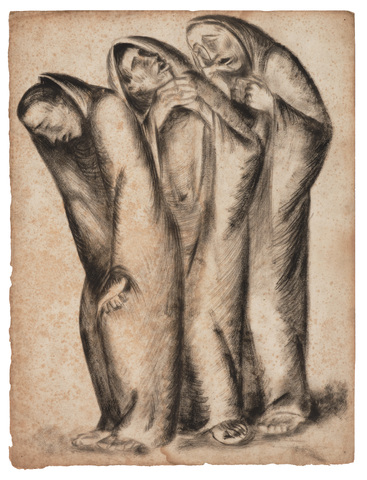

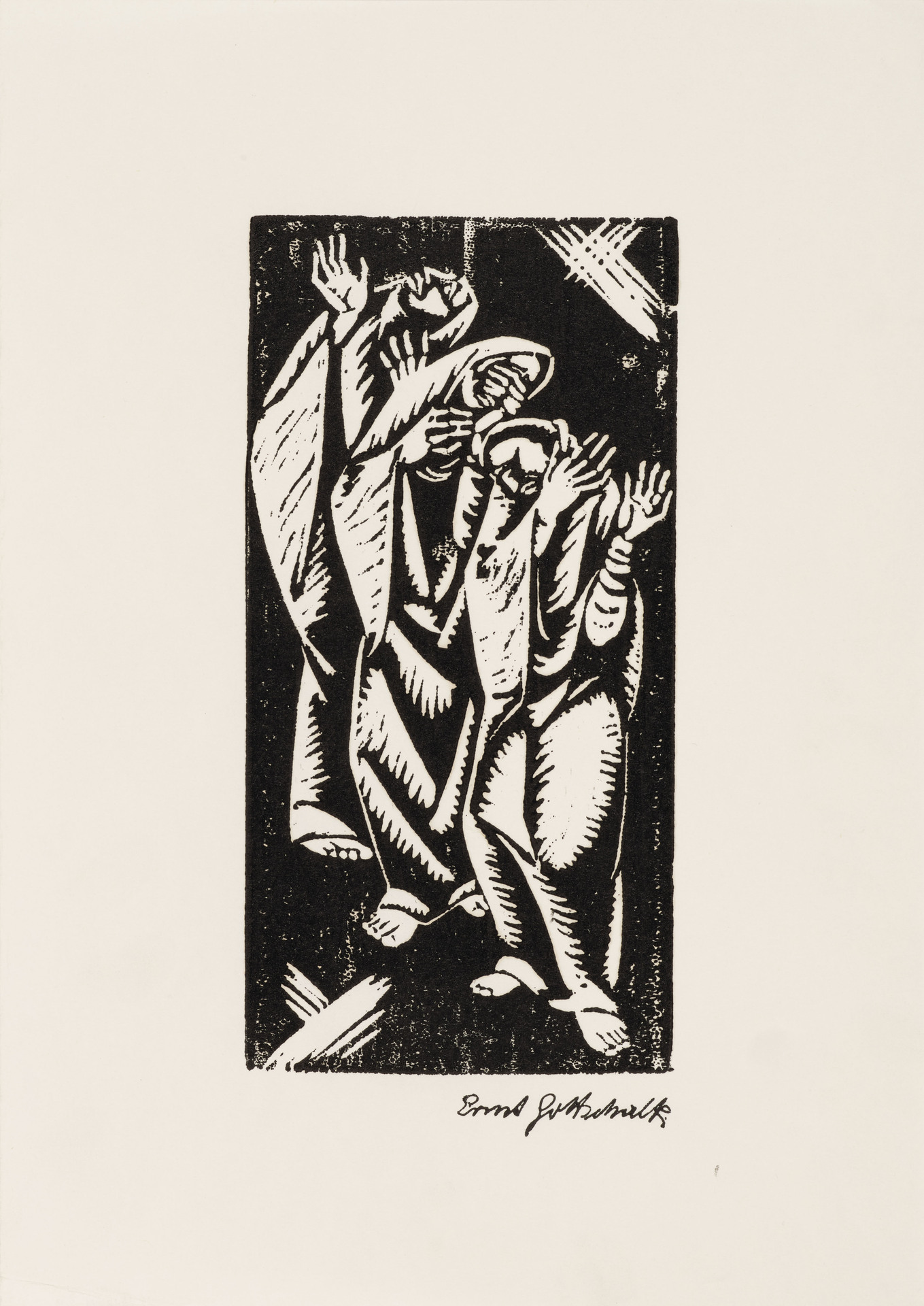

- Wolters, J. P., Ernst Gottschalk. Ein Bildhauer in einer Malerstadt, in: annoRAK 8 (2023), S. 112-125.

Team

Diese Ausstellung wurde am 25.04.2025 veröffentlicht.

Impressum

Die virtuelle Ausstellung Unter dem Radar wird veröffentlicht von:

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Universitätsstr. 1

40225 Düsseldorf

in Kooperation mit:

Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe (RAK)Oppelner Straße 130

53119 Bonn

gesetzlich vertreten durch

Bezirksregierung Köln

Telefon:

Fax:

E-Mail:

huelsen-esch@phil.hhu.de

kontakt@rak-bonn.deInhaltlich verantwortlich:

Univ.-Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch / Dr. Daniel Cremer

Institut für Kunstgeschichte

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Universitätsstr. 1, Geb. 24.21.00.83

40225 Düsseldorf

Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe (RAK)

Oppelner Straße 130

53119 Bonn

Kurator*innen:

Objekttexte:

Dr. Daniel Cremer

Aileen Berndt

Univ.-Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch

Luca Krewani

Rosa Pongs

Hannah Steinmetz M.A.

Layout und Gestaltung:

Luca Krewani

Hannah Steinmetz M.A.

Rechtliche Hinweise:

Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Institution, welche die Ausstellung veröffentlich hat sowie die Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit der virtuellen Ausstellung besonders geachtet. Der auf dieser Internetseite vorhandene Link vermittelt lediglich den Zugang zur virtuellen Ausstellung. Die Deutsche Digitale Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der virtuellen Ausstellung und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der virtuellen Ausstellung, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

DDBstudio wird angeboten von:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten,

handelnd für das durch Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete Kompetenznetzwerk

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 266-41 1432, Fax: +49 (0) 30 266-31 1432,

E-Mail: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

DE 13 66 30 206

Inhaltlich verantwortlich:

Dr. Julia Spohr

Leiterin der Geschäftsstelle

Finanzen, Recht, Kommunikation, Marketing

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Konzeption:

Nicole Lücking, Deutsche Digitale Bibliothek

Stephan Bartholmei, Deutsche Digitale Bibliothek

Dr. Michael Müller, Culture to Go GbR

Design:

Andrea Mikuljan, FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH

Technische Umsetzung:

Culture to Go GbR mit Grandgeorg Websolutions

Hosting und Betrieb:

FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH