Die Ausstellung wurde aus eigenen Beständen sowie mit Leihgaben des Phyletischen Museums Jena, der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek zusammengestellt sowie mit dankenswerter, großzügiger Unterstützung und Dauerleihgaben der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Alfred Edmund und Christian Ludwig Brehm-Stiftung, Renthendorf und des Förderkreis-Brehm e. V.

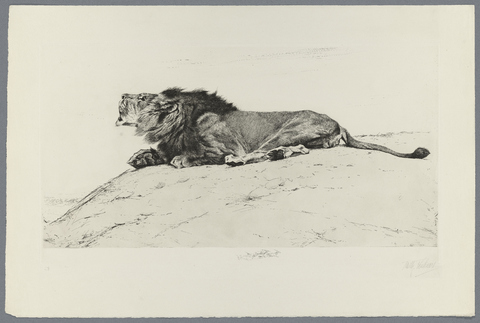

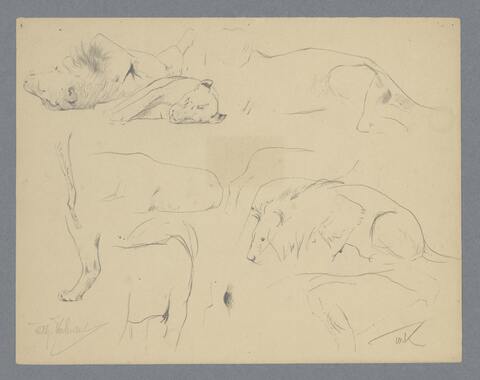

Den Ankauf der Werke von Wilhelm Kuhnert aus dem Kunsthandel und deren Restaurierung haben in selbstloser Weise folgende Privatpersonen und Institutionen ermöglicht, denen wir zu großem Dank verpflichtet sind:

Willi Beer, Heiligenaue; Thomas Bleicher; Cati und Wolfram Eberhardt, Jena-Maua; Ronny Eberhardt, Stadtroda; Ferdinand und Rita von Eggeling, Kleinebersdorf; Bärbel und Johannes Franck, Jena; Sven Geisenheiner, Erdmannsdorf; Dietrich von Knorre, Jena; Heinz Langer, Renthendorf; Christine Lieberknecht, Ramsla; Jochen Ludwig, Stadtroda; Olaf Möller, Rödingen; Dieter Müller, Gau-Odernheim; Henrik Roselt, Radebeul; Edgar Reisinger, Jena; Eike und Thomas Schütze, Jena; Marcus Spangenberg, Regensburg; Gabriele und Jochen Süss, Lippersdorf und Saalfeld; Hartmut Weidemann, Trockenborn-Wolfersdorf; Ernst von Siemens Kunststiftung, Berlin; ABML architekten, Bad Berka; Thüringer Staatskanzlei, Erfurt; Förderkreis Brehm e. V., Renthendorf; Sparkassen-Stiftung Jena-Saale-Holzland; Sparkasse Jena-Saale-Holzland; Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Eisenberg; Zweckverband Brehm-Gedenkstätte, Renthendorf; Rodalia-Apotheke, Stadtroda; Lindenau-Museum, Altenburg; Alfred Edmund und Christian Ludwig Brehm-Stiftung