Vom Kalten Krieg zum europäischen Umbruch

Das Institut für Europäische Geschichte 1950–1990

01

Einführung

Vom Kalten Krieg zum europäischen Umbruch.

Gliederung

- Einführung

- Der französisch-deutsche Gründungsimpuls

Ein »Schuman-Plan der Geschichtsforschung« und ein europäisches Geschichtsbuch - Die Doppelstruktur

»…von der Grundkonzeption her aufeinander bezogen« – ein Institut, zwei Abteilungen - Legitimierungen

Ein Kalter Krieg um »das gemeinsame europäische Erbe« - Lasten

Selbst-Entnazifizierung und Wiedereingliederungshilfe – ein Europa-Institut und der Nationalsozialismus - Der Ort und die Menschen

Die Domus Universitatis als Arbeits- und Wohngemeinschaft - Etablierung und Ausbau

Eine »Forschungsgemeinschaft mit inter- oder übernationalem Charakter« - Profilierungen I

Ein »katholischer« Luther – Konfessionskonflikt, Zensur und Ökumene - Profilierungen II

Ein neues Bild vom Alten Reich – Rechtsordnung und politisch-soziales System - Aufbrüche

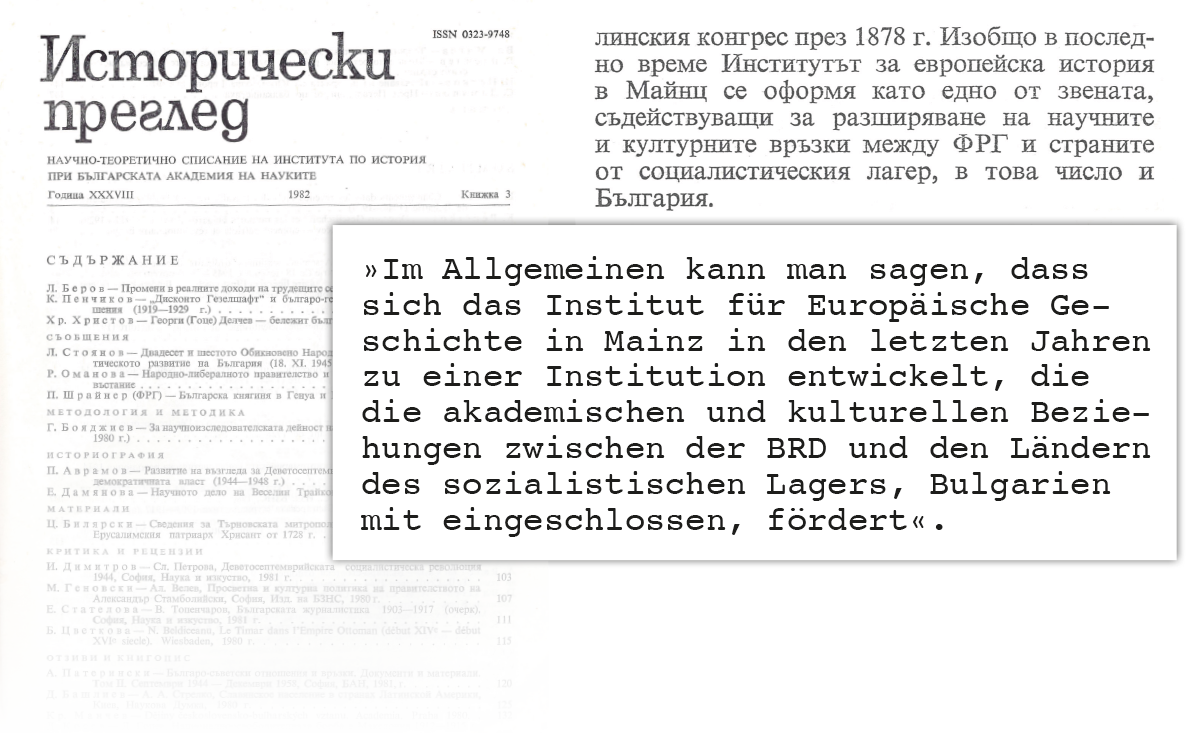

Wissenschaft als Ostpolitik – »Kaffeerunden« vor und hinter dem Eisernen Vorhang

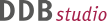

Das Institut im Überblick

Organigramm des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte

Eigenproduktion, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Aufbau

Das Institut für Europäische Geschichte wurde 1950 als selbstständiges Forschungsinstitut gegründet. Es vergibt Stipendien an jüngere Wissenschaftler/innen aus dem In- und Ausland, die im Institutsgebäude forschen und leben. Das Institut gliedert sich in die Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte und die Abteilung für Universalgeschichte, seit 2019 erweitert um einen Bereich für Digitale historische Forschung. Die Abteilungen bestehen aus wissenschaftlichen Beschäftigten und werden von einer Direktorin bzw. einem Direktor geleitet. Zudem wirbt das Institut »Drittmittel« für weitere Forschungsprojekte ein. Eine öffentlich zugängliche Spezialbibliothek unterstützt die Forschungen am Institut.

Logos des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Leibniz-Gemeinschaft

Aus der Sammlung von

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz; Bundesministerium für Bildung und Forschung; Leibniz-Gemeinschaft

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Trägerschaft und Finanzierung

Das Institut für Europäische Geschichte, eine Stiftung bürgerlichen Rechts, finanzierte sich in den ersten Jahren aus Zuwendungen der französischen Militärregierung. 1953 übernahm das Land Rheinland-Pfalz die Finanzierung. Zwischen 1957 und 1976 wurde das Institut von der Gemeinschaft der Länder gefördert, bevor es wieder in die alleinige Finanzierung des Landes Rheinland-Pfalz überging, die weiterhin durch Stipendienmittel des Bundes ergänzt wurde. 2012 wurde das Institut in die gemeinsame Förderung von Bund und Ländern aufgenommen und ist – nunmehr als »Leibniz-Institut für Europäische Geschichte« – Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Meilensteine 1950 bis 1990

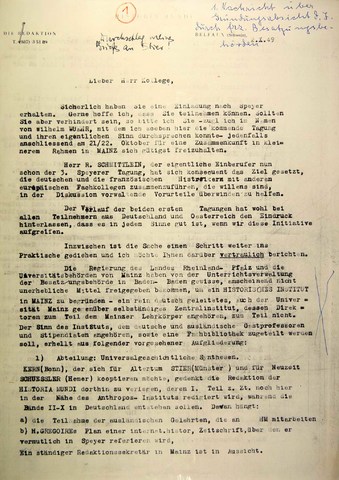

- 22.–26.03.1949

II. Internationales Historikertreffen in Speyer (mit Fritz Kern und Joseph Lortz) - 20.04.1949

Erster Hinweis auf geplante Gründung eines »Instituts für Kultur- und Religionsgeschichte« mit zwei Abteilungen für »Allgemeine Kulturgeschichte« und für »Europäische Religionsgeschichte« unter Leitung von Fritz Kern und Joseph Lortz - 25.04.1950

Fritz Kern und Joseph Lortz zu Direktoren des Instituts ernannt; französische Militärregierung übernimmt Finanzierung für 1950 - 21.05.1950

Tod Fritz Kerns - 06.06.1950

Bezug der provisorischen Institutsräume (Am Höfchen 5) - 13.11.1950

Vorträge zur Eröffnung des Instituts - 1951

Erster Stipendiat am Institut - März 1951

Landtag Rheinland-Pfalz genehmigt Etat des Instituts - 14.04.1951

Martin Göhring Direktor des Instituts, Abteilung für Universalgeschichte - 23.04.1951

Ministerrat Rheinland-Pfalz genehmigt Stiftungsurkunde des Instituts vom 19.04.1951 - 29.05.1951

Vorträge zur Eröffnung der Abteilung für Universalgeschichte - 26.06.1951

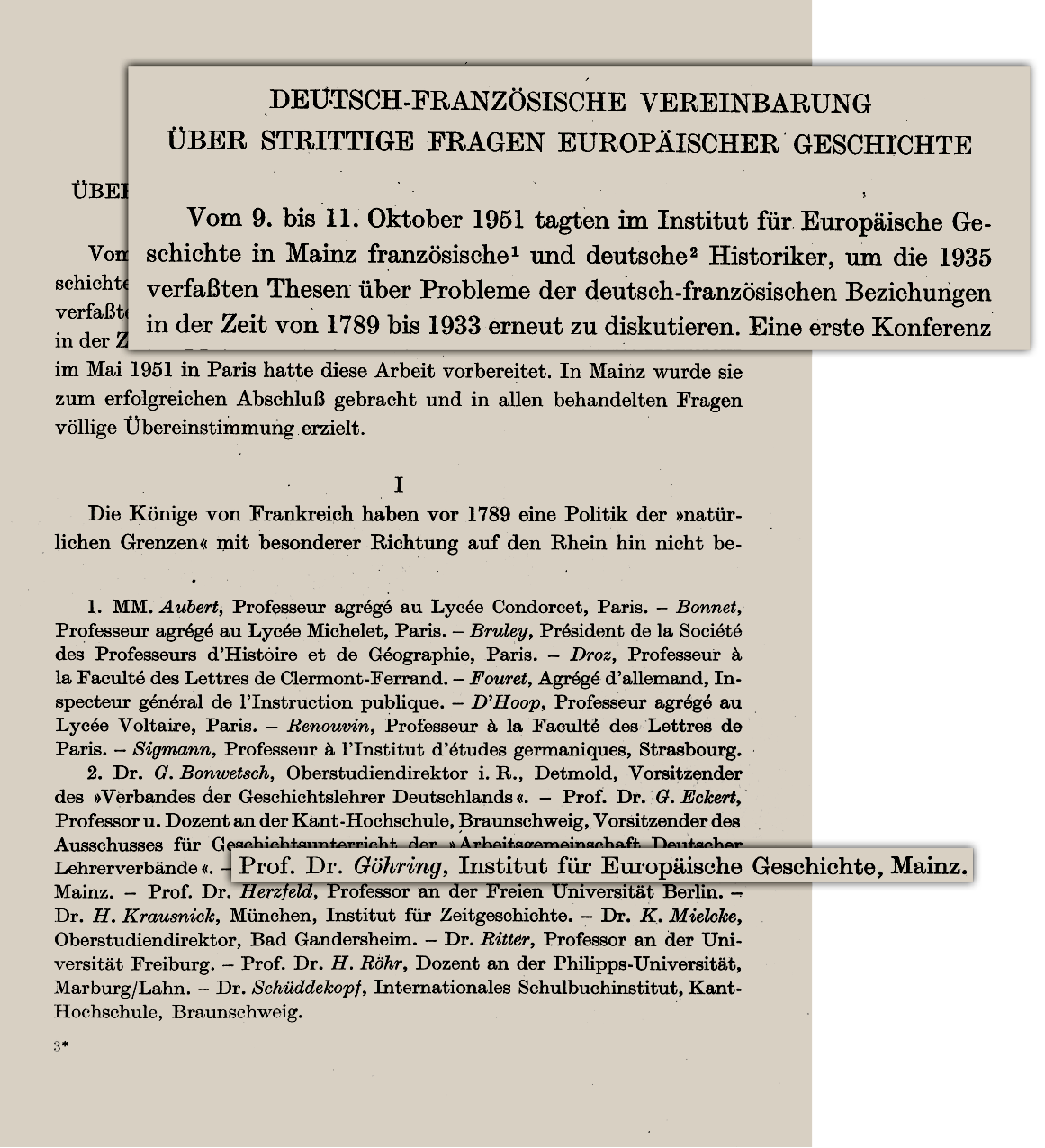

Institut erhält dauerhaftes Nutzungsrecht der Domus Universitatis - 09.–11.10.1951

Deutsch-französische Tagung im Institut (Richtlinien für den Geschichtsunterricht) - 1952

Erster Band der »Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz« - 1953

Erste Stipendiatin am Institut - 17.01.1953

Eröffnung der Domus Universitatis - 02.–06.11.1953

Kongress zu Bernhard von Clairvaux - 16.–20.03.1955

Kongress »Europa – Erbe und Auftrag« - Ende 1960

Wohnheim im Dachgeschoss bezugsfertig - 08.11.1961

Vortrag »Luthers Thesenanschlag. Tatsache oder Legende?« von Erwin Iserloh - 1963

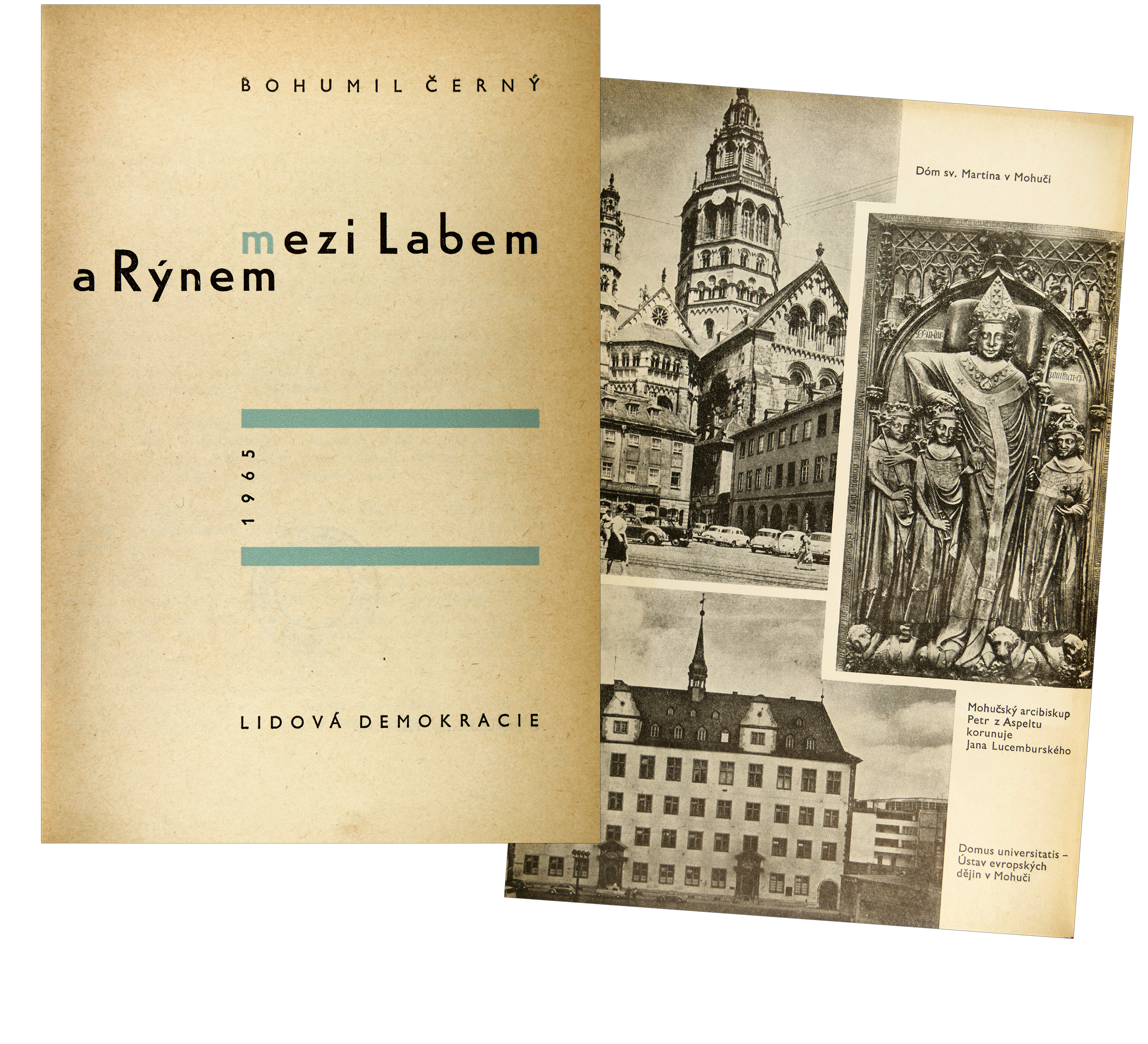

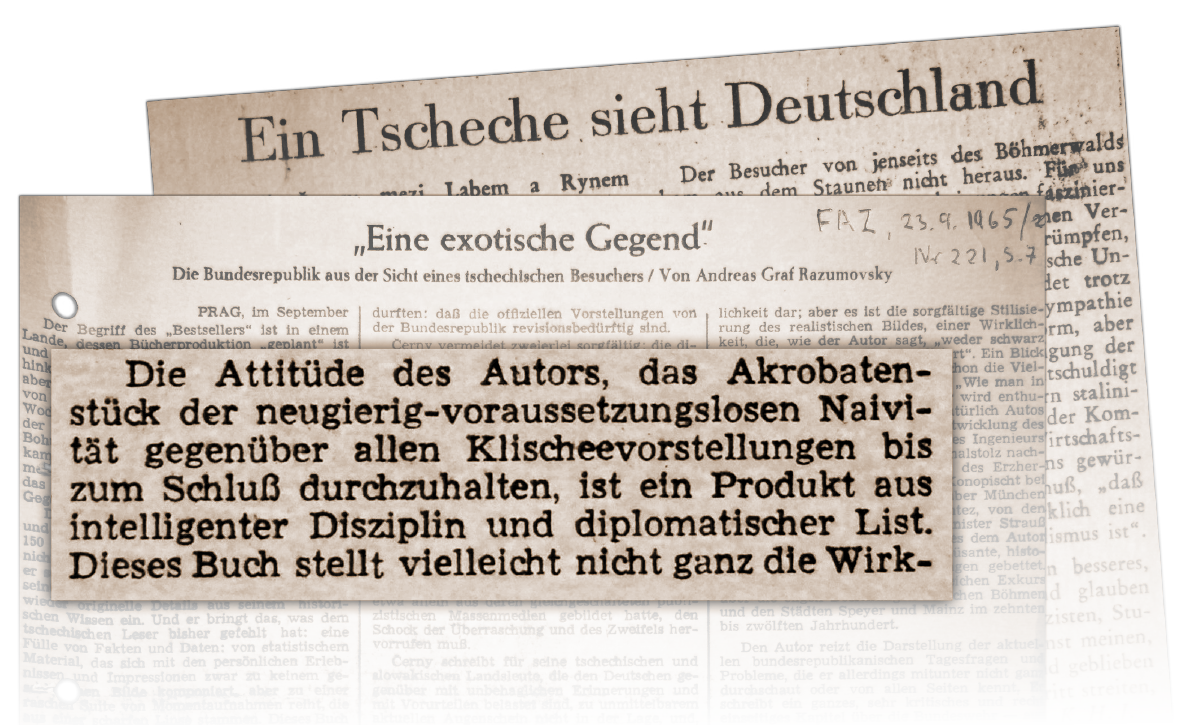

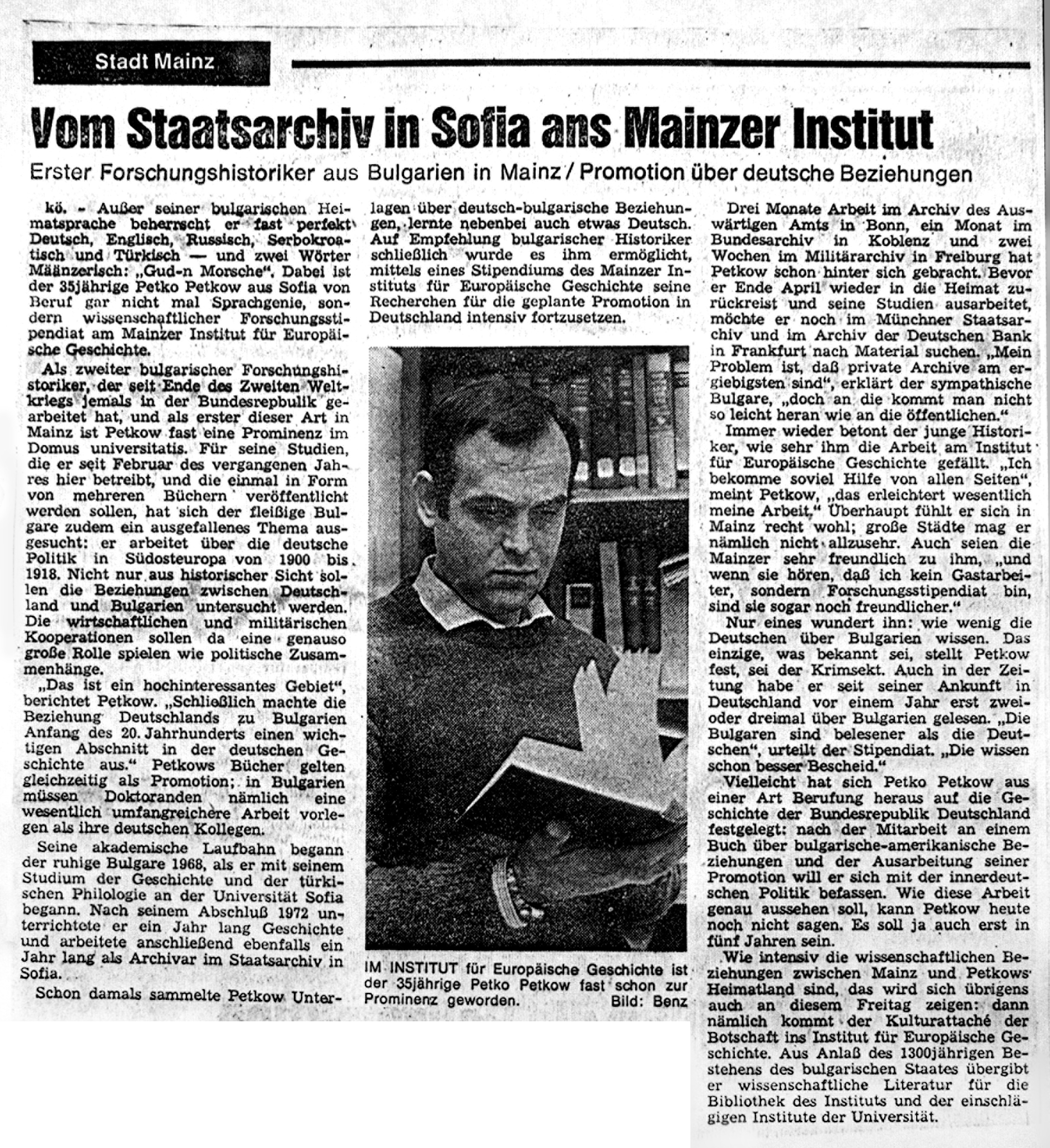

Erster Stipendiat aus der Tschechoslowakei am Institut - 1965

Erste Stipendiatin aus Polen am Institut - 1966

Erste Stipendiatin im Wohnheim - 22.03.1968

Wissenschaftliche Mitarbeiter der Abteilung Universalgeschichte fordern kollegiale Leitung - 15.10.1968

Karl Otmar von Aretin Direktor des Instituts, Abteilung für Universalgeschichte - 1969

Direktorenwohnung im zweiten Obergeschoss in Wohnheimzimmer umgewandelt - 20.–22.05.1970

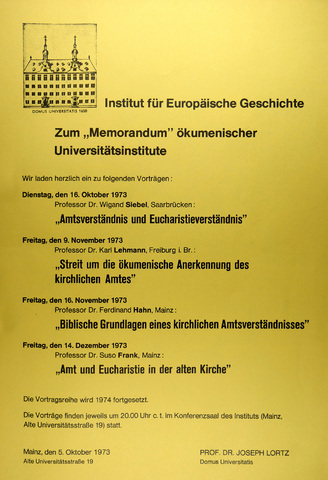

Erste Tagung (»Die portugiesische Ära der Kolonisations- und Entdeckungsgeschichte«) seit 1955 - 02.07.1973–05.10.1974

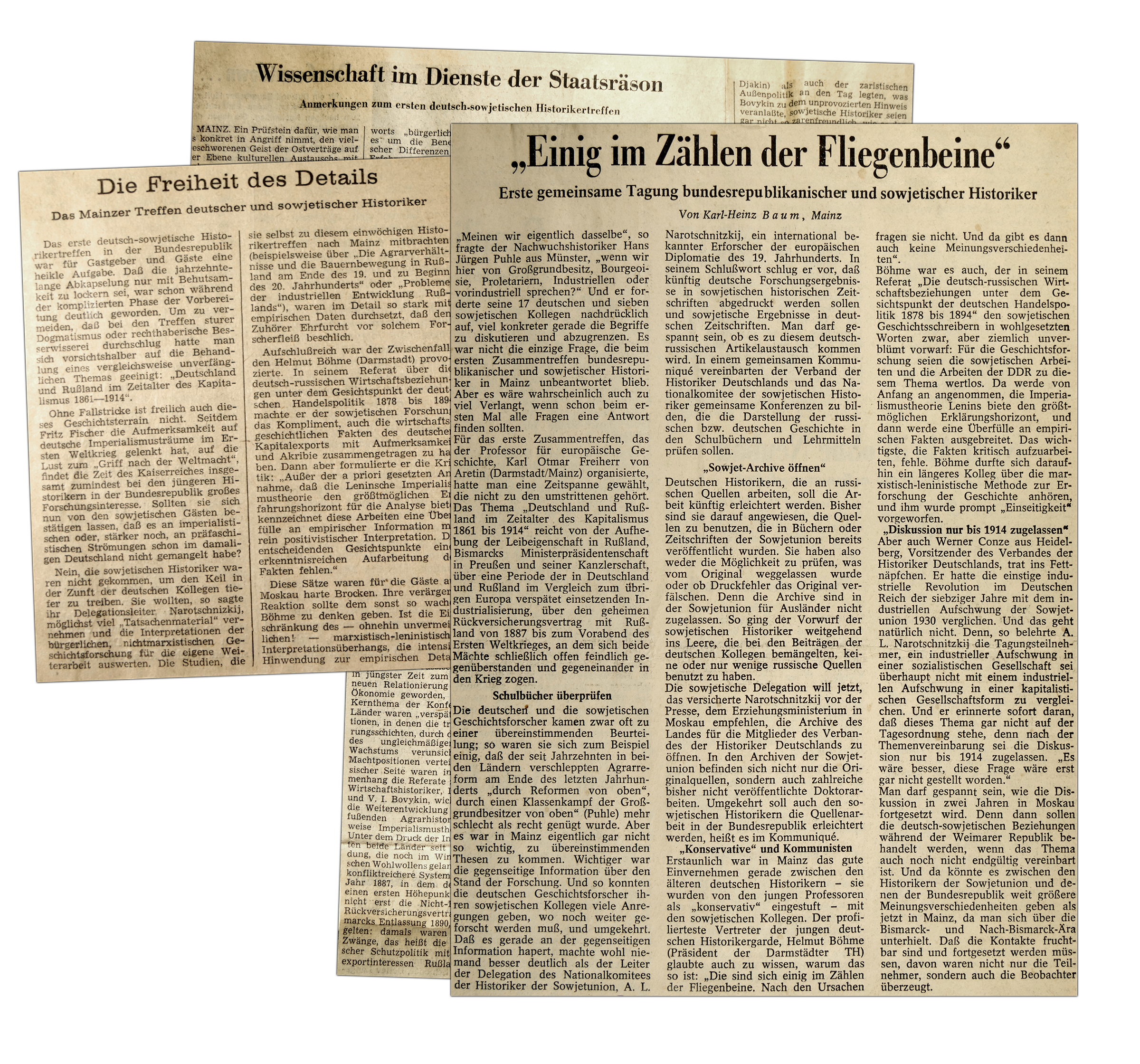

Vortragsreihe »Zum ›Memorandum‹ ökumenischer Universitätsinstitute« - 14.–21.10.1973

Erstes Deutsch-sowjetisches Historikerkolloquium in Mainz (weitere

1975 in Leningrad, 1979 in München, 1981 in Moskau) - 1975

Erstes »Beiheft« der »Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte« - 1975–1981

DFG-Forschungsschwerpunkt Mainz/Gießen »Deutsche Sozial- und Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit« - 01.04.1976

Peter Meinhold Direktor des Instituts, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte - 1978–1983

Forschungsschwerpunkt »Die Interdependenz politischer und wirtschaftlicher Entwicklung in der Innen- und Außenpolitik des Versailler Staatensystems 1919–1939«, gefördert durch Volkswagen-Stiftung - 11.–15.10.1978

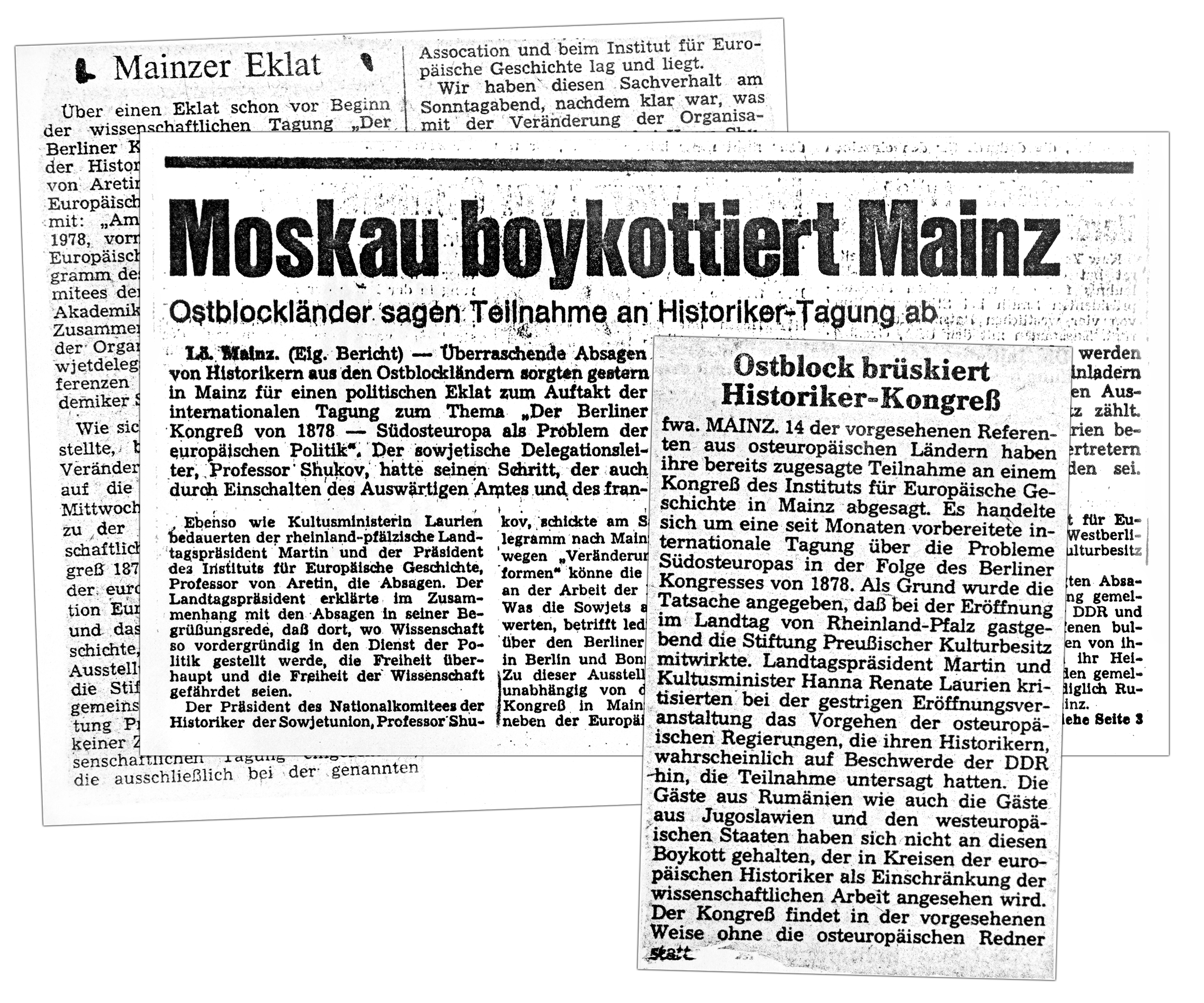

Tagung »Der Berliner Kongreß von 1878« - 18.09.1980–26.03.1981

Vortragsreihe »Die Vielfalt der Religionen und die Probleme der Gegenwart« - 01.04.1981

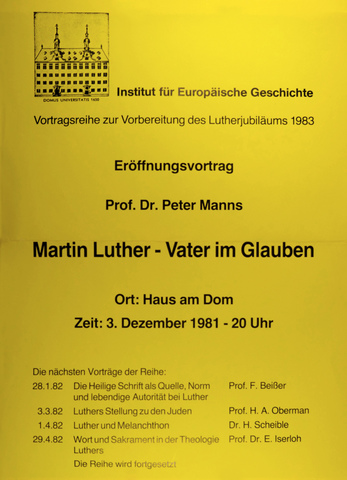

Peter Manns Direktor des Instituts, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte - 05.12.1981–07.02.1985

Vortragsreihe zum Luther-Jubiläum 1983 - 12.–14.04.1984

Erste Tagung deutscher und nordamerikanischer Frühneuzeithistoriker/innen in Chicago - 1985–1989

Forschungsprojekt »Deutschland und die Französische Revolution«, gefördert durch Volkswagen-Stiftung - 1988–1989

Wissenschaftsrat evaluiert Institut - 01.12.1990

Vortrag von Winfried Schulze (»Das Mainzer Paradoxon«) zur Gründung des Instituts aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens

Direktoren und Direktorin des (Leibniz-) Instituts für Europäische Geschichte

Jahrzehntelang wurde das Institut im Nebenamt von aktiven oder bereits pensionierten Universitätsprofessoren geleitet. 1995 wurde eine hauptamtliche Leitungsposition im Haushalt verankert; 2008 folgte die zweite. Seitdem werden die Direktorinnen und Direktoren auf Professuren an der Johannes Gutenberg-Universität berufen. Dort können sie lehren und u.a. Promotionen betreuen, sind ansonsten aber für die Leitung des Instituts freigestellt.

Amtszeiten der Direktorin und der Direktorin

Berger, Joachim, Zeitleiste (Vorschaubild), 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte

Joseph Lortz

Benz, Klaus, Foto, 1972

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Klaus Benz

Joseph Lortz (1887–1975)

Studium der katholischen Theologie und Philosophie in Rom und Fribourg/Schweiz 1907–1913

Promotion in Rom (Dr. phil.) 1910 und Bonn (Dr. theol.) 1920

Priesterweihe 1913

Habilitation in Würzburg 1923

Professur in Braunsberg/Ostpreußen 1929–1935 und Münster 1935–1950

Außerordentliche Professur für Abendländische Religionsgeschichte, JGU Mainz, Philosophische Fakultät 1950–1956

Direktor des Instituts 1950–1975 (mit Nebenvergütung)

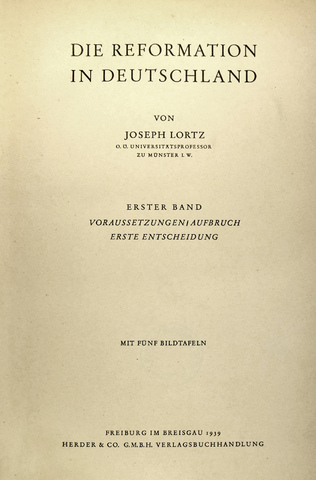

Hauptwerke: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung (1933, 21. Aufl. 1964); Die Reformation in Deutschland (1939/1940, 6. Aufl. 1982); Europa und das Christentum (Hg., 1959). | Lit.

Peter Meinhold

unbek., Foto, o.D.

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Peter Meinhold (1907–1981)

Studium der evangelischen Theologie in Tübingen, Bethel und Berlin 1925–1934

Lizenziat in Berlin 1934

Habilitation in Berlin 1935

Professur in Kiel 1936–1976

Direktor des Instituts 1976–1981 (mit Nebenvergütung)

Hauptwerke: Ökumenische Kirchenkunde (1962); Geschichte der kirchlichen Historiographie (1967); Die Religionen der Gegenwart (1978) | Lit.

Peter Manns

unbek., Foto, o.D. [um 1981]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Peter Manns (1923–1990)

Studium der katholischen Theologie in Würzburg, Bonn und Mainz 1941/1945–1951

Priesterweihe 1951

Subrektor des Bischöflichen Konvikts Mainz 1952–1959

Promotion in Mainz 1968

Honorarprofessur für Geschichte der christlichen Spiritualität, JGU Mainz 1976

Am Institut tätig als Stipendiat 1953–1955, wiss. Mitarbeiter 1955–1981 (nebenamtlich 1955–1959) und Direktor 1981–1990 (übertariflich ausgebaute wiss. Mitarbeiterstelle)

Hauptwerke: Die Heiligen in ihrer Zeit (Hg., 1967); Lutherforschung heute (1967); Martin Luther (1982) | Lit.

Gerhard May

unbek., Foto, 2004

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Gerhard May (1940–2007)

Studium der evangelischen Theologie, Philosophie und Byzantinistik in Wien, Heidelberg, Basel und Oxford 1958–1965

Promotion in Wien 1964

Ordination zum Pfarrer der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Österreich 1967

Habilitation an LMU München 1972

Professur JGU Mainz 1979–2005

Direktor des Instituts 1994–2004 (mit Nebenvergütung)

Hauptwerke: Das Marburger Religionsgespräch 1529 (Hg., 1970); Schöpfung aus dem Nichts (1978); Markion (2005) | Lit.

Irene Dingel

Wetzel, Stefanie, Foto, 2017

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Stefanie Wetzel

Irene Dingel (geb. 1956)

Studium der evangelischen Theologie und der Romanistik in Heidelberg und Paris 1974–1981

Promotion in Heidelberg 1986

Habilitation in Heidelberg 1993

Vertretungsprofessur, dann Professur in Frankfurt/M. 1994–1998

Professur JGU Mainz seit 1998

Direktorin des Instituts seit 2005 (seit 2008 im Hauptamt)

Hauptwerke: Concordia controversa. Die öffentlichen Diskussionen um das lutherische Konkordienwerk (1996); Reformation (2016); Controversia et Confessio (Hg., 2008ff.)

Abteilung für Universalgeschichte

Fritz Kern

Bleibtreu, Dorothea, Foto, 1943

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Fritz Kern (1884–1950)

Studium der Rechtswissenschaften in Lausanne und der Geschichte in Tübingen und Berlin 1902–1906

Promotion in Berlin 1906

Habilitation in Kiel 1909

Professuren in Frankfurt/M. 1914–1922 und Bonn 1922–1947

Tätigkeit für Auswärtiges Amt und Generalstab des Feldheeres 1914–1918

1945–1948 Exil in der Schweiz

Am 24.04.1950 zeitgleich mit Joseph Lortz zum Direktor des Instituts ernannt; am 21.05.1950 vor Eröffnung des Instituts verstorben.

Hauptwerke: Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter (1914); Historia Mundi, Bd. 1 (1952); Der Beginn der Weltgeschichte (1953) | Lit.

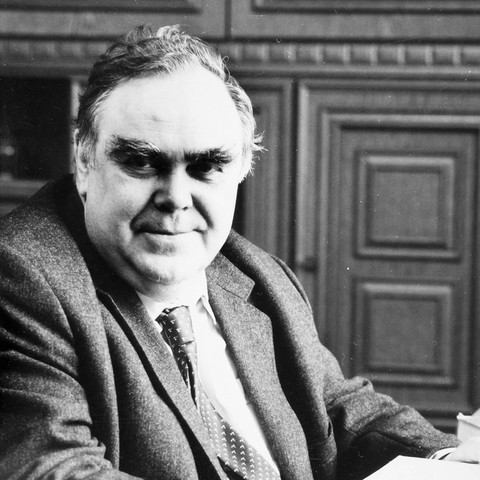

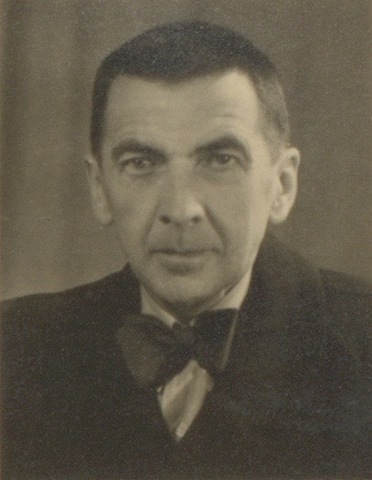

Martin Göhring

unbek., Foto, 1968

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Martin Göhring (1903–1968)

Studium der Geographie, Germanistik, Geschichte und Philosophie in Tübingen, Paris, Halle und Kiel 1927–1932

Promotion in Kiel 1932

Habilitation in Kiel 1938

Dozentur in Halle 1939–1940

Tätigkeit für das Auswärtige Amt in Paris 1940–1943

Außerordentliche Professur in Straßburg 1943–1944

Gastprofessur in Stuttgart 1948–1960

Professur in Gießen 1961–1968

Direktor des Instituts 1951–1968 (außertarifliche Vergütung, seit 1958 entsprechend einer ordentlichen Professur, seit 1961 mit Nebenvergütung)

Hauptwerke: Die Ämterkäuflichkeit im Ancien Régime (1938); Weg und Sieg der modernen Staatsidee in Frankreich (1946); Geschichte der großen Revolution (1950/1951) | Lit.

Karl Otmar von Aretin

unbek., Foto, o.D. [vor 1981]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

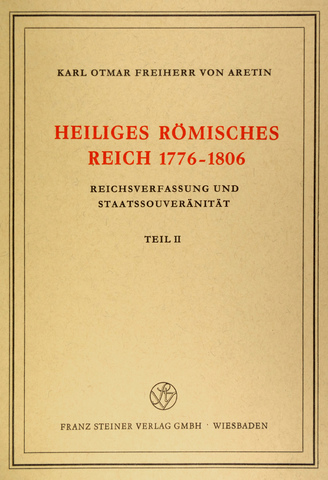

Karl Otmar von Aretin (1923–2014)

Studium der Geschichte und Kunstgeschichte an LMU München 1946–1952

Promotion in München 1952

Stipendiat des Instituts 1953–1958

Habilitation in Göttingen 1962

Professur in Darmstadt 1964–1988

Direktor des Instituts 1968–1994 (mit Nebenvergütung)

Hauptwerke: Heiliges Römisches Reich 1776–1806 (1967); Nation, Staat und Demokratie in Deutschland (1993); Das Alte Reich 1648–1806 (1993–1997) | Lit.

Heinz Duchhardt

unbek., Foto, 2017

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Heinz Duchhardt (geb. 1943)

Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Kunstgeschichte in Mainz, Bonn und Wien 1963–1968

Promotion in Mainz 1968

Habilitation in Mainz 1974

Professuren in Mainz 1977, Bayreuth 1984–1988 und Münster 1988–1995

Professur JGU Mainz 1995–2011

Direktor des Instituts 1994–2011 (seit 1995 im Hauptamt)

Hauptwerke: Protestantisches Kaisertum und Altes Reich (1977); Balance of Power und Pentarchie (1997); Eine Karriere im Zeichen der Umbrüche: Der Historiker Martin Göhring (2018) | Lit.

Johannes Paulmann

Stehle, Angelika, Foto, 2017

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Johannes Paulmann (geb. 1960)

Studium der Neueren Geschichte, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Englischen Literaturwissenschaft an LMU München und in Leicester 1980–1986

Promotion in München 1991

Habilitation in München 1999

Professur an International University Bremen (jetzt Jacobs University) 2002–2006 und in Mannheim 2006–2011

Professur JGU Mainz seit 2011

Direktor des Instituts seit 2011 (im Hauptamt)

Hauptwerke: Pomp und Politik: Monarchenbegegnungen in Europa (2000); Dilemmas of Humanitarian Aid (Mit-Hg., 2016); Globale Vorherrschaft und Fortschrittsglaube. Europa 1850–1914 (2019)

02

Der französisch-deutsche Gründungsimpuls

Ein »Schuman-Plan der Geschichtsforschung« und ein europäisches Geschichtsbuch

Bei der Gründung des Instituts für Europäische Geschichte wirkten unterschiedliche Kräfte zusammen: Die französische Militärregierung förderte Einrichtungen, die der »Umerziehung« der Deutschen zur Demokratie und der Verständigung mit Frankreich dienen sollten. Den Nationalismus überwinden wollten nach 1945 auch deutsche Historiker. Einige setzten dabei auf ein »christliches Europa«, andere auf die Geschichte der gesamten Menschheit. Ein unabhängiges Forschungsinstitut sollte diese neuen Geschichtsbilder etablieren. Franzosen und US-Amerikaner stellten die Mittel bereit.

Konstellationen

Postleitkarte mit Länder- und Zonengrenzen

Columbus Verlag Paul Oestergaard KG (Hg.), Karte, 1949, Berlin

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Urheber: Columbus Verlag Paul Oestergaard KG

Die »Besatzungsmächte« Frankreich und USA wirkten bei der Gründung des Instituts für Europäische Geschichte mit dem jungen Land Rheinland-Pfalz zusammen. | Lit.

Bezeichnungen des zu gründenden Instituts (1949–1950)

Eigenproduktion, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Kurzbeschreibung

»Institut international d’histoire«, »Internationales Institut für Geschichte«: Fritz Eichholz, Kurator JGU, an Raymond Schmittlein, Inspecteur Général Chef de la Division de l’Education Publique in Baden-Baden, Mainz 13.05.1949. Universitätsarchiv Mainz Best. 65-191 (frz. Ausfertigung/masch. Durchschl.; dt. Konzept/masch.).

»das Auslandsinstitut«. August Reatz, Rektor JGU, an Joseph Lortz, 30.06.1949 (masch. Durchschl.). Universitätsarchiv Mainz Best. 7-266.

»Institut für Internationale Geschichte«: Aktennotiz Fritz Eichholz, Kurator JGU, 12.07.1949. Universitätsarchiv Mainz Best. 65-191.

»Institut für Universalgeschichte und ökumenische Forschung«: Mathilde Gantenberg (Staatssekretärin im Kultusministerium Rheinland-Pfalz) an Joseph Lortz, Koblenz 20.08.1949. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Archiv 1240.

»Historisches Institut in Mainz«: Fritz Kern an Hans Erich Stier, 02.10.1949. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Archiv 1350.

»Institut für Kultur- und Religionsgeschichte«: Hellmut Isele, Rektor JGU, an Fritz Eichholz, Kurator JGU, Mainz 26.10.1949. Universitätsarchiv Mainz Best. 65-0191.

»Institut d’Histoire universelle à Mayence«: Raymond Schmittlein an Joseph Lortz, Mainz 03.11.1949. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Archiv 1240.

»Institut für Intereuropäische Geschichtsforschung«: Arnold Schmitz (Dekan Phil.Fak.) an Hellmut Isele (Rektor JGU), 22.12.1949 (Kp.). Universitätsarchiv Mainz Best. 07-120, Bl. 312.

»Institut für Universalgeschichte und abendländische Religionsgeschichte«. Satzungsentwurf, mit hs. Korrekturen von Joseph Lortz, o.D. (Ende 1949). Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Archiv 1240.

»Institut für Europäische Geschichte« mit Abteilungen »Universalgeschichte« und »Abendländische Religionsgeschichte«: Joseph Lortz an Mathilde Gantenberg (Staatssekretärin im Kultusministerium Rheinland-Pfalz), Mainz 15.12.1949. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Archiv 1350.

Die Akteure hatten unterschiedliche Vorstellungen von dem neuen Institut. Ende 1949 erhielten die beiden Abteilungen mit der »europäischen Geschichte« ein gemeinsames Dach.

Der »Geist von Speyer«: neue Geschichtsentwürfe und »Entgiftung« der Schulbücher

In Speyer fanden zwischen 1948 und 1950 vier internationale Historikergespräche statt. Man war sich einig, die Schulbücher zu »entgiften« und ein europäisches Geschichtsbuch vorbereiten zu wollen. Die deutschen Teilnehmer/innen wandten sich mehrheitlich gegen das bis dahin vorherrschende Geschichtsbild, das auf den nationalen Machtstaat preußischer Prägung ausgerichtet war. Viele von ihnen orientierten sich am (katholisch geprägten) Ideal eines »christlichen Europa« bzw. »Abendlands«.

Raymond Schmittlein und der französische Finanzminister Alain Poher in der »Direction de l’Éducation Publique« in Baden-Baden

Foto, 1948, Baden-Baden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Der Germanist Raymond Schmittlein war in der französischen Besatzungszone für den Aufbau einer Wissenschaft unter demokratischen Vorzeichen zuständig. Er steuerte die Speyrer Historikergespräche und betrieb u. a. die Gründung der Mainzer Universität und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. | Lit.

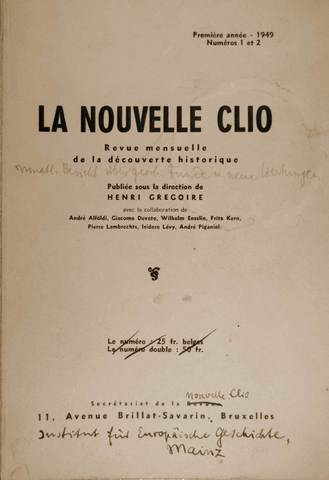

La Nouvelle Clio

Zeitschrift, 1949, Brüssel

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Der Belgier Henri Grégoire prägte die Speyrer Historikergespräche. Fritz Kern wollte ihn und seine universalhistorische Zeitschrift »La Nouvelle Clio« an das neue Mainzer Institut binden. | Lit.

Deutschland – Frankreich – Europa

Eckert, Georg; Schüddekopf, Karl (Hg.), Buch, 1953, Baden-Baden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Anfangs arbeitete das Mainzer Institut an der »Revision« der Schulgeschichtsbücher mit. Schließlich übernahm das »Internationale Institut für Schulbuchverbesserung« in Braunschweig diese Aufgabe. | Lit.

Ein alle Gegensätze überwölbendes Zukunftsprogramm? Menschheitsgeschichte und ökumenische Forschungen

Auch der Bonner Kulturhistoriker Fritz Kern hatte den Zweiten Weltkrieg als Zivilisationsbruch erfahren. »Heilung« erhoffte er sich durch ein erneuertes Geschichtsverständnis, das religiös verankert war. Mit dem neuen Institut wollte er sein Projekt einer Weltgeschichte verwirklichen. Einen Partner fand er in dem katholischen Kirchenhistoriker Joseph Lortz. Dieser strebte die Einrichtung eines konfessionsübergreifenden »Instituts für Erforschung der Reformation« an.

| Lit.

Brief an Hans Erich Stier

Fritz Kern, Brief, 02.10.1949, Belfaux

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Fritz Kern wollte das neue »Historische Institut in Mainz« auf drei Pfeilern aufbauen: universalgeschichtliche Synthesen, ökumenische Forschungen und geschichtspädagogische Aufgaben. | —› Volltext | Lit.

Zeittafel

Buch, 1952, München

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Im ersten Band der »Historia Mundi« führte Kern sein Programm einer religiös gebundenen Menschheitsgeschichte aus. Nach seinem Tod erschien das Werk nur noch formal unter »Mitwirkung des Instituts für Europäische Geschichte«. | Lit.

Wie erklärt die historische Besinnung unsere gegenwärtige Not, welche Heilung, welche Hoffnung legt sie nahe? … der Glauben an das göttliche Gericht [bestand] lange Zeit vor Israel bei den Primitiven …; er reicht in die älteste Schicht der Menschheit … zurück; und dieser Glaube war unseren Vorfahren der ersten Stunde zu eigen.

Fritz Kern | Die Lehren der Kulturgeschichte über die menschliche Natur, in: Historia Mundi, Bd. 1 | 1952 | S. 11.

Brief an Fritz Kern

Lortz, Joseph, Brief, 28.04.1949, Münster

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Joseph Lortz skizzierte das Programm der Abteilung für »Europäische Religionsgeschichte«. Er wollte sich auf das »Gegen- und Miteinander« der katholischen und der evangelischen Konfessionen konzentrieren.

Der Titel für die Religions-Abteilung ist vielleicht etwas weit. Da es sich um europäische Kräfte in einem spezif. Sinn handelt, wird ja wohl niemand die Erforschung u. wissenschaftliche Lenkung der jüdischen Religion unter das Programm subsummieren wollen … [A]ls europäisch bestimmend [bleibt] übrig nur Katholizismus und Reformatorischer Glaube. Inhalt, Gegen- und Miteinander dieser Kräfte im Gesamt des europäischen Schicksals zu studieren (im Hinblick auf die notwendige europäische Einheit; so weit ein [gestr.: solches] Ziel der freien Wissenschaft gestellt werden darf) wäre Gegenstand der ›Religions‹ Abteilung des zu gründenden Instituts. War das ungefähr auch Ihre Meinung?

Joseph Lortz an Fritz Kern | 28.04.1949 (Entwurf) | —› Handschrift

»Eine Laune der Besatzungsmacht«?* Umerziehung, Wiederaufbau, Versöhnung

Die Pläne der deutschen Historiker ließen sich verwirklichen, weil die französischen und US-amerikanischen »Besatzungsmächte« sie unterstützten. Das Institut war für sie ein Element des Wiederaufbaus: Westdeutschland sollte auch bildungspolitisch in eine antikommunistische Allianz eingebunden werden. Franzosen und Amerikaner finanzierten mit enormen Summen den Wiederaufbau eines Gebäudes für das Institut.

* Handelsblatt, 15.04.1955, zit. bei Winfried Schulze / Corine Defrance, Die Gründung des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Mainz 1992, S. 28.

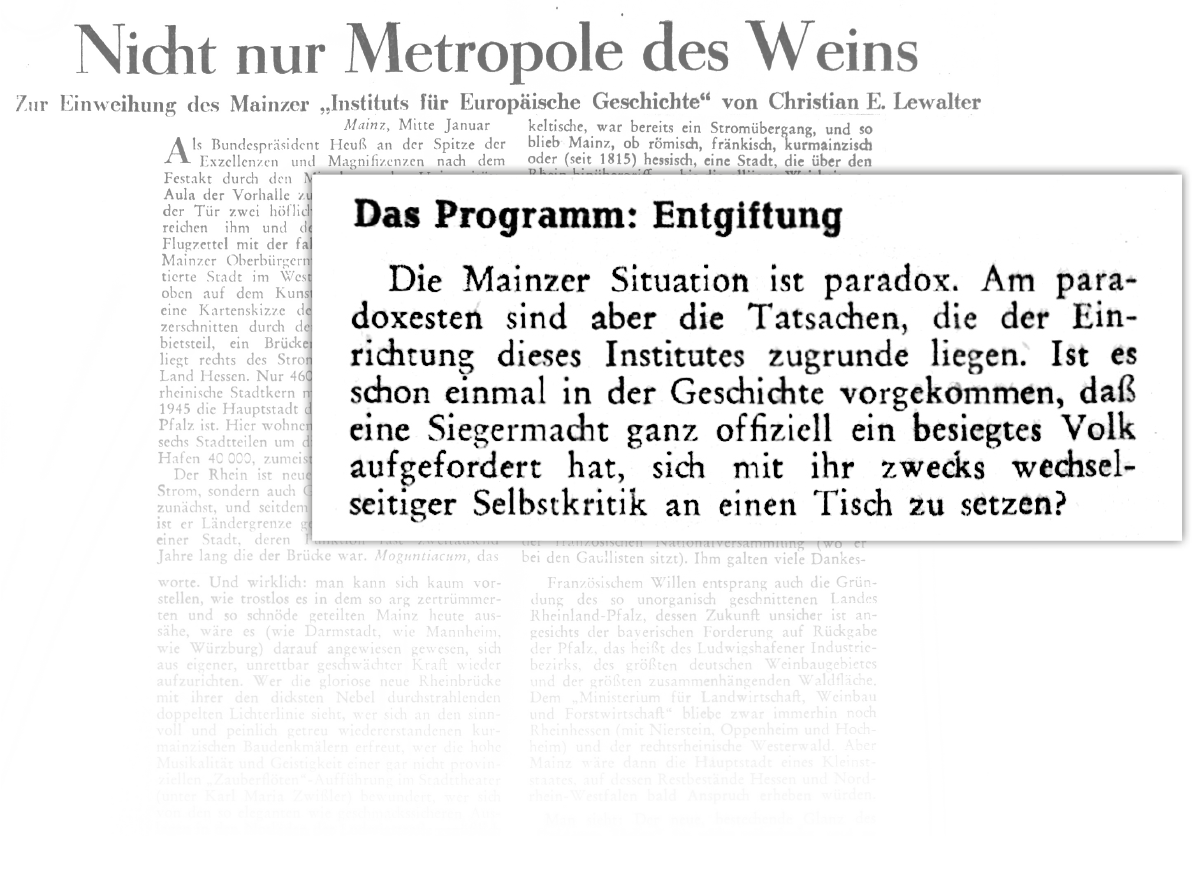

Zitat aus: Nicht nur Metropole des Weins

Lewalter, Christian E., Zeitungsartikel, 22.01.1953

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Kurzbeschreibung

23. April 1951. Rede des amerikanischen Hochkommissars, Mr. John J. McCloy, vor der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

McCloy, John, Broschüre, 1951, München

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

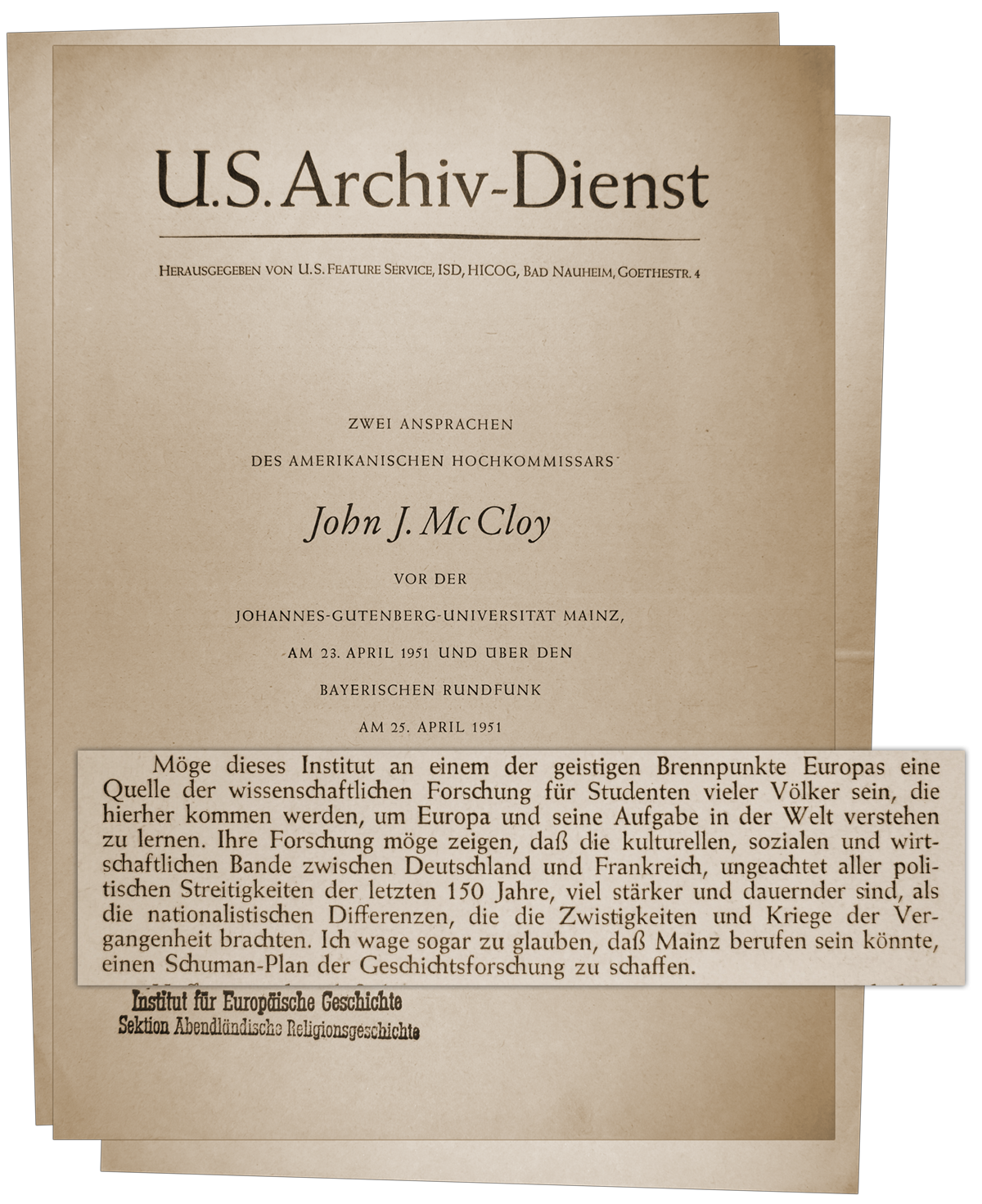

John McCloy war der höchste Vertreter der Siegermacht USA in der Bundesrepublik Deutschland. Er förderte Einrichtungen, welche die junge Demokratie in Westdeutschland stärken sollten. Das neue Institut für Europäische Geschichte sei dazu berufen, einen »Schuman-Plan der Geschichtsforschung« zu schaffen.

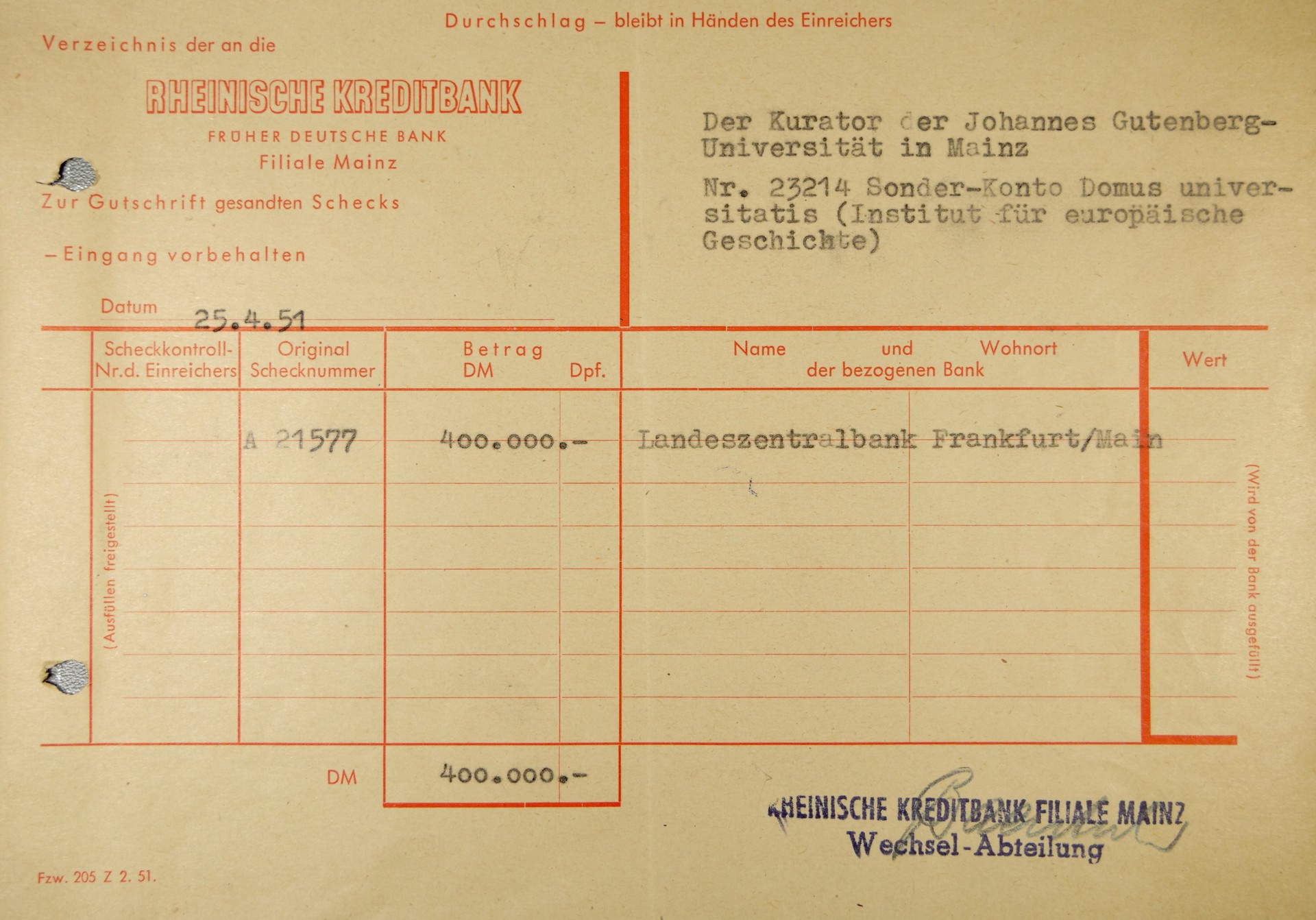

US-Hochkommissar John McCloy übergibt Joseph Lortz am 23.04.1951 eine Spende über 400.000-Mark zum Aufbau des Instituts.

Film, 1951-05-04

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Die Kinowochenschau »Welt im Film« wandte sich vor allem an die in Deutschland stationierten US-Soldaten. Diese wurden auf die amerikanische Unterstützung des Wiederaufbaus eingeschworen.

Quittung über Scheck-Einreichung i.H. v. 400.000 DM, Rheinische Kreditbank, Filiale Mainz: Der Kurator der Johannes Gutenberg-Universität für Sonderkonto »Domus universitatis (Institut für europäische Geschichte)«

Scheckquittung, 25.04.1951

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

03

Die Doppelstruktur

»…von der Grundkonzeption her aufeinander bezogen«* – ein Institut, zwei Abteilungen

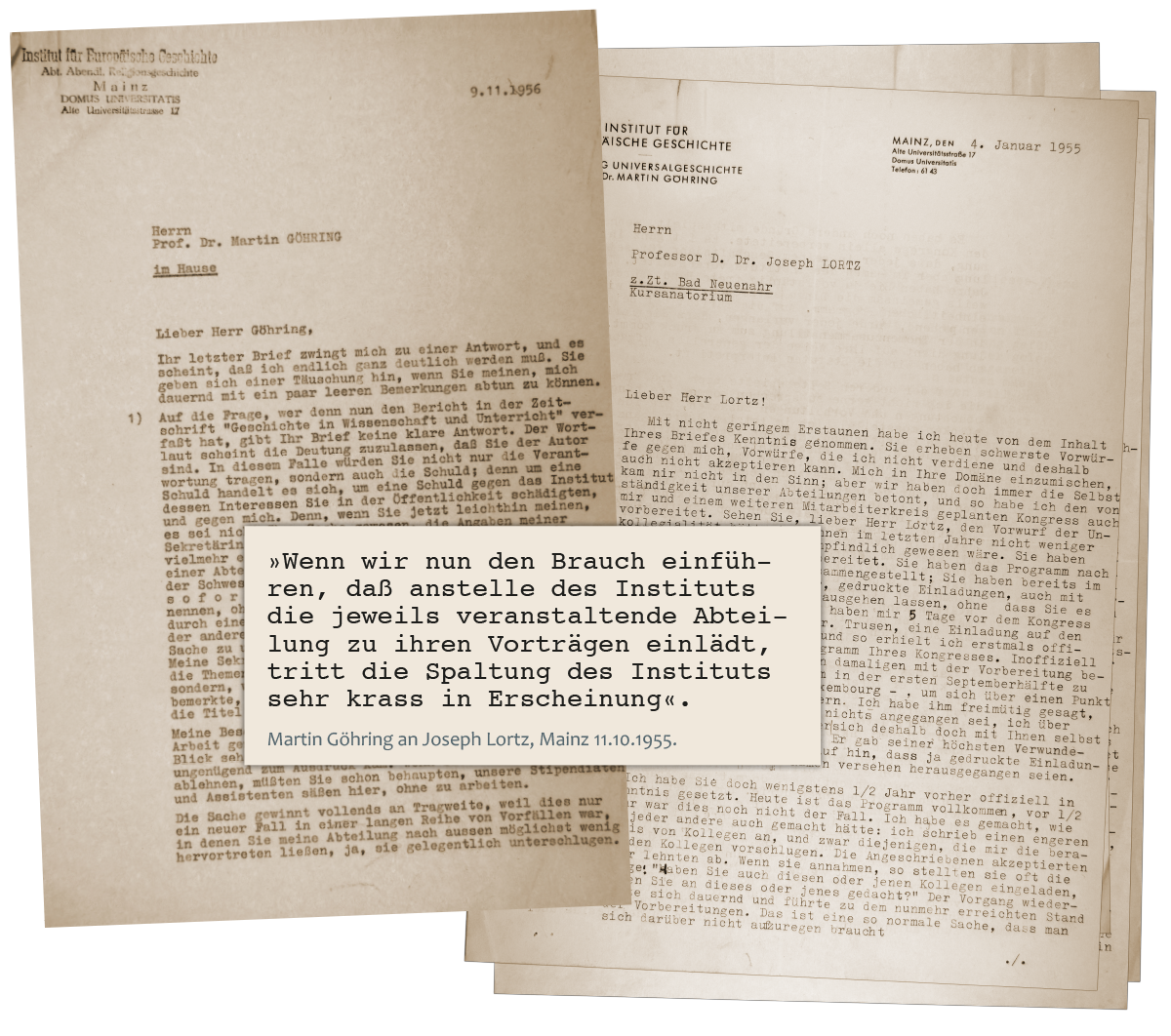

1957 wurde das Institut für Europäische Geschichte in die gemeinsame Finanzierung der Länder aufgenommen. Erst jetzt war es finanziell und organisatorisch abgesichert. In der prekären Phase zuvor hatte sich ein Gegensatz zwischen Joseph Lortz und Fritz Kerns Nachfolger Martin Göhring verfestigt. Pläne, das Institut zu erweitern und sein Forschungsprofil abzurunden, verliefen im Sand. Die Abteilungen entwickelten ihr jeweils eigenes Profil. Göhrings Nachfolger Karl Otmar von Aretin bemühte sich nach 1968 um die »Aussöhnung beider Abteilungen«.

* Fritz Kern und er seien sich einig gewesen, dass die beiden Abteilungen »von der Grundkonzeption her aufeinander bezogen sein sollten«. Joseph Lortz an Martin Göhring, Mainz 09.11.1956 (Kz.), Bl. 4. IEGA 730.

Prekäre Existenz und späte Sicherung

Die ersten Jahre waren durch finanzielle Unsicherheit geprägt. Außerdem musste sich das Institut als »Franzosen«-Gründung rechtfertigen und geriet zwischen die konfessionspolitischen Fronten, die in Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbrachen.

Länderfinanzierte Einrichtungen nach dem Königsteiner Staatsabkommen (Stand 1949)

Schulze-Selmig, Jannik; Barget, Monika; Kunz, Andreas; Moeschl, Robert, Karte, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

Datengrundlage: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, 1950 Nr. 37, S. 179–184, URL: http://starweb.hessen.de/cache/GVBL/1950/00037.pdf.

Basiskarte: Kunz, Andreas; Moeschl, Joachim R., Länder der Bundesrepublik 1949, Mainz 2004, ieg-maps.de, http://dx.doi.org/10.25359/ISSN.1614-6352.MAP356.

Über 60 Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung wurden von den Bundesländern gemeinsam finanziert – das Mainzer Institut seit 1957. | —› interaktive Karte | Lit.

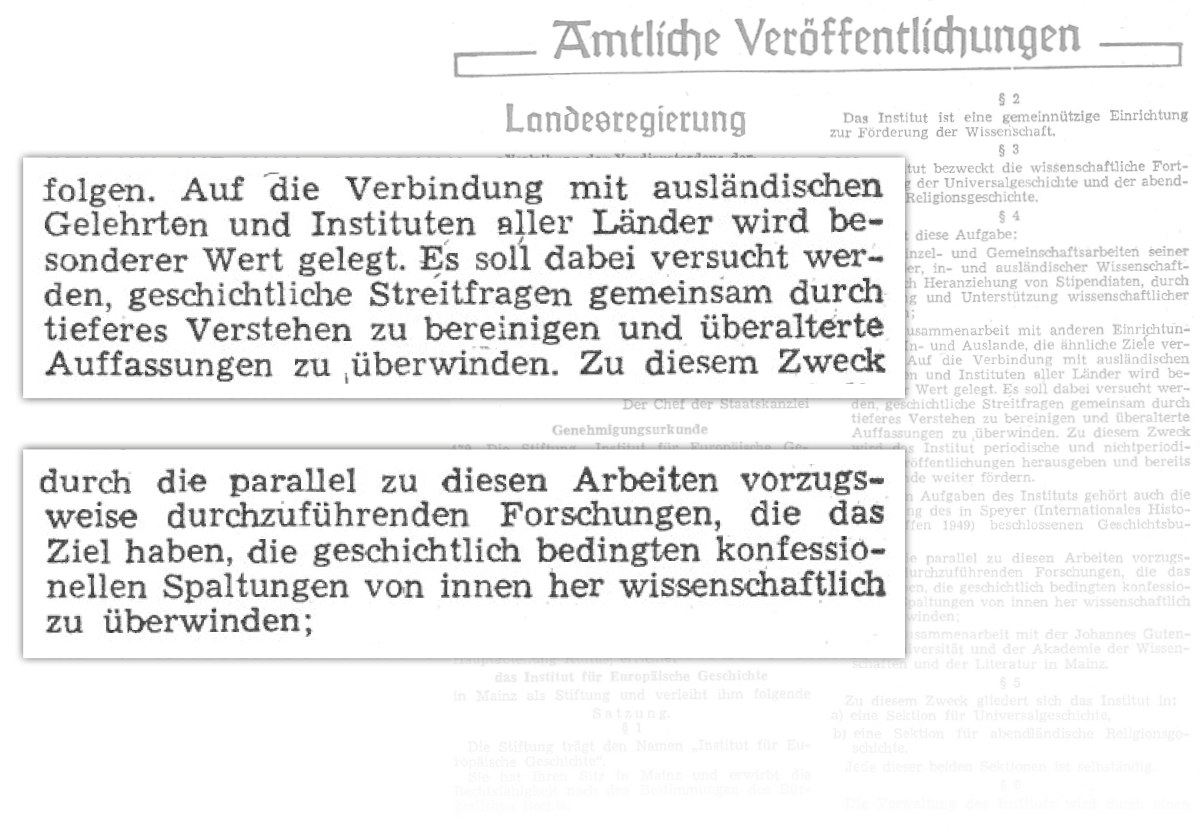

Genehmigungsurkunde über die Stiftung »Institut für Europäische Geschichte«, Mainz 24.04.1951; Satzung des Instituts für Europäische Geschichte, 19.04.1951

Periodikum, 12.04.1953

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Die Landesregierung genehmigte die Einrichtung des Instituts im April 1951, kurz vor Martin Göhrings Amtsantritt. Die Satzung trat erst zwei Jahre später in Kraft. | —› Volltext | Lit.

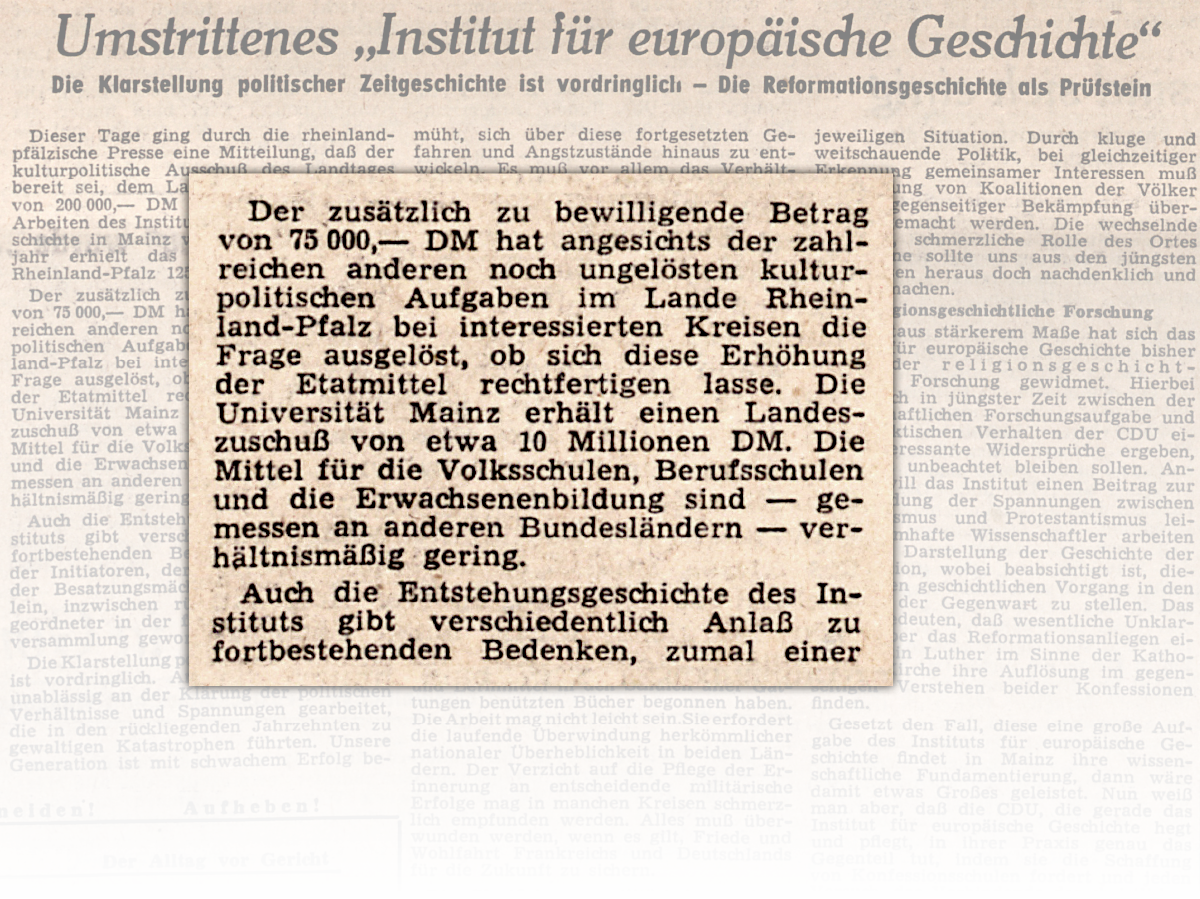

Umstrittenes »Institut für europäische Geschichte«

Zeitungsartikel, 23.01.1954

Aus der Sammlung von

Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Todesanzeige Fritz Kern

Anzeige, 25.05.1951

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Fritz Kern starb knapp vier Wochen nach seiner Ernennung. In der Todesanzeige tilgte Lortz, nun alleiniger Direktor, den Hinweis, dass die Abteilung für Universalgeschichte in Kerns Sinn weitergeführt werde. | Lit.

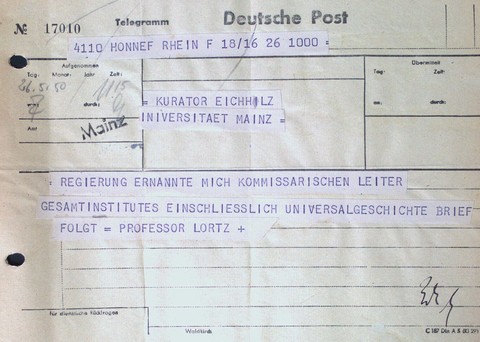

Telegramm an Fritz Eichholz, Kurator JGU

Lortz, Joseph, Telegramm; Brief, 26.05.1951, Honnef

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Erst ein Jahr nach Kerns Tod wurde 1951 mit Martin Göhring ein Nachfolger berufen. Zwischenzeitlich hatte Lortz den Aufbau seiner eigenen Abteilung vorangetrieben.

Pragmatische Zweigleisigkeit

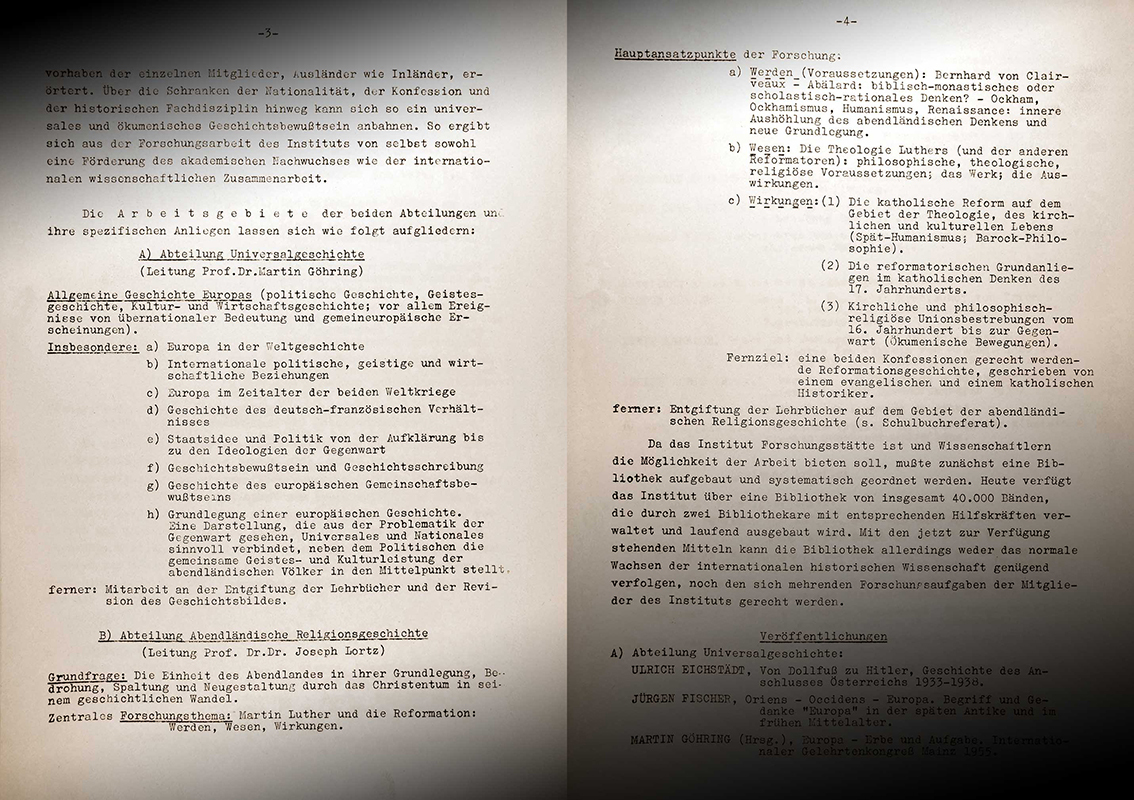

Mit Kerns Tod hatte sich sein universales Programm erledigt, »Menschheitsgeschichte« mit »ökumenischen Forschungen« zu verbinden. Die beiden Abteilungen konzentrierten sich fortan auf die politische Geschichte Europas und auf die Reformationsgeschichte. Lortz suchte vergeblich, das gesamte Institut auf ein »christliches Geschichtsbild« festzulegen.

Bericht über das Institut für Europäische Geschichte

Lortz, Joseph; Göhring, Martin, Aktenstück, 22.10.1957, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

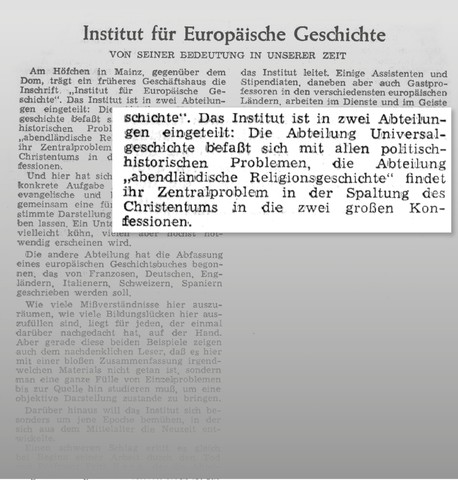

Institut für Europäische Geschichte

Na. [Dr. Nacken], Zeitungsartikel, 22.02.1951

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

»im Grundsätzlichen … wirklich unversöhnlich«?* Konflikte und Annäherungen

Zwischen Joseph Lortz, einem (katholischen) Kirchenhistoriker, und Martin Göhring, einem Experten für Frankreich im 18. Jahrhundert, taten sich früh Differenzen auf. Sie stritten sich um die inhaltliche Ausrichtung des Instituts, ihre Gleichrangigkeit und Entscheidungskompetenzen, die finanzielle Ausstattung, den Umgang mit den Stipendiat/innen und die Regeln des Zusammenlebens im Institutsgebäude.

* »… halte ich unsere Standpunkte im Grundsätzlichen für wirklich unversöhnlich«. Joseph Lortz, Notiz über Besprechung mit Martin Göhring, o. D. [hs. dat. Ende 1955, Typoskript], Bl. 2. IEGA 730. | Lit.

Briefwechsel

Lortz, Joseph; Göhring, Martin, Brief, 1953–1956

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Kurzbeschreibung

Vierzig Jahre später erinnerte sich Karl Otmar von Aretin an den Konflikt während seiner Zeit als Stipendiat am Institut (1953–1958).

Dieser Aufsatz [zur Festschrift Lortz, 1958] hätte mich beinahe mein Stipendium im Mainz gekostet: Göhring, der mit Lortz innig verfeindet war, zeigte sich empört über meinen Abstecher in die andere Abteilung des Mainzer Institutes zu den sog. »Heiligen«.

Karl Otmar von Aretin | Wege und Umwege zur Geschichte, in: H. Lehmann, O. G. Oexle (Hg.), Erinnerungsstücke | Wien u. a. 1997 | S. 9–21, 16 | Lit.

Der liberale Katholik und Frühneuzeithistoriker Aretin war an kirchengeschichtlichen Fragestellungen interessiert. Seinem 35 Jahre älteren Mitdirektor Joseph Lortz zollte er Respekt.

Ich sah [beim Amtsantritt 1968] meine erste Aufgabe darin, die Aussöhnung beider Abteilungen in die Wege zu leiten. Das ist voll + ganz gelungen.

Karl Otmar von Aretin | Rede am Symposium »In Memoriam Joseph Lortz – 25 Jahre Institut für Europäische Geschichte« | 06.12.1975 | IEGA 672 | Lit.

Die späteren Direktoren Peter Manns und Karl Otmar von Aretin kannten sich seit den 1950er-Jahren aus ihrer gemeinsamen Zeit als Stipendiaten. Sachlichen Differenzen wussten sie (auch) mit Humor zu begegnen.

P.S. Deine Rechenkünste entsprechen wohl nicht den Regeln Adam des Riesen! | Manns an Aretin, 23.10.1987

Aus Deinem Brief vom 30. Oktober geht hervor – und die Bemerkung kann ich mir doch nicht verkneifen –, daß Ihr nicht nach Adam Riese, sondern nach den himmlischen Heerscharen rechnet. Aber nichts für ungut. | Aretin an Manns, 04.11.1987

Karl Otmar von Aretin, Peter Manns | Briefwechsel über Bewirtschaftung des Wohnheims | 1987 | IEGA 590

Erinnerungen

Scharf, Claus, Zeitzeugeninterview, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

Claus Scharf erinnert sich an die Konflikte und Annäherungsversuche der Abteilungen. Der Osteuropahistoriker war von 1965 bis 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut.

Gescheiterte Erweiterungen

Schon in der Gründungsphase spielte die französische Militärregierung mit dem Gedanken, das Institut um zwei Abteilungen zu erweitern. Damit sollte die Gründungsmotivation eingelöst werden, die europäische Geschichte umfassend neu zu schreiben. Göhring und Lortz waren sich jedoch über die Besetzung und Ausrichtung der neuen Abteilungen nicht einig. Letztlich fehlte es an der Finanzierung. Spätere Erweiterungspläne teilten dieses Los.

Durch Errichtung zweier Nebenabteilungen für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sowie für Kulturgeschichte – man könnte auch an Völkerrecht denken –, würde die Basis wesentlich erweitert und die Ausstrahlungsmöglichkeit entsprechend gesteigert werden.

Martin Göhring | Denkschrift zu dem Plane, die Grundlagen des Instituts für Europäische Geschichte durch Angliederung von zwei Abteilungen zu erweitern | [1952] | —› Volltext | Lit.

Im Jahr 1973 wollte Joseph Lortz verhindern, dass der evangelische Theologe Ferdinand Hahn (1926–2015), Professor für Neues Testament in Mainz, das Angebot einer anderen Universität annahm. Lortz schlug vor, für Hahn innerhalb seiner Institutsabteilung einen eigenen »Forschungsbereich für frühes Christentum und Geschichte der Exegese mit besonderer Berücksichtigung der heutigen ökumenischen Forschung« einzurichten. Aretin vermutete, dass das Kultusministerium in Hahn einen Nachfolger für den mittlerweile 85 Jahre alten Lortz sah. Doch mit dem neutestamentlichen Theologen würden sich »die beiden Abteilungen weiter auseinanderentwickeln«. Lortz lenkte ein: Seine Abteilung müsse den »Charakter einer geschichtlichen Forschungsstätte« behalten. Aretin hatte seinerseits einen »Forschungsplan einer Unterabteilung der universalgeschichtlichen Abteilung« für die Geschichte des Heiligen Römischen Reichs vorgelegt. Für beide Erweiterungen fehlte schließlich das Geld.

Joseph Lortz an den rheinland-pfälzischen Kultusminister Bernhard Vogel, 02.04.1973. | Aretin an Vogel, 22.05.1973. | Lortz an Vogel, 05.06.1973 | IEGA 590

04

Legitimierungen

Ein Kalter Krieg um »das gemeinsame europäische Erbe«*

Die Gründung des Instituts war mit hohen Erwartungen verknüpft. Es sollte auf wissenschaftlichem Weg auf ein einiges Europa hinarbeiten. Auf welchen Grundlagen dieses Europa aufbauen sollte, war umstritten. Zwischen 1953 und 1956 veranstalteten beide Abteilungen öffentliche Vortragsreihen und je einen großen Kongress zum Thema Europa. Dabei zeigten sich weltanschauliche Gegensätze zwischen den Direktoren. Erst nach dem Umbruch von 1989/1990 wurde im Institut wieder grundsätzlich über »Europa« nachgedacht.

* Joseph Lortz, Religionsgeschichte und Abendländische Einheit, in: Theodor Heuss, Martin Göhring, Joseph Lortz, Drei Reden, Mainz 1953, S. 15–60, 25.

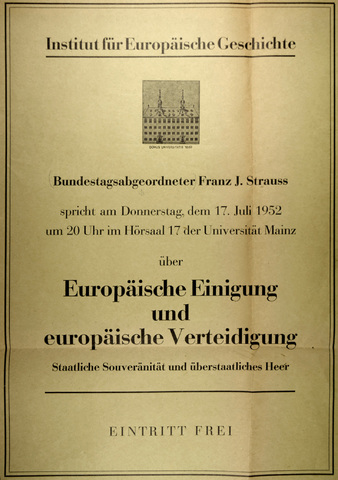

Einig gegen die »Bedrohung aus dem Osten«:* Antikommunismus und Westbindung

Die Rede vom »Abendland« hatte nach dem Ersten Weltkrieg die heile Welt einer (angeblich) geeinten Christenheit im Mittelalter beschworen. Der Europadiskurs der 1950er-Jahre ließ dieses Ideal wieder aufleben. Im Zeichen des Kalten Kriegs wurden Europa und das »Abendland« gegen die politische und gesellschaftliche »Bedrohung« des Kommunismus mobilisiert, um die Bundesrepublik an den »Westen« anzubinden – auch im Mainzer Institut.

* Joseph Lortz, Religionsgeschichte und Abendländische Einheit, in: Theodor Heuss, Martin Göhring, Joseph Lortz, Drei Reden, Mainz 1953, S. 15–60, S. 21. | Lit.

Ostmitteleuropa im Umbau, [Ausschnitt:] Nach dem zweiten Weltkrieg

Karte, 1950

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Einladung zum Vortrag von Franz Joseph Strauß MdB (Bonn) zum Thema »Europäische Einigung und europäische Verteidigung. Staatliche Souveränität und überstaatliches Heer«

Plakat, 17.07.1952

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

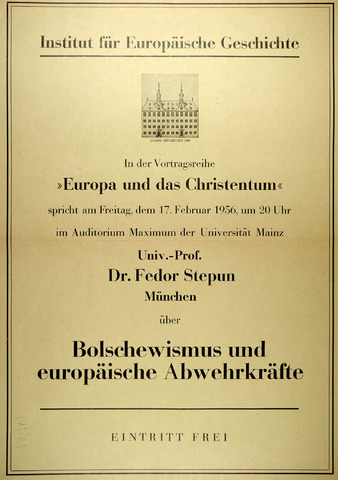

Einladung zum Vortrag von Fedor Stepun (München) zum Thema »Bolschewismus und europäische Abwehrkräfte«

Plakat, 17.02.1956, H: 42 cm

B: 29,7 cm

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Der Philosoph und Soziologe Fedor Stepun war 1922 aus der Sowjetunion ausgewiesen worden. In Reden und Veröffentlichungen warnte er vor der »bolschewistischen Gefahr«. | Lit.

»Glaube gegen Unglaube«:* das christliche Europa und die Moderne

Wie andere konservative Katholiken lehnte Joseph Lortz die Ideen der Aufklärung und eines (religionskritischen) Liberalismus ab. Er sah die christlichen Werte durch Subjektivismus, Materialismus und Relativismus gefährdet. Europa werde zwischen sowjetischem Kollektivismus und amerikanischem Individualismus zerrieben. Es werde entweder wieder christlich werden oder untergehen.

* Joseph Lortz, Vorwort, in: ders. (Hg.), Europa und das Christentum. Drei Vorträge, Wiesbaden 1959, S. 1–13, 4.

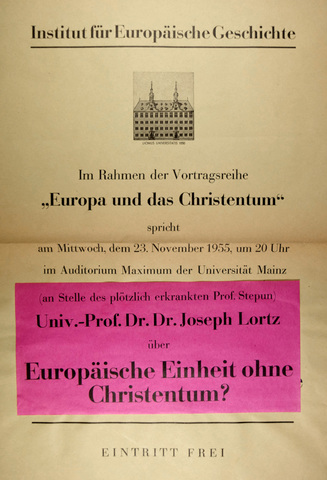

Einladung zum Vortrag von Joseph Lortz zum Thema »Europäische Einheit ohne Christentum?«

Plakat, 23.11.1955

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Bei der Eröffnung des Institutsgebäudes und in der Vortragsreihe »Europa und das Christentum« entfaltete Joseph Lortz seine Auffassungen von der »Notwendigkeit eines christlichen Europas« im »Streben nach der Einheit« der Konfessionen. | Lit.

Die Gefahr der geistigen Vernichtung (nicht nur aus dem Osten) ist noch nicht gebannt. … Der Bolschewismus hat seine besten Bundesgenossen im westlichen Denken und Leben selbst. … [D]ie allgemeine Lage der westlichen Welt [ist] weithin doch gekennzeichnet durch eine bedrohliche, gefährliche Vermaterialisierung und geistige Unsicherheit, Zersplitterung und Instinktlosigkeit, durch ein Nebeneinander, Durcheinander und Gegeneinander der Meinungen; durch Standpunktlosigkeit, vordergründiges, oberflächliches Denken und Operieren; kurzum durch einen ausgesprochenen Zustand der moralischen und geistigen Schwäche. … [W]ir haben es … zu tun mit dem Ausdruck der modernen subjektivistischen, bindungslosen Willkür.

Joseph Lortz | Religionsgeschichte und Abendländische Einheit, in: Theodor Heuss, Martin Göhring, Joseph Lortz, Drei Reden | Mainz 1953 | S. 15–60 | –› Volltext

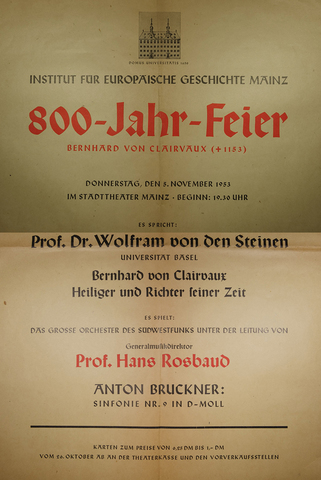

800-Jahr-Feier Bernhard von Clairvaux (+ 1153). Donnerstag, den 5. November 1953 im Stadttheater Mainz

Plakat, 1953, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Kurzbeschreibung

1953 veranstaltete Joseph Lortz einen Kongress zu Bernhard von Clairvaux, einer Zentralfigur des Zisterzienserordens. Damit wollte er die christliche Prägung des »Abendlands« durch die europaweit vernetzten Mönchsorden aufzeigen. | Lit.

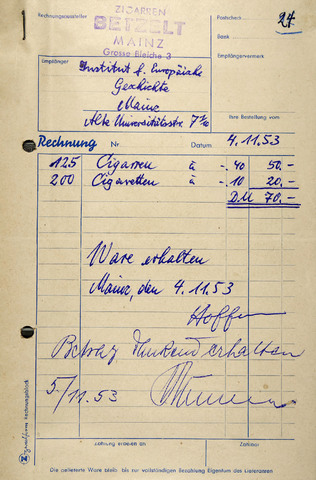

Rechnung über 125 Zigarren und 200 Zigaretten

Zigarren Betzelt, Mainz, Rechnung, 04.11.1953, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Der Bernhard-Kongress 1953 war ein Großereignis in der Region; der Europa-Kongress von 1955 erzielte ein überregionales Medienecho.

»Im Zeichen der Freiheit«:* ein plurales Europa?

Martin Göhring, ein Kenner der (Vor-)Geschichte der Französischen Revolution, wertete die Aufklärung und deren individualistischen Freiheitsbegriff positiver. Europa sollte den Anschluss an die westliche Welt mit den USA suchen. Der große Kongress »Europa – Erbe und Aufgabe« zeichnete ein vielstimmiges Europabild. Lortz reagierte mit der Vortragsreihe »Europa und das Christentum«.

* Martin Göhring, Eröffnungsansprache, in: Theodor Heuss, Martin Göhring, Joseph Lortz, Drei Reden, Mainz 1953, S. 5–14, 12.

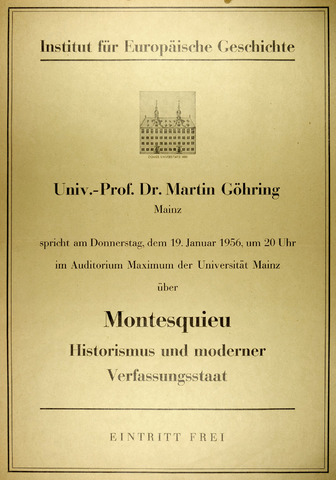

Einladung zum Vortrag von Martin Göhring zum Thema »Montesquieu: Historismus und moderner Verfassungsstaat«

Plakat, 19.01.1956

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Bei der Eröffnung des Institutsgebäudes band Göhring Europa an die freiheitlichen Traditionen des »Westens«. Auf Lortz’ Vortrag »Europäische Einheit ohne Christentum?« antwortete er Anfang 1956 mit einem Vortrag zu den Anfängen des »modernen Verfassungsstaats«. | Lit.

Erscheint in der Tat neben dem christlichen Gedanken der Freiheitsbegriff, im weitesten Sinne gefaßt, als tragendes Element der abendländischen Geschichte, so kann sich diese nicht auf Europa beschränken, sondern ihr Bereich ist bestimmt durch die Weite der Ausstrahlung des abendländischen Geistes. Wer möchte behaupten, daß er in Amerika weniger gestaltend wirkte als in Europa selbst? Wir gehören in einen Kulturkreis. Ein WASHINGTON und ein JEFFERSON sind von LOCKE und ROUSSEAU nicht zu trennen, und es hat einen tiefen Sinn, daß einst in Paris FRANKLIN, der vergötterte Herold Amerikas, und VOLTAIRE, der große Europäer und Aufklärer, … sich die Hände reichten und damit sich die alte und die neue Welt im Zeichen der Freiheit grüßten.

Martin Göhring | Eröffnungsansprache, in: Theodor Heuss, Martin Göhring, Joseph Lortz, Drei Reden | Mainz 1953 | S. 5–14 | –› Volltext

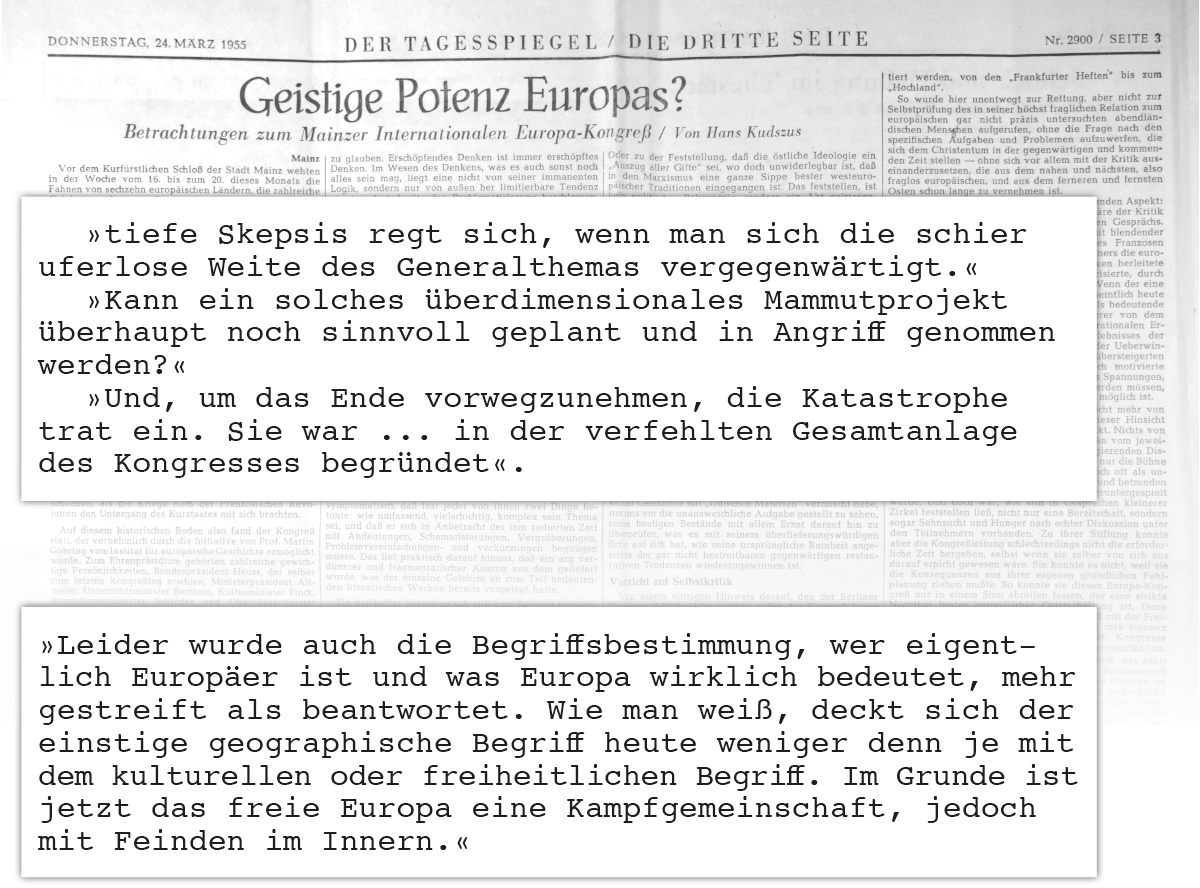

Geistige Potenz Europas?

Kudszus, Hans, Zeitungsartikel, 24.03.1955

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Die Vorträge auf dem Kongress »Europa – Erbe und Aufgabe« (März 1955) sahen Europa geprägt durch Christentum, Humanismus oder auch durch Römisches Recht und den Rationalismus der Aufklärung. Dieses plurale Europabild wurde in der Presse kritisch kommentiert. | Lit.

—› Volltext Tagesspiegel

—› Volltext Neue Züricher Zeitung

Brief an Mathilde Gantenberg

Lortz, Joseph, Brief, 09.04.1955, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Lortz beschwerte sich bei der CDU-Politikerin Mathilde Gantenberg, die das Institut mit eingerichtet hatte, über Göhrings Europa-Kongress. Danach führten beide Abteilungen über 15 Jahre lang keine größeren Tagungen durch.

05

Lasten

Selbst-Entnazifizierung und Wiedereingliederungshilfe – ein Europa-Institut und der Nationalsozialismus

Joseph Lortz und Martin Göhring stehen exemplarisch für die Herausforderung, ein Wissenschaftssystem unter freiheitlich-demokratischen Vorzeichen aufzubauen – mit Personen, die den Nationalsozialismus mitgetragen hatten. Beide waren 1933 bzw. 1935 in die NSDAP eingetreten. Der ältere, bereits etablierte Professor hatte sich für eine Verbindung von katholischer Kirche und NS-Regime ausgesprochen, der Jüngere die Chancen auf eine akademische Karriere genutzt. Als Direktoren eines Europa-Instituts gingen sie unterschiedlich mit der »Last« des Nationalsozialismus um.

Bündnisse schmieden – sich distanzieren – schweigen

Joseph Lortz sah 1933 im neuen NS-Regime einen »Bundesgenossen« der katholischen Kirche im Kampf gegen die »Moderne«. Seit 1937 distanzierte er sich von diesen Hoffnungen. Im Entnazifizierungsverfahren »entlastet«, schwieg Lortz danach zu seiner Rolle im Nationalsozialismus. Die Einigung des deutschen Volkes, die er sich 1933 erhofft hatte, ersetzte Lortz nun durch die Vision eines geeinten christlichen Europa.

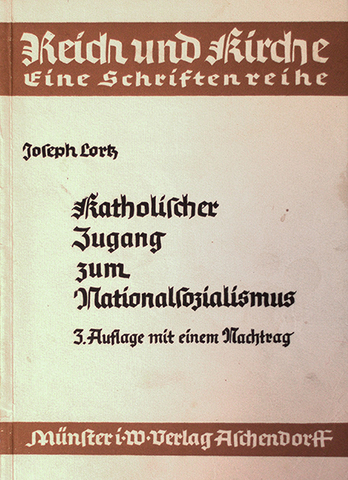

Katholischer Zugang zum Nationalsozialismus

Lortz, Joseph, Buch, 1933, Münster

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

1933 legte Lortz »grundlegende Verwandtschaften« zwischen »katholischen Grundhaltungen« und dem »Nationalsozialismus« dar. Denn dieser sei »wesenhaft antibolschewistisch, antiliberalistisch und antirelativistisch« und betone das »Vorrecht der Gemeinschaft vor dem Individuum«. | Lit.

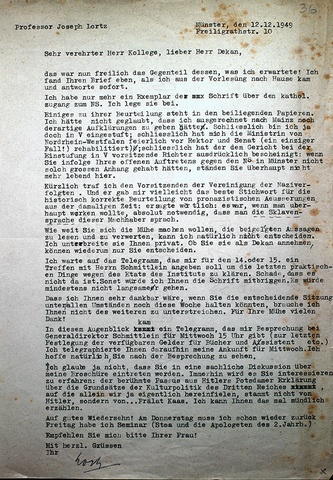

Brief an Arnold Schmitz (Dekan der Philosophischen Fakultät der JGU Mainz)

Lortz, Joseph, Brief, 12.12.1949, Münster

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Als Lortz 1949 an die Universität Mainz berufen werden sollte, musste er sich für seinen »Katholischen Zugang zum Nationalsozialismus« rechtfertigen.

Ich hätte nicht geglaubt, dass ich ausgerechnet nach Mainz noch derartige Aufklärungen zu geben hätte. Schliesslich bin ich ja doch in V [= in die Kategorie »entlastet«] eingestuft. …

Kürzlich traf ich den Vorsitzenden der Vereinigung der Naziverfolgten. Und er gab mir vielleicht das beste Stichwort für die historisch korrekte Beurteilung von pronazistischen Aeusserungen aus der damaligen Zeit: er sagte wörtlich: es war, wenn man ueberhaupt wirken wollte, absolut notwendig, dass man die Sklavensprache dieser Mach[t]haber sprach.

| Lit.

Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Joseph Lortz

Galen, Clemens August von, Bischof von Münster; Kaller, Maximilian, Bischof von Ermland/Ostpreußen, Aktenstück, 14.07.1945; 30.08.1946, Wiedenbrück

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Im Entnazifizierungsverfahren in Münster war Lortz »entlastet« worden. Dafür hatte er über 40 Schreiben von teils prominenten Personen, sogenannte »Persilscheine«, organisiert. Diese legte er bei der Berufung nach Mainz erneut vor. | —› Volltext | Lit.

Mitmachen – neu orientieren – weg-schreiben

Martin Göhring war für die Archivkommission des Auswärtigen Amtes und als Professor für »Politische Auslandskunde, insbesondere Westeuropas«, an der »Reichsuniversität« Straßburg tätig gewesen. 1945 interpretierte er als »Stunde Null«. Nun wollte er an der historisch-politischen Bildung zur Demokratie mitwirken. Der Frankreichspezialist orientierte sich auf die deutsche Zeitgeschichte um.

| Lit.

Bismarcks Erben 1890–1945

Göhring, Martin, Buch, 1958, Wiesbaden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Göhring wollte erklären, wie die deutschen Eliten das »Erbe« Bismarcks verspielt und so den Aufstieg Hitlers möglich gemacht hatten. | Lit.

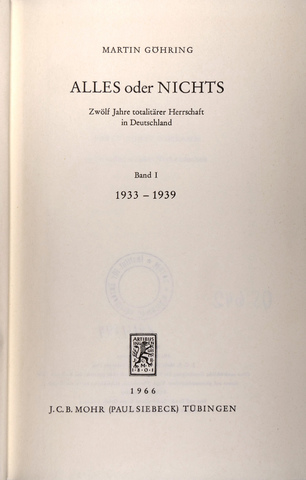

Alles oder nichts

Göhring, Martin, Buch, 1966, Tübingen

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Göhrings Bücher zum Nationalsozialismus hatten auch eine entlastende Funktion: Ein verbrecherisches Regime habe das deutsche Volk systematisch entmündigt. | Lit.

Ein Auffangbecken für (ehemalige) Nationalsozialisten?

Martin Göhring blieb dem Kreis der Historiker verbunden, die mit ihm Karriere gemacht hatten. Als Direktor des Instituts zeigte er wenig Berührungsängste zu Kollegen, die sich für das NS-Regime exponiert hatten. Einige, die keine Anstellung an Universitäten mehr erhielten, wurden als Stipendiaten gefördert oder als Mitarbeiter eingestellt. Außerdem bot das Institut der Ranke-Gesellschaft eine Bühne.

Werner Frauendienst

Foto, [1939–1942]

Aus der Sammlung von

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Werner Frauendienst (1901–1966) wirkte als Historiker an der nationalsozialistischen Geopolitik mit. Vor 1945 war er an der Universität Halle und für das Auswärtige Amt in der »Außenpropaganda« tätig. 1950 wurde er in der DDR wegen »Unterstützung des Naziregimes« zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1952 amnestiert, floh Frauendienst in die Bundesrepublik. Martin Göhring, der ihn aus Halle und Paris kannte, stellte Frauendienst 1954 am Institut für Europäische Geschichte ein. Dort war er für die »Pflege der deutsch-französischen Verständigung« zuständig.

| Lit.

Die Überwindung von Versailles: öffentliche Antrittsvorlesung, gehalten am 17. November 1938 nach der Berufung auf den Lehrstuhl für neuere Geschichte

Frauendienst, Werner, Buch, 1939, Halle/S.

Aus der Sammlung von

Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Frauendienst schloss seine Antritssvorlesung in Halle mit dem Ausruf:

Deutschland ist frei, groß und stark geworden.

Heil Hitler!

| Lit.

Martin Göhring sprach gegenüber Wilhelm Schüssler wohlwollend über Frauendienst. Diesem tue es leid, einen unpassenden Brief geschrieben zu haben.

Nun, ich denke, einem Mann, der so viel mitgemacht hat wie er und dessen innere Anständigkeit uns allen ja bekannt ist, wird man einen kleinen Fehltritt … verzeihen können.

Martin Göhring | Brief an Wilhelm Schüssler | 05.12.1953 | IEGA 138

Schüssler, der 1941 den deutschen Angriff auf die Sowjetunion gerechtfertigt hatte, gründete 1950 die Ranke-Gesellschaft mit. | Lit.

Einladung zu einem »geselligen Beisammensein« im Institut für Europäische Geschichte am 18. April 1953 anläßlich der Jahrestagung der Ranke-Gesellschaft

Göhring, Martin; Lortz, Joseph, Karte, 10.04.1953

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

In der Ranke-Gesellschaft versammelten sich (ehemalige) nationalsozialistische Historiker, die sich gegen die Geschichtsbilder der »Siegermächte« wandten. 1953 tagte die Gesellschaft auf Kosten des Instituts in Mainz. | Lit.

06

Der Ort und die Menschen

Die Domus Universitatis als Arbeits- und Wohngemeinschaft

Das Institut für Europäische Geschichte wurde buchstäblich auf den Ruinen des Zweiten Weltkriegs errichtet, den Deutschland begonnen hatte. Die wieder aufgebaute Mainzer »Alte Universität« sollte eine internationale Gemeinschaft beherbergen: Hier lebten unter einem Dach nicht nur Direktoren und Hausmeister (mit ihren Familien), sondern auch die Stipendiat/innen. Deren Wohnheim wurde erst Mitte der 1960er-Jahre für Frauen geöffnet. 1968 durchzog selbst die ehrwürdige Domus Universitatis ein rebellischer Geist, der flache Hierarchien im Institut etablieren wollte.

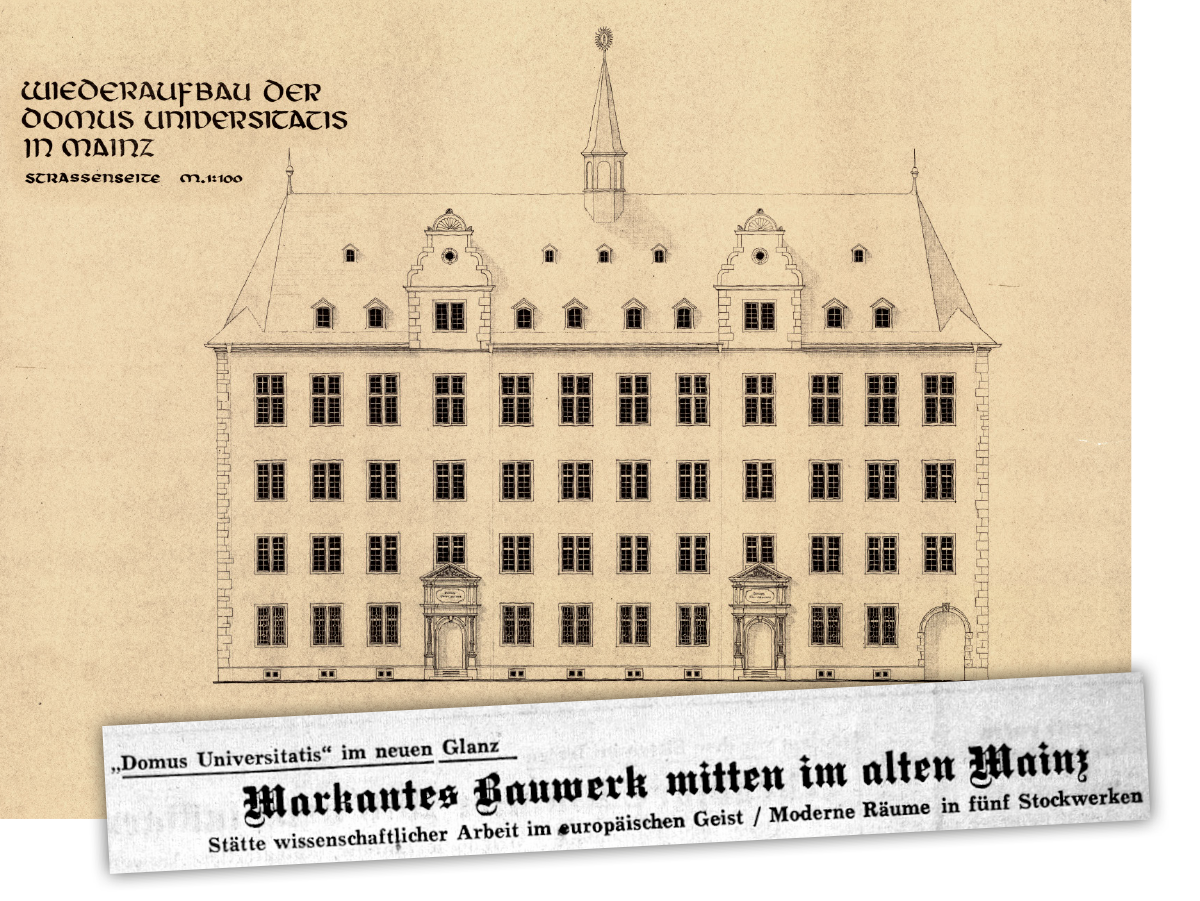

Auferstanden aus Ruinen: Wiederaufbau Europas im Zentrum von Mainz

Im Mai 1949 kam der Kurator der JGU Fritz Eichholz auf sein »altes Projekt« zurück, die Domus Universitatis von der Stadt Mainz zurückzukaufen, um dort das »Internationale Institut für Geschichte« unterzubringen. Für die Finanzierung des Auf- und Ausbaus sorgte Eichholz’ Schwager, der französische Kulturbeauftragte Raymond Schmittlein. Durch einen Vertrag vom 26. Juni 1951 erhielt das Institut das Recht, für die Dauer seines Bestehens das Gebäude zu nutzen.

(Luftaufnahme) Domus Universitatis und Mainzer Innenstadt nach Luftangriff 1945

unbek., Foto, o.D. [vor 1952]

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Mainz war am Ende des Zweiten Weltkriegs zu großen Teilen zerstört. Vor der Domus Universitatis endeten Güterzugschienen, um dort Schutt abzuladen. | Lit.

Domus Universitatis (südliches Portal)

Münch, Philipp, Foto, o.D. [vor 1952]

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Philipp Münch

Das zwischen 1615 und 1618 erbaute Renaissancegebäude der »Alten Universität« wurde bei einem Luftangriff 1945 schwer beschädigt.

Domus Universitatis

Münch, Philipp, Foto, o.D. [vor 1952]

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Philipp Münch

»Domus Universitatis« in neuem Glanz

Na. [Dr. Nacken], Zeitungsartikel, 1951-11-10–11

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Für den Wiederaufbau wurden 1951 etwa 1,3 Millionen DM veranschlagt. Vorgesehen waren ein »Konferenzzimmer« sowie Räume für eine Bibliothek, für Stipendiat/innen, für Gastforschende – und die Direktoren. | —› Volltext | Lit.

Eröffnung des Institutsgebäudes in Mainz

Foto, 17.01.1953

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Beim »Weihefest« der Domus Universitatis am 17. Januar 1953 war das Gebäude noch unverputzt.

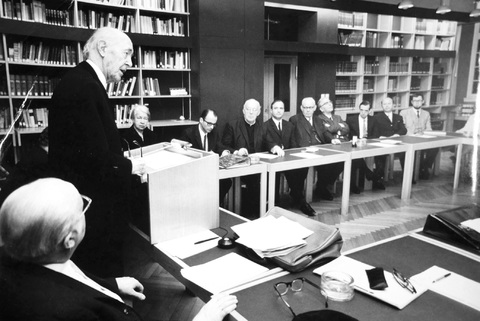

Bei der Feier an der Universität Mainz wurde Bundespräsident Theodor Heuss (im Sessel) links von Adolf Dabelow (Rektor der JGU) sowie rechts von Peter Altmeier (Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz) und den Institutsdirektoren Martin Göhring und Joseph Lortz eingerahmt. | Lit.

Gemeinschaft unter einem Dach: Stipendiat/innen, Direktoren und Hausmeister(familien)

Angesichts der Wohnungsnot im Mainz der Nachkriegszeit schien es selbstverständlich, dass das Institutsgebäude Wohnraum bieten sollte – für die Direktoren, für die wissenschaftlichen Gäste und für die Bediensteten. Zwischen diesen heterogenen Mietparteien – dem katholischen Priester Lortz, der Familie Göhring, den jungen Stipendiat/innen und der Hausmeisterfamilie – gab es reichlich Anlass für Konflikte.

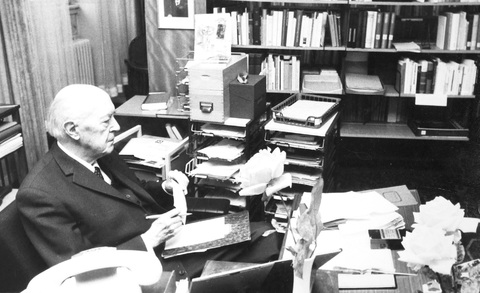

Joseph Lortz in seinem Arbeitszimmer

Foto, [um 1970]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Der Ordinarius Lortz ließ sich seine Dienstwohnung – einschließlich einer »Kammer« für seine Bedienstete – ganz nach seinen Vorstellungen einrichten.

Joseph Lortz im Konferenzraum

Foto, [um 1970]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Mit 62 Jahren zum Direktor auf Lebenszeit berufen, prägte Joseph Lortz noch als über 80-Jähriger das (wissenschaftliche) Leben im Institut.

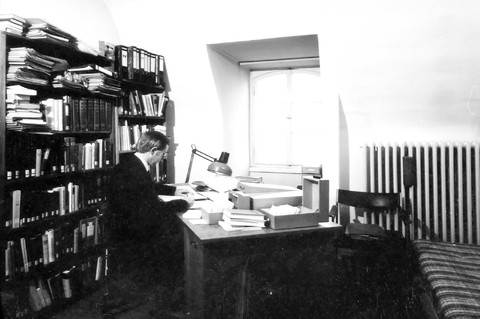

Wohnheimzimmer

Foto, [um 1981]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Ende 1960 wurde im Dachgeschoss ein Wohnheim mit zehn Zimmern eingerichtet. Nach 1968 wurde auch die ehemalige Wohnung der Familie Göhring im zweiten Stock in Wohnheimzimmer umgewandelt.

Wohnheimküche

Foto, [um 1981]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Die Gemeinschaftsküchen im Wohnheim sind kommunikative Zentren der internationalen Stipendiat/innen-Gemeinschaft.

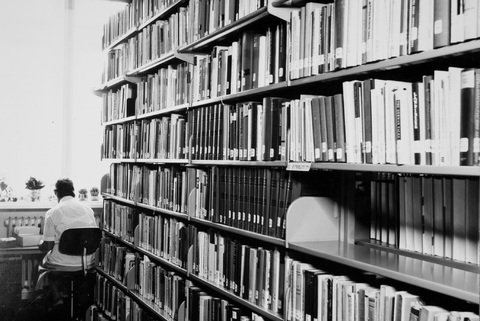

Arbeitsplatz in der Bibliothek

Foto, [um 1981]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Die Forschungsbibliothek des Instituts wurde in der ehemaligen Aula der »Alten Universität« eingerichtet. Dafür wurde in den höchsten Raum des Gebäudes ein zweistöckiges Regalsystem eingezogen.

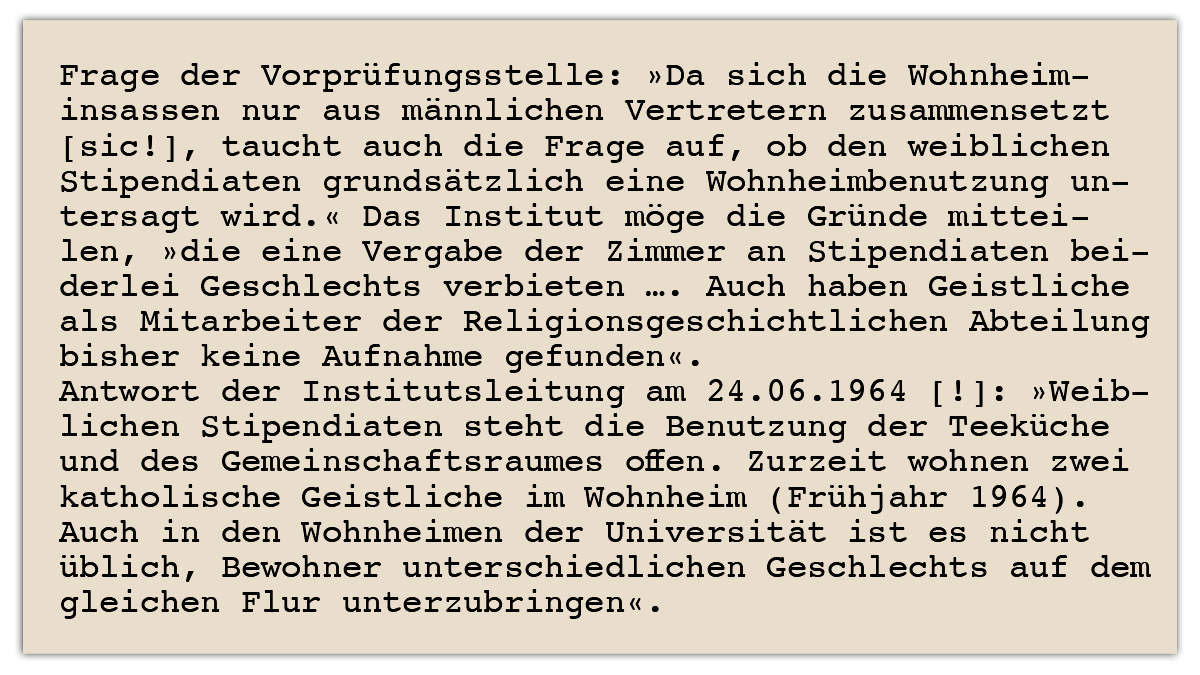

Priester und Amazonen: Frauen erobern das Wohnheim

In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten kamen nur wenige Stipendiatinnen an das Institut. Sie wurden in meist möblierten Zimmern in Mainz und Umgebung untergebracht. Das 1960 eröffnete Wohnheim im Institutsgebäude blieb ihnen anfangs verschlossen: Vor allem Joseph Lortz vertrat das Ideal einer klosterähnlichen Gemeinschaft männlicher Gelehrter.

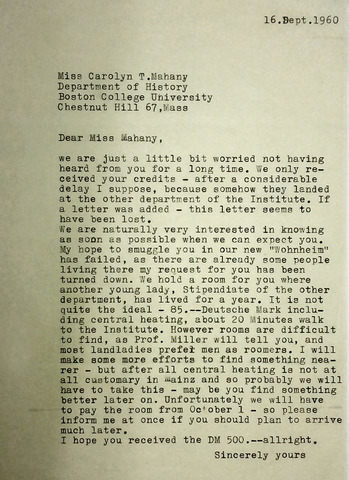

Brief an Carolyn T. Mahany

Brockdorff, Silvia von, Brief, 16.09.1960, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Vergeblich versuchte eine wissenschaftliche Mitarbeiterin eine Stipendiatin im neu eingerichteten Wohnheim unterzubringen.

My hope to smuggle you in our new »Wohnheim« has failed, as there are already some people living there my request for you has been turned down.

| Lit.

Zitat aus: Anfrage an das Institut für Europäische Geschichte

Vorprüfungsstelle der Obersten Landesbehörden beim Rechnungshof, Aktenstück, 11.09.1961, Mainz

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Universitätsarchiv Mainz

Erinnerungen

Scharf, Claus, Zeitzeugeninterview, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

1966 organisierte der wissenschaftliche Mitarbeiter Claus Scharf für eine Stipendiatin ein Zimmer, das bisher Gästen der Direktoren vorbehalten war. Seit dieser Zeit durften auch Wissenschaftlerinnen im Institutsgebäude wohnen – die »Swinging Sixties« waren in Mainz angekommen.

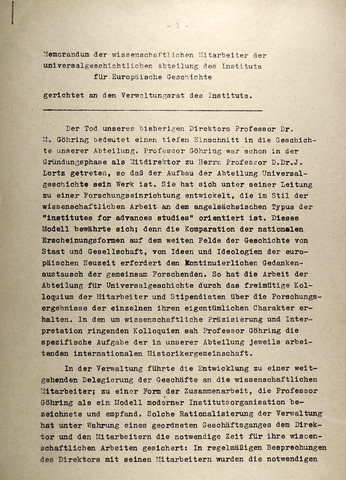

1968: Revolten in Mainz?

Der »Geist von 1968« erfasste nicht nur die Stipendiat/innen, von denen sich manche in die damalige Protestbewegung einreihten. Auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Abteilung für Universalgeschichte probten den Aufstand. Nach dem Tod Martin Göhrings wollten sie ein kollegiales Führungsmodell etablieren. Der neue Direktor Karl Otmar von Aretin wehrte den Angriff auf seine Befugnisse energisch ab.

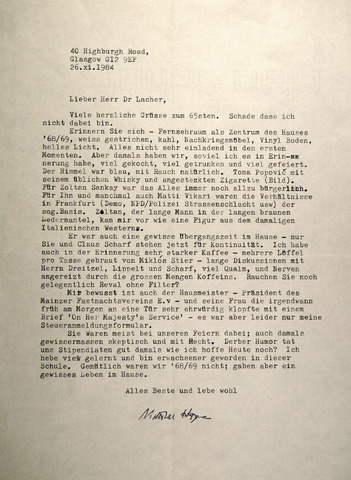

Brief an Hugo Lacher, Bibliothekar, anlässlich dessen Pensionierung

Hope, Nicolas Martin, Brief, o.D. [1984], Glasgow

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Der britische Historiker Nicholas Hope erinnerte sich 1984 (anlässlich der Pensionierung des Bibliothekars Hugo Lacher) an seine bewegte Stipendiatenzeit in Mainz in den Jahren 1968 und 1969.

Memorandum der wissenschaftlichen Mitarbeiter der universalgeschichtlichen Abteilung des Instituts für Europäische Geschichte gerichtet an den Verwaltungsrat

Dreitzel, Horst; Lippelt, Helmut; Scharf, Claus, Aktenstück, 22.03.1968, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter schlugen dem Verwaltungsrat vor, die Geschäfte ihrer Abteilung selbst zu führen, begleitet nur von einem »engeren Beirat«, der zweimal jährlich über Personalangelegenheiten und Veröffentlichungen entscheiden sollte. | Lit.

Erinnerungen

Scharf, Claus, Zeitzeugeninterview, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

Aretin entließ nach seinem Amtsantritt zwei Verfasser des »Memorandums«. Der dritte, Claus Scharf, konnte bleiben.

07

Etablierung und Ausbau

Eine »Forschungsgemeinschaft mit inter- oder übernationalem Charakter«*

Das Mainzer Institut war mit dem Auftrag gegründet worden, sich international zu vernetzen. Ein elitär angelegter Förderverein scheiterte (auch) an zu hohen Erwartungen. Doch das internationale Stipendienprogramm wurde zu einem Pfeiler der Institutsarbeit. In der alltäglichen Begegnung unterschiedlichster Wissenschaftstraditionen löste das Institut seinen »völkerverständigenden« Gründungsimpuls ein. Es wurde zu einem internationalen Knoten der westdeutschen Geisteswissenschaften im Kalten Krieg. Mit Tagungen und Publikationen suchte das Institut diese Internationalisierung seit den 1970er-Jahren weiter zu befördern.

* »die aufzubauende Forschungsgemeinschaft [müsste] schon nach aussen hin gleichsam inter- oder übernationalen Charakter haben«. Martin Göhring an Raymond Schmittlein, 12.01.1952. IEGA 136.

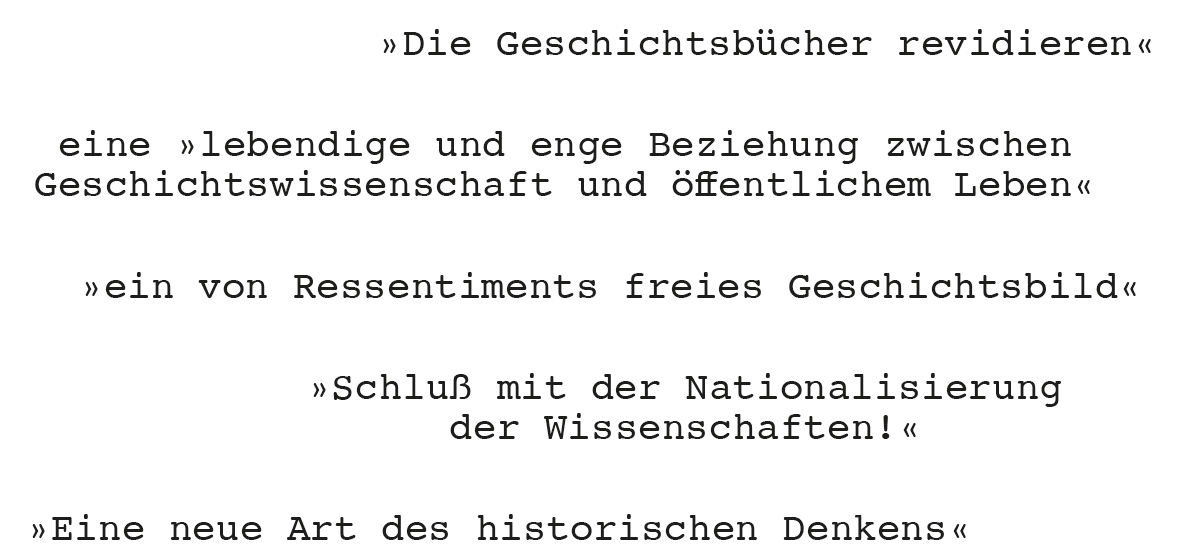

Gescheiterte Vernetzung: die »Gesellschaft Europäischer Geschichtsfreunde«

Anlässlich der Eröffnung der Domus Universitatis wurde am 17. Januar 1953 die Gründung einer »Gesellschaft Europäischer Geschichtsfreunde« verkündet. Mit hohem Aufwand warben die Direktoren um »hochrangige« Mitglieder. Damit erhofften sie sich auch, das Institut finanziell abzusichern. Etwas bescheidener trat schließlich eine »Gesellschaft der Freunde des Instituts für Europäische Geschichte« ins Leben. Um 1960 schlief sie wieder ein.

Zitate von Bundespräsident Theodor Heuss zur Eröffnung der Domus Universitatis und Gründung der »Gesellschaft der Freunde des Instituts für Europäische Geschichte«

Eigenproduktion, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

»Die Geschichtsbücher revidieren«, aus: Die Geschichtsbücher revidieren. Professor Heuss weiht Haus für Europäische Geschichtsforschung ein, in: Frankfurter Neue Presse, 19.01.1953.

»ein von Ressentiments freies Geschichtsbild«, aus: Mainzer Institut für europäische Geschichte weiht sein neues Heim ein. Heuss fordert ein von Ressentiment freies Geschichtsbild, in: Die Neue Zeitung. Die amerikanische Zeitung in Deutschland (Frankfurt/M.), 19.01.1953.

»Schluß mit der Nationalisierung der Wissenschaften!«, aus: »Schluß mit der Nationalisierung der Wissenschaften!« In Mainz wurde »Gesellschaft der europäischen Geschichtsfreunde« gegründet, in: Die Freiheit. Zeitung für sozialen und kulturellen Fortschritt, 19.01.1953.

»Eine neue Art des historischen Denkens«, aus: Wieder »Domos Universitas [sic!]«. Festakt in Mainz – »Institut für europäische Geschichte« gegründet, in: Die Welt, 19.01.1953.

Nach den Zeitungsausschnitten in IEGA 720.

Die »Gesellschaft Europäischer Geschichtsfreunde« wurde mit ähnlich hohen Erwartungen aufgeladen wie das Institut insgesamt – auch durch Bundespräsident Theodor Heuss. Seine Rede wurde in vielen westdeutschen Zeitungen zitiert.

Institut für Europäische Geschichte und Gesellschaft der Freunde des Instituts für Europäische Geschichte e.V.

Broschüre, 1953

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Zukunftsweisend war das Programm, junge Wissenschaftler/innen verschiedenster Prägung am Institut zusammenzubringen.| —› Volltext | Lit.

Neben seiner Hauptaufgabe, der eigenen wissenschaftlichen Forschung, beschreitet das Institut für Europäische Geschichte einen grundsätzlich neuen Weg. Junge Historiker aus allen Ländern Europas und Amerikas sollen auf Grundlage von Jahresstipendien gemeinsam leben und forschen und in internationalen Arbeits- und Forschungsgemeinschaften zusammengefaßt werden … . Das tägliche Zusammenlegen, der dauernde Gedankenaustausch, gegenseitige Anregung werden jeden einzelnen von ihnen bereichern und zu toleranter und universaler Denkart führen.

Institut für Europäische Geschichte und Gesellschaft der Freunde des Instituts für Europäische Geschichte e. V. | 1953

Kollektive Individualförderung: das internationale Stipendienprogramm

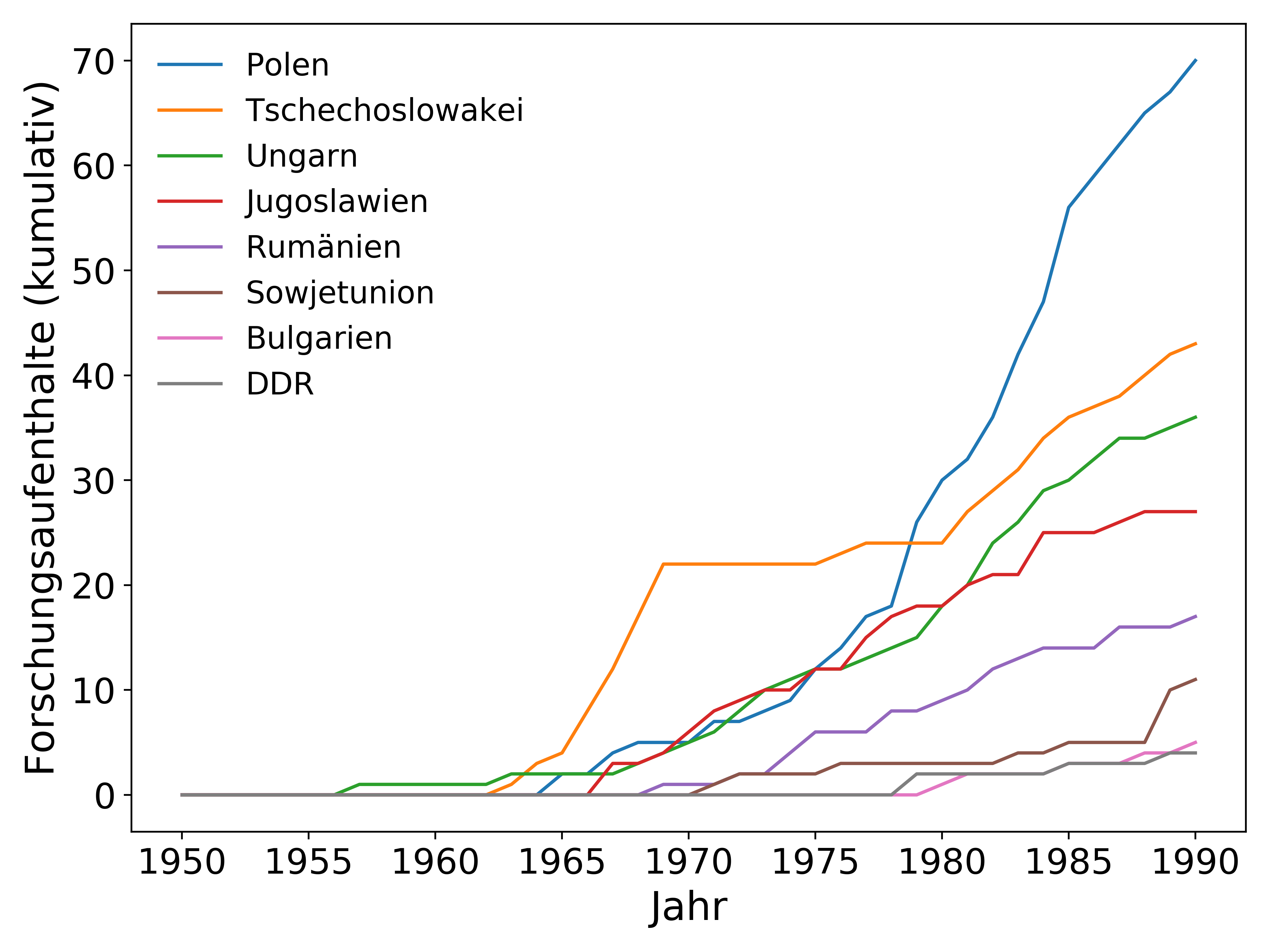

Schon die ersten Gründungspläne sahen vor, jüngere Forschende – »etwa je zur Hälfte Deutsche und Austausch-Ausländer« – als Stipendiat/innen in Mainz zu fördern. Diese Idee wurde kontinuierlich zu einem Programm ausgebaut. Das Auswärtige Amt finanzierte Stipendien für Forschende aus anderen Ländern. Bis 1990 waren etwa 570 jüngere Forschende mit Förderung des Instituts oder anderer Geldgeber in Mainz. Etwa 100 von ihnen kamen mehrmals ans Institut.

| Lit.

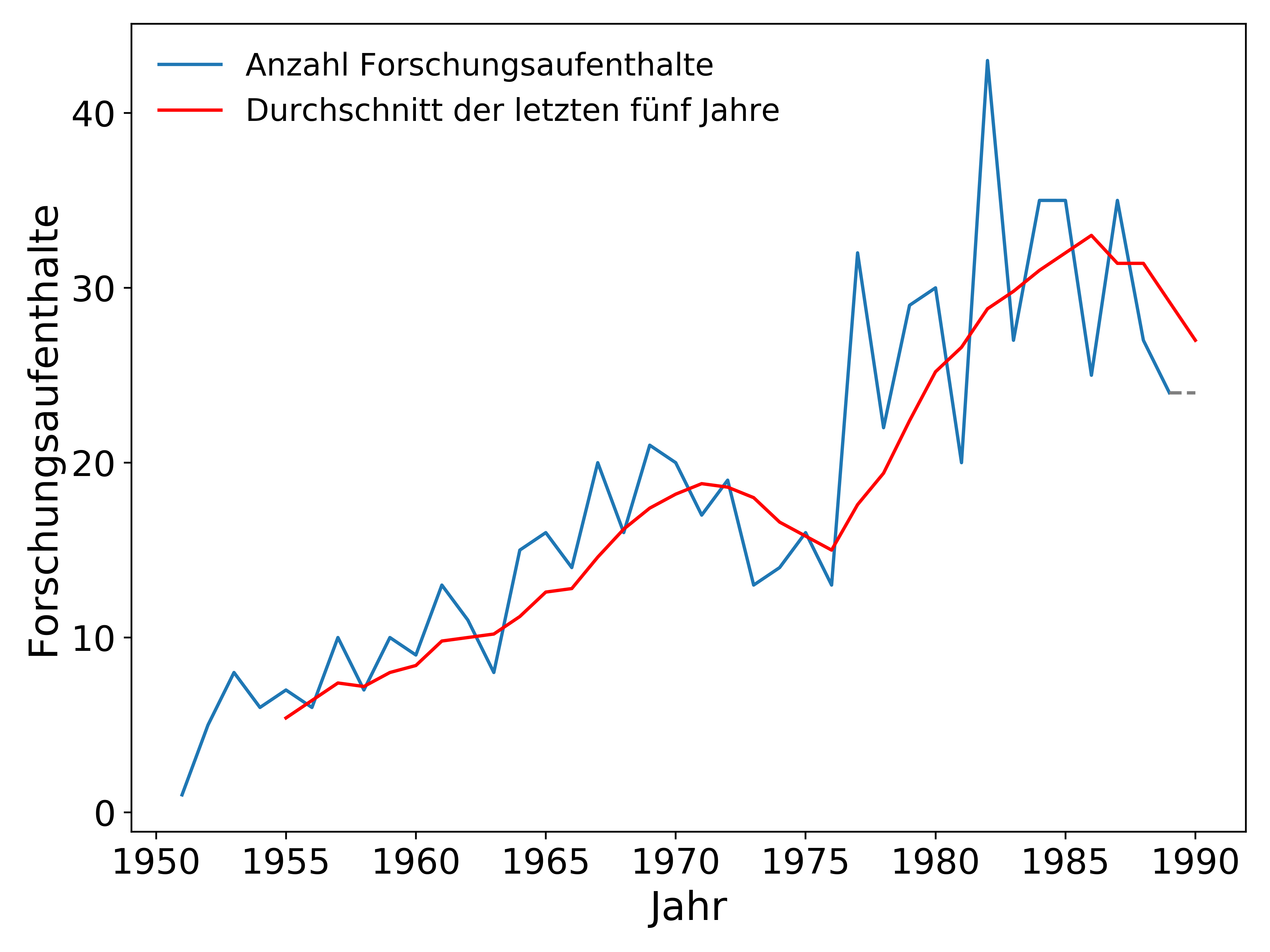

Anzahl der Forschungsaufenthalte am Institut pro Jahr (1950–1990)

Vasques Filho, Demival; Berger, Joachim, Eigenproduktion, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden Stipendiat/innen mitunter mehrere Jahre lang gefördert. Seit der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre nahm die Zahl der Aufenthalte zu, die sich durch andere Quellen finanzierten. Zwischen 1978 und 1983 schlägt die Kurve vor allem durch ein großes Forschungsprojekt zu Politik und Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit nach oben aus.

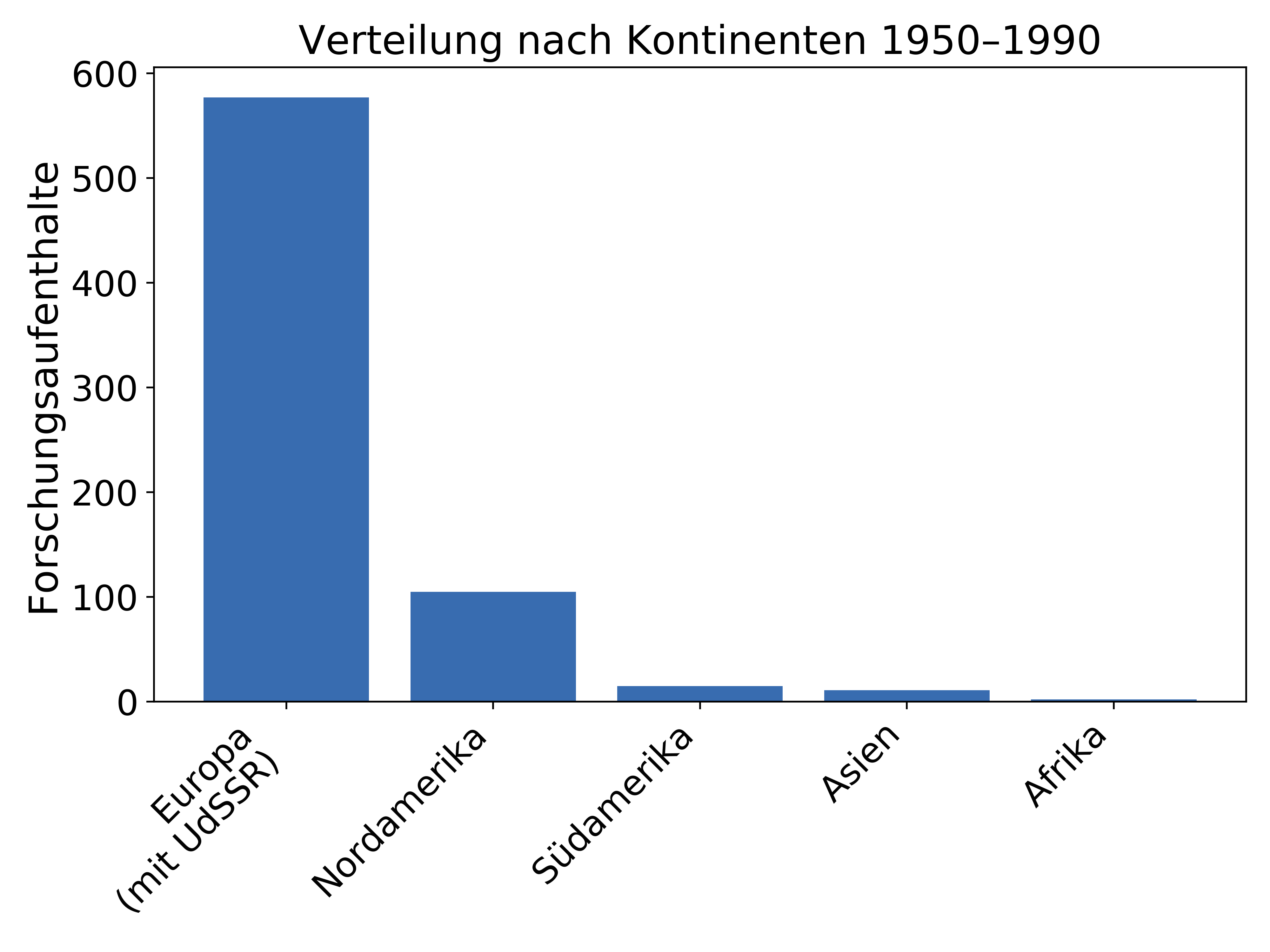

Geographische Verteilung (Forschungsaufenthalte | Kontinente nach Staatsangehörigkeit) 1950–1990

Vasques Filho, Demival; Berger, Joachim, Eigenproduktion, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Vor dem digitalen Zeitalter rekrutierte das Institut seine Stipendiat/innen durch persönliche Kontakte und durch das wachsende Netzwerk der Ehemaligen. Die Mehrzahl kam aus Europa. Doch es gelang, Forschende aus allen Kontinenten nach Mainz zu ziehen.

Nur relativ wenige Professoren – darunter keine Frau – brachten mehrere ihrer »Schüler(innen)« in Mainz unter.

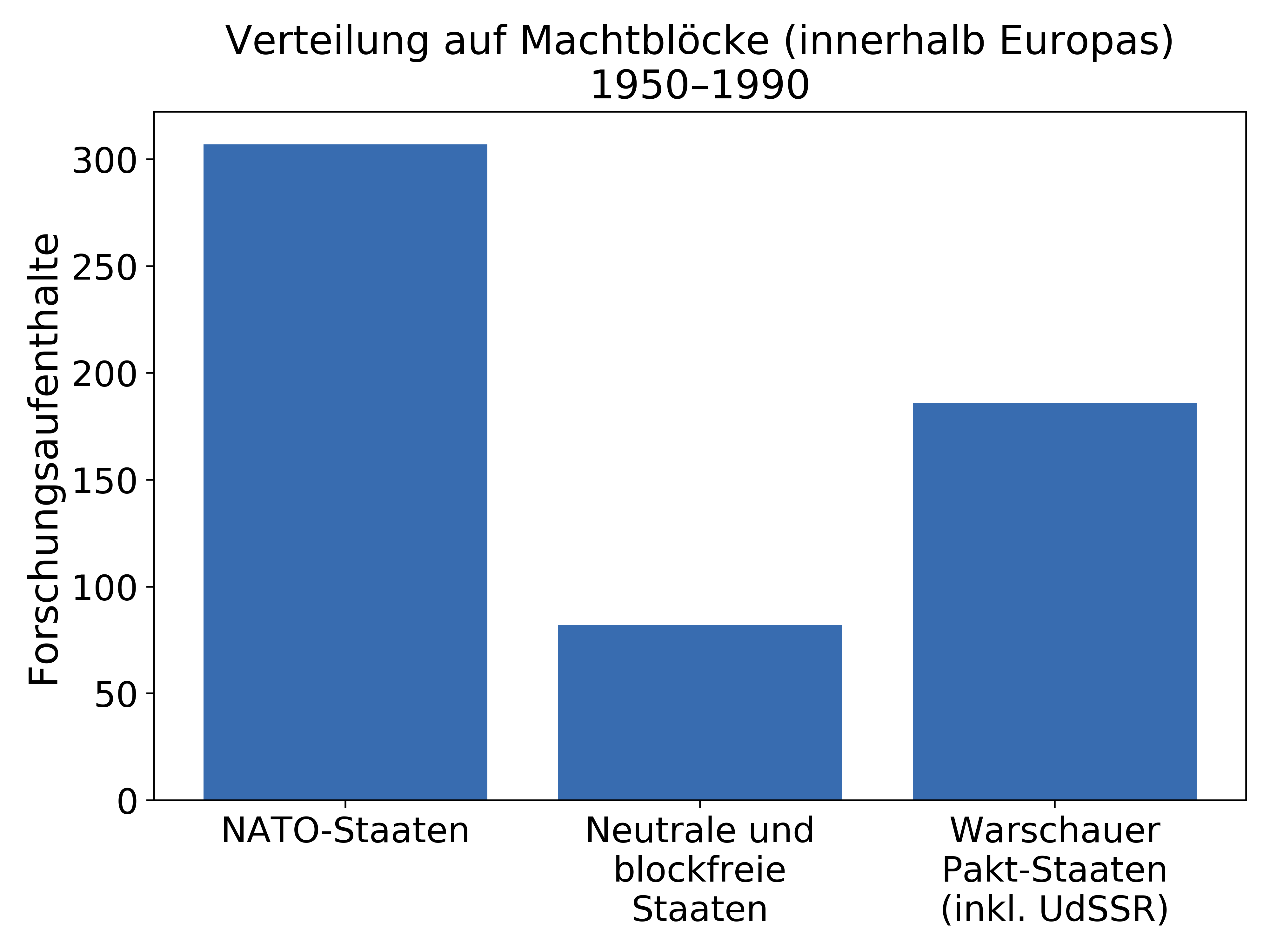

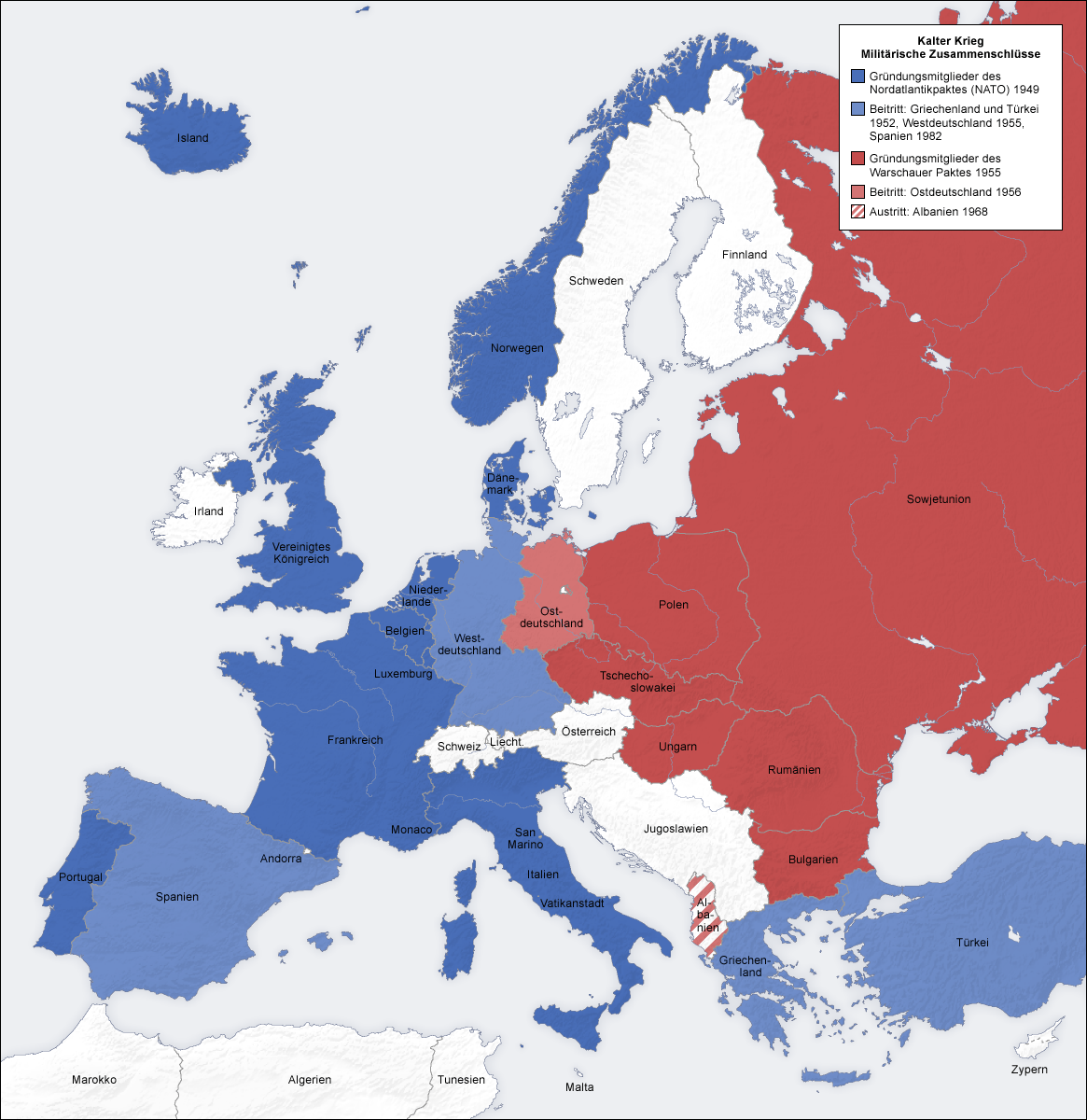

Politische Zuordnung in Europa (Forschungsaufenthalte | Machtblöcke nach Staatsangehörigkeit) 1950–1990

Vasques Filho, Demival; Berger, Joachim, Eigenproduktion, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Die »europäischen« Stipendiat/innen kamen aus allen geographischen Regionen Europas und aus Mitgliedsstaaten aller politischen Machtblöcke.

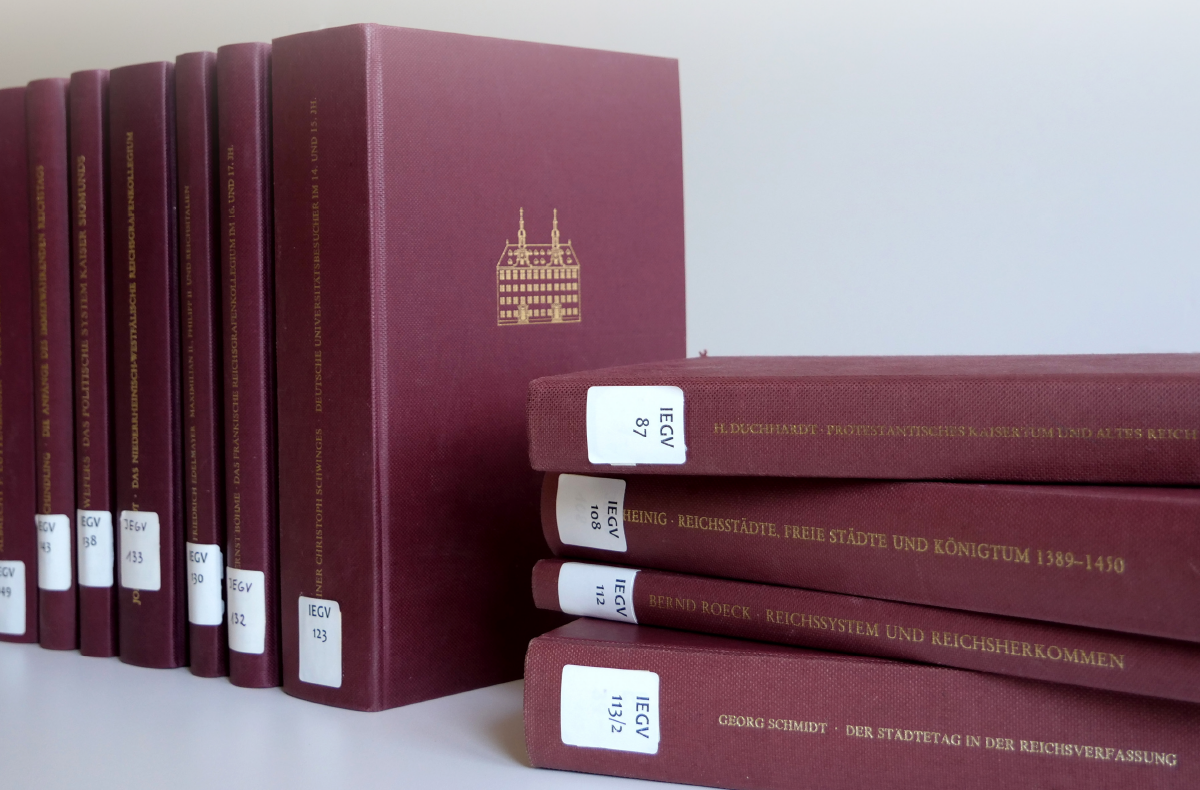

Mehrsprachige Wissenschaftskommunikation: Tagungen und Publikationen

Seit Mitte der 1970er-Jahre veranstaltete das Institut Tagungen, deren Beiträge in einer neuen Unterreihe seiner »Veröffentlichungen« publiziert wurden. Dort erschienen auch englisch- und französischsprachige Arbeiten sowie Übersetzungen aus anderen Sprachen, um sie in der deutschsprachigen Wissenschaft bekannt zu machen.

Kolloquium »Die verfassungsrechtliche Stellung der Kreisassoziationen nach 1648«, 15./16.06.1973

Programm, 1973

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Die ersten Kolloquien hatten einen kleinen Kreis an Teilnehmenden vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Zunehmend gelang es, Mittel von Fördereinrichtungen einzuwerben, um größere Tagungen zu finanzieren. | Lit.

Der Kurfürst von Mainz und die Kreisassoziationen 1648–1746

Aretin, Karl Otmar von (Hg.), Buch, 1975, Wiesbaden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Der erste Tagungsband (1975) brachte vier Aufsätze auf 120 Seiten. Das siebte »Beiheft« (1982) enthielt über 30 teils englischsprachige Beiträge auf 539 Seiten.

Parteien und Massen

Holzer, Jerzy, Buch, 1975, Wiesbaden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Jerzy Holzer war 1965/1966 als erster Stipendiat aus Polen am Institut. 1975 erschien als »Beiheft 1« in deutscher Übersetzung eine gekürzte Fassung seiner Dissertation.

Collage der Titelblätter von:

Class, religion, and local politics in Wilhelmine Germany. The Centre Party in Württemberg before 1914

Le gouvernement allemand et le clergé catholique lorrain de 1890 à 1914

Blackbourn, David

Favrot, Brigitte, Buch, 1980

1981, Wiesbaden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

08

Profilierungen (I)

Ein »katholischer« Luther – Konfessionskonflikt, Zensur und Ökumene

Zehn Jahre vor Gründung des Instituts für Europäische Geschichte hatte Joseph Lortz »Die Reformation in Deutschland« (1939/1940) veröffentlicht. Das Institut profitierte vom Erfolg und der Wirkung des Werks. Es geriet aber auch in die Kontroversen um weitere Auflagen des Buchs hinein, das nach dem II. Vatikanischen Konzil in vier Sprachen übersetzt wurde. Lortz’ Nachfolger stellten sich der Herausforderung, sein »Erbe« in ökumenischer Absicht weiterzuentwickeln und darüber hinauszugehen.

»Die Reformation in Deutschland«: Longseller und Streitobjekt

Mit dem Ziel, die »Glaubensspaltung« historisch zu erklären und damit überwinden zu helfen, zeigte Lortz Verständnis für die religiösen Anliegen Martin Luthers. Widerspruch aus der katholischen Kirche blieb nicht aus. Zugleich bereitete Lortz’ Reformationsdeutung die ökumenische Öffnung der katholischen Kirche auf dem II. Vatikanum (1962–1965) mit vor.

Ausbreitung der Reformation

Karte, [1908], Leipzig

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Bis zu Lortz’ »Reformation« hatte die katholische Kirchengeschichtsschreibung Martin Luther und seine Kirchenkritik kategorisch verurteilt. Deren Folgen – die »Ausbreitung der Reformation« – lehnte natürlich auch Lortz ab. | Lit.

Die Reformation in Deutschland, Bd. 1

Lortz, Joseph, Buch, 1939, Freiburg/Br.

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Lortz’ »Reformation« wurde bis 1962 dreimal neu aufgelegt. Zwischen der 3. und der 4. Auflage (1949/1962) entzündeten sich Auseinandersetzungen zwischen der römischen Kurie, der Berliner Nuntiatur und dem Bistum Freiburg, das für die Druckfreigabe zuständig war. | Lit.

Collage der Titelblätter von:

Historia de la Reforma

The Reformation in Germany

La Réforme de Luther

La Riforma in Germania

Lortz, Joseph, Buch, 1963 / 1968 / 1970 / 1979, Madrid / London / Paris / Mailand

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

1963 begann die späte europäische Rezeption eines Buchs, das seit 1939/1940 weitgehend unverändert geblieben war. Das deutsche Publikum hatte die »Reformation« damals vorrangig aus der Perspektive nationaler Einheit wahrgenommen. | Lit.

Erinnerungen

Decot, Rolf, Zeitzeugeninterview, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

Lortz’ Reformationsgeschichte war in den 1970er-Jahren für den Doktoranden Rolf Decot immer noch maßgebend. Der katholische Kirchenhistoriker war Stipendiat und von 1977 bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut.

Römische Spione und evangelische Kritik an der Mainzer »Gegenreformation«

Nach Lortz’ Überzeugung sollte das Institut durch seine historische Forschung dazu beitragen, der konfessionellen »Spaltung« Europas entgegenzuwirken. Dadurch wurde das Institut in die interkonfessionellen Spannungen der 1950er-Jahre hineingezogen. Einigen Katholiken ging Lortz’ Verständnis für Luther zu weit. Protestantische Stimmen witterten gegenreformatorische Absichten.

Erklärung

Michael, Horst, Aktenstück, 21.02.1952, Mainz

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Horst Michael war 1950 bis 1952 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut. Zum Katholizismus konvertiert, wandte er sich – unter Pseudonym – gegen die Lortz’sche Reformationsdeutung. Als sein »Chef« das herausfand, musste sich Michael schriftlich verpflichten, künftig nur mit seiner Zustimmung zu publizieren. | Lit.

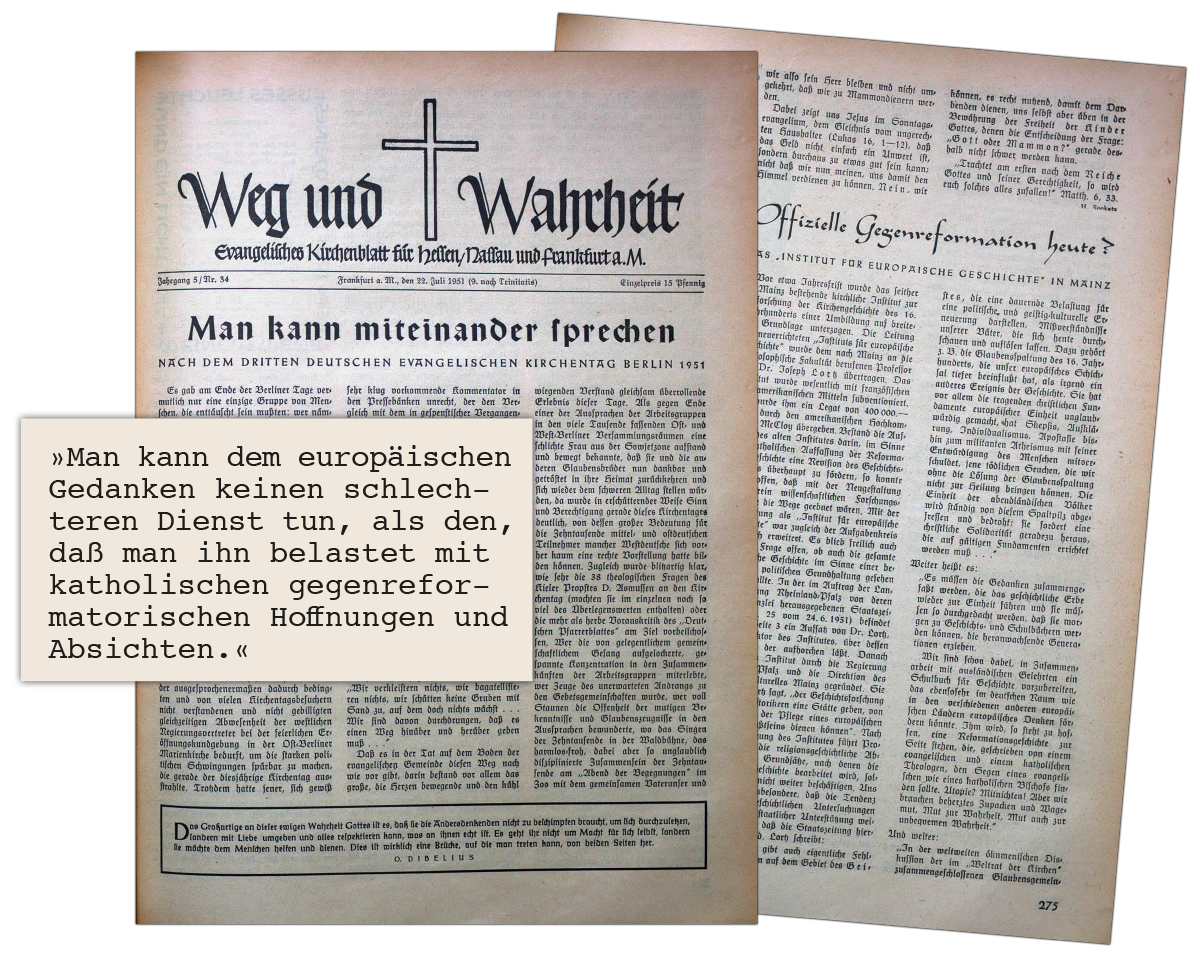

Offizielle Gegenreformation heute?

Bergér, Wilhelm, Aufsatz, 1951

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Universitätsbibliothek Mainz

Ein hessen-nassauischer Oberkirchenrat warf Lortz vor, mit dem Institut an einer katholischen »Gegenreformation« zu arbeiten, um die Protestanten in die katholische Kirche zurückzuholen. | —› Volltext | Lit.

Über Lortz hinaus? Abstand vom II. Vatikanum – neue ökumenische Perspektiven

Seit dem II. Vatikanum äußerte sich Lortz kritisch gegenüber der »progressiven« Entwicklung seiner Kirche und den ökumenischen Bewegungen. Seine Nachfolger gingen unterschiedlich mit diesem »Erbe« um: Der Protestant Peter Meinhold nahm neben der Herausbildung der christlichen Bekenntnisse auch die »Vielfalt der Religionen« in den Blick. Der Katholik Peter Manns vertiefte sich in die Theologie Martin Luthers.

Joseph Lortz

unbek., Foto, o.D. [um 1972]

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

In seiner letzten Veröffentlichung kritisierte Joseph Lortz Tendenzen in der ökumenischen Bewegung. Diese hatte sich mit der Konferenz von Bangkok 1972/1973 von der Idee einer von Europa ausgehenden »Weltmission« emanzipiert. | Lit.

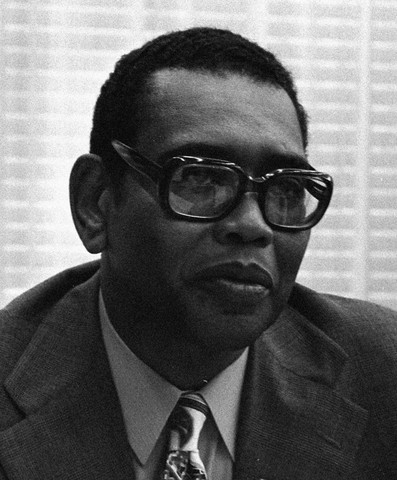

Philipp Potter

Mieremet, Rob / Anefo, Foto, 16.08.1972, Utrecht

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Der Methodist Philip Potter aus Dominica (Karibik) hatte die Weltmissionskonferenz von Bangkok organisiert. Lortz griff ihn in »Ökumenismus ohne Wahrheit?« als »Mann der vielen Wurzeln« und des »Ausgleichs« an. | Lit.

[E]ine akute Bedrohung des heutigen Ökumenismus …: die Gefahr seiner Pervertierung (und damit Selbstauflösung) durch verschiedene Formen der Säkularisierung …. Ökumenisch schädlich ist jeder sich ausbreitende dogmatische Minimalismus. … Ganz besonders wichtig, aber auch gefährlich sind Programme und Impulse des weltweit wirkenden ›Ökumenischen Rates der Kirchen‹ (ÖRK) geworden. … [D]as Suchen nach Wahrheit steht … nicht mehr an erster Stelle … Im Vordergrund stehen neue Themen wie Friedensstrategie, Gewalt, Revolution, soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Kolonialismus, Umverteilung von Macht, Neuorganisation der internationalen Politik, Kampagnen gegen (›weißen‹) Rassismus und Faschismus, Begegnung mit dem Kommunismus … kurz, eine gefährlich einseitige ›Humanisierung‹ der christlichen missionarischen Aufgabe. … [Die Weltmissionskonferenz von Bangkok] … war tief geprägt von Adogmatismus, Relativismus und Synkretismus. … [I]m Ganzen wurde das wesentliche Heil, die Bekehrung des Menschen von seinen Sünden durch den Sühnetod Christi, allzu sehr von dem … Ruf nach allgemeiner ›Befreiung‹ überdeckt.

Joseph Lortz | Ökumenismus ohne Wahrheit? | Münster 1975 | S. 5, 21, 24f., 28, 30.

Vortragsreihe »Zum ›Memorandum‹ ökumenischer Universitätsinstitute«

Plakat, 1973

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Noch zu Lebzeiten von Lortz schaltete sich das Institut mit einer Vortragsreihe in eine aktuelle ökumenische Diskussion – um die gegenseitige Anerkennung kirchlicher Ämter – ein.

Einladung zum Vortrag »Luther: Vater im Glauben« von Peter Manns

Plakat, 05.12.1981

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Archiv

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

Mit der Formel von Martin Luther als »Vater im Glauben« – Luthers Glaube könne alle Christen in ihrem Glauben anleiten – wollte Peter Manns an Lortz anknüpfen und zugleich über ihn hinausgehen. | Lit.

Erinnerungen

Decot, Rolf, Zeitzeugeninterview, 2020

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Kurzbeschreibung

Rolf Decot erinnert sich an die ökumenischen Ansätze Peter Meinholds und an Peter Manns’ Lutherstudien. | Lit.

09

Profilierungen (II)

Ein neues Bild vom Alten Reich – Rechtsordnung und politisch-soziales System

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der nationale Machtstaat unter preußischer Führung nicht mehr als Endziel deutscher Geschichte gelten. Nun rückten föderale und rechtsstaatliche Traditionen in den Blick. Dadurch wurde das Heilige Römische Reich interessant. Wie hatte dieses komplexe Gebilde so lange funktionieren können? Karl Otmar von Aretin trug von Mainz aus entscheidend dazu bei, dass sich ein neues Bild vom »Alten Reich« etablierte.

Patrioten und Verräter: Aretins »Zugang zum Wesen des Alten Reichs«

Aretin maß das Handeln von Personen daran, ob sie ihrer historischen Verantwortung gerecht geworden seien. Seine Familiengeschichte hatte ihn geprägt – der Schwiegervater war als Beteiligter am 20. Juli 1944 hingerichtet worden. Persönliche Wertungen durchziehen auch seine Habilitationsschrift über das Ende des Alten Reichs, die das Institut förderte und veröffentlichte. Zugleich wollte Aretin die Strukturen des Reichs erklären. In den 1990er-Jahren legte er eine dreibändige Gesamtdarstellung vor.

Karte des Heiligen Römischen Reiches 1648

Ziegelbrenner, Karte, 11.02.2007

Aus der Sammlung von

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Vor der Neubewertung des Alten Reichs herrschte das Bild vom »Flickenteppich« vor – das zersplitterte Reich sei den Nachbarn, vor allem dem »absolutistischen Nationalstaat« Frankreich, schutzlos ausgeliefert gewesen. | Lit.

Heiliges Römisches Reich 1776–1806.

Aretin, Karl Otmar von, Buch, 1967, Wiesbaden

Aus der Sammlung von

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Bibliothek

Wie darf ich das Objekt nutzen?

Quelle

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte