Statistik

Mitgliederstatistik der Jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland, Entwicklung der Mitgliederzahlen, 1990 - 2020

(Quelle: ZWST Mitgliederstatistik 2020, April 2021, S. 5)

We're sorry, but this virtual exhibition cannot be viewed properly without JavaScript enabled. Please consider enabling JavaScript or installing a JavaScript capable browser.

If you're interested in DDBstudio, the virtual exhibition platform provided by the

German Digital Library,

please visit this page (in German).

Jüdisches Leben in Mettmann — findet statt! Judentum in Deutschland ist nicht etwas Gestriges, sondern lebendig und vielfältig.

Aus Anlass des Festjahres „2021 — 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" wollen wir zeigen, dass Jüdinnen und Juden Teil unserer Gesellschaft sind, dass ihre Religion und ihre Bräuche ihren Platz in unserem Alltag haben.

Dabei haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, jüdisches Leben vor allem im Hier und Jetzt zu präsentieren und nicht ausschließlich vom Tode her, also unter dem Eindruck von Verfolgung und Ermordung durch die Nationalsozialisten. Wir wollen zeigen, wie vielfältig jüdisches Leben heute wieder ist. Gleichwohl führen wir, ausgehend vom Jahr 321, durch die verschiedenen Phasen jüdischen Lebens in unserem Land. Über die Seitennavigation (oben rechts) kann man bequem zu den jeweiligen Themen scrollen. Jeder Bereich ist in sich abgeschlossen und über eine entsprechende Überschrift leicht zu finden.

Nun viel Spaß bei unserer ersten Online-Ausstellung — geboren aus der Not der Corona-Pandemie, aber vielleicht ein probates Mittel für die Zukunft!

Das Judentum, das auf eine lange, bewegte Historie zurückblickt, zählt zu den fünf großen Weltreligionen und gilt als die älteste Religion der Welt. Nach Frankreich und Großbritannien ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die drittgrößte auf dem europäischen Kontinent. In der Bundesrepublik vereinigt der Zentralrat der Juden unter seinem Dach aktuell 23 Landesverbände, in denen 105 Gemeinden organisiert sind (Zahlen nach Info Zentralrat, 04/2021). Die größten jüdischen Gemeinden befinden sich in Berlin, München und Frankfurt. Darüber hinaus gibt es noch einige wenige kleine Gemeinden und Gruppierungen, die nicht Mitglied im Zentralrat sind, wie z. B. 27 Gemeinden mit insgesamt 5.000 - 6.000 Mitgliedern, die der „Union progressiver Juden in Deutschland" angehören.

Da sich der Zuschnitt der jüdischen Synagogengemeinden nicht notwendigerweise an den jeweiligen politisch-kommunalen Verwaltungsstrukturen orientiert, gehören die im Kreis Mettmann lebenden Jüdinnen und Juden sowohl zur jüdischen Gemeinde Düsseldorf (Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim am Rhein, Ratingen) als auch zur jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal (Heiligenhaus, Velbert mit Langenberg und Neviges, Wülfrath). Dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Nordrhein K. d. ö. R., zu dem auch die Gemeinden Düsseldorf und Wuppertal zählen, gehören aktuell 15.692 Juden an — davon 6.575 in Düsseldorf und 2.119 in der deutlich kleineren Gemeinde Wuppertal (Zahlen nach Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V., Stand 2020). In den Städten des Kreises Mettmann, die zur Synagogengemeinde Düsseldorf zählen, leben 656 jüdische Menschen (Auskunft Gemeinde Düsseldorf, Stand Mai 2021), in den zur Gemeinde Wuppertal gehörigen lediglich 22 (Auskunft Gemeinde Wuppertal, Stand Mai 2021).

Das heute in Deutschland lebende Judentum stellt sich als ausdifferenzierte Gemeinschaft dar. Religiös werden im Wesentlichen drei Ausrichtungen unterschieden: das orthodoxe, das konservative und das liberale (reformorientierte) Judentum. Der Hauptunterschied besteht in der Herangehensweise an die Quellen und ihrem Verständnis: Im Verständnis des orthodoxen, also des streng gläubigen Judentums ist die Thora das direkt offenbarte Wort Gottes und unveränderlich zu befolgen. Das konservative Judentum wiederum will die Traditionen bewahren, sieht Veränderungen aber als notwendig an – sofern sie mit den religiösen Gesetzen vereinbar sind. Das liberale Judentum versteht die Offenbarung hingegen als von Gott ausgehenden, aber durch den Menschen vermittelten und damit dynamisch-progressiven Prozess. Das liberal denkende Judentum entstand vor allem im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts als Gegenentwurf zum orthodoxen Judentum. Bis zum Holocaust hatte es sich zur vorherrschenden Glaubensrichtung entwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann mit der Gründung des „Zentralrats der Juden in Deutschland“ das orthodoxe Judentum wieder mehr an Bedeutung und ist heute die einflussreichste Auslegung in der Bundesrepublik.

Teil der religiösen Vielfalt ist auch eine Minderheit, die der bucharisch-sefardischen Tradition folgt. So lebt im hiesigen Raum die nach Hannover zweitgrößte Gemeinde der bucharischen Juden, die aus Zentralasien stammt (aus Buchara, der Hauptstadt Khanats). Hier wurden auch Sprache (das Buchori, ein Dialekt der tadschikischen Sprache), Musikkultur und Traditionen geformt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion emigrierte der Großteil der bucharischen Juden nach Israel und in die USA, aber auch nach Europa. Nach Hannover existiert heute die zweitgrößte Gemeinde der bucharischen Juden Deutschlands in Düsseldorf — rund 100 Personen leben im Kreisgebiet (geschätzte Zahl Vlad Ilstein, Jüdischer Kulturverein Shalom Ratingen e. V.).

Warum tragen Juden eine Kippa und essen koscher? Das sind nur zwei von insgesamt über 600 religiösen Vorschriften im Judentum!

Die wichtigsten Schriften im Judentum sind der Tanach (das Alte Testament) sowie der Talmud (die Sammlung der religiösen Vorschriften, der Mitzwot). Im Talmud wird die Zahl der Mitzwot mit 613 beziffert. Dabei handelt es sich um 365 Verbote und 248 Gebote, die den Alltag und das jüdische Kalenderjahr bestimmen. Für gläubige Juden ist die Einhaltung der religiösen Gesetze äußerst wichtig.

Anders als im Cristentum unterscheidet das Judentum nicht zwischen religiösen und nicht-religiösen Bereichen des Lebens. Alles, das ganze Leben ist Religion! Wie man sich kleidet oder was man isst gehört ebenso zur Religion wie Gebet und Gottesdienst in der Synagoge. Die kulturelle Tradition sowie die besonderen historischen Erfahrungen des jüdischen Volkes als Teil der eigenen Identität zu verstehen, die Tradition zu bewahren und die Mitzwot zu praktizieren, ist wesentlicher Teil des religiösen Lebens.

Kippa: Die Kippa ist die traditionelle religiöse Kopfbedeckung jüdischer Männer. Gläubige Juden zeigen damit ihre Ehrfurcht und Demut gegenüber Gott: „Bedecke Dein Haupt, so dass der Segen Gottes auf Dir ruht", heißt es im Talmud. Üblich ist das Tragen der kleinen, kreisrunden Kopfbedeckung für Männer beim Gebet und an allen Gebetsorten wie z. B. der Synagoge oder dem Friedhof. Form und Farbe der Kippa geben manchmal Auskunft über den religiösen oder politischen Hintergrund ihres Trägers. Orthodoxe, also sehr gläubige Juden tragen auch im Alltag eine Kopfbedeckung: Männer einen Hut mit einer schwarzen Kippa darunter, verheiratete Frauen ein Kopftuch oder eine Perücke. Obgleich die Kippa eigentlich nur von Männern getragen wird, gibt es inzwischen auch immer mehr Frauen, die sie als Zeichen der Emanzipation benutzen.

Wer sich weiter über die jüdischen Sitten und Gebräuche informieren möchte, schaut am besten auf der Seite des Zentralrats der Juden unter: https://www.zentralratderjuden.de/judentum/riten-und-gebraeuche/ oder auch unter https://de.chabad.org/

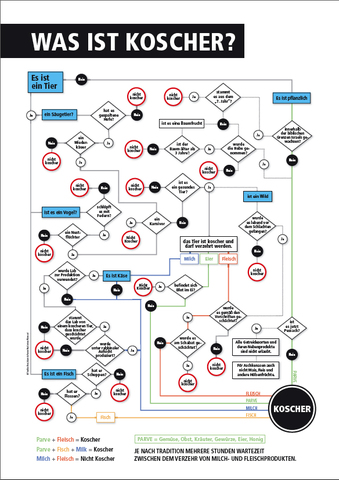

Die jüdischen Speisegesetze sind für Nichtjuden verwirrend und kompliziert. Sie basieren auf den Geboten der Tora. Danach werden Lebensmittel in solche eingeteilt, die für den Verzehr erlaubt (koscher) und solche, die für den Verzehr nicht erlaubt (treife) sind.

Koscher bedeutet „rein“. Rein sind nur solche Säugetiere, die sowohl Wiederkäuer sind als auch gespaltene Hufe haben, also Rind, Lamm, Ziege etc. Nur sie sind zum Verzehr erlaubt. Erlaubt sind auch deren Produkte, wie z. B. die Milch. Jegliches Geflügel ist koscher, sofern es sich nicht um Raubvögel handelt. Fische sind dann erlaubt, wenn sie sowohl Schuppen als auch Flossen haben. Raubfische, Meeresfrüchte und Schalentiere sind nicht koscher.

Grundsätzlich werden Lebensmittel in fleischig, milchig und neutral unterschieden. Der gemeinsame Verzehr von Milch- und Fleischprodukten ist nach den jüdischen Speisegesetzen nicht erlaubt. Dies stützt sich auf den Bibelvers „Das Junge einer Ziege sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen.“ (Ex 23,19) Eine Pizza Salami oder ein Schnitzel mit Sahnesoße sind demnach nicht koscher. Nach einer Fleischspeise wird einige Stunden (je nach Tradition bis zu sechs Stunden) abgewartet, bevor man eine Milchspeise zu sich nimmt. Umgekehrt wartet man nach dem Genuss eines milchigen Produkts nur bis zu einer Stunde, um Wurst oder Fleisch zu essen.

Eier, Fische, Gemüse oder Früchte gelten als neutral (parve); sie sind weder milchig noch fleischig und können mit beiden verzehrt werden. Heutzutage lassen sich einige Milchspeisen mit Sojaprodukten, die auch als parve gelten, herstellen, womit das Verbot des gleichzeitigen Verzehrs von Milch- und Fleischprodukten umgangen werden kann.

Darüber hinaus gibt es spezielle Vorschriften für die Herstellung und Zubereitung der Speisen. Um eine strikte Trennung von Milch- und Fleischprodukten zu gewährleisten, werden bei traditionellen Juden Geschirr und Töpfe ebenfalls getrennt. Alles ist in der Regel doppelt vorhanden, also sowohl für fleischige als auch für milchige Speisen.

Der Genuss von Blut ist streng verboten, da sich nach jüdischer Auffassung die Seele des Tieres im Blut befindet. Aus diesem Grund müssen Tiere ausbluten, bevor sie verzehrt werden. Die jüdische Schlachtmethode, das Schächten, gewährleistet das. Dabei wird das Tier mit einem einzigen, scharfen Schnitt durch die Luft- und Speiseröhre und bestimmte Nervenbahnen gleichzeitig betäubt und getötet.

In der Antike waren für die Berufung in ein städtisches Amt Grundbesitz und Ansehen in der Gesellschaft Voraussetzung. Juden jedoch war der Zugang zu öffentlichen Ämtern generell verwehrt. 321 gestattete Kaiser Konstantin der Große die Berufung von Juden in Ämter der Stadtverwaltung des (spät)antiken Köln. Dieses Edikt gilt heute als der älteste Hinweis für die Anwesenheit von Juden im Bereich des späteren Deutschland überhaupt.

Mit dem Zusammenbruch der Römerherrschaft am Rhein erlosch zunächst auch das jüdische Leben hier. Bis ins 11. Jahrhundert liegen keine schriftlichen Quellen über Juden im nachrömischen Köln vor. Erst zwischen 1056 und 1075 setzt wieder eine Überlieferung ein. Zu diesem Zeitpunkt existierte bereits eine größere Gemeinde, die ein eigenes Stadtviertel in der Nähe des heutigen Rathauses bewohnte und spätestens seit 1040 dort auch eine eigene Synagoge besaß. Archäologische Funde deuten auf eine Entstehung der Gemeinde im späten 9. Jahrhundert hin.

Aus den nur sehr spärlich überlieferten Quellen ist über jüdische Bürger im heutigen Kreis Mettmann in der Zeit vor 1700 kaum Konkretes abzulesen. Vor allem die alten jüdischen Friedhöfe dienen heute als sichere Nachweise für die Existenz von Juden in der Frühen Neuzeit überhaupt. Gesichert ist, dass bereits im Früh- und Hochmittelalter entlang der Rheinschiene kulturell und wirtschaftlich bedeutende jüdische Gemeinden entstanden sind. Nach den Pogromen des 14. Jahrhunderts hatte sich jüdisches Leben in den Herzogtümern Jülich und Berg wieder sporadisch formiert. Im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts ist auch vereinzelt die Zuwanderung Kölner Juden in das heutige Kreisgebiet belegt. 1461 bzw. 1474 erfolgte jedoch abermals ein generelles Ansässigkeitsverbot für Juden in Jülich-Berg. Anfang des 18. Jahrhunderts lassen sich Juden dann dauerhaft hier nieder.

Über die reale Größe der jüdischen Bevölkerung kann keine verlässliche Aussage gemacht werden, da die Statistik seinerzeit nur die zahlungsfähigen Juden verzeichnete, die sich ein „Geleit" erkaufen konnten (das so genannte Judengeleit war ein Schutzgeld, welches Juden für ein Aufenthaltsrecht zahlen mussten). Danach lebten 1654 150 jüdische Familien im Herzogtum Jülich-Berg, 1704 190 und Mitte des 18. Jahrhunderts bereits 215 Familien.

Quelle: Laux, Stephan: Judenschutz und Judengesetzgebung in den Herzogtümern Jülich und Berg in der Frühen Neuzeit (ca. 1500 - 1779), in: Fleermann, Bastian / Schrader, Ulrike (Hgg): Jüdischer Alltag. Geschichte und Kultur der Juden im Bergischen Land von 1500 bis zur Gegenwart, Wuppertal 2009, S. 16 - 36.

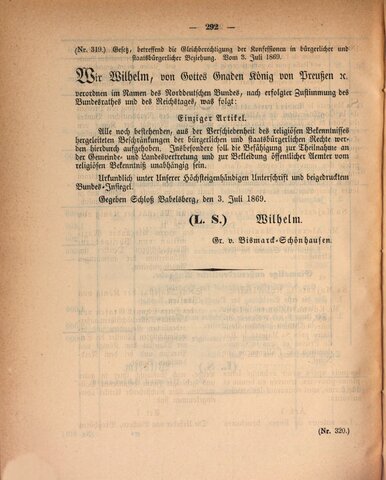

Die Bemühungen um eine bürgerliche Gleichstellung der Juden haben sich durch fast das gesamte 19. Jahrhundert gezogen. In den deutschsprachigen Staaten (Deutsches Reich, Österreich, Schweiz) wurde ihre rechtliche Gleichstellung in vielen Einzelschritten vollzogen. So gewährte bereits das „Preußische Judenedikt" von 1812 den dort wohnhaften und erwerbstätigen Juden das Staatsbürgerrecht. Das Edikt war jedoch nicht in allen Teilen Preußens gültig und Zugeständnisse wurden auch in anderen Landesteilen des Deutschen Reiches häufig zunächst wieder eingeschränkt oder gar zurückgenommen. Erst durch das „Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung" vom 3. Juli 1869 (siehe links) schien das Ziel jüdischer Existenz in Deutschland erreicht. Juden waren endlich nicht mehr nur „Juden in Deutschland", sondern „deutsche Juden"!

Als Ausdruck von Emazipation und rechtlicher Gleichstellung sind im 19. Jahrhundert in vielen Landesteilen blühende jüdische Gemeinden entstanden, so auch in der Rheinprovinz. Bereits 1825/26 existieren in unserer Region drei Synagogen: in Düsseldorf, Ratingen und Langenberg sowie ein Bethaus in Kettwig vor der Brücke. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts stieg dann auch die Zahl der hier lebenden Juden signifikant an — nach den Ergebnissen der Volkszählungen zwischen 1871 und 1910 machten Juden bis zu 1,3 Prozent an der Gesamtbevölkerung des damaligen Deutschen Reiches aus. Zum Vergleich: 1939 waren es nur noch 0,3 Prozent.

Das Kaiserreich war für die Mehrzahl der deutschen Juden eine Epoche des wirtschaftlichen Erfolges sowie des sozialen Aufstieges und hinterließ ein Gefühl der sozialen Sicherheit. Ihre Identität als Juden war für sie selbst wie auch für ihre Umgebung kaum von Bedeutung, das jüdische Selbstverständnis trat in den Hintergrund zugunsten der Assimilation an die deutsche Gesellschaft. Die deutschen Juden identifizierten sich mit ihrem Land, sie kämpften als Soldaten im Ersten Weltkrieg, waren überwiegend national gesinnt und die sich ausbreitende zionistische Bewegung fand bei ihnen kaum Zustimmung.

Bis zum Beginn der Regierung Hitler behandelte das Deutsche Reich seine Bürger ausschließlich danach, ob sie deutsche Staatsbürger waren oder nicht. Artikel 109 der Deutschen Reichsverfassung vom 11. August 1919 gewährte allen deutschen Bürgern die Gleichheit vor dem Gesetz — der Tatsache, dass ein Deutscher Jude war, stand der Staat gleichgültig gegenüber.

Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten brach ab Januar 1933 die Sicherheit des jüdischen Daseins schnell zusammen: Das auf der Grundlage von Artikel 48 der Weimarer Verfassung am 24. März 1933 vom Reichstag beschlossene „Ermächtigungsgesetz“ setzte die Beseitigung aller rechtsstaatlichen Prinzipien in Gang und ermöglichte nicht nur die Erhebung des Rassenantisemitismus zu einem grundlegenden Baustein der Regierungspolitik, sondern ebnete auch den Weg für einen schier unfassbaren Verlust ethisch-moralischer Grundprinzipien.

Waren unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 in erster Linie politische Gegner das Ziel zahlreicher Terroraktionen, setzten bald überall im Reich verstärkte Angriffe auf jüdische Bürger und deren Einrichtungen ein. Hauptziele waren dabei zunächst die in jüdischem Besitz befindlichen Geschäfte sowie Juristen und Ärzte jüdischer Abstammung. Auf die Phase von Diffamierung und Boykott folgte ab 1935 die gesetzliche Ausgliederung der deutschen Juden. Mithilfe einschneidender antijüdischer Maßnahmen auf der Basis von „Reichsbürger-“ und „Blutschutzgesetz“ (siehe Schautafel im Hintergrund) wurde seit 1935 in fast allen Lebensbereichen die vollständige Segregation der jüdischen Minderheit von der „reichsdeutschen" Bevölkerung durchgesetzt.

Ab Herbst 1937 wurde die Verdrängung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben das zentrale Thema der offiziellen Judenpolitik. Insbesondere die Zwangsmaßnahmen der systematisch betriebenen „Arisierung“ jüdischen Besitzes wurden seit Ende 1937 konkret vorbereitet. Mit einer wahren Gesetzgebungsflut seit Anfang 1938, die zahlreiche Kontroll-, Erfassungs- und Kennzeichnungsvorschriften umfasste und ab 1939 auch eine Unterbringung der noch in Deutschland verbliebenen Juden in so genannte Judenhäuser vorsah, wurde die endgültige Zerschlagung der religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Grundlage der deutschen Juden realisiert.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gipfelten die Maßnahmen gegen Juden in dem Pogrom, der in die Geschichte als „Novemberpogrom" einging. Die Bilanz: In Deutschland wurden mehr als 1.600 Synagogen, meist mitsamt der Gemeindehäuser, niedergebrannt und gänzlich zerstört; etwa 7.500 der noch bestehenden jüdischen Geschäfte demoliert und geplündert; mindestens 91 Menschen ermordet, die Zahl der Schwerverletzten ist unbekannt; etwa 30.000 Männer im Alter zwischen 18 - 65 Jahren wurden im Anschluss an diesen Pogrom verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt; etwa 300 - 500 Juden wählten angesichts der Ereignisse den Freitod. Nachdem die deutschen Juden auf den Status einer vollkommen entrechteten und ausgeplünderten Minderheit herabgesetzt worden waren, konkretisierte sich der willkürliche und terroristische Charakter des NS-Regimes, der schließlich ab 1941 in der Ghettoisierung, Deportation und Ermordung der Juden endete.

Insgesamt fielen dem NS-Völkermord etwa 5,7 Mio europäische Juden zum Opfer, darunter 165.000 deutsche. Von den 500.000 deutschen Juden, die 1933 den israelitischen Kultusgemeinden angeschlossen waren, wanderten bis zum Kriegsbeginn im September 1939 rund 300.000 aus. Bis zum Auswanderungverbot im Oktober 1941 schafften nochmals 15.000 die Flucht aus Deutschland. 10.000 - 15.000 Menschen entkamen als in „Mischehe" Verheiratete oder versteckt lebend dem Holocaust. Viele wählten den Freitod.

Wortbedeutung Antisemitismus: hergeleitet von den Worten „anti“ = gegen und „Semit" = Angehöriger semitischer Völker in Nordafrika und Vorderasien, was insofern irreführend ist, als sich der Antisemitismus nicht gegen alle Semiten (zum Beispiel Araber) richtet, sondern ausschließlich gegen die Religionsgemeinschaft der Juden.

Als Antisemitismus werden alle Formen pauschaler Judenfeindlichkeit bezeichnet. Der moderne Antisemitismus, der heute kaum mehr anders als aus dem Blickwinkel des Holocaust betrachtet werden kann, bildet den zentralen Faktor in der Vorgeschichte des NS-Völkermordes. Die judenfeindlichen Stereotypen waren jedoch längst nicht neu, sondern reichen bis in die Antike zurück und äußerten sich über zwei Jahrtausende als Diskriminierungs- und Gewaltpraxis in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Die von den Nationalsozialisten funktionalisierten Feindbilder besaßen also eine lange Tradition, in der sich eine Vielzahl von Gerüchten, Klischees und Vorurteilen bildeten.

Bereits seit dem Frühchristentum hatte sich ein negatives Judenbild etabliert. Der religiöse Antijudaismus führte zu Stigmatisierung und Unterdrückung durch kirchliches Recht, das auf eine strenge Trennung von Christen und Juden abzielte. Neben dem kirchlichen wirkte auch das weltliche Recht maßgeblich an der zunehmenden Stigmatisierung und Verdrängung der Juden aus dem öffentlichen Leben mit. Der lehnsmäßige Aufbau der Gesellschaft, in welcher Juden als so genannte Schutzjuden den zahlreichen Landesherren und den von diesen erlassenen Judengesetzen unterstanden, erschwerten ihre Integrationsmöglichkeiten erheblich und machte sie scheinbar zwangsläufig zu Außenseitern, die bis spät in das 18. Jahrhundert hinein zumeist auch räumlich abgesondert von ihren nichtjüdischen Nachbarn lebten und unter einer Vielzahl von Beschränkungen (wie z. B. die vielen Einschränkungen der Erwerbsmöglichkeiten oder auch die Vorschrift, dass Juden keine unbeweglichen Güter an sich bringen dürfen) litten.

Hinzukommend haben ihre religiösen Gebräuche und Traditionen sowie die spezifische Berufsstruktur Juden seit jeher von der übrigen Bevölkerung unterschieden. Da ihnen nicht nur Landbesitz und Ackerbau verboten war, sondern sie zurückgehend auf mittelalterliche Zunftrestriktionen von jedem Handwerk ausgeschlossen waren, waren Juden vorrangig als Händler tätig. Vor allem aber der Handel mit Geld, welcher Christen wiederum aufgrund des kirchlichen Zinsverbotes untersagt blieb, schürte innerhalb der nichtjüdischen Gesellschaft heftige Ressentiments. Auch im Beamtenapparat des Kaiserreiches existierten noch berufliche Diskriminierungen gegen Juden, die von höheren Positionen in Heer und Verwaltung ausgeschlossen blieben. Jüdische Akademiker reagierten darauf mit der bekannten Bevorzugung freier Berufe (Arzt, Anwalt, Journalist).

Auch nach ihrer rechtlichen Gleichstellung verblieb noch immer über die Hälfte aller deutschen Juden, denen das Kaiserreich nun das Recht auf freie Wahl des Wohnortes und des Berufes zusagte, weitestgehend in jenen Erwerbszweigen tätig, die ihnen schon vorher erlaubt waren. Dennoch ist festzuhalten, dass die Zahl der im Geld- und Kreditgeschäft tätigen Juden im Vergleich zur Handelstätigkeit eher unbedeutend blieb. Und auch mit Blick auf die Berufsstruktur der deutschen Juden im ausklingenden 19. Jahrhundert ist insgesamt festzustellen, dass vor allem Tagelöhner, Handlungsgehilfen und Hausangestellte etwa 50 Prozent der jüdischen Arbeitskräfte ausmachten. Obwohl also die eigentlich Reichen unter den Juden nicht mehr als zwei Prozent der gesamten jüdischen Bevölkerung zu dieser Zeit ausmachte, belebten die Antisemiten immer wieder das Bild vom reichen Juden und auch die Verschwörungstheorien der Nazis bauten auf eben diesem sozialen Neid auf.

In der Weimarer Republik rückte das Judentum wieder mehr und mehr in den Mittelpunkt spekulativer Überlegungen über den Urheber politischer, wirtschaftlicher und sozialer Probleme. Die Ängste deklassierter Kleinbürger und verletzter deutscher Nationalstolz machten „den Juden“ zum Schuldigen. Man gab ihnen die Schuld, oder doch wenigstens die Mitschuld, für alles Unglück, das die Deutschen seit dem verlorenen Ersten Weltkrieg erlitten hatten. Der Antisemitismus war also das Schwungrad, mit dem Hitler seine Anhänger in Bewegung brachte. Sein Weltbild, das ein Gemisch aus pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen basierend auf der Abstammungslehre Darwins und den Rasseforschungen Gobineaus war, gipfelte in Phantasien von einer jüdischen Weltverschwörung. Seine Ansichten schienen in sich logisch, unkompliziert und geeignet, die Krise der Weimarer Republik erklärbar und durchschaubar zu machen.

Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurde der moderne Antisemitismus 1933 Staatsdoktrin. Der industriell betriebene Völkermord war die furchtbare Konsequenz ihrer Ideologie.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges offenbarte sich die schreckliche Wahrheit, dass nur etwa 15.000 deutsche Juden außerhalb der Konzentrations- und Vernichtunglager die nationalsozialistische Verfolgung überlebt hatten. Verheiratet mit Nichtjuden oder versteckt im Untergrund hatten sie der NS-Mordmaschinerie entkommen können. Zusätzlich befanden sich nach Kriegsende unter den Millionen von „Displaced Persons“ etwa 200.000 aus den Vernichtungslagern befreite, vor allem osteuropäische Juden. Und etwa fünf Prozent der insgesamt rund 300.000 jüdischen Emigranten kehrten nach dem Ende des Nationalsozialismus nach Deutschland zurück.

Nach einer Statistik der britischen Regierung lebten 1946 im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen 2.494 Juden, deren Heimat schon vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten im Rheinland oder in Westfalen gewesen war. Exakte Zahlen für die kreisangehörigen Städte sind nicht amtlich überliefert, noch weniger existieren Zahlen für 1945, welche die direkten Rückkehrer bzw. Überlebenden nennen. Diese können aus den vorhandenen Quellen nur teilweise erschlossen werden. Danach ergeben sich für 1945 folgende Zahlen: Erkrath: unbekannt, Haan: unbekannt, Heiligenhaus: 3 Personen, Hilden: 2 Personen, Langenfeld: 1 Person, Mettmann: niemand, Monheim am Rhein: 1 Person, Ratingen: 1 Person, Velbert: 1 Person, Wülfrath: 2 Personen.

Gehen oder bleiben — das war die große Frage der Zeit! Als Jude wieder in Deutschland zu leben, löste vor allem in den ersten Jahrzehnten des post-nationalsozialistischen Deutschland unter den Juden im Ausland Unverständnis aus. Fragen nach Stolz und Selbstachtung der Hiergebliebenen wurden laut. Für viele der nun in Israel lebenden Juden war die bewusste Entscheidung für ein Leben in Deutschland gar ein Skandal. Neben den daraus resultierenden Selbstrechtfertigungen, wieder in der Nachbarschaft zu womöglich ehemaligen Tätern zu leben, traten bei den überlebenden Juden nicht selten psychisch tiefsitzende Schuldgefühle hervor. Viele schämten sich, überlebt, keinen Widerstand geleistet oder keine Gewalt angewendet zu haben. Und sie mussten mitansehen, wie glimpflich die Täter davonkamen!

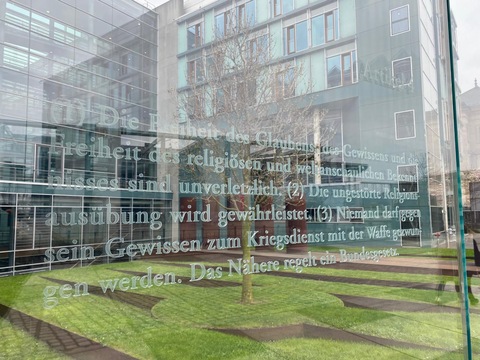

Auf legislativer Ebene gab das Grundgesetz der entstehenden Bundesrepublik Deutschland den Juden 1949 ihre durch die elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 aberkannte Staatsbürgerschaft zurück:

„Artikel 4: (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz."

Obgleich das Gros der Überlebenden nicht daran glaubte, dass es in Deutschland überhaupt je wieder jüdische Gemeinden geben könnte, begann sich jüdisches Leben auf deutschem Boden allmählich zu reorganisieren. Stärker als die Zweifel, ob ein Gemeindeleben in Deutschland auf Dauer wieder möglich sein könnte, war der Wille, jüdisches Leben hier wieder neu zu etablieren. 1948 gab es auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen bereits wieder 32 jüdische Gemeinden, darunter jedoch keine im Kreisgebiet Mettmann, wohl aber in Düsseldorf und Wuppertal. Nur ein Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik wurde 1950 der Zentralrat der Juden in Deutschland gegründet, der als Dachverband der Gemeinden und Landesverbände fungiert.

Mitte der 1950er Jahre entstanden die ersten Überlegungen für Synagogenneubauten. Bis dahin hatten sich die Gläubigen in provisorischen Räumen oder kleinen Betsälen getroffen. Bis 1961 konnten in NRW neun neue Synagogen eingeweiht werden, darunter Dortmund 1956, Gelsenkirchen und Düsseldorf 1958, Bonn und Essen 1959. Heute gibt es in Deutschland wieder 101 Synagogen sowie 31 Betsäle (Stand 2018).

In den Städten des heutigen Kreises Mettmann fand jüdisches Leben nach 1945 kaum statt — Ende der 1980er Jahre lebten hier nur noch wenige Juden und ein Aussterben stand zu befürchten. Auch bundesweit blieb die Zahl der in Deutschland lebenden Juden bis 1989 mehr als drei Jahrzehnte lang konstant bei rund 30.000 Menschen. Dieser Zustand änderte sich erst, als nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ Deutschland zu einem Einwanderungsland für sowjetische Juden wurde und eine stetig steigende Zahl von Menschen aus den GUS-Staaten hierhin kam. Von der Zuwanderung profitierten auch die jüdischen Kultusgemeinden in Düsseldorf und Wuppertal (siehe Tabelle weiter oben - Statistik „Wachstum der Gemeinden, Vergleich 1989/2020").

Durchschnittlich machten die russischen Juden bereits im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts über 70 Prozent der Gemeindemitglieder aus, wobei bei sinkenden Mitgliederzahlen deutscher Juden die Zahl der zuwandernden Juden aus den GUS-Staaten stetig stieg. Allerdings stellten die neuen Mitglieder die jüdischen Gemeinden zunächst vor erhebliche Probleme, auf die diese nicht vorbereitet waren: Den Migranten fehlte nicht nur jegliche religiöse Bindung, sondern ihre jüdische Identität war zumeist vollends verschüttet. Diese Koexistenz unterschiedlicher Identitäten, das Mit- und Nebeneinander verschiedener Formen des Judentums prägt heute jüdisches Leben in Deutschland.

Heute leben in Deutschland rund 94.000 Juden, die Mitglied einer der insgesamt 105 jüdischen Gemeinden sind. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Jüdinnen und Juden, die außerhalb der jüdischen Gemeinden in Deutschland leben. Der israelische Demograf Sergio Della Pergola von der Hebräischen Universität Jerusalem geht von einer Population von etwa 150.000 Personen aus, die er als „Population with Jewish Parent“ (JPP) beschreibt. Die JPP umfasst zum einen die „Core Jewish Population“ (CJP) sowie Menschen mit einem oder zwei jüdischen Eltern, auch wenn diese sich selbst nicht als jüdisch betrachten. (Quelle: Sergio Della Pergola, World Jewish Population 2018, in: Berman Jewish Data Bank 23, 2018.)

In ihrer nichtjüdischen Umwelt bilden Juden heute wie damals eine verschwindend kleine Minderheit: Nicht einmal 100.000 eingeschriebene Mitglieder, also Juden, die sich zu ihrer Identität als religiöse Gemeinschaft bekennen, stehen etwa 88 Mio. Nichtjuden gegenüber. Darüber, dass Juden heute mehr denn je in der Diaspora leben, darf man nicht vergessen, dass sie auch 1933 lediglich 0,5 Prozent der Bevölkerung des damaligen Deutschen Reiches stellten!

In Erkrath leben heute die meisten der im Kreis Mettmann beheimateten Juden — immerhin 247 Menschen jüdischer Religion nach Auskunft der Synagogengemeinde Düsseldorf, zu der sie gehören (Stand Mai 2021). Doch das war nicht immer so: In dem bis 1898 verwaltungstechnisch zu Gerresheim zugehörigen Erkrath lebten im 19. Jahrhundert nur wenige Juden. Von ihrer Anwesenheit zeugen heute vor allem die beiden jüdischen Friedhöfe an der Von-Gahlen- und an der Mansfeldstraße, beide auf Düsseldorfer Stadtgebiet im Stadtteil Gerresheim gelegen. Die meisten der sich hier im Laufe des 19. Jahrhunderts ansiedelnden Juden verließen die kleine Stadt um die Wende zum 20. Jahrhundert wieder. Unter 4.655 Erkrathern lebten nach der Volkszählung von 1888 nur noch 20 Jüdinnen und Juden, 1925 waren es noch 13 Personen. (Quelle: Juden in Erkrath, hrsg. v. Bergischen Geschichtsverein, Abtlg. Erkrath e. V., Erkrath 2018.)

In Haan lebten 1824 lediglich sieben Juden. Heute leben hier elf Personen jüdischer Religion (Stand Mai 2021), die zur Synagogengemeinde Düsseldorf gehören.

In der Gemeinde Heiligenhaus lebten stets nur sehr wenige Juden - 1858 waren es lediglich zwei jüdische Familien mit insgesamt 16 Personen. Sie bildeten mit den in Velbert lebenden Juden eine religiöse Einheit. Wie sie, gehörten auch die Juden aus Heiligenhaus der Synagogengemeinde in Elberfeld an.

Die in Heiligenhaus lebenden Juden waren bis Ende des 19. Jahrhunderts voll in das Leben vor Ort integriert. Dies wird nicht zuletzt dadurch belegt, dass die beiden jüdischen Bürger Seligmann Meyer und Salomon Jacobs 1869 zu den Gründungsmitgliedern der Heiligenhauser Feuerwehr gehörten. Und auch bei den Gemeindeverordnetenwahlen der seit 1897 von der Bürgermeisterei Velbert getrennten und seither selbständigen Landgemeinde Heiligenhaus standen Händler Salomon Jacobs und Metzgermeister Simon Jonassohn auf der Liste der stimmberechtigten Bürger.

Die Selbstverständlichkeit des religiösen Miteinanders in Heiligenhaus änderte sich jedoch mit Übergabe der Macht an die Nationalsozialisten. Die 24 im Jahre 1933 unter 8.165 Einwohnern lebenden Menschen jüdischer Religion (Quelle: Stadtarchiv Heiligenhaus, B 392) wurden sukzessive verfolgt. Wer nicht rechtzeitig emigrieren konnte, wurde deportiert und ermordet. Einige wenige überlebten als in so genannter Mischehe Verheiratete.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich laut den Mitgliederlisten der Jüdischen Gemeinde Wuppertal von 1947 drei jüdische Personen in Heiligenhaus. Insgesamt vier Stolpersteine erinnern heute an Artur und Adele Jacobs sowie an Karl und Rosa Aron, die Opfer des NS-Rassenwahn wurden.

Heute leben 13 jüdische Menschen in Heiligenhaus (Stand Mai 2021). Sie gehören der Gemeinde in Wuppertal an.

Quelle: Rheinischer Städteatlas / Heiligenhaus, 1994, S. 9 f.; Ortlinghaus, Ruth: Nur wenige überlebten in der Emigration. Auf den Spuren der Heiligenhauser Juden, in: Cis Hilinciweg. Broschüre 11, hrsg. v. Geschichtsverein Heiligenhaus e. V., Heiligenhaus 2008, S. 42 - 49.

Die Zahl der jüdischen Bewohner in Hilden war stets sehr gering. Erste urkundliche Hinweise liegen aus dem Jahr 1819 vor — danach sollen sich zwei Juden in der Bürgermeisterei Hilden aufgehalten haben. Erst ab den 1860er Jahren gibt es Belege über dauerhafte Ansiedlungen von Juden. Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte die in Hilden lebende jüdische Gemeinschaft mit 57 Personen (1910) ihren zahlenmäßig höchsten Stand. In der kleinstädtischen Gesellschaft traten die wenigen jüdischen Einwohner, die vor allem Händler mit kleineren Geschäften waren, jedoch kaum in Erscheinung. Einige wenige von ihnen nahmen jedoch aktiv am politischen Leben in Hilden teil — so z. B. Julius Aaron, der bei den Stadtverordnetenwahlen 1924 und 1929 antrat.

Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten setzte auch in Hilden die sukzessive Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung ein. Anfang 1933 lebten hier noch 54 jüdische Bürger. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zogen Nazis marodierend und mordend durch die Stadt. „Die SA-Leute schlugen die Türen ein und drangen in Massen in unser Haus. Im Nu war auch eine große Schar in unserem Schlafzimmer, vielleicht 15 bis 20 Mann. Man bedrohte mich mit vorgehaltenem Revolver und sagte: 'Ihr dreckigen Juden habt unseren Kameraden vom Rath ermordet, jetzt werden wir uns dafür rächen.' (…) Einer der SA-Leute sprang auf das Bett und trat mir mit dem Schuhabsatz in den Mund hinein, sodaß die Vorderzähne im Unterkiefer sich lockerten. Dann hat er noch einmal mit dem Absatz zugetreten, (…).“ (Quelle: Pogrom-Bericht von Leo Meyer, in: Suchy, Barbara: Leo Meyer aus Hilden. Eine dokumentarische Erzählung, Düsseldorf 2016, S. 32 ff, hier S. 33)

Sieben Menschen starben während oder an den Folgen des Pogroms — gemessen an der Einwohnerzahl Hildens mit rund 20.000 Personen so viele wie nirgendwo sonst im damaligen Deutschen Reich! Im Januar 1942 gab der Hildener Bürgermeister Walter Schomburg in der Ratssitzung bekannt, dass „Hilden seit dem 31. Dezember v. J. judenfrei” sei. Während es vielen noch gelang zu emigrieren, wurden die letzten jüdischen Bewohner im November/Dezember 1941 deportiert. Mindestens 28 Hildener Juden wurden in den NS-Lagern ermordet, sechs wurden Euthanasieopfer in den „Heilanstalten" der Nazis, nur zwei haben die Deportationen überlebt. Seit 2004 wurden in Hilden 48 Stolpersteine im Gedenken an sie alle verlegt.

Heute leben 77 Personen jüdischer Religion in Hilden (Stand Mai 2021). Sie gehören der Gemeinde in Düsseldorf an.

Quellen: Suchy, Barbara: Leo Meyer aus Hilden. Eine dokumentarische Erzählung, Düsseldorf 2016; Steine gegen das Vergessen. Stolpersteine in Hilden, 2. erweiterte Aufl., Hilden 2013; Hain, Wolfgang: Zur Geschichte der Juden in Hilden, in: Hildener Jahrbuch 1979, hrsg. v. Gerd Müller, Hilden 1979, S. 75 - 150.

Spätestens seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren Juden in den heute zu Langenfeld gehörenden Ortschaften Richrath, Reusrath, Immigrath, Berghausen und Wiescheid anwesend. Hier existierte um 1750 ein kleines jüdisches Bethaus (ein angemieteter Betsaal im Haus des Metzgers Herschel Levy) sowie ein eigener Begräbnisplatz (jüdischer Friedhof Ecke Klosterstraße/ Am schwarzen Weiher). In Langenfeld selbst kann die Ansässigkeit von Juden jedoch erst um 1850 belegt werden. Vor allem das im Zentrum der heutigen Stadt Langenfeld gelegene „Ganspohl“ war zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein jüdischerr Siedlungsschwerpunkt.

Eine jüdische Gemeinde, die sich vor allem aus Mitgliedern der Gemeinden Richrath und Reusrath zusammensetze, bestand seit Beginn des 19. Jahrhunderts, seit 1858 war sie Filialgemeinde der Synagogenhauptgemeinde in Solingen. Schon 1842 gab es erste Bestrebungen, für die wachsende jüdische Gemeinde in Langenfeld eine eigene Synagoge zu errichten. Dem Bau wurde 1860 zugestimmt und im Dezember 1869 konnte die Synagoge (auf dem Hintergundfoto Mitte rechts) feierlich eingeweiht werden. Das schlichte Backsteingebäude lag auf einem rückwärtigen Grundstück mit Zugang zur Hauptstraße 101. Mit 127 Personen im Jahre 1910 bildeten die Langenfelder Juden die größte der jüdischen Gemeinden im heutigen Kreis Mettmann. Sie waren in das lokale Vereins- und Gemeindeleben fest integriert, um 1880 sogar Gründungsmitglieder des Richrather Landwehr-Vereins.

Laut Volkszählung lebten 1933 noch 73 Juden in Langenfeld, nach den Ergebnissen der Personenstandaufnahme von Oktober 1939 waren es nur noch 34. Viele waren bis 1938 ausgewandert. Nach dem Novemberpogrom schafften noch einmal acht Personen die Flucht aus Deutschland. Die letzten noch in Langenfeld lebenden jüdischen Bewohner waren vor ihrer Deportation im „Judenhaus“ in der Ganspohler Straße 13 untergebracht. Aus Langenfeld wurden 15 Menschen deportiert, von denen lediglich Max Meyer überlebte, der im Sommer 1945 hierher zurückkehrte. Eine weitere Tochter aus der Familie Meyer (Erika, * 1925) konnte 1938 mit einem Kindertransport in die USA gerettet werden. 15 Stolpersteine erinnern an die ehemaligen jüdischen Mitbürger.

Heute leben wieder 40 Jüdinnen und Juden in Langenfeld (Stand Mai 2021). Sie gehören der Gemeinde in Düsseldorf an.

Quellen: Pracht-Jörns, Elfi: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen. Teil II: Regierungsbezirk Düsseldorf, Köln 2000, S. 398 ff.; Schmitz, Günter: Die Synagoge am Ganspohl, Langenfeld 1989; Ders.: Der jüdische Friedhof zu Richrath, Langenfeld 1989.

Die heutige Kreisstadt Mettmann war vermutlich bereits seit dem 18. Jahrhundert Wohnort einiger weniger jüdischer Familien. Im 19. Jahrhundert bestand eine kleine jüdische Gemeinschaft, die aber nie mehr als etwa 60 Angehörige (um 1870) zählte. Eine eigene staatlich anerkannte jüdische Gemeinde bestand nie; die in Mettmann lebenden Juden gehörten offiziell zur Synagogengemeinde Solingen. Zu den kultischen Einrichtungen gehörten ein Bethaus, ein Frauenbad (Mikwe) sowie ein gemeinsam mit den Juden aus Wülfrath angepachtetes Friedhofsgelände an der heutigen Wülfrather Straße.

Um 1920 wohnten nur noch drei jüdische Familien mit insgesamt etwa 25 Personen in Mettmann: die Familie des Metzgermeisters und Viehhändlers Karl Bach, die Familie von Viehhändler Jacob Simson (Simsons verließen Mettmann jedoch in den späten 1920er Jahren), die aus Osteuropa stammende und 1922 aus dem Ruhrgebiet zugezogene Familie Kowalski sowie noch Selma Sauter geb. Levi, die mit einem Christen verheiratet war. Nur wenige, vor allem die in so genannter Mischehe Verheirateten, überlebten die nationalsozialistische Verfolgung, darunter Selma Sauter und drei Schwestern von Karl Bach. Alle drei Bach-Schwestern konnten sich mit ihren Familien im September 1944 durch spektakuläre Flucht der Deportation entziehen. (Die Geschichte der Flucht liegt dem Stadtarchiv Mettmann als Erzählung in Form eines Tondokumentes aus den 1980er Jahren vor.) Auch die vierte Schwester, Ruth, entkam zusammen mit ihrem Mann über Frankreich in die USA.

Besonders ist auch die Geschichte von Martha Kowalski, Tochter von Isidor und Hinda Kowalski: Die zu dem Zeitpunkt 16-jährige Martha meldete sich im Februar 1939 in Mettmann nach Schniebinchen im Kreis Sorau ab. Dort befand sich auch 1939 noch ein Schulungszentrum der Kinder- und Jugend-Alija, wo die Jugendlichen auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet wurden. Vermutlich ist sie dorthin gegangen. Am 6. Juli 1939 traf Martha mit einem Studentenvisum in Harwich/ England ein. Sie schloss sich der Frauenabteilung des britischen Heeres an (A.T.S.) und kämpfte so gegen die Nazis. Nach dem Krieg gründete sie eine Familie und wanderte mit ihr in die USA aus (Quelle: Unterlagen des World Jewish Relief Archives, die dem Stadtarchiv Mettmann in Kopie vorliegen). Ihre Eltern, Geschwister sowie viele Angehörige der Familie Bach wurden deportiert und ermordet.

Heute leben 25 Menschen jüdischer Religion in der Kreisstadt Mettmann (Stand Mai 2021). Sie gehören der Gemeinde in Düsseldorf an.

Quelle: Stadtarchiv Mettmann, Unterlagen Standesamt und Einwohnermeldekartei (Altkartei); Pracht-Jörns, Elfi: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen. Teil II: Regierungsbezirk Düsseldorf, Köln 2000, S. 403 ff.

Monheim am Rhein ist eine der wenigen rheinischen Städte, in welcher die Anwesenheit vereinzelter Juden bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nachzuweisen ist. Zu einer echten Gemeindebildung ist es zu dieser Zeit jedoch eher nicht gekommen. Auch ist nicht abgesichert, dass Juden seither kontinuierlich in Monheim am Rhein gelebt haben. Schriftstücke, die belegen, dass sich jüdische Familien in der rechtsrheinischen Ortschaft niederließen, sind erst wieder aus dem 18. Jahrhundert überliefert.

Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts etablierte sich im rheinischen Monheim eine kleine Gemeinde mit rund 30 Mitgliedern. Die Männer waren vor allem als Viehhändler, Metzger und Kaufleute tätig. 1844 wurde ein eigener Friedhof an der heutigen Hasenstraße angelegt. Zur selben Zeit entstand auch der Betsaal in Höhe des heutigen Hauses Grabenstraße 10, der jedoch nur bis 1890 genutzt wurde. Dann stagnierte das Wachstum der kleinen Gemeinde und man schloss sich der Langenfelder Synagoge an.

1933 lebten nur noch 16 jüdische Mitbürger im damaligen Amt Monheim, 1935 waren es 14 und 1938 nur noch zehn (nach Ergebnissen der jeweiligen Volkszählungen). Nach der Pogromnacht im November 1938, in der auch in Monheim systematisch alle Häuser, in denen noch Juden wohnten, aufgesucht und verwüstet wurden, wurde der damals 19-jährige Walter Herz in „Schutzhaft" genommen und in das KZ Dachau überstellt. Die übrigen sieben 1939 noch in Monheim lebenden Juden mussten gemeinsam in ein so genanntes Judenhaus (Franz-Boehm-Straße 3) ziehen. Alle sieben wurden deportiert und ermordet oder fielen anderen Tötungsaktionen (wie Wilhelmine Herz der Euthanasie-Aktion „T4") zum Opfer. Einzige Überlebende war die mit einem Nichtjuden verheiratete Helene Wagner.

66 Stolpersteine erinnern heute im Stadtbild an die ehemaligen jüdischen Mitbürger. Seit 1989 ist die Stadt Monheim am Rhein außerdem in einer Städtepartnerschaft mit Tirat Carmel in Israel verbunden. Die heute 34 in Monheim lebenden Juden (Stand Mai 2021) gehören der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf an.

Quellen: Hennen, Karl-Heinz: Geschichte der Juden in Monheim, hrsg. v. d. Stadt Monheim am Rhein, Monheim am Rhein 2014; Pracht-Jörns, Elfi: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen. Teil II: Regierungsbezirk Düsseldorf, Köln 2000, S. 406 f.

Die Existenz von Juden in Ratingen ist erstmals Ende des 16. Jahrhunderts erwähnt. In Ratsprotokollen aus dem Jahr 1592 wird festgehalten, dass die ortsansässigen Juden, die, wie damals üblich, nicht über das Bürgerrecht verfügten, von Bewachungsaufgaben an der Stadtmauer freigestellt waren. Wie viele Juden zu der Zeit in Ratingen lebten, wie sie hießen oder welche Berufe sie ausübten, ist nicht überliefert. Ein Friedhof wurde an der heutigen Werdener Straße bereits vor 1783 angelegt und eine eigene Synagoge 1817 an der Bechemer Straße gebaut. Zuvor hatte aber wohl schon ein Betsaal an der Lintorfer Straße bestanden. Seit Ende der 1850er Jahre gehörten die Ratinger Juden als Filialgemeinde zum Synagogenbezirk Düsseldorf. Insgesamt wurden allerdings nur wenige jüdische Familien in Ratingen ansässig: 1853 lebten 73 Personen hier. Sie waren vor allem als Viehhändler, Metzger und Kaufleute tätig.

1909 lebten nur noch 14 steuerpflichtige Juden mit ihren Familien in Ratingen. Bessere Verdienstmöglichkeiten und religiöse Strukturen der Gemeinden in den umliegenden Großstädten Düsseldorf, Köln oder Essen ließen immer mehr Familien abwandern. Ende der 1920er Jahre wurde letztmalig ein Gottesdienst in der Ratinger Synagoge gefeiert. Die Zahl der Gemeindeangehörigen war so weit zurückgegangen, dass nicht mehr die zur Abhaltung eines Gottesdienstes vorgeschriebene Mindestzahl von zehn erwachsenen Männern (Minjan) vorhanden war. Die 18 nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1933 in Ratingen verbliebenen Juden (hinzuzuzählen sind nach Recherchen von H. Tapken weitere sieben Familienangehörige) besuchten nunmehr die Gottesdienste in Düsseldorf. Das Gebäude der Ratinger Synagoge gehörte ab August 1936 der Stadt Ratingen, die es nach erheblichem Druck für nur 2.000 Reichsmark der Hauptgemeinde in Düsseldorf abgekauft hatte. Über eine Schändung der Synagoge ist nichts überliefert. Dennoch wurde sie ab Herbst 1940 abgerissen, da sie in der Stadt als „Schandfleck" galt.

Ende des Jahres 1939 lebten keine Juden mehr in Ratingen. Die meisten waren zwischen 1936 und 1938 geflüchtet — nicht immer entkamen sie dadurch dem Tod. Von den 71 Biografien, die 2008 nachrecherchiert werden konnten, sind 26 Personen in den Lagern der Nationalsozialisten ermordet worden, 14 haben durch ihre Flucht (zumeist nach Südamerika, die USA oder nach Israel) ihr Leben retten können, 14 sind vor 1933 gestorben und von 16 ist der Verbleib unbekannt. Eine einzige Person, Fanny Charlotte Müller geb. Hirsch, hatte die nationalsozialistische Verfolgung im Westerwald versteckt überlebt und kehrte nach dem Krieg nach Ratingen zurück. Hier ist sie 1984 verstorben.

Heute leben in Ratingen wieder 216 Bürger jüdischen Glaubens (Stand Mai 2021). Die Gemeinde in Ratingen ist damit nach Erkrath die zweitgrößte im Kreis Mettmann. Rund die Hälfte von ihnen sind im Jüdischen Kulturverein Schalom Ratingen e. V. zusammengeschlossen, der seit 2009 an der Mülheimer Straße eine Bibliothek und ein kleines Museum unterhält. Rechtlich gehören die Ratinger Juden auch heute noch zur Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. An den Ort der ehemaligen Synagoge erinnert seit 1984 eine Gedenktafel und 15 Stolpersteine im Stadtgebiet halten die Erinnerung an die ehemals in Ratingen lebenden jüdischen Mitbürger wach.

Quellen: Pracht-Jörns, Elfi: Jüdisches Kulturerbe inNordrhein-Westfalen. Teil II: Regierungsbezirk Düsseldorf, Köln 2000, S. 408 ff.; Menschen - Orte - Erinnerungen. Jüdisches Leben in Ratingen, Ratingen 2008; Fleermann, Bastian: Zur Geschichte der Juden in Ratingen, in: „Ratingen ist unser Zuhause ..." Zehn Jahre Jüdischer Kulturverein Schalom Ratingen e. V. 2002 bis 2012, hrsg. v. Jüdischen Kulturverein Ratingen e. V., Ratingen 2012, S. 16 - 27.

Schalom = Frieden

Einzigartig unter den kreisangehörigen Städten ist der Jüdische Kulturverein Schalom Ratingen e. V., der im kommenden Jahr 2022 auf sein 20-jähriges Jubiläum schaut.

Entstanden aus dem Gefühl, dass Ratingen nicht nur ein Aufenthaltsort sein sollte, hat Vadym Fridman 2002 die Initiative ergriffen und den Verein ins Leben gerufen, der bei Gründung 28 Mitglieder zählte. Fridman selbst war im Februar 2001 als so genannter Kontingentflüchtling aus Dnepropetrovsk in der Ukraine nach Deutschland gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war kein jüdisches Leben in Ratingen existent, obgleich bereits mehrere Juden hier lebten.

Die jüdischen Feste zu feiern und die Werte zu vermitteln, Menschen kulturell und religiös zusammenzubringen, das war sein Antrieb, so Fridmann. Seit seiner Gründung steht der Verein für Offenheit, einen religiösen und kulturellen Dialog und vor allem für lokales Bewusstsein. Neben den jüdischen Festen werden Sprachkurse und Beratung für die überwiegend älteren Zuwanderer angeboten. Der Begriff Integration ist hier gelebte Realität — zu seinen Festen lädt Schalom stets auch Christen und Muslime ein.

Heute hat Ratingen mehr jüdische Einwohner als je zuvor. Allein der Verein Schalom zählt 123 Mitglieder (Stand Mai 2021). Jüdisches Leben ist in Ratingen wieder präsent und aktiv!

Während sich in Velbert 1808 eine erste jüdische Familie niederließ, wohnten im heute zu Velbert gehörenden Neviges bereits im 17. Jahrhundert Juden. Vor allem die Herrschaft Hardenberg war seit Mitte des 18. Jahrhunderts ein bevorzugter Ansiedlungsort — 1804 wurden hier immerhin fast 160 jüdische Bewohner gezählt. Und auch in Langenberg waren bereits seit dem 17. Jahrhundert Juden ansässig, wie z. B. die Familie Nathan, die bis zu ihrer Verfolgung durch die Nationalsozialisten als Viehhändler tätig war.

Die Langenberger Juden besaßen schon 1802 eine eigene Synagoge, die Velberter Juden dagegen hielten ab 1835 ihre Gottesdienste in einem Privathaus ab (ein Zimmer im Haus von Gemeindevorsteher Meyer Seligmann). Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts traf sich die rund 40 Personen umfassende Gemeinde dann in wechselnd angemieteten Sälen. Seit 1857 gehörten sie als Filialgemeinde zur Synagogengemeinde Elberfeld (Wuppertal). Im heutigen Stadtgebiet sind darüber hinaus drei Friedhöfe als Zeugnisse der jüdischen Kultur und Geschichte bekannt: Am Nordpark in Velbert, Oberer Eickeshagen in Langenberg und Zwingenberger Weg in Neviges.

Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, in der Zeit des Großherzugtums Berg, ließen sich kontinuierlich weitere Juden in Velbert nieder, bis 1862 nach Erhebungen der Provinziallandtage 63 jüdische Bürger gezählt wurden. Während die jüdische Bevölkerung in den damals selbständigen Gemeinden Langenberg und Neviges seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert stetig zurückging, blieb die Zahl der in Velbert lebenden Juden relativ konstant bzw. stieg leicht an: Laut Volkszählung vom 16. Juni 1925 lebten hier 68 Juden. In Neviges waren es bei gleicher Zählung nur noch 22 und in Langenberg gar nur noch zehn Personen. Unter den größtenteils der Velberter Mittelschicht angehörenden Juden waren vor allem Kaufleute und Handwerker vertreten. Ihre rege Teilnahme am örtlichen Vereinsleben dokumentiert ihre Integration in die Stadtgesellschaft.

Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten hörte auch in Velbert die Sicherheit jüdischer Existenz auf. Während des Novemberpogroms wurde die Inneneinrichtung des jüdischen Betraumes zerstört, Geschäfte und Wohnungen jüdischer Familien verwüstet, fünf Männer infolge des Pogroms in das Konzentrationslager Dachau verbracht. Sie wurden bis Juni 1939 wieder entlassen, nachdem ihre Auswanderung gesichert war. Bis Frühjahr 1940 konnten insgesamt ca. 25 Juden aus Velbert, Neviges und Langenberg emigrieren, zwölf wurden ab 1941 deportiert und ermordet, nur ein Mann kehrte nach der Befreiung des Lagers Auschwitz zurück. Drei Frauen, die mit nichtjüdischen Partnern verheiratet waren, überlebten in Velbert. 36 Stolpersteine erinnern heute an die jüdischen Opfer der NS-Gewaltherrschaft.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges remigrierten einige wenige Juden nach Velbert: 1946 lebten neun Juden hier, fünf 1961 und 1970 und 18 1987 (Quelle: Rheinischer Städteatlas Velbert, 1992, S. 7). Trotz der Zuwanderung russischer Juden aus den GUS-Staaten stagnierte jedoch die Zahl der in Velbert lebenden Menschen jüdischer Religion — auch heute sind es lediglich acht (Stand Mai 2021). Sie gehören der Gemeinde in Wuppertal an.

Quellen u. a.: Degen, Horst / Schotten, Christoph: Velbert. Geschichte dreier Städte, hrsg. v. Bergischen Geschichtsverein, Abteilung Velbert / Hardenberg e. V., Köln 2009; Pracht-Jörns, Elfi: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen. Teil II: Regierungsbezirk Düsseldorf, Köln 2000, S. 413 ff.

Geboren 1876 als Sohn eines jüdischen Schirmmachers in Langenberg, ist der Lebensweg von Emmanuel „Max" Cohen-Reuß ein Stück deutscher Geschichte.

Nach bestandener Reifeprüfung am Langenberger Realgymnsium, arbeitete Emmanuel Cohen zunächst als kaufmänischer Angestellter, bevor er das Studium der Volkswirtschaftslehre anfing. 1902 trat er in die SPD ein. Zunächst Stadtverordneter in Frankfurt, kandidierte Cohen 1912 bei einer Nachwahl zum Reichstag und zog in diesen ein. Hier erhielt er auch seinen Beinamen „Reuß", weil er als Mitglied des Reichstages von 1912 bis 1918 den thüringischen Wahlkreis „Reuß ältere Linie" vertrat. 1918 gehörte er als Mitglied und Vorsitzender dem Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte an. Allerdings wandte er sich von dem Rätesystem ab und plädierte für die Einberufung der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Von 1920 bis 1933 war er schließlich Delegierter der Reichsregierung im Reichswirtschaftsrat.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten emigrierte Cohen-Reuß 1934 nach Paris und arbeitete dort als Journalist und Schriftsteller. Aufgrund der deutschen Besetzung floh er zunächst in den Süden Frankreichs, wurde jedoch zusammen mit seiner Frau gefasst und in verschiedenen Lagern interniert. Unter ungeklärten Umständen entkamen beide der Deportation. Nach dem Krieg setzte sich der engagierte Sozialdemokrat für die deutsch-französische Verständigung ein. Für die deutschen Sozialdemokraten war er der wichtigste Repräsentant in Frankreich, wo er nach seinem Tode 1963 auch begraben liegt.

Bereits um die Wende zum 19. Jahrhundert lebten im damaligen Dorf Wülfrath 15 Juden. Die kleine Gemeinschaft wuchs schnell auf rund 30 Personen (1831) an. Im Jahr 1848 lebten hier vier jüdische Familien mit insgesamt 18 Kindern. Als Händler, Viehhändler und Metzger waren sie Teil der lokalen Gesellschaft. Sogar zwei Handwerksgesellen in Anstellung bei christlichen Meistern werden in den vorliegenden Quellen genannt. (Quelle: Amtsblatt Reg. Düsseldorf 1846, Beilage)

Die Wülfrather Juden trafen sich zum Gottesdienst in einem Privathaus und unterhielten gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Mettmann einen eigenen Friedhof, der von 1831 bis 1932 belegt wurde (alter jüdischer Friedhof an der Johannes-Flintrop-Straße/ Wülfrather Straße in Mettmann).

Ab Mitte der 1860er Jahre sank die Zahl der hier ansässigen Juden jedoch vor allem durch Wegzug, bis Ende des 19. Jahrhunderts nur noch sechs jüdische Bürger in Wülfrath lebten. Bei der Volkszählung 1925 waren es nur noch vier Personen der Familie Beyth (Georg Beyth mit seiner Frau Ida, ihre Tochter Johanna und Selma Isaac, die Schwester von Ida Beyth). Sohn Kurt war im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat gefallen. Die jüdische Familie wohnte in der Wilhelmstraße 98. In ihrem Haus betrieb Georg Beyth in der unteren Etage ein Fachgeschäft für Herrenoberbekleidung. Beyths fielen nach 1933 den Boykottmaßnahmen sowie den folgenden Repressalien der Nationalsozialisten zum Opfer. 1940 musste die Familie zunächst in ein „Judenhaus" in Wupertal-Elberfeld umziehen, Georg war zuvor verstorben. Seine Frau Ida sowie ihre Schwester Selma Isaac verstarben ebenfalls 1940, die Tochter Johanna wurde im November 1941 nach Minsk deportiert und ermordet.

1946 lebten nach den Zählungen der britischen Militärregierung zwei Juden in Wülfrath. An die im Ghetto Minsk ermordete Johanna Beyth wurde 2008 mit der Verlegung eines Stolpersteins erinnert. Heute lebt nur noch ein einziger Jude in Wülfrath. Rechtlich gehören die in Wülfrath lebenden Juden der Gemeinde in Wuppertal an.

Quelle: Rheinischer Städteatlas / Wülfrath, 1996, S. 10 f.; Overhoff, Frank: Zum Novemberpogrom 1938 im Gebiet des Kirchenkreises Niederberg. Eine Textsammlung, o. J., S. 44 - 47.

Man solle sich weniger mit dem aufkommenden Antisemitismus und seinen Angriffen in Deutschland beschäftigen, als vielmehr mit der schweigenden Mehrheit im Land, sagte Rabbiner Jechiel Brukner bei seinem Vortrag „Jüdisches Leben und Selbstverständnis in Deutschland. Ein permanenter Ausnahmezustand?“ im Januar 2020 in Erkrath.

Antisemitismus geht uns alle an! Denn: Antisemitismus ist nicht nur ein Angriff auf jüdisches Leben, sondern stets auch ein Angriff auf unsere Demokratie. Dabei tritt Antisemitismus nicht nur als körperliche Gewalt in Erscheinung. Auch das Mobbing jüdischer Schülerinnen und Schüler, Hate Speech im Netz und Beschimpfungen auf offener Straße, Verschwörungsideologien oder auch Kritik am Staat Israel sind Formen von Antisemitismus.

Aktuell beobachten wir einen zunehmenden Antisemitismus in Deutschland, der vor allem von Islamisten ausgeht. Dabei geht es weniger um Kritik an den Maßnahmen der israelischen Regierung (Nahostkonflikt), sondern vielmehr um eine antisemitische Mischung aus Politik und Religion. Leider war es zu lange ein Tabu, offen darüber zu reden. Von Seiten der deutschen Politik wurde dieses Thema aus Angst, dass ein öffentlicher Diskurs einzig und allein Wasser auf die Mühlen rechtsradikaler Gruppierungen sein würde, zu viele Jahre ausgeblendet. Aber, über antidemokratische Bewegungen in der Gesellschaft MUSS gesprochen werden.

Im Kreis Mettmann sind zahlreiche Initiativen aktiv gegen Antisemitismus: Das 2013 ins Leben gerufene Kreisintegrationszentrum macht neben seiner Arbeit mit und für Migranten regelmäßig auf Rassismus in der Gesellschaft aufmerksam. Unlängst hat sich das KIZ mit seiner digitalen Ringvorlesung zum Thema „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ ganz ausdrücklich dem Thema Antisemitismus gewidmet. Die niederbergische Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese (SPD) sprach sich 2018 in einer Bundestagsrede für die Benennung einer/s Antisemitismusbeauftragten in der Bundesregierung aus. Und 2020 wurde die bundesweite Initiative „Omas gegen Rechts”, die im Kreisgebiet regelmäßig aktiv ist, mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.

Dieses sind nur einige Beispiele, wie sich der Kreis Mettmann aktiv gegen Antisemitismus in der Gesellschaft positioniert! Die Liste lässt sich fortsetzen. Und wenn wir alle wachen Blickes sind und dort, wo Ungerechtigkeiten geschehen, aufbegehren, dann können wir gemeinsam etwas erreichen im Kampf gegen dumme und unangemessene Aussagen sowie Gewalt gegen Juden.

Die Ausstellung nimmt als Projekt am Festjahr #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland teil.

Dr. Andrea Niewerth i. A. des Kreisarchives Mettmann

www.dr-niewerth.de

Diese Ausstellung wurde am 13.07.2021 veröffentlicht.

Die virtuelle Ausstellung Hier ist meine Heimat wird veröffentlicht von:

Kreisarchiv Mettmann

Düsseldorfer Str. 26

40822 Mettmann

Kreis Mettmann - Der Landrat

Telefon: 02104 99-2031

Fax:

E-Mail:

kreisarchiv@kreis-mettmann.de

Inhaltlich verantwortlich:

Joachim Schulz-Hönerlage (Kreisarchiv Mettmann)

Kurator*innen:

Dr. Andrea Niewerth (www.dr-niewerth.de)

Joachim Schulz-Hönerlage (Kreisarchiv Mettmann)

Rechtliche Hinweise:

Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Institution, welche die Ausstellung veröffentlich hat sowie die Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit der virtuellen Ausstellung besonders geachtet. Der auf dieser Internetseite vorhandene Link vermittelt lediglich den Zugang zur virtuellen Ausstellung. Die Deutsche Digitale Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der virtuellen Ausstellung und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der virtuellen Ausstellung, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

DDBstudio wird angeboten von:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten,

handelnd für das durch Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete Kompetenznetzwerk

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 266-41 1432, Fax: +49 (0) 30 266-31 1432,

E-Mail: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

DE 13 66 30 206

Inhaltlich verantwortlich:

Dr. Julia Spohr

Leiterin der Geschäftsstelle

Finanzen, Recht, Kommunikation, Marketing

Deutsche Digitale Bibliothek

c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Von-der-Heydt-Straße 16-18

10785 Berlin

Konzeption:

Nicole Lücking, Deutsche Digitale Bibliothek

Stephan Bartholmei, Deutsche Digitale Bibliothek

Dr. Michael Müller, Culture to Go GbR

Design:

Andrea Mikuljan, FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH

Technische Umsetzung:

Culture to Go GbR mit Grandgeorg Websolutions

Hosting und Betrieb:

FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH