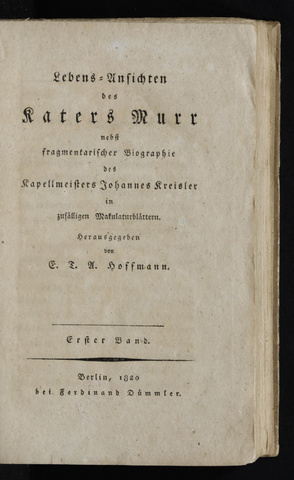

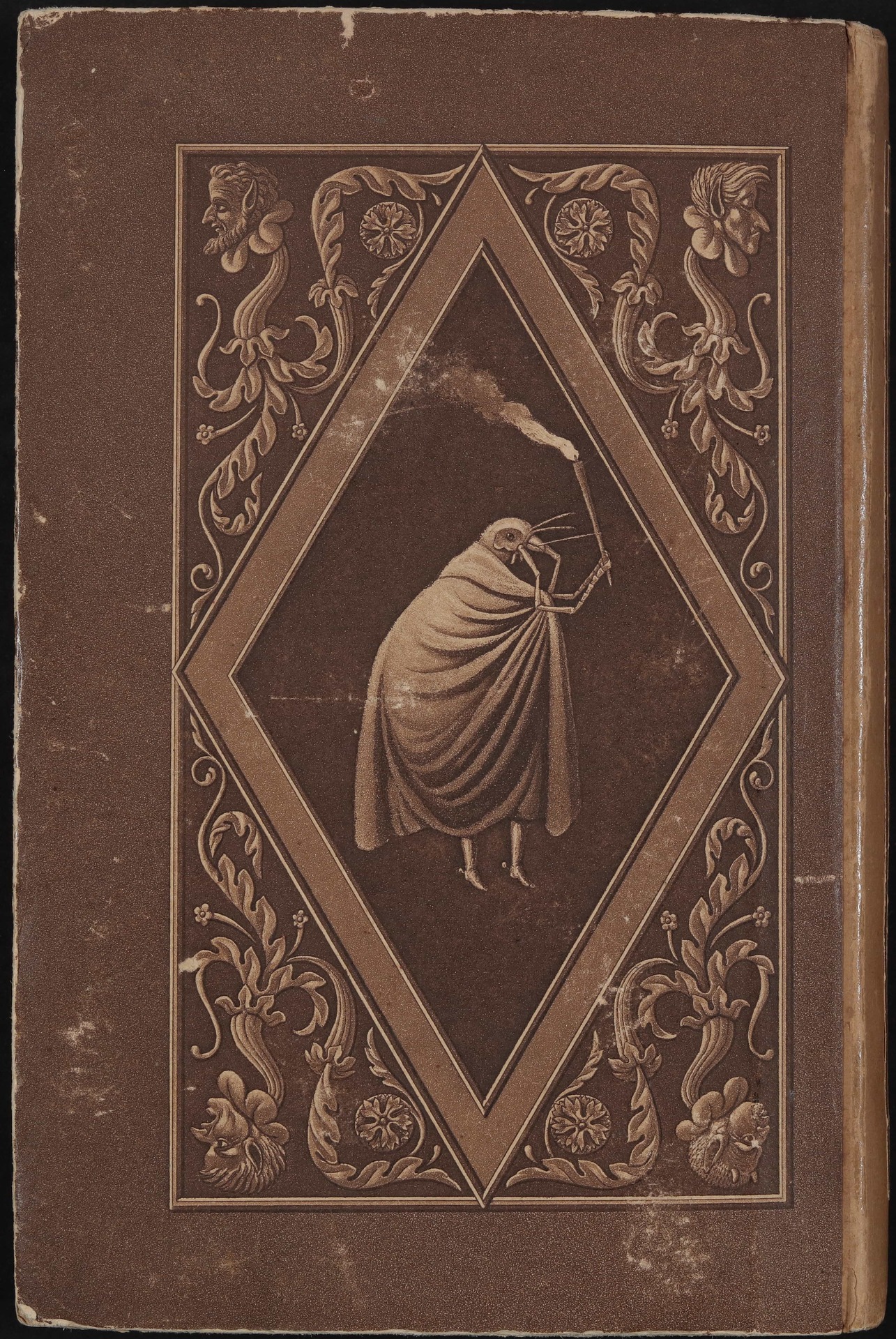

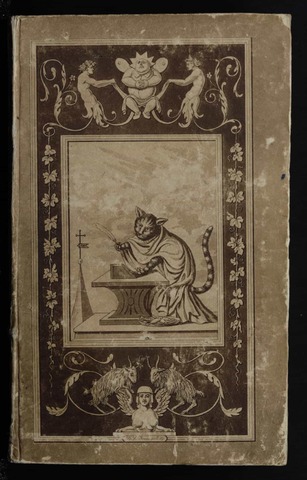

E.T.A. Hoffmann: Lebens-Ansichten des Katers Murr (1819/21)

Textausschnitt (zum Volltext auf projekt-gutenberg.org)

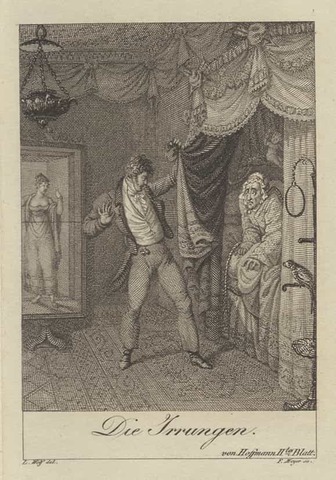

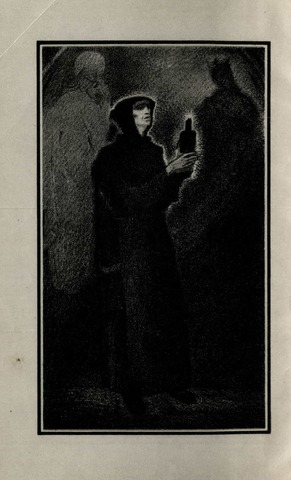

Eine Menge Irrlichter tanzten und hüpften im ganzen Park umher, aber es waren die Bedienten mit Laternen, welche die auf der schnellen Flucht verlornen Hüte, Perücken, Haarbeutel, Degen, Schuhe, Shawls, zusammensuchten. Ich machte mich davon. Mitten auf der großen Brücke vor unserer Stadt blieb ich stehen, und schaute noch einmal zurück nach dem Park, der vom magischem Schimmer des Mondes umflossen da stand, wie ein Zaubergarten, in dem das lustige Spiel flinker Elfen begonnen. Da fiel mir ein feines Piepen in die Ohren, ein Quäcken, das beinahe dem eines neugebornen Kindes glich. Ich vermutete eine Untat, bückte mich tief über das Geländer, und entdeckte im hellen Mondschein ein Kätzchen, das sich mühsam an den Pfosten angeklammert, um dem Tod zu entgehen. Wahrscheinlich hatte man eine Katzenbrut ersäufen wollen, und das Tierchen war wieder hinaufgekrochen. Nun, dacht ich, ist’s auch kein Kind, so ist es doch ein armes Tier, das dich um Rettung anquäckt und das du retten mußt.

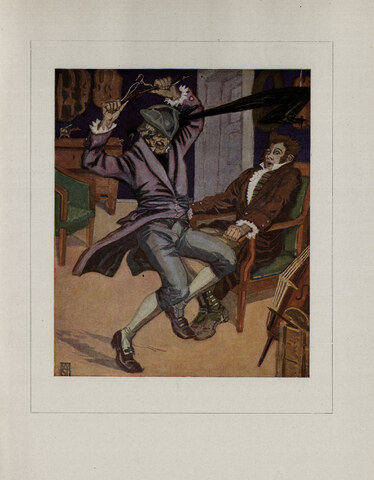

O du empfindsamer Just, rief Kreisler lachend, sage, wo ist dein Tellheim?

Erlaube, fuhr Meister Abraham fort, erlaube mein Johannes, mit dem Just magst du mich kaum vergleichen. Ich habe den Just überjustet. Er rettete einen Pudel, ein Tier das jeder gern um sich duldet, von dem sogar angenehme Dienstleistungen zu erwarten, mittelst Apportieren, Handschuhe, Tabaksbeutel und Pfeife nachtragen u. s. w. aber ich rettete einen Kater, ein Tier vor dem sich viele entsetzen, das allgemein als perfid, keiner sanften, wohlwollenden Gesinnung, keiner offenherzigen Freundschaft fähig, ausgeschrieen wird, das niemals ganz und gar die feindliche Stellung gegen den Menschen aufgibt, ja, einen Kater rettete ich aus purer uneigennütziger Menschenliebe. — Ich kletterte über das Geländer, griff, nicht ohne Gefahr, herab, faßte das wimmernde Kätzchen, zog es hinauf und steckte es in die Tasche. Nach Hause gekommen, zog ich mich schnell aus, und warf mich ermüdet und erschöpft wie ich war, aufs Bett. Kaum war ich aber eingeschlafen, als mich ein klägliches Piepen und Winseln weckte, das aus meinem Kleiderschrank herzukommen schien. — Ich hatte das Kätzchen vergessen und es in der Rocktasche gelassen. Ich befreite das Tier aus dem Gefängnis, wofür es mich dermaßen kratzte, daß mir alle fünf Finger bluteten. Schon war ich im Begriff den Kater durchs Fenster zu werfen, ich besann mich aber und schämte mich meiner kleinlichen Torheit, meiner Rachsucht, die nicht einmal bei Menschen angebracht ist, vielweniger bei der unvernünftigen Kreatur. — Genug, ich zog mit aller Mühe und Sorgfalt den Kater groß. Es ist das gescheuteste, artigste, ja witzigste Tier der Art, das man sehen kann, dem es nur noch an der höhern Bildung fehlt, die du mein lieber Johannes, ihm mit leichter Mühe beibringen wirst, weshalb ich denn gesonnen bin, dir den Kater Murr, so habe ich ihn benannt, fernerhin zu überlassen. Obschon Murr zur Zeit, wie die Juristen sich ausdrücken, noch kein homo sui juris ist, so habe ich ihn doch um seine Einwilligung gefragt, ob er in deine Dienste treten wolle. Er ist durchaus damit zufrieden.

Du faselst, sprach Kreisler, du faselst Meister Abraham! du weißt, daß ich Katzen nicht sonderlich leiden mag, daß ich dem Geschlecht der Hunde bei weitem den Vorzug gebe. —

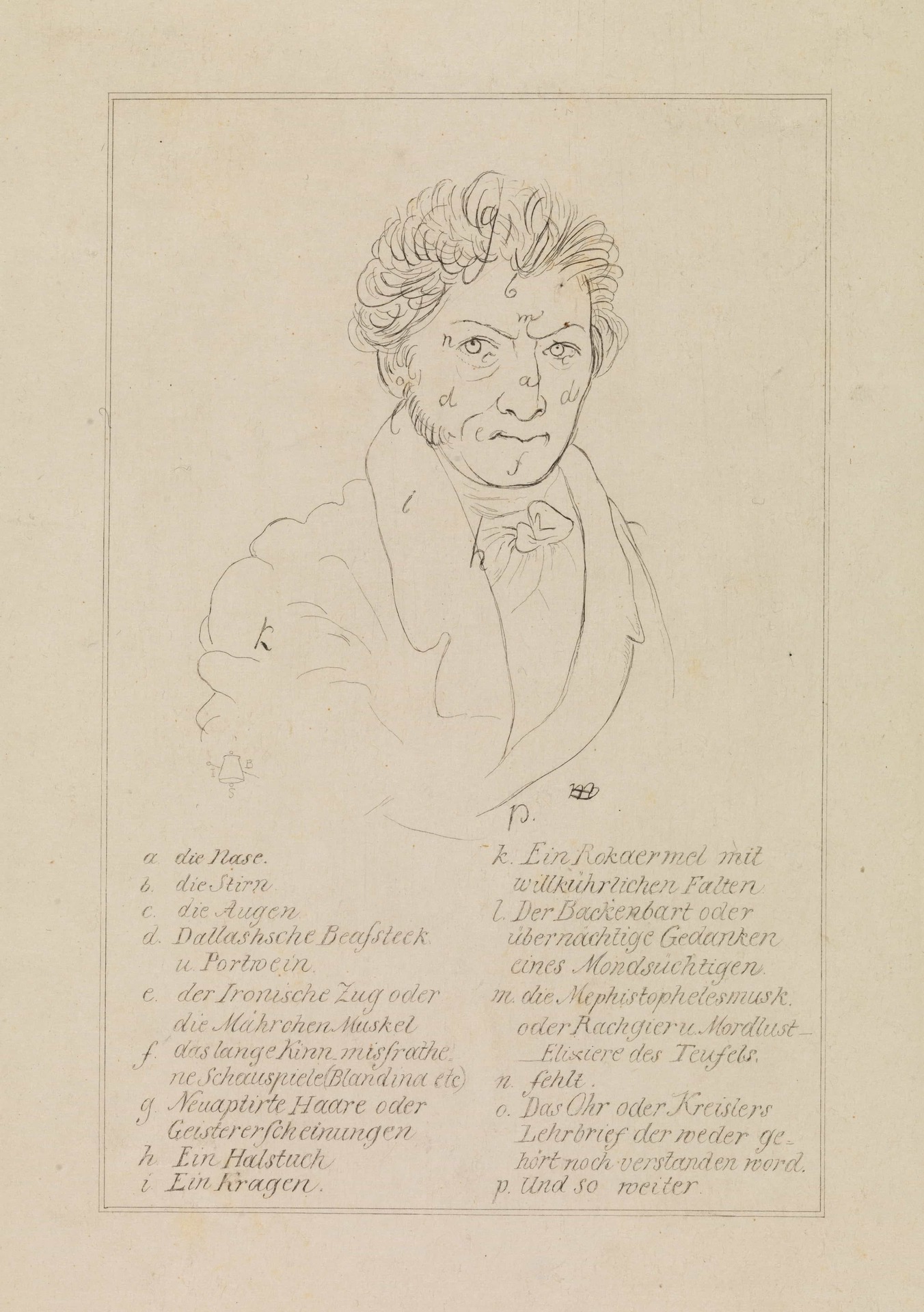

Ich bitte, erwiderte Meister Abraham, ich bitte dich lieber Johannes, recht von Herzen, nimm meinen hoffnungsvollen Kater Murr wenigstens so lange zu dir, bis ich heimkehre von meiner Reise. Ich habe ihn schon deshalb mitgebracht, er ist draußen und wartet auf gütigen Bescheid. Sieh ihn wenigstens an. Damit öffnete Meister Abraham die Türe und auf der Strohmatte zusammengekrümmt, schlafend, lag ein Kater, der wirklich in seiner Art ein Wunder von Schönheit zu nennen. Die grauen und schwarzen Streifen des Rückens liefen zusammen auf dem Scheitel zwischen den Ohren und bildeten auf der Stirne die zierlichste Hieroglyphenschrift. Eben so gestreift und von ganz ungewöhnlicher Länge und Stärke war der stattliche Schweif. Dabei glänzte des Katers buntes Kleid und schimmerte von der Sonne beleuchtet, so daß man zwischen dem Schwarz und Grau noch schmale goldgelbe Streifen wahrnahm. Murr! Murr! rief Meister Abraham, Krrr — krrr, erwiderte der Kater sehr vernehmlich, dehnte — erhob sich, machte den außerordentlichsten Katzenpuckel und öffnete ein paar grasgrüne Augen aus denen Geist und Verstand in funkelndem Feuer hervorblitzten. Das behauptete wenigstens Meister Abraham, und auch Kreisler mußte so viel einräumen, daß der Kater etwas besonderes, ungewöhnliches im Antlitz trage, daß sein Kopf hinlänglich dick um die Wissenschaften zu fassen sein Bart aber schon jetzt in der Jugend weiß und lang genug sei, um dem Kater gelegentlich die Autorität eines griechischen Weltweisen zu verschaffen.

Wie kann man aber auch überall gleich schlafen, sprach Meister Abraham zum Kater, du verlierst alle Heiterkeit darüber, und wirst vor der Zeit ein grämliches Tier. Putz dich fein Murr!

Sogleich setzte sich der Kater auf die Hinterfüße, fuhr mit den Samtpfötchen sich zierlich über Stirn und Wangen, und stieß dann ein klares freudiges Miau aus.

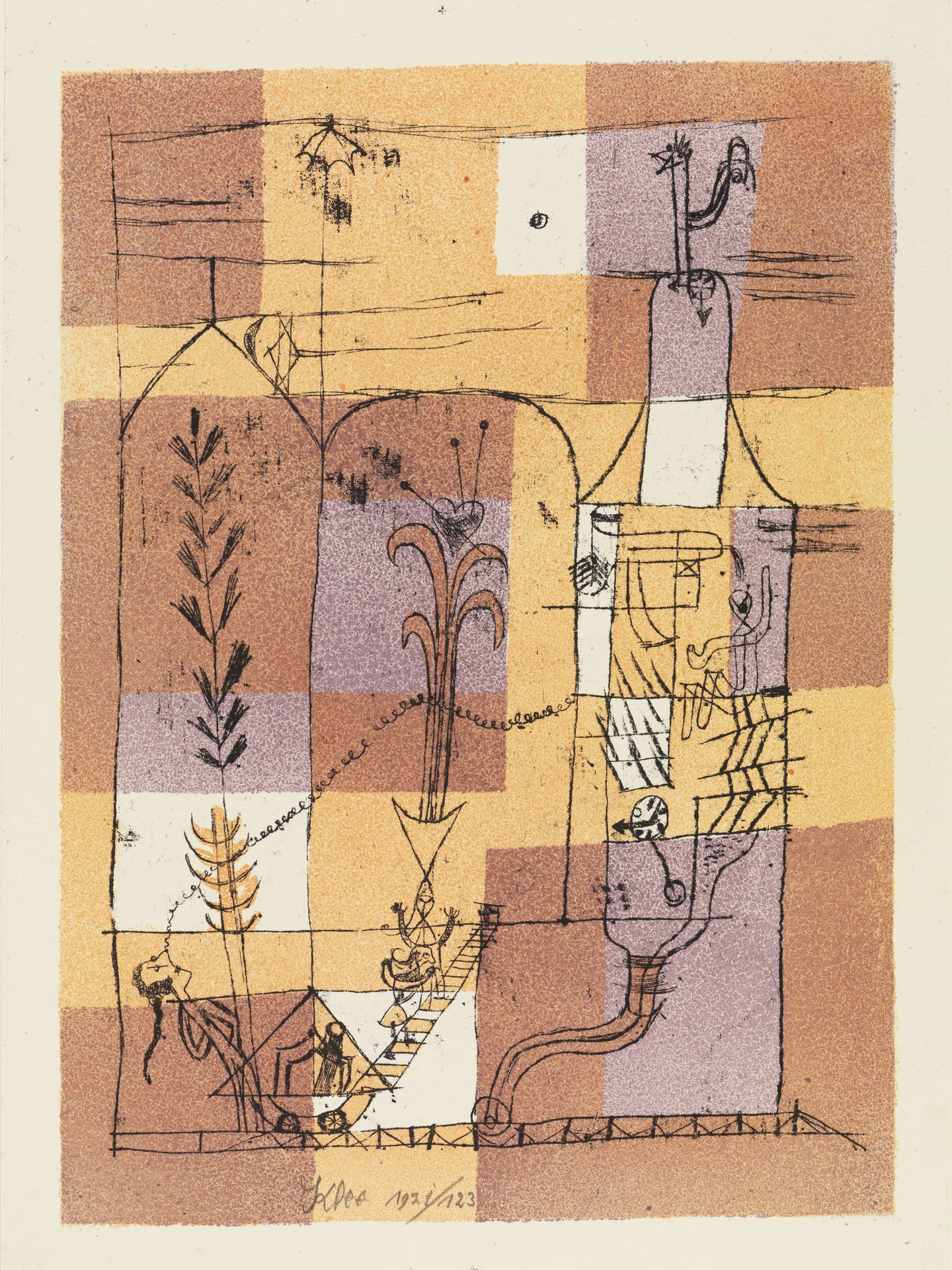

Dies ist, fuhr Meister Abraham fort, dies ist der Herr Kapellmeister Johannes Kreisler, bei dem du in Dienste treten wirst. Der Kater glotzte den Kapellmeister mit seinen großen funkelnden Augen an, begann zu knurren, sprang auf den Tisch, der neben Kreislern stand und, von da ohne weiteres auf seine Schulter, als wolle er ihm etwas ins Ohr sagen. Dann setzte er wieder herab zur Erde und umkreiste schwänzelnd, und knurrend den neuen Herrn, als wolle er recht Bekanntschaft mit ihm machen. Gott verzeih mir, rief Kreisler, ich glaube gar, der kleine graue Kerl hat Verstand und stammt aus der illustren Familie des gestiefelten Katers her!

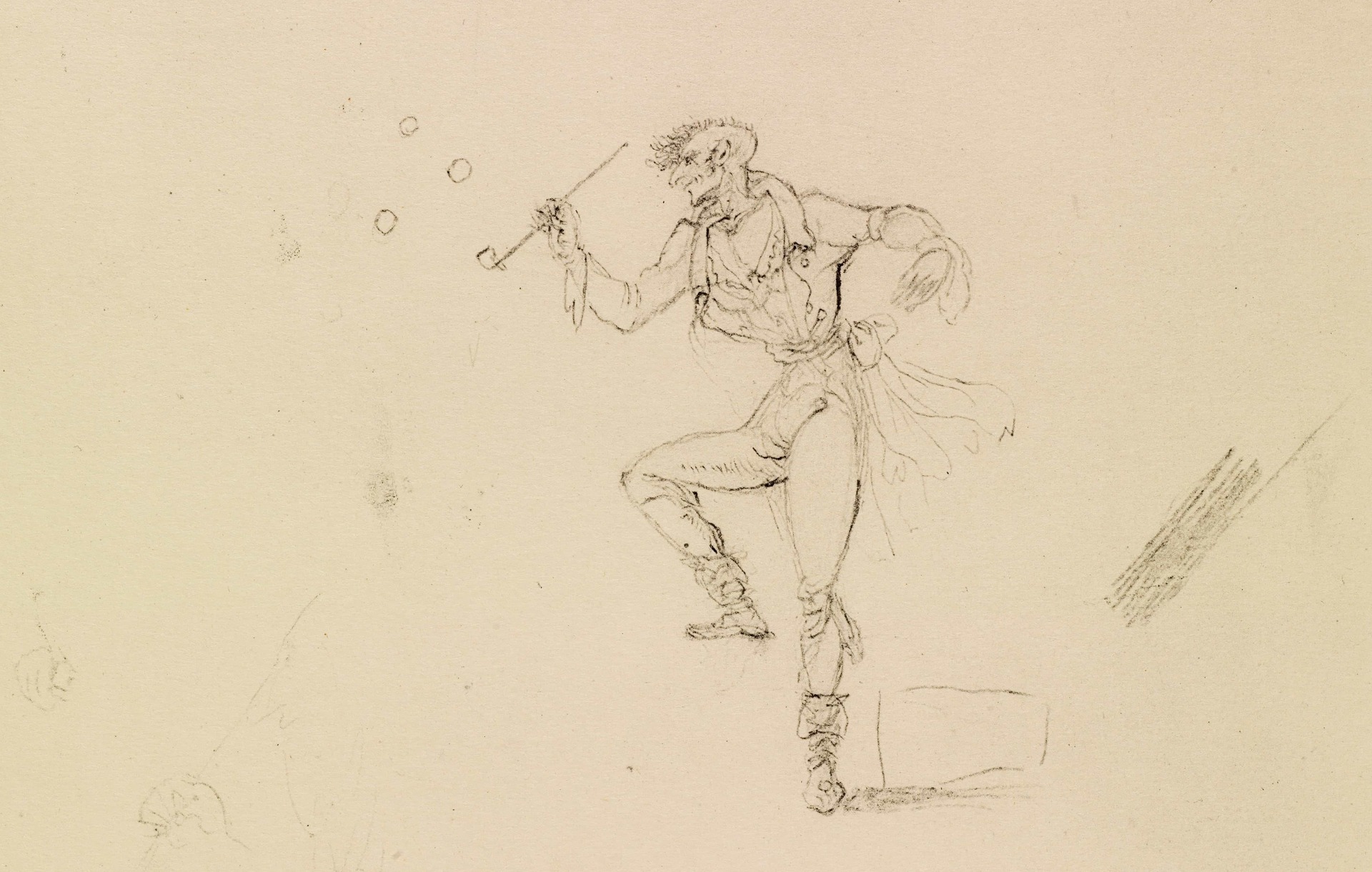

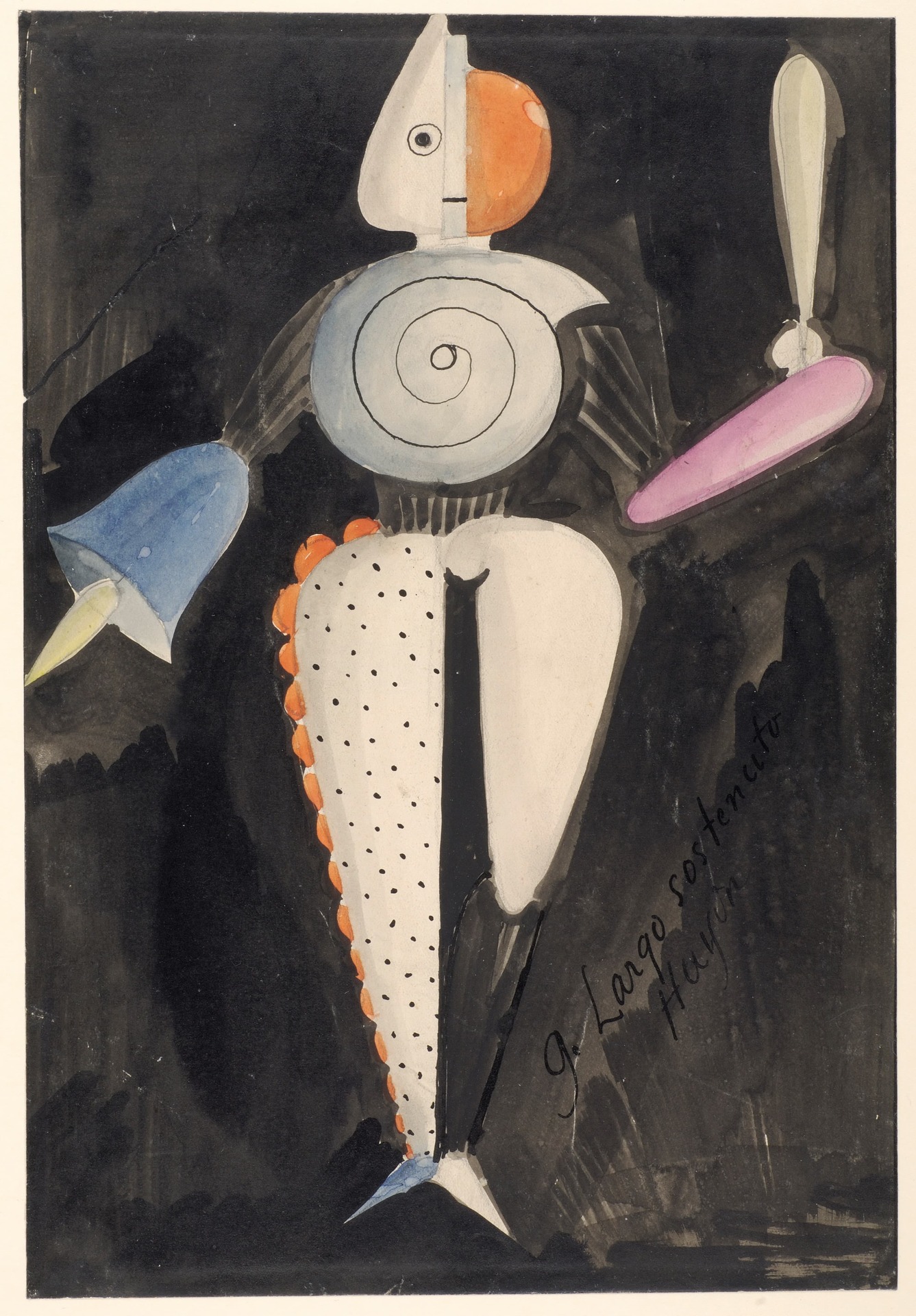

So viel ist gewiß, erwiderte Meister Abraham, daß der Kater Murr das possierlichste Tier von der Welt ist, ein wahrer Pulcinell und dabei artig und sittsam, nicht zudringlich, und unbescheiden, wie zuweilen Hunde die uns mit ungeschickten Liebkosungen beschwerlich fallen. —

Indem ich, sprach Kreisler, diesen klugen Kater betrachte, fällt es mir wieder schwer aufs Herz, in welchen engen Kreis unsere Erkenntnis gebannt ist. — Wer kann es sagen, wer nur ahnen, wie weit das Geistesvermögen der Tiere geht! — Wenn uns etwas, oder vielmehr alles, in der Natur unerforschlich bleibt, so sind wir gleich mit Namen bei der Hand, und brüsten uns mit unserer albernen Schulweisheit, die eben nicht viel weiter reicht als unsere Nase. So haben wir denn auch das ganze geistige Vermögen der Tiere, das sich oft auf die wunderbarste Art äußert, mit der Bezeichnung Instinkt abgefertigt. Ich möchte aber nur die einzige Frage beantwortet haben, ob mit der Idee des Instinkts, des blinden willkürlosen Triebes, die Fähigkeit zu träumen vereinbar sei. Daß aber z. B. Hunde mit der größtenLebhaftigkeit träumen, weiß jeder, der einen schlafenden Jagdhund beobachtet hat, dem im Traum die ganze Jagd aufgegangen. Er sucht, er schnuppert, er bewegt die Füße, als sei er im vollem Rennen, er keucht, er schwitzt. — Von träumenden Katern weiß ich zur Zeit nichts. —

Der Kater Murr, unterbrach Meister Abraham den Freund, träumt nicht allein sehr lebendig, sondern er gerät auch, wie deutlich zu bemerken, häufig in jene sanfte Reverien, in das träumerische Hinbrüten, in das somnambule Delirieren, kurz in jenen seltsamen Zustand zwischen Schlafen und Wachen, der poetischen Gemütern für die Zeit des eigentlichen Empfanges genialer Gedanken gilt. In diesem Zustande stöhnt und ächzt er seit kurzer Zeit ganz ungemein, so, daß ich glauben muß, daß er entweder in Liebe ist, oder an einer Tragödie arbeitet. Kreisler lachte hell auf, indem er rief: Nun so komm denn du kluger, artiger, witziger, poetischer Kater Murr, laß uns —