Liebe Besucherinnen und Besucher,

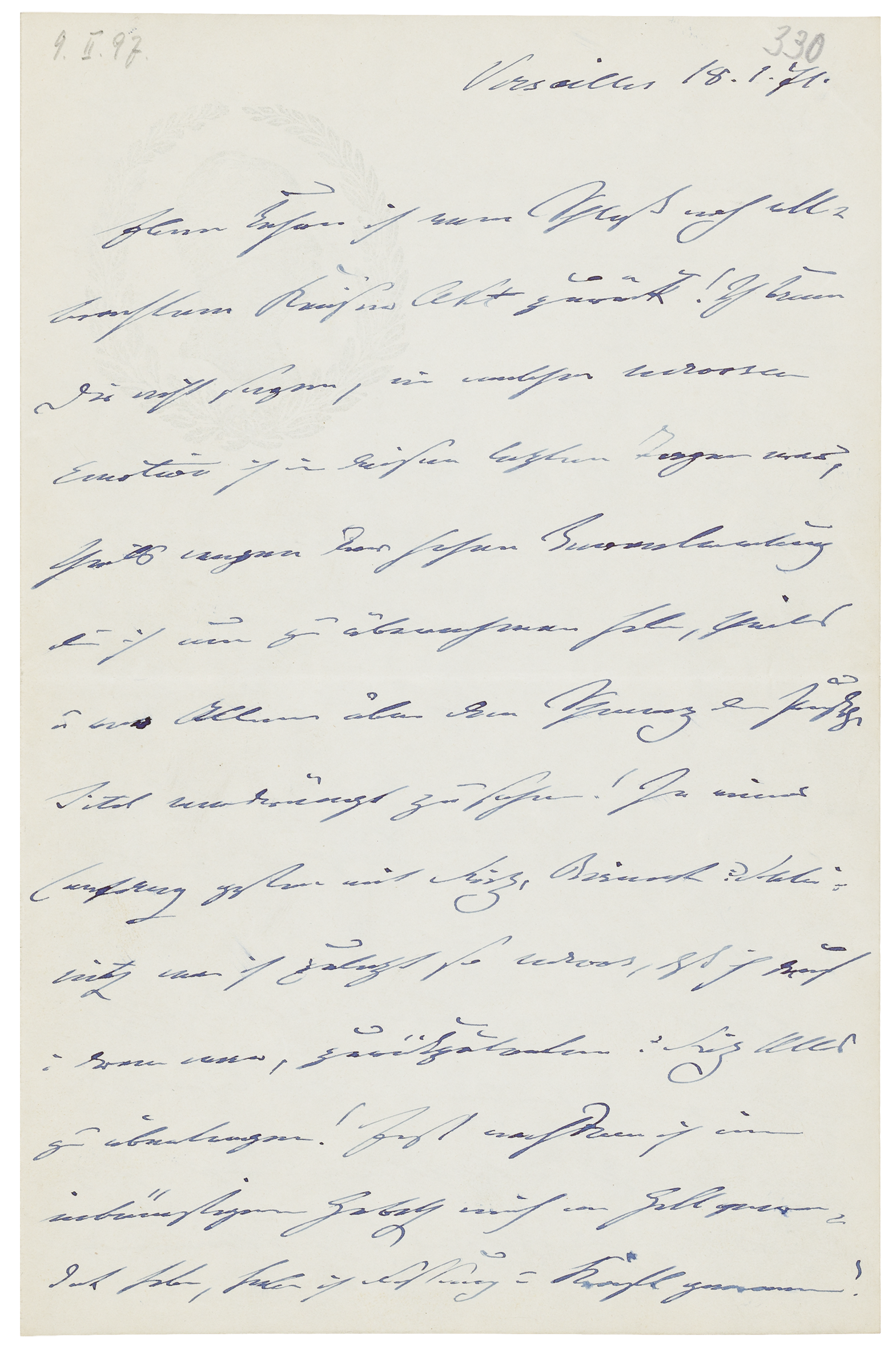

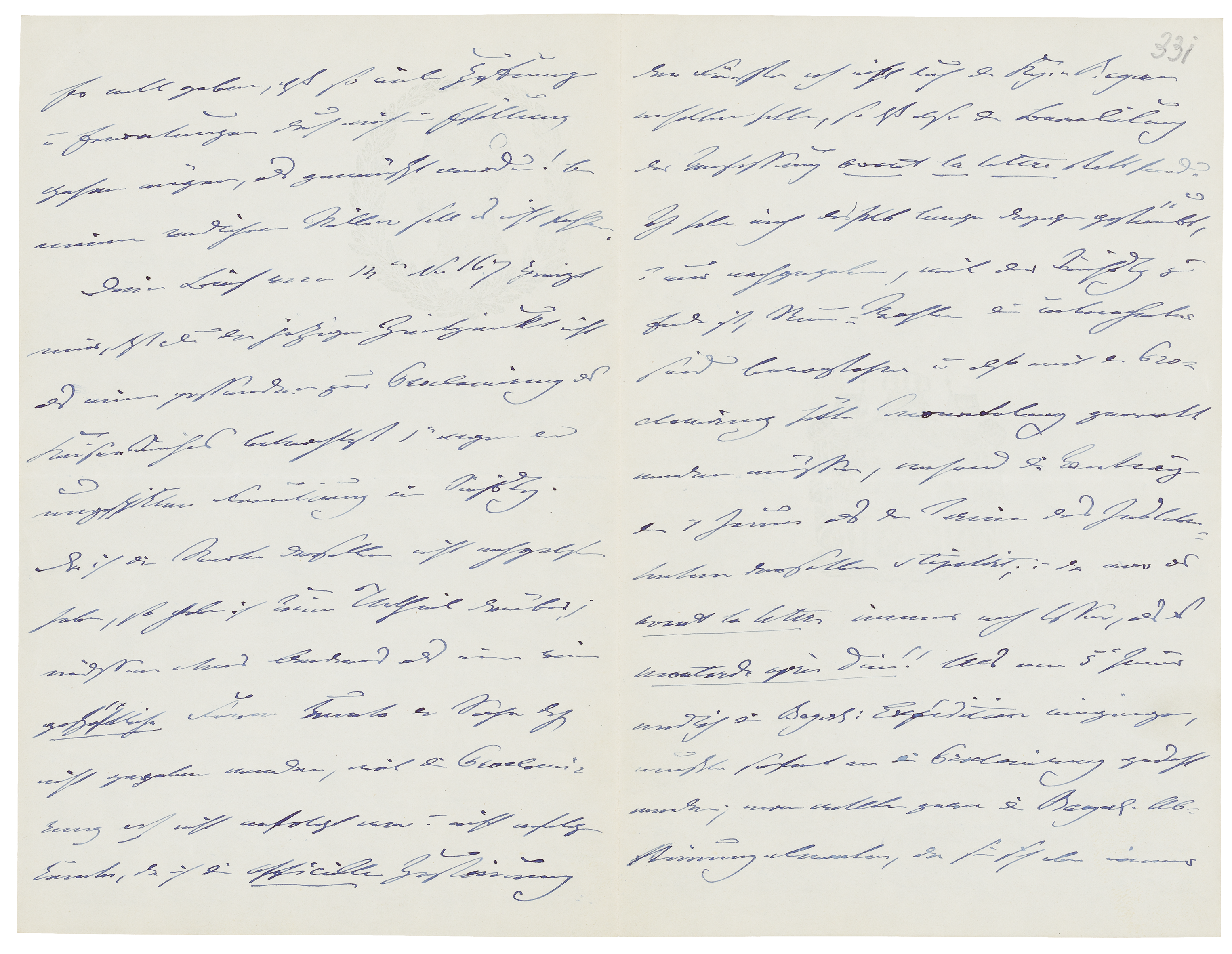

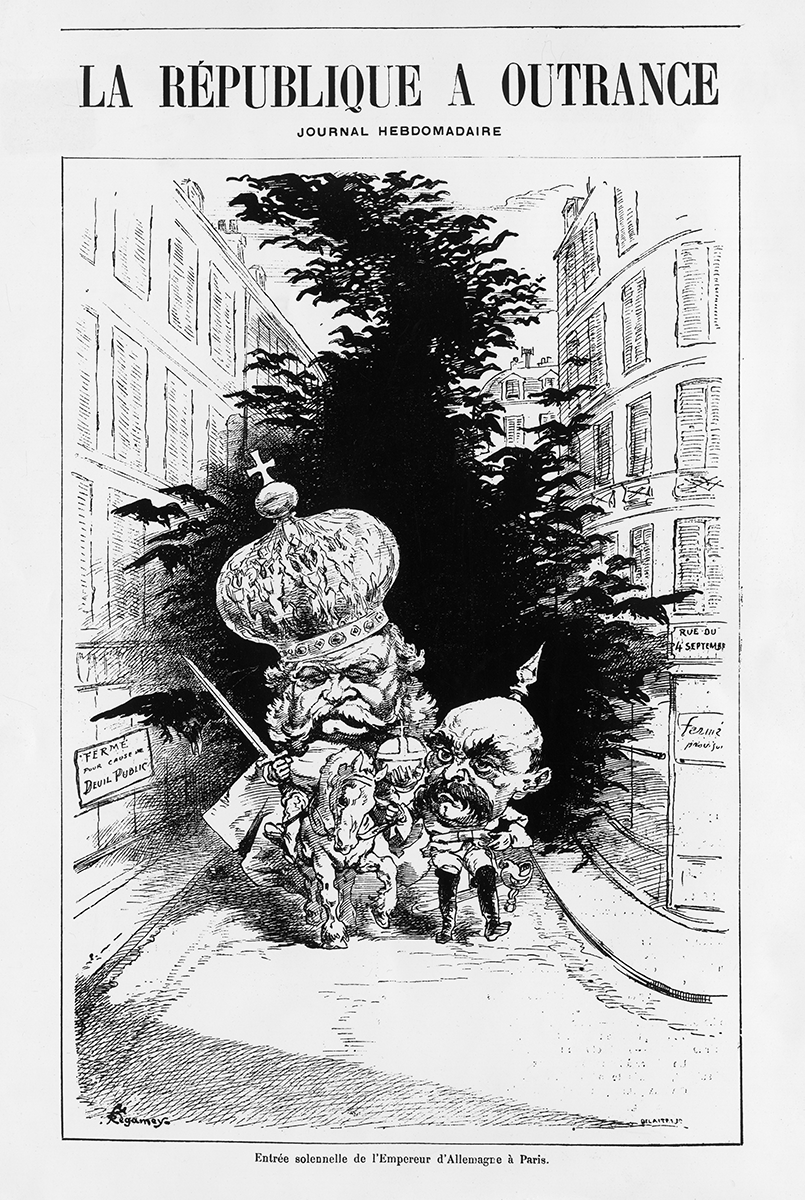

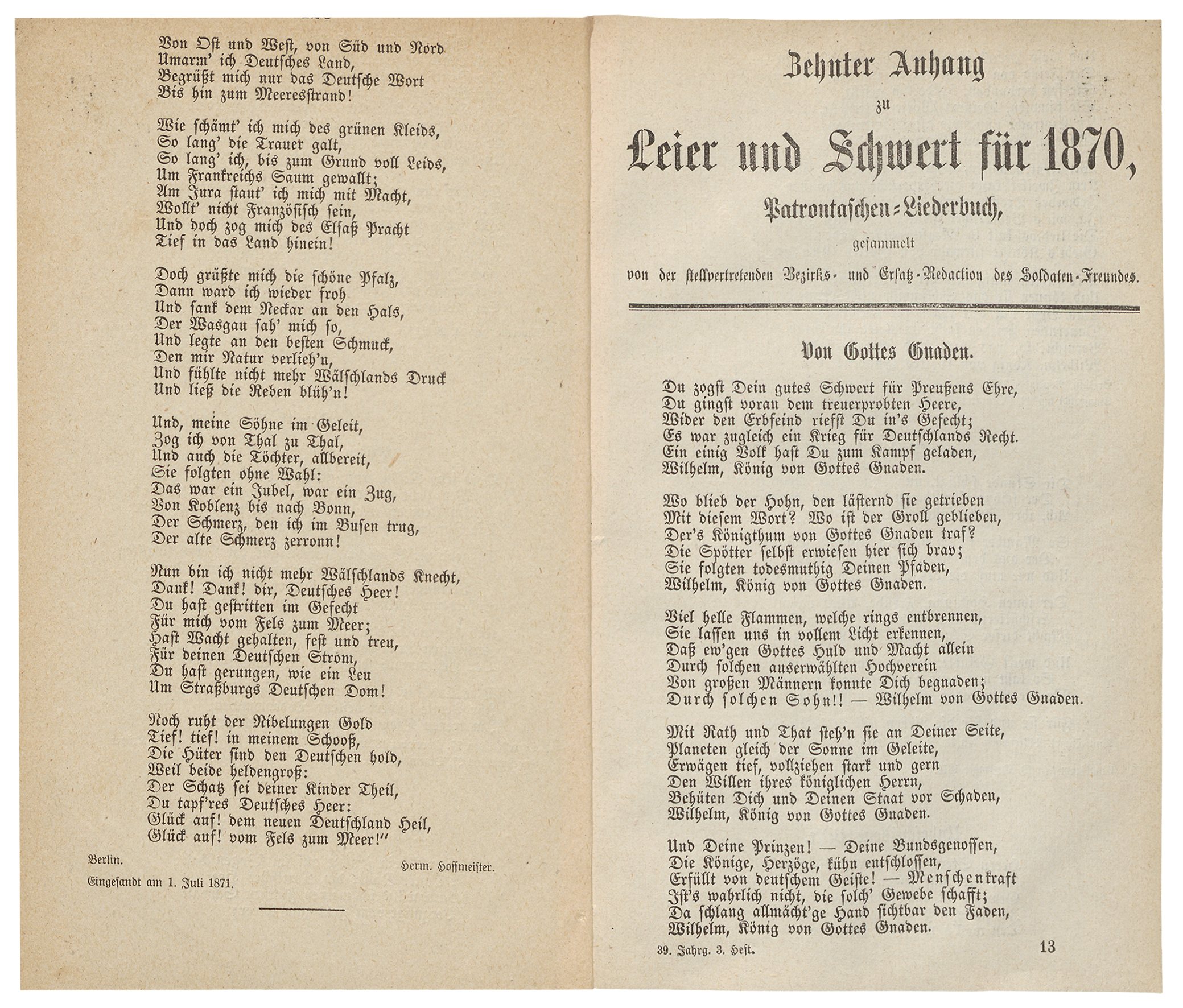

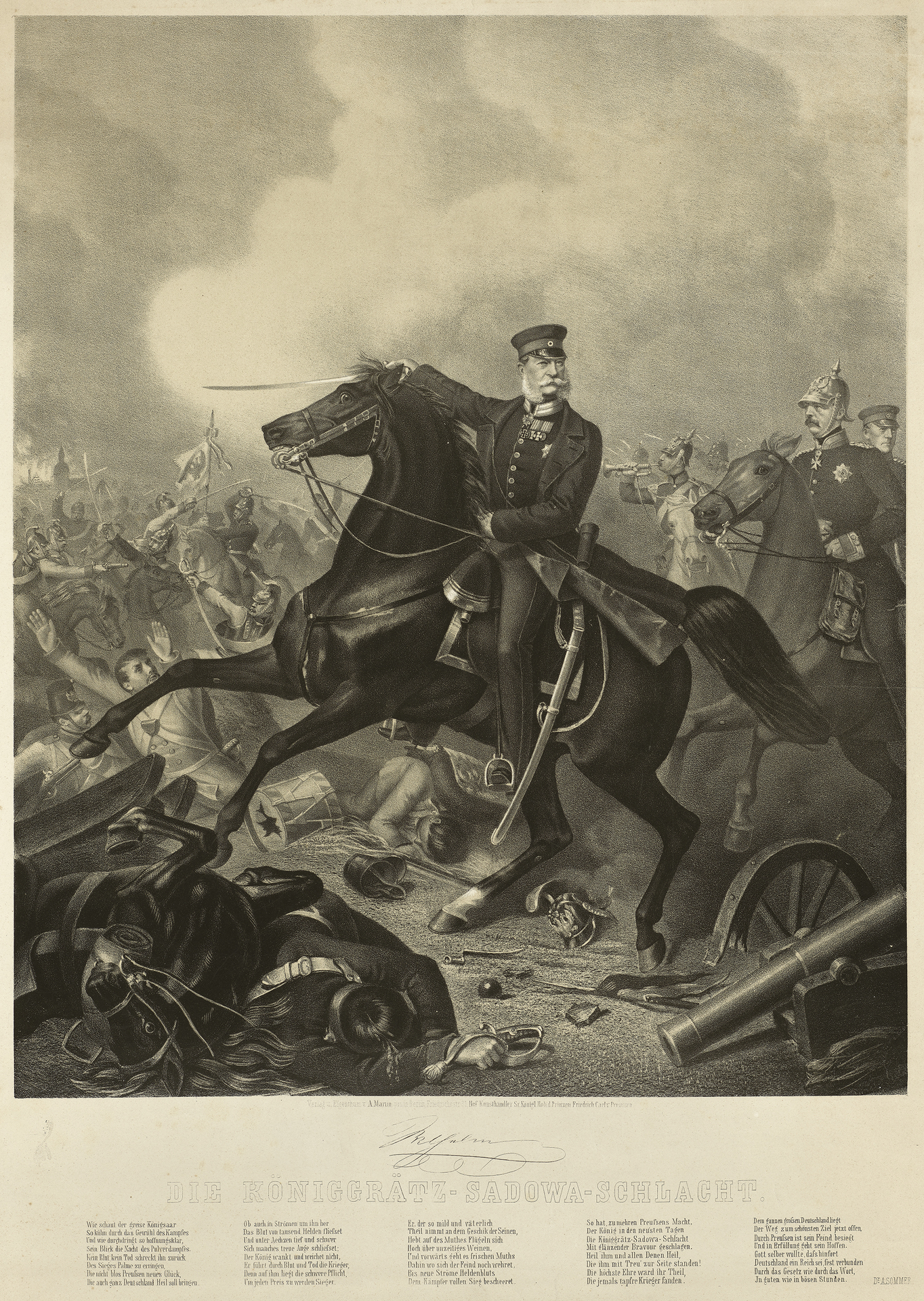

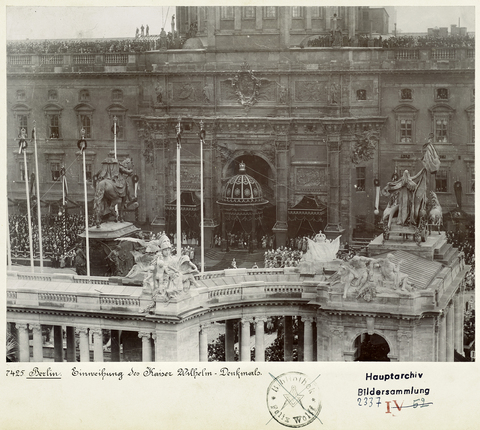

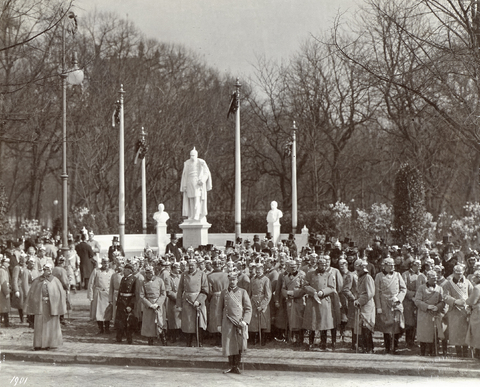

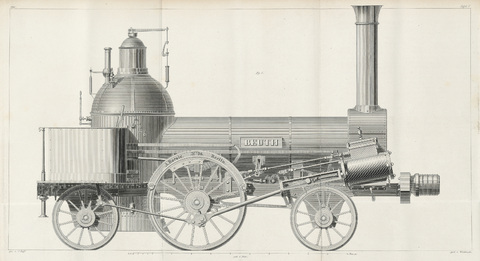

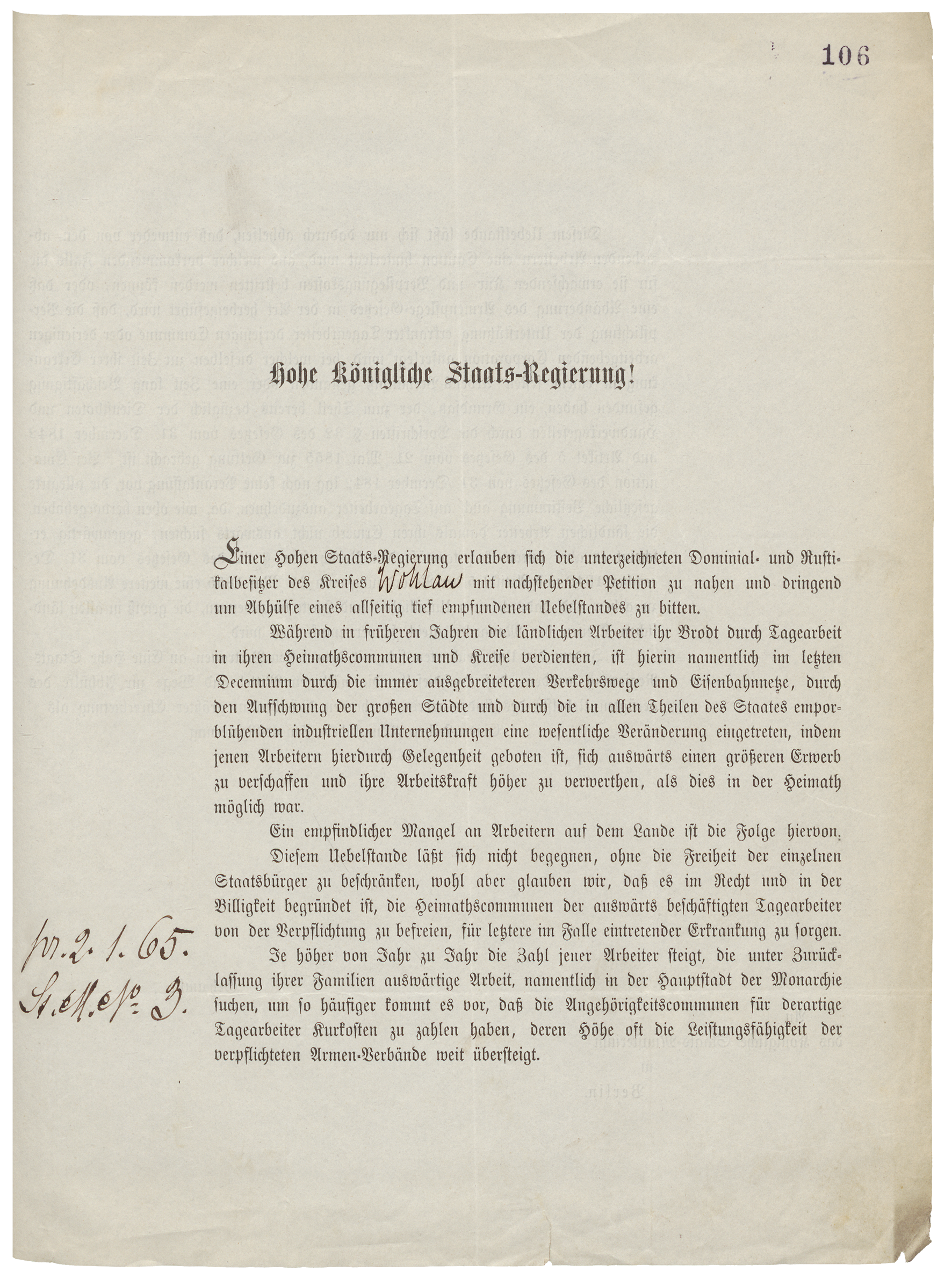

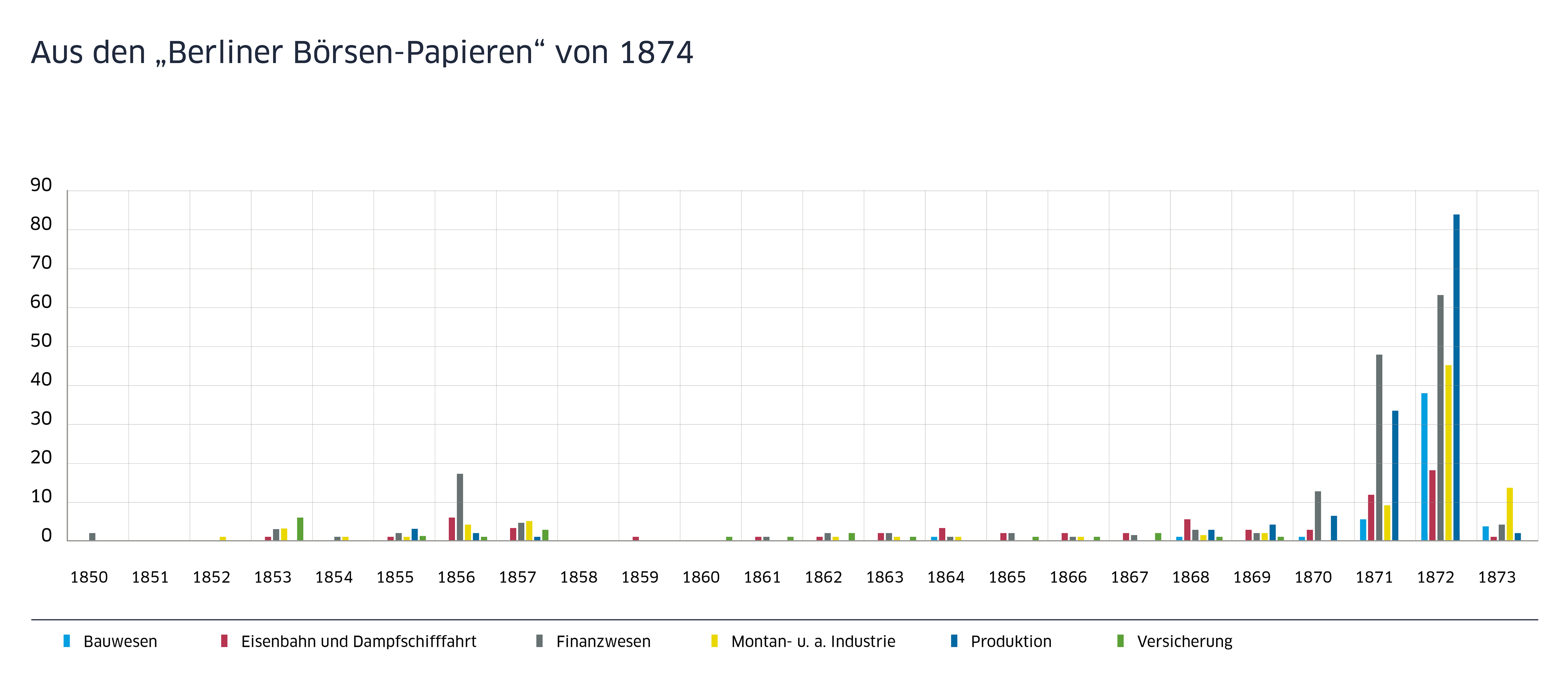

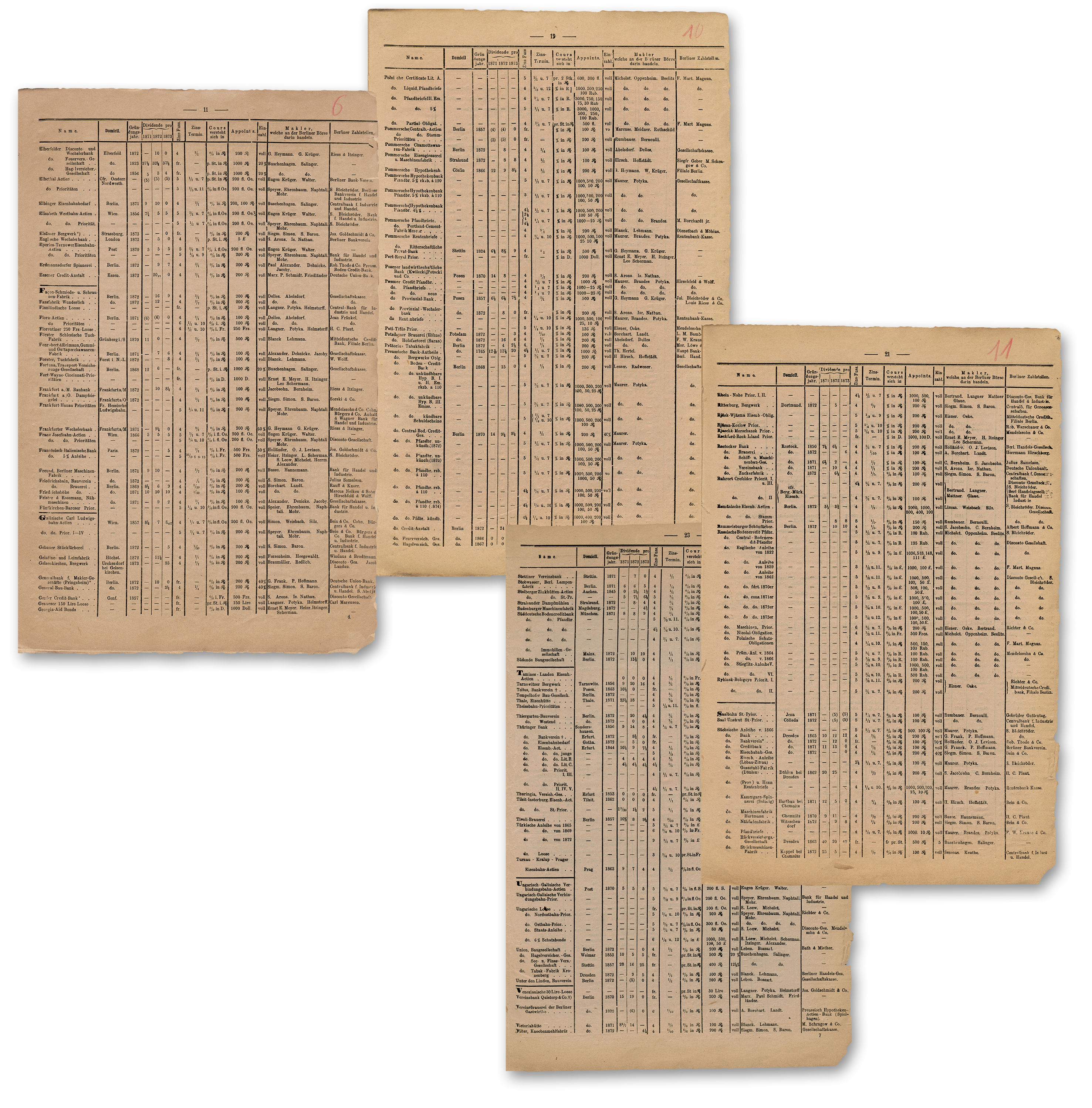

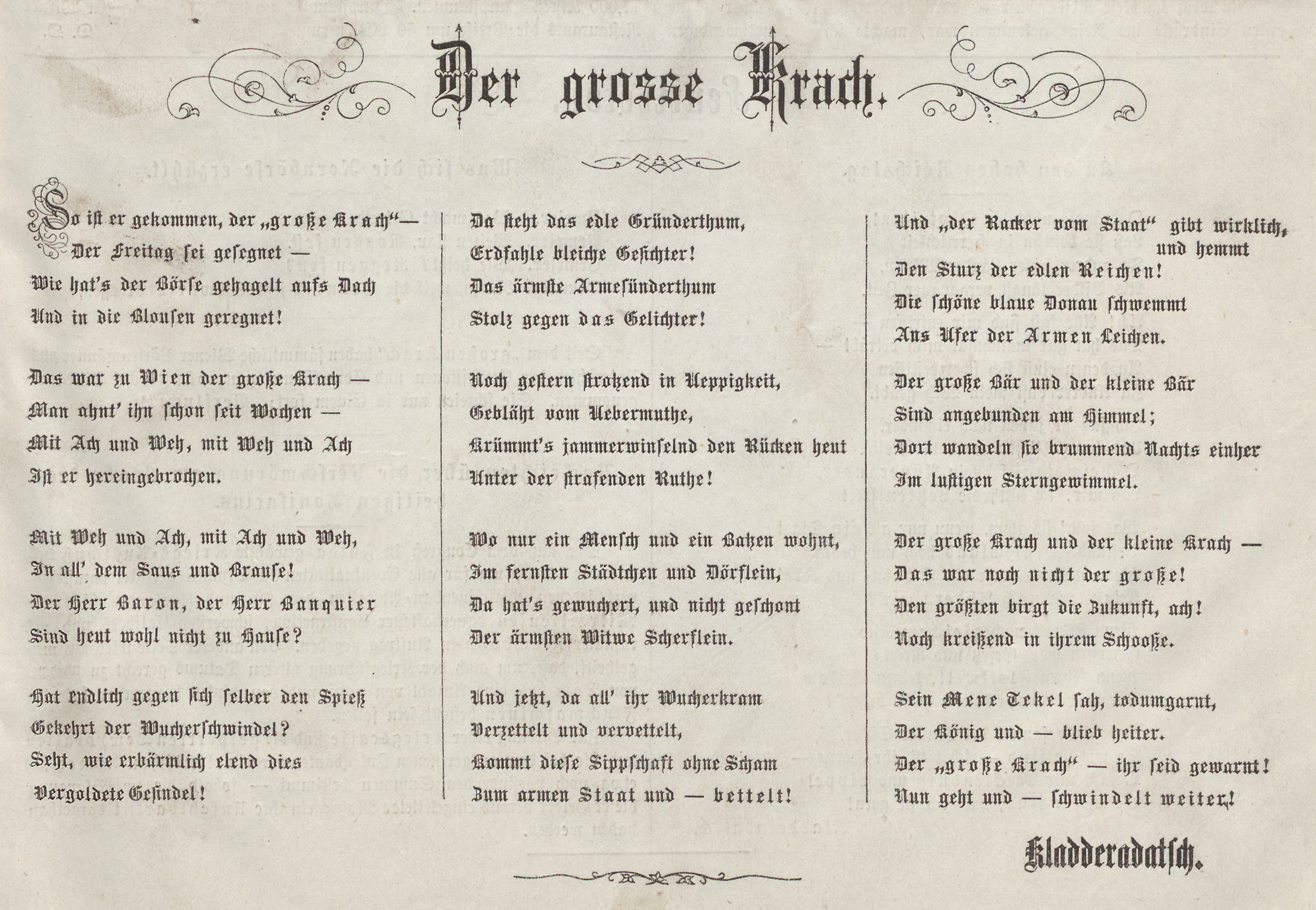

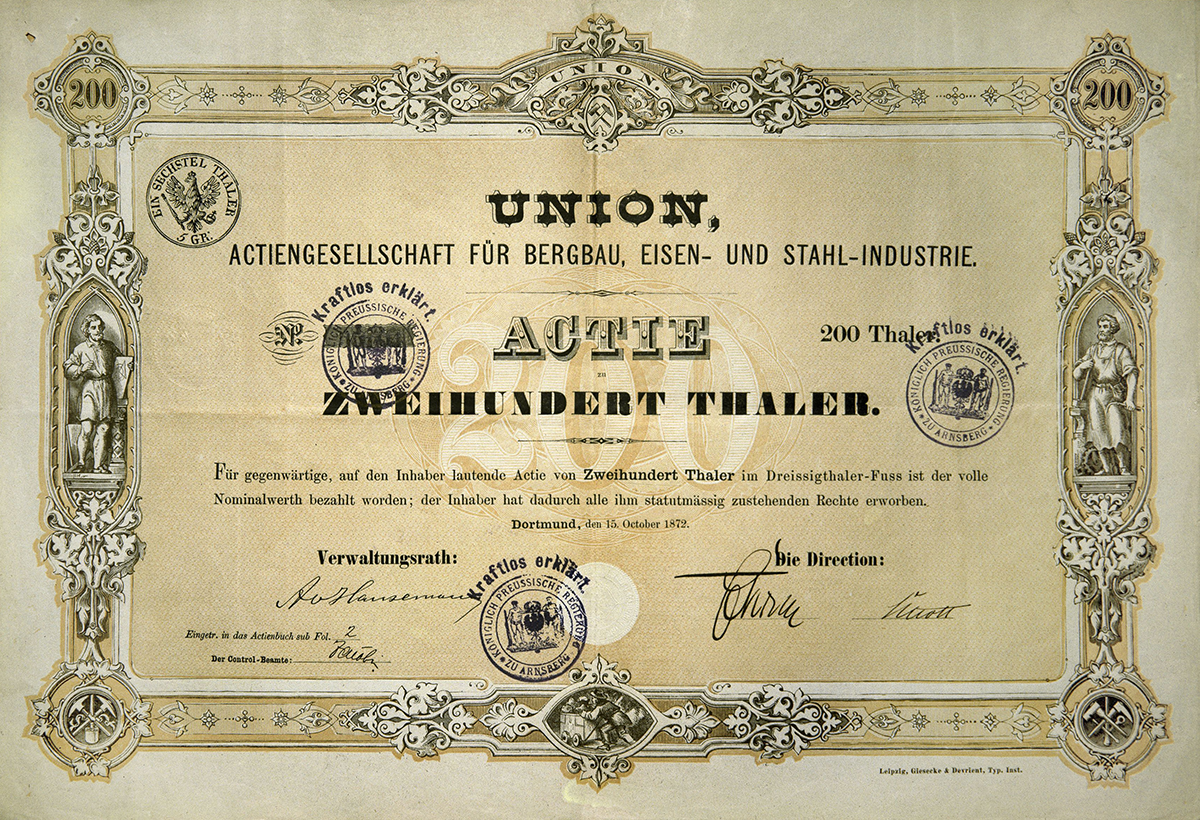

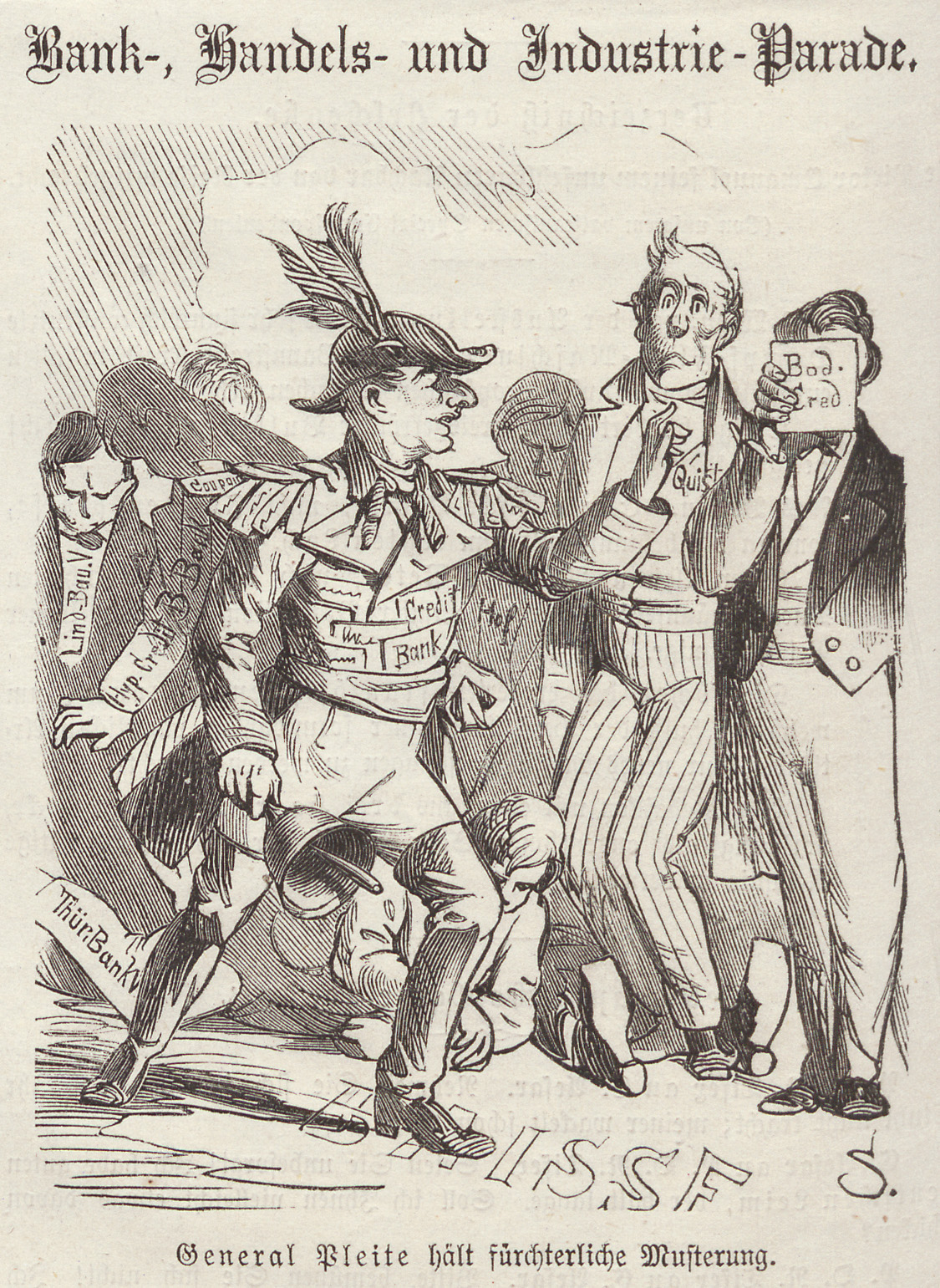

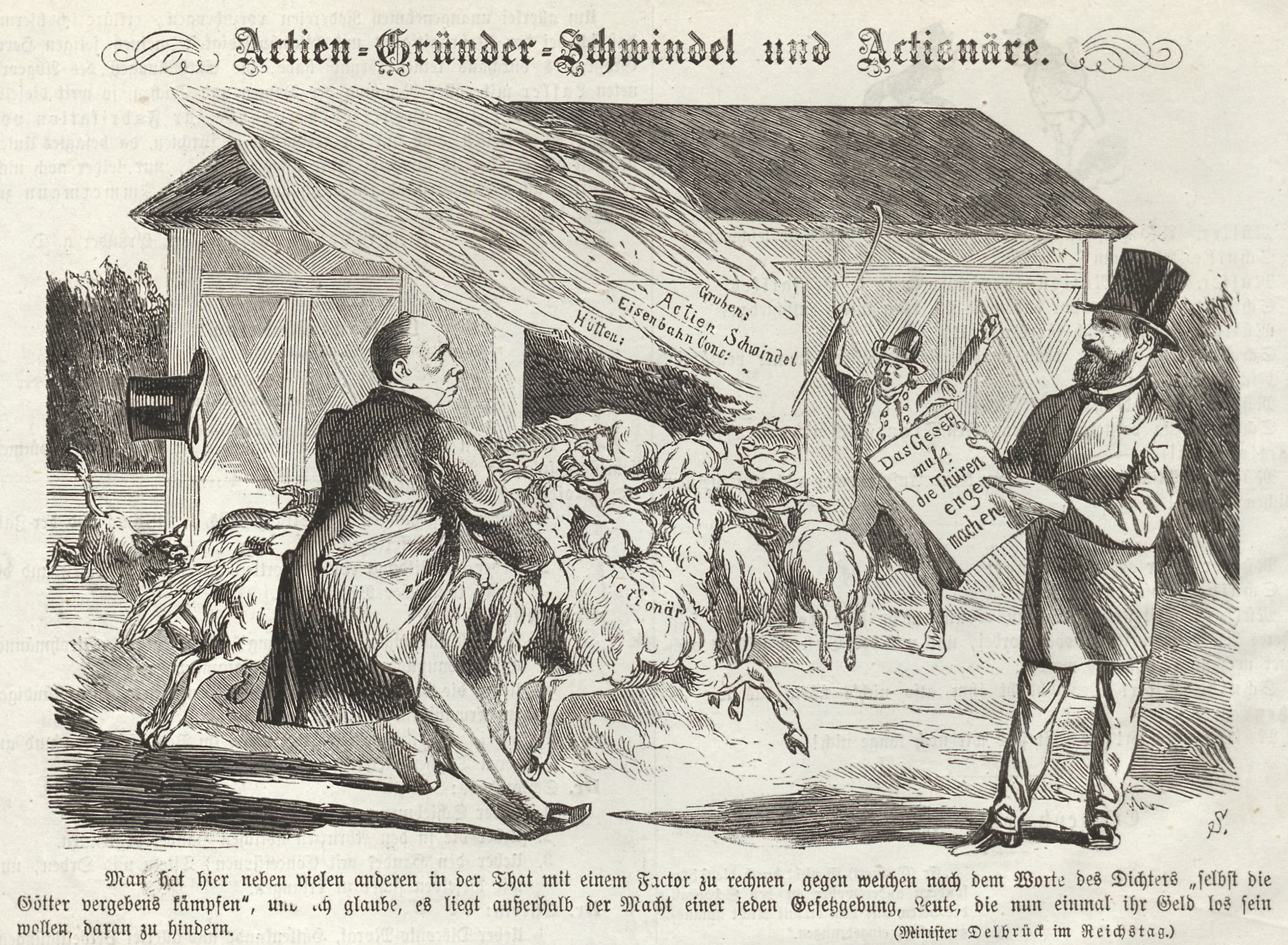

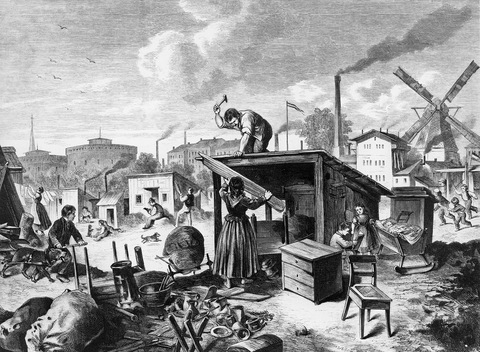

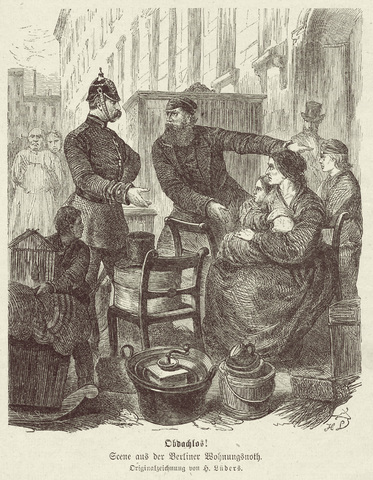

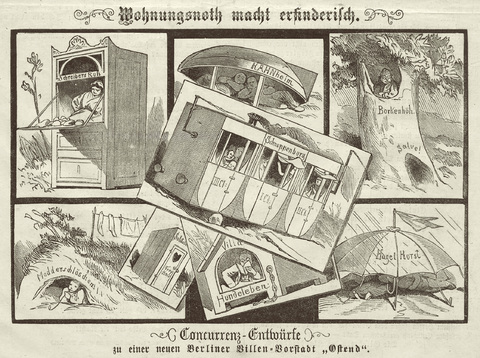

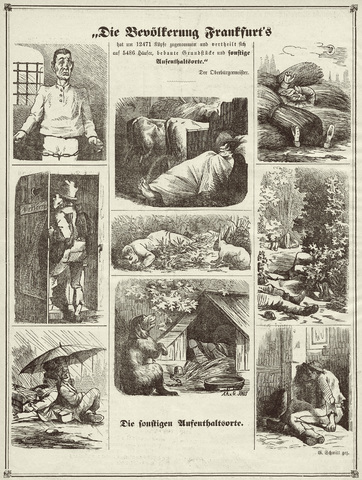

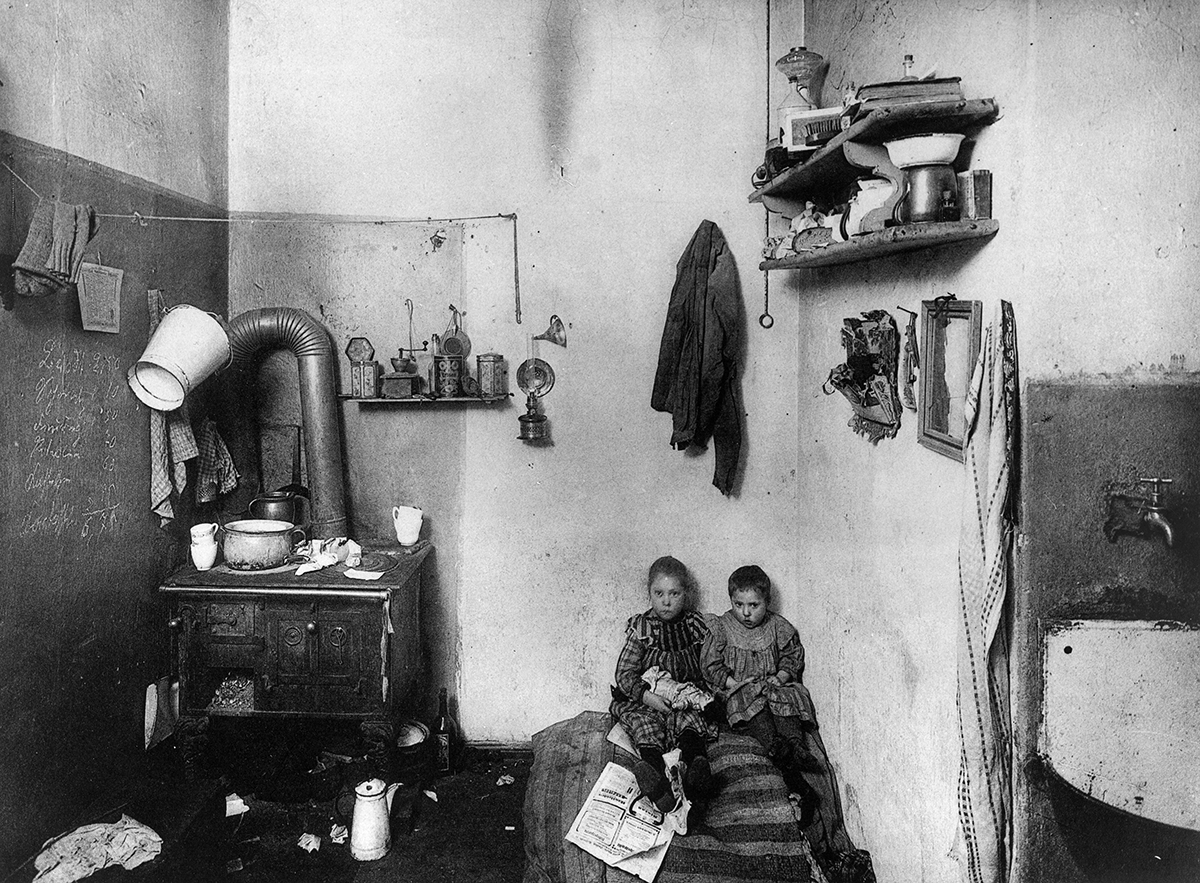

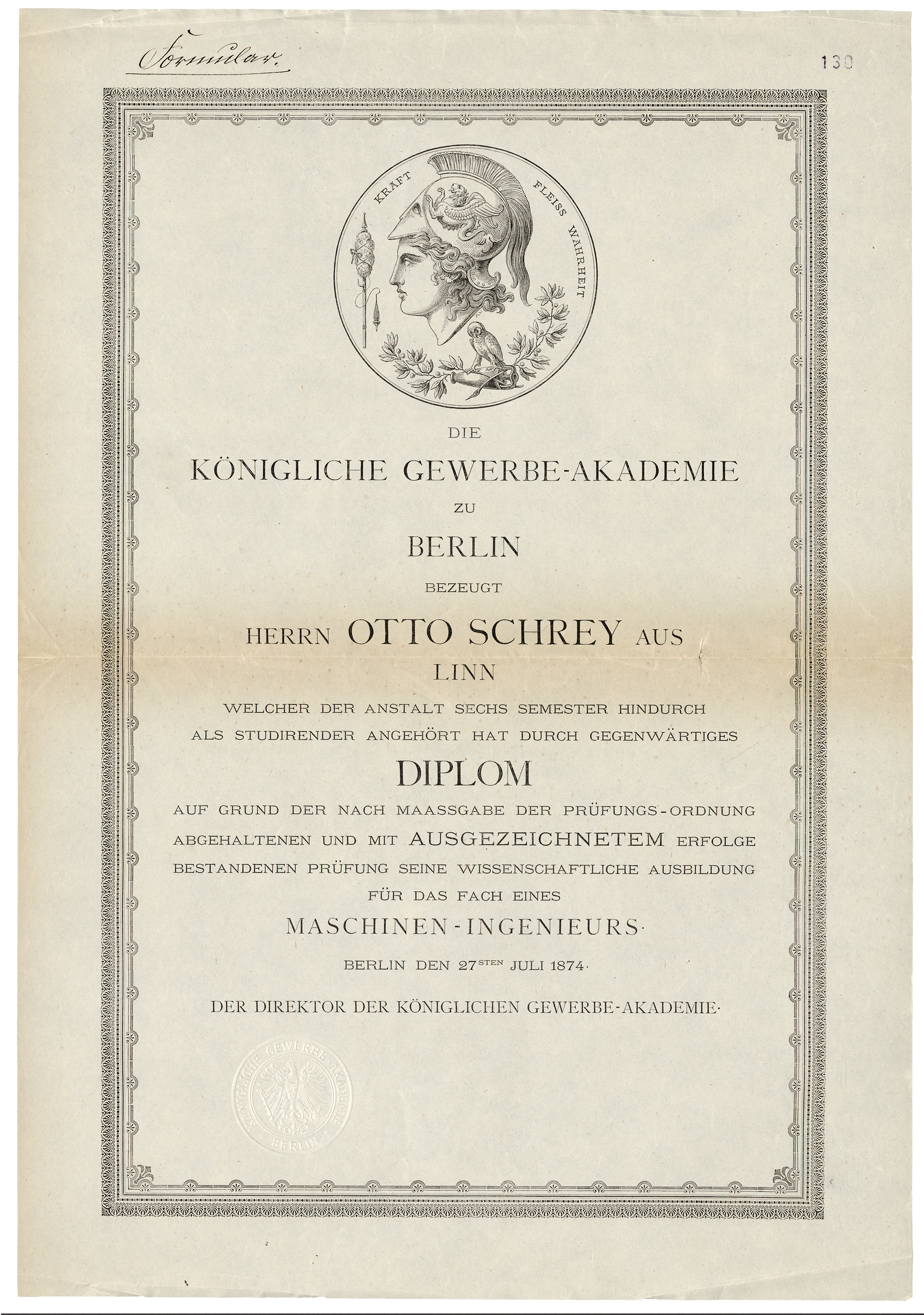

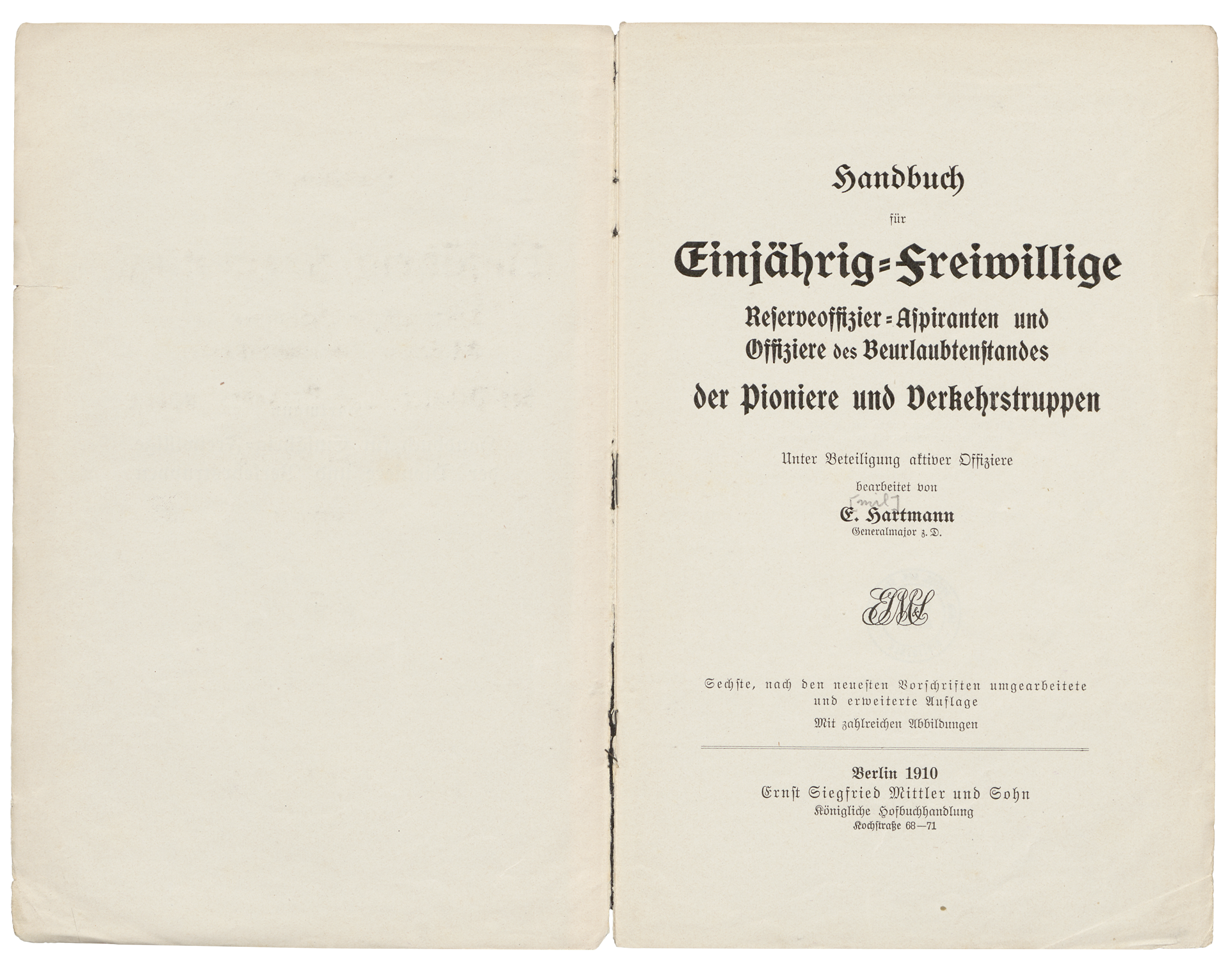

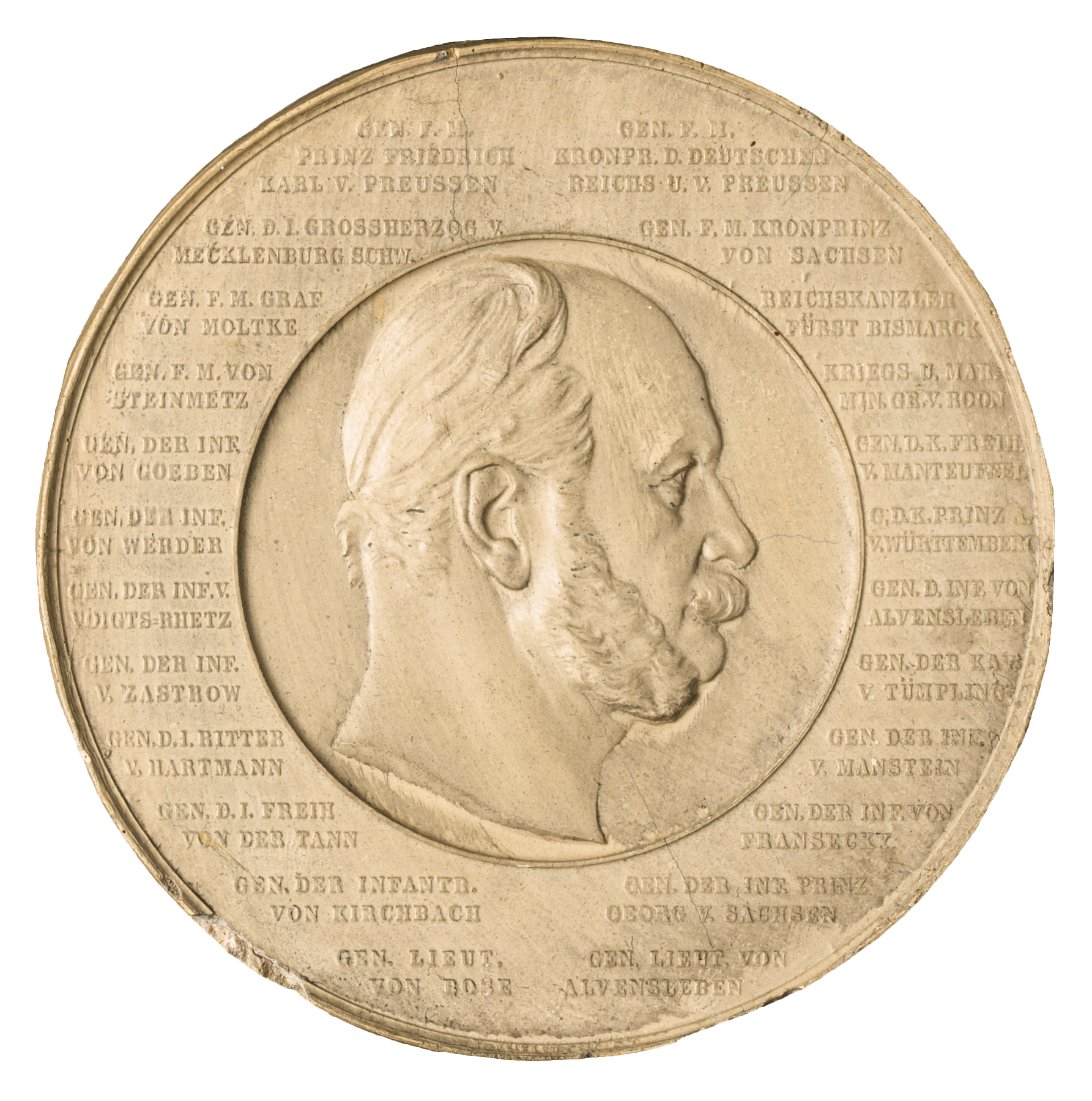

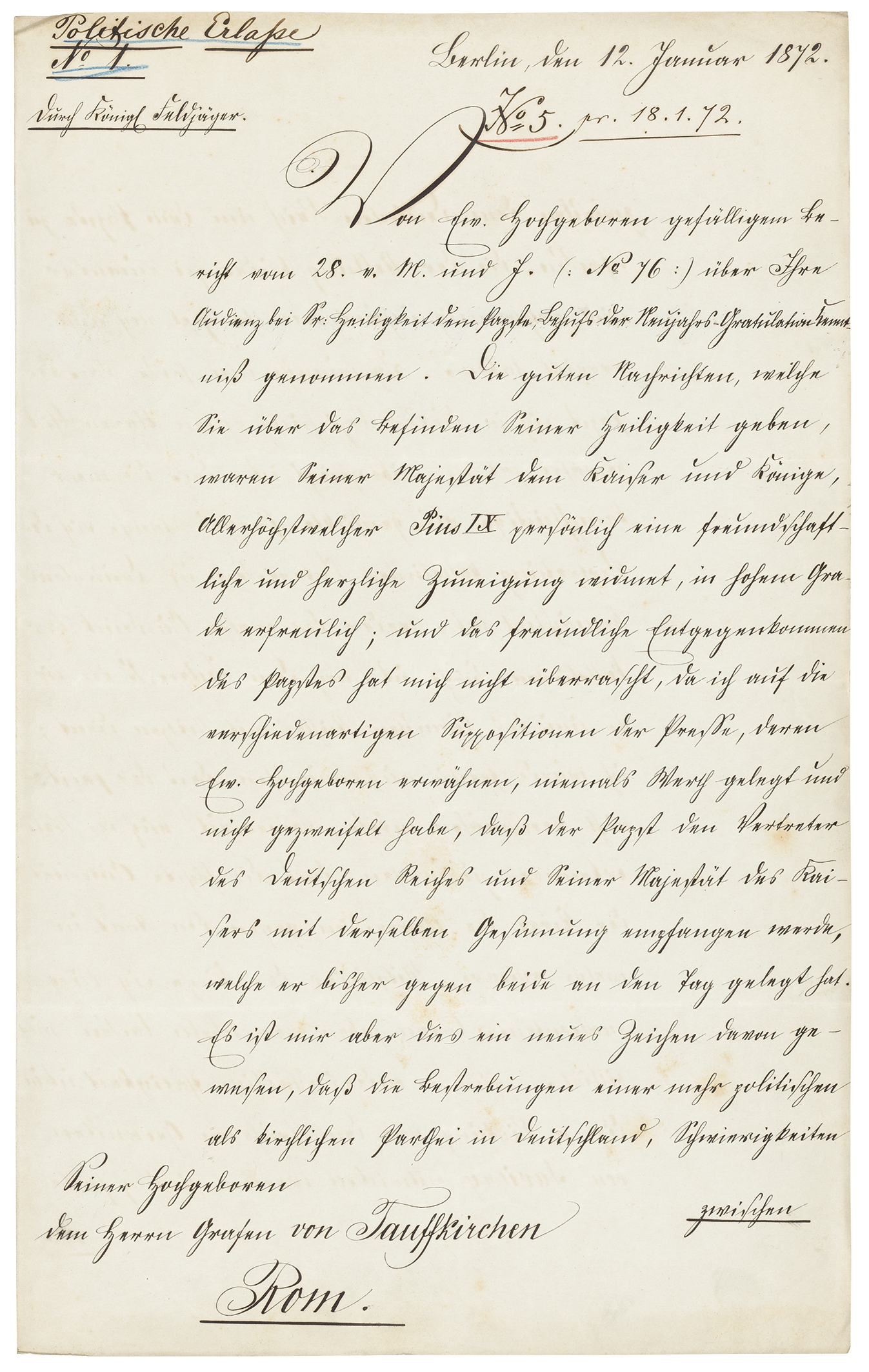

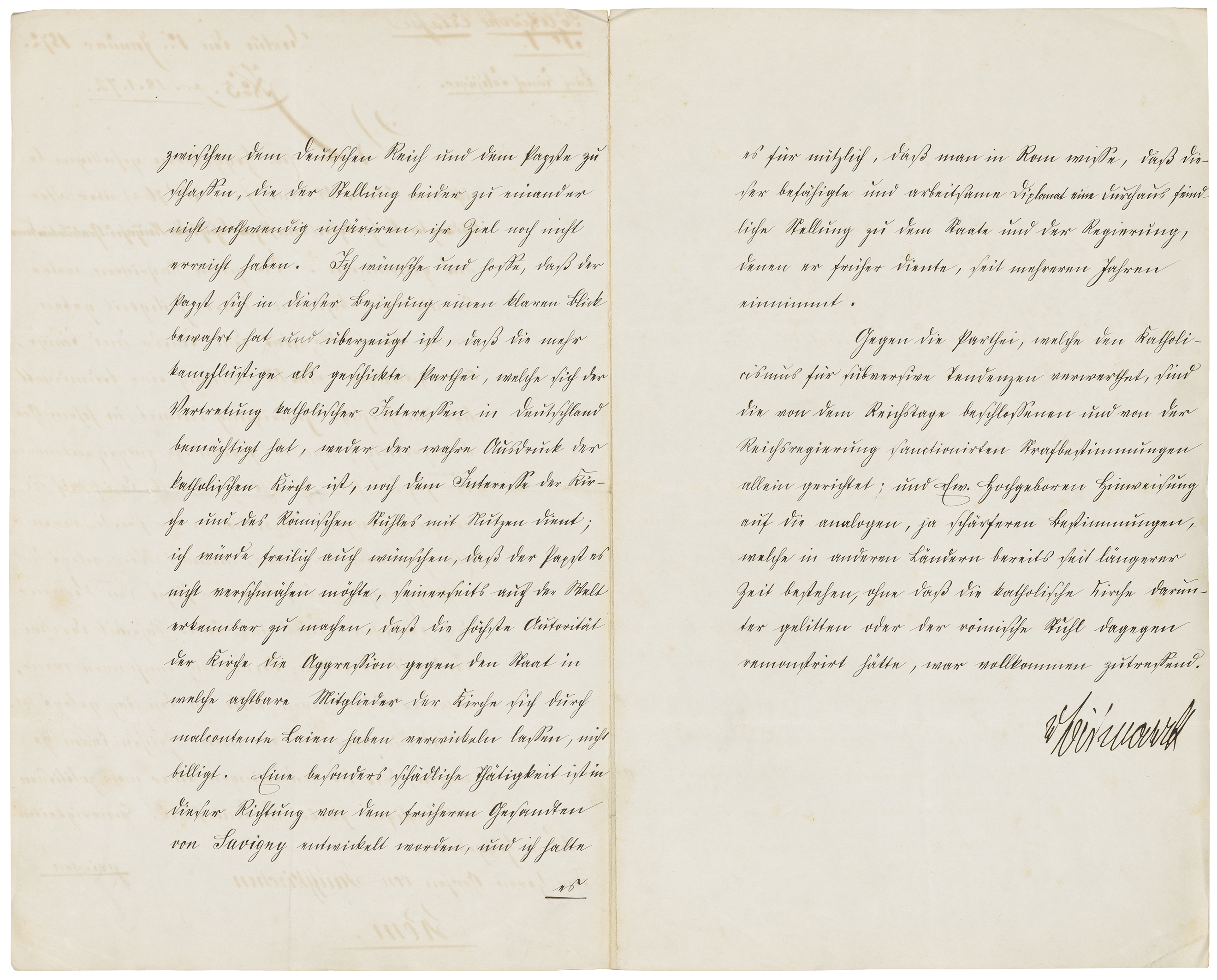

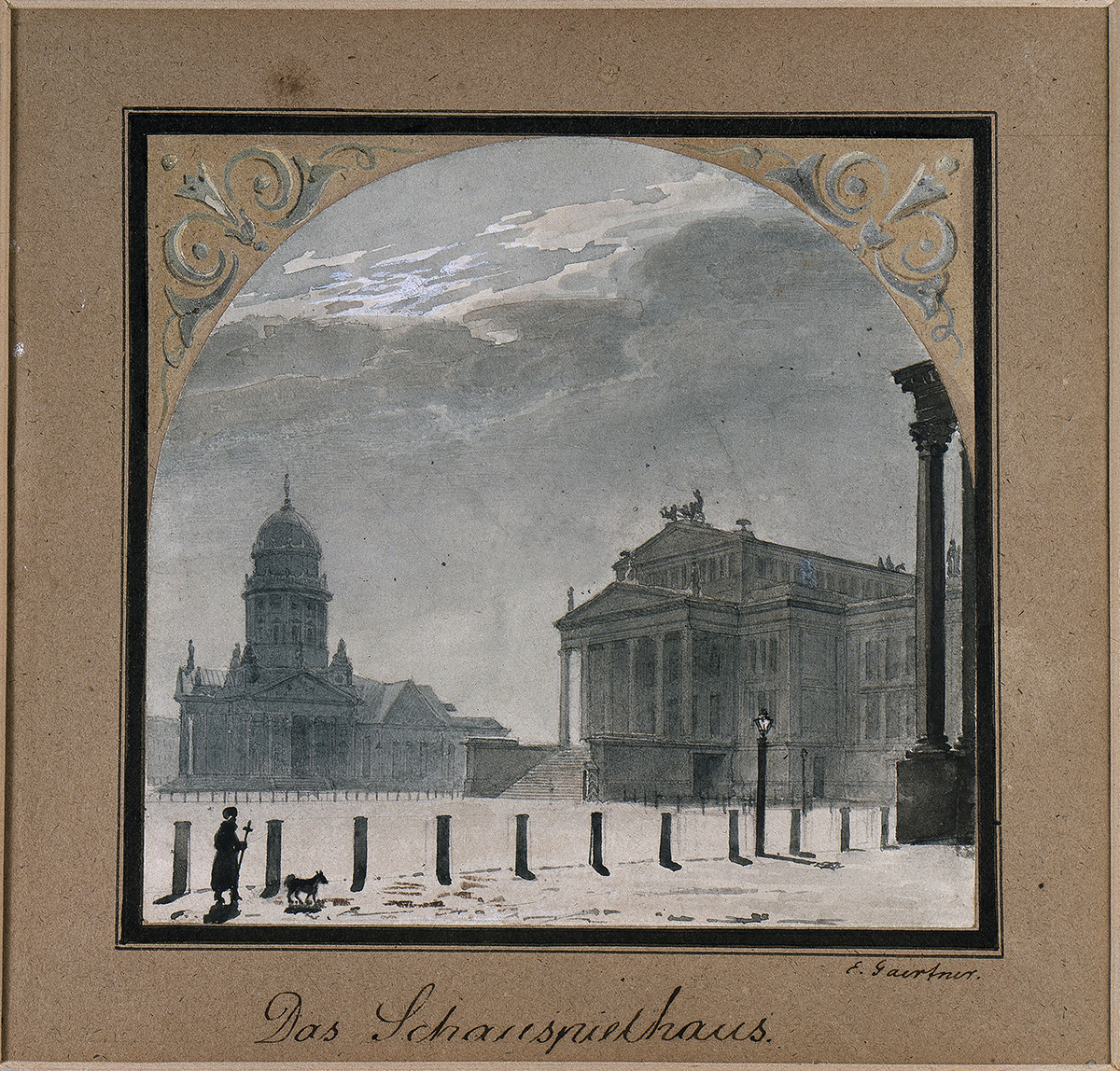

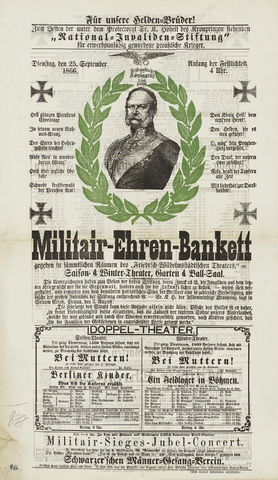

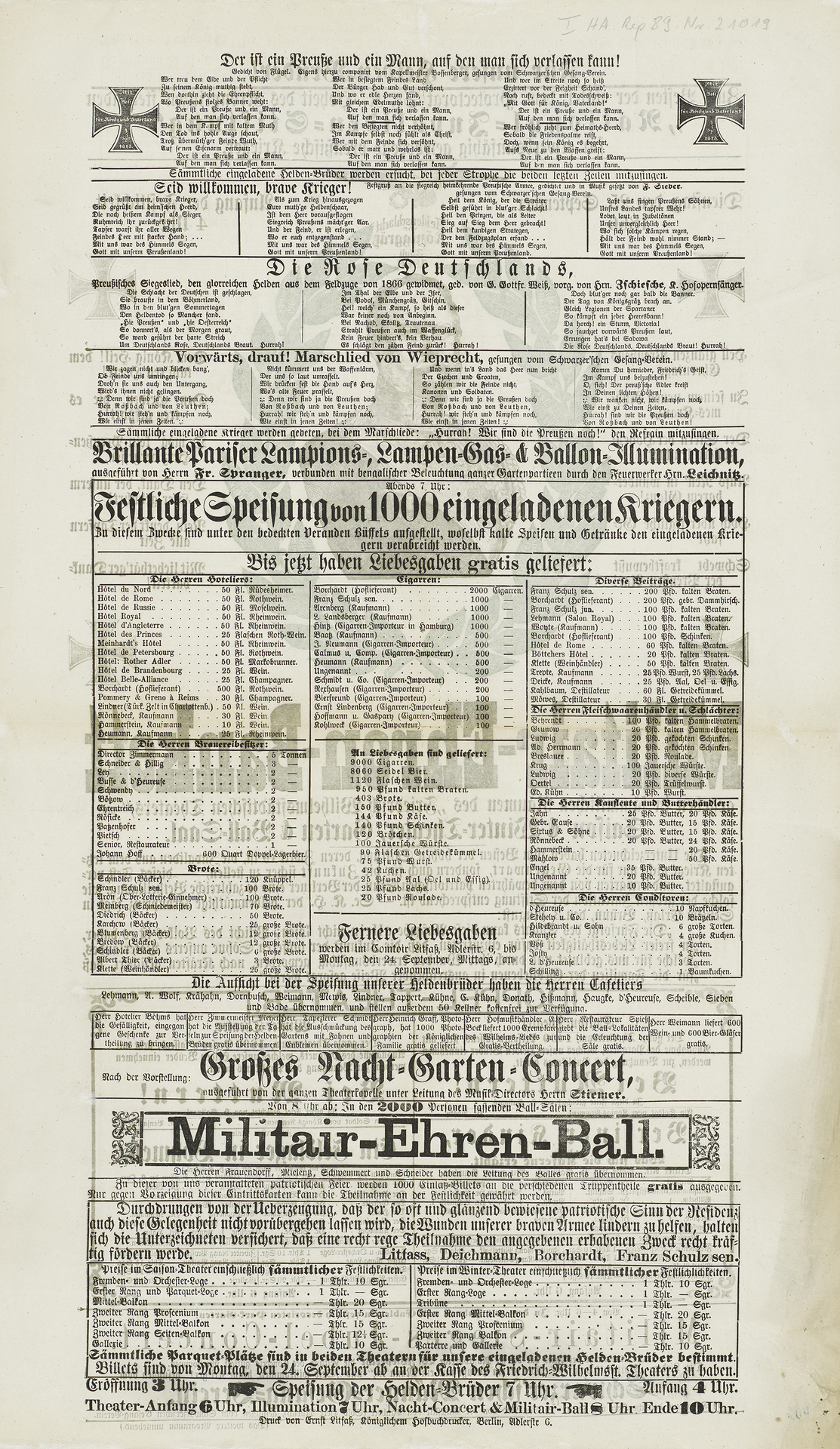

„Ik denke der Affe laust mir“. Unter diesem sehr berlinerischen Motto zeigt das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz seit dem 18. März 2021 eine Ausstellung zu den Entwicklungen in Preußen nach der Reichsgründung von 1871. Dabei steht das Selbstverständnis der Preußischen Könige, die sich jetzt in ihre neue Rolle als Deutsche Kaiser finden mussten, ebenso im Fokus der Betrachtung wie die sozialen Folgen des Mietskasernenbaus, die Entwicklung der Wirtschaft oder die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft v.a. seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Reichsgründung unter preußischer Führung hat den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte nachhaltig geprägt; sie hatte aber eben auch zahlreiche Aus- und Rückwirkungen auf Preußen.

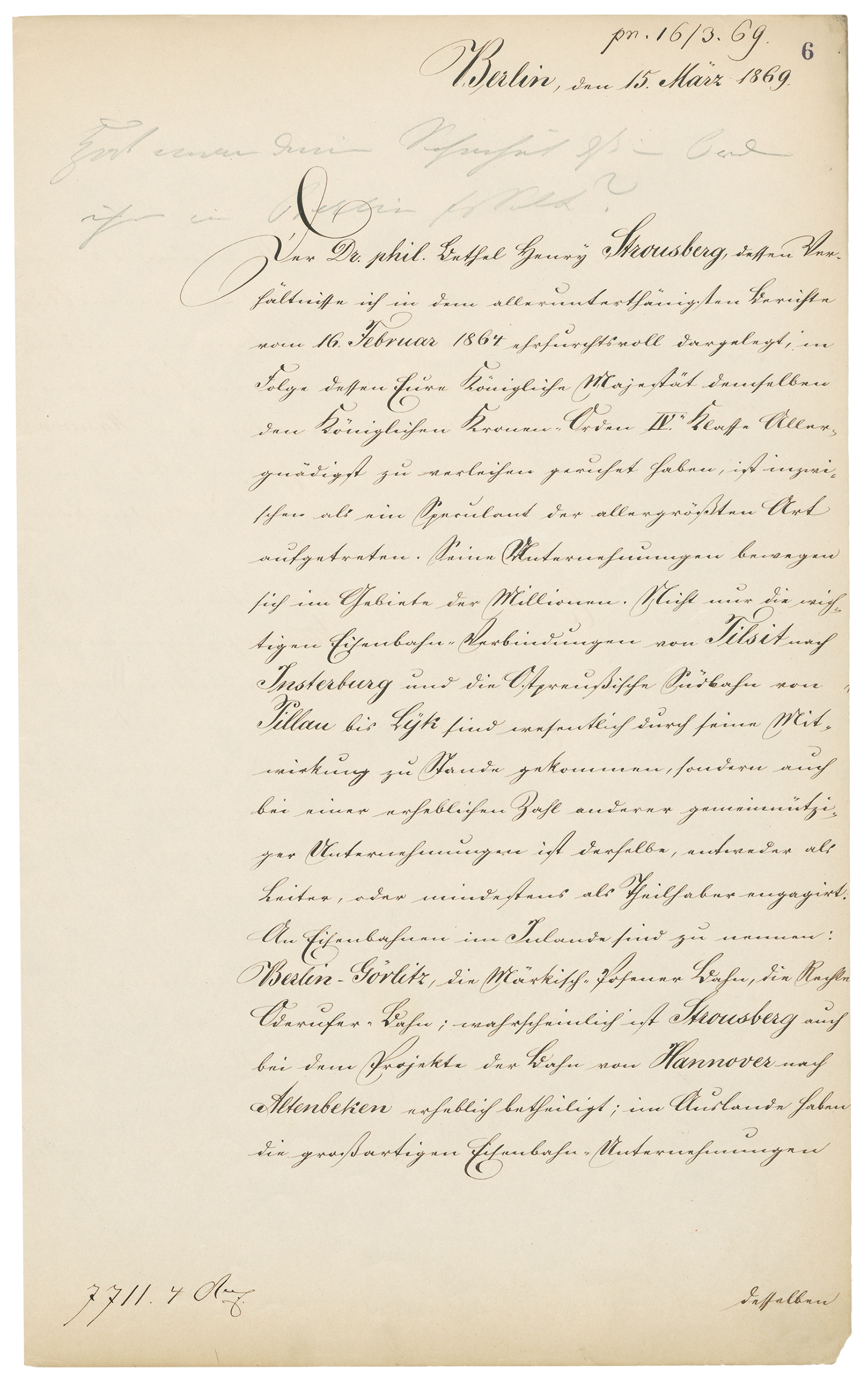

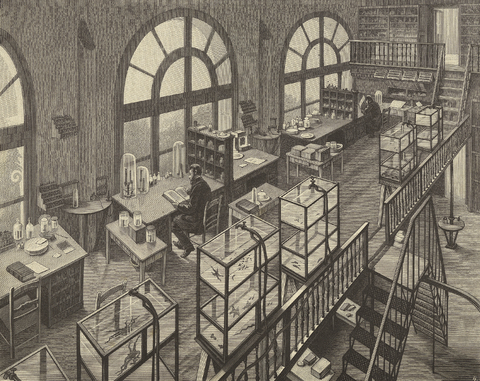

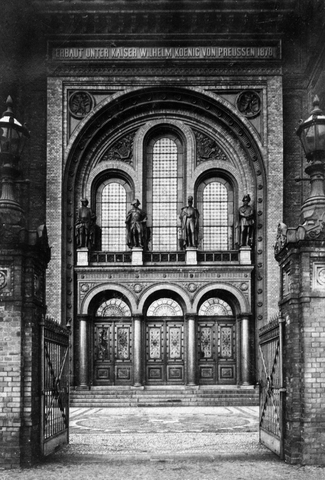

Die eigentliche Tafel- und Vitrinenausstellung steht, wie es schon gute Gewohnheit unseres Archivs ist, in den oberen Fluren des Hauptgebäudes in Berlin-Dahlem vor dem Eingang in unseren Forschungssaal. Sie kann unter den jeweils geltenden Coronabedingungen zu den Öffnungszeiten des Archivs besucht werden. Auf diesem begrenzten Raum zeigt das Archiv regelmäßig Schlüsselquellen aus den Beständen, um den Nutzerinnen und Nutzern und anderen Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Quellen zu geben, die hinter den dicken Mauern der Archivmagazine liegen.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der durch die Pandemie eingeschränkten Möglichkeiten von Reisen und persönlichen Besuchen freuen wir uns über die neue Möglichkeit, die Ausstellung parallel in diesem virtuellen Format in der Deutschen Digitalen Bibliothek zu zeigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Gewinn beim virtuellen Gang durch unsere Ausstellung, verbunden mit der Hoffnung, Sie demnächst auch im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz vor Ort begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung soll bis zum 31.12.2023 gezeigt werden.

![XX_HA_AK_Atlas 10013[Bl_16].png](https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/preussen-reichsgruendung-1871/files/original/62d8b3ee10ea8eb8b4d1328feb56983c.png)