Ein hoffnungsvoller Start

Das Museum wird gegründet

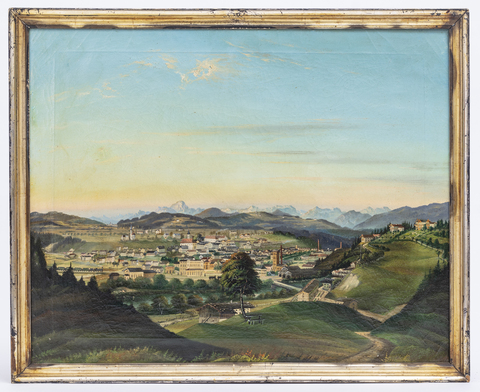

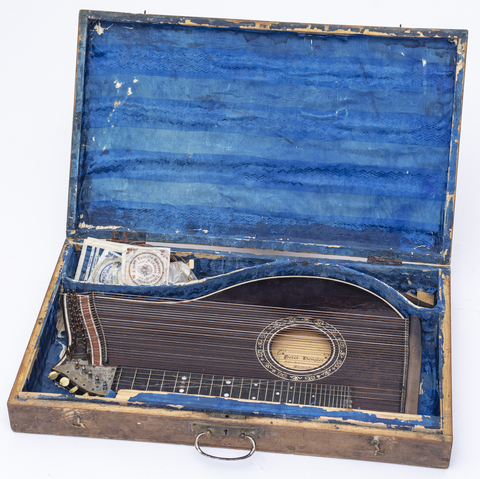

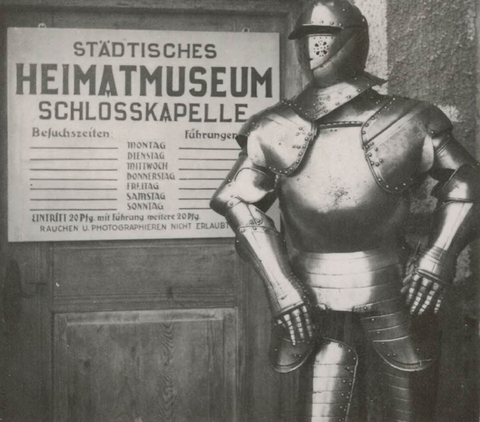

Eine Sammlung ortsgeschichtlich wertvoller Gegenstände in Miesbach wird erstmals im Jahre 1878 im damaligen Gemeindehaus erwähnt.

Nach der Jahrhundertwende entstand die Idee dafür ein regelrechtes Museum zu schaffen:

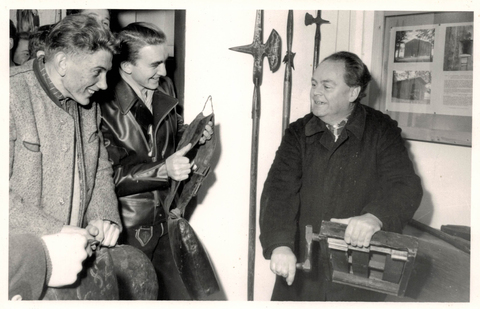

Engagierte Bürger hoben am 18. März 1906 den „Verein Historisches Bezirksmuseum Miesbach“ aus der Taufe. Das Museum sollte für den gesamten Bezirk Miesbach (heutiger Landkreis) zuständig sein.

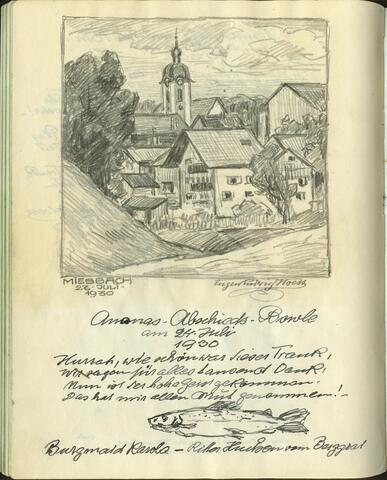

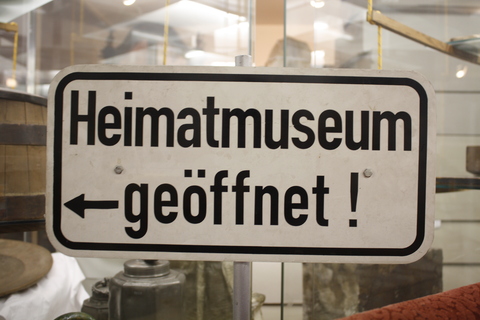

Zunächst veranstalte man im Sommer eine Probeausstellung. Denn das Museum sollte gerade für die Touristen ein zusätzliches Angebot sein.

Da diese erste „Lokalhistorische Ausstellung“ erfolgreich verlief, eröffnete der Museumsverein im Februar 1907 das Museum im Berghoferhaus an der Tölzer Straße.

Schon 1911 musste das Museum erstmals umziehen. Es fand eine neue Bleibe im Zeichensaal des Alten Schulhauses in der Kirchgasse.